Dichtungen 7,000 Jahre Indus Sumer ROM Babylon Assyria Ur Griechische Kreta

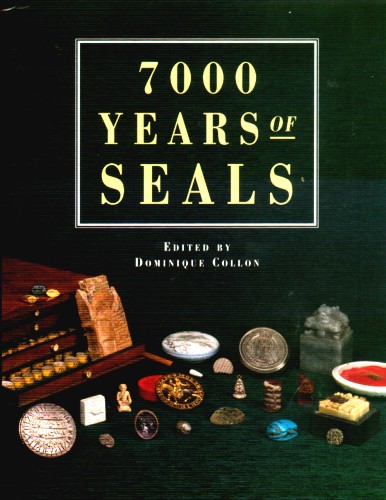

7000 Jahre Siegel von Dominique Collon.

HINWEIS: Wir haben 75.000 Bücher in unserer Bibliothek, fast 10.000 verschiedene Titel. Die Chancen stehen gut, dass wir noch andere Exemplare desselben Titels in unterschiedlichem Zustand haben, manche günstiger, manche besser. Möglicherweise haben wir auch verschiedene Ausgaben (einige Taschenbuchausgaben, einige gebundene Ausgaben, oft auch internationale Ausgaben). Wenn Sie nicht finden, was Sie möchten, kontaktieren Sie uns bitte und fragen Sie nach. Gerne senden wir Ihnen eine Übersicht über die unterschiedlichen Konditionen und Preise, die wir für den gleichen Titel haben können.

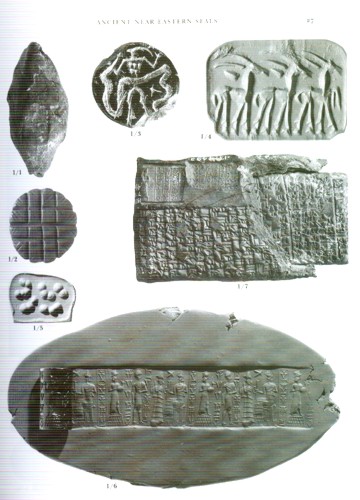

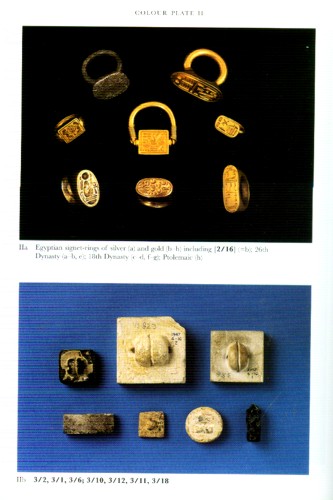

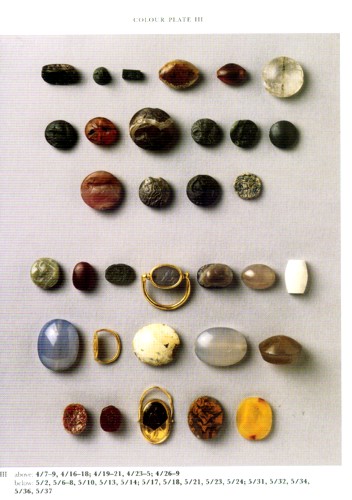

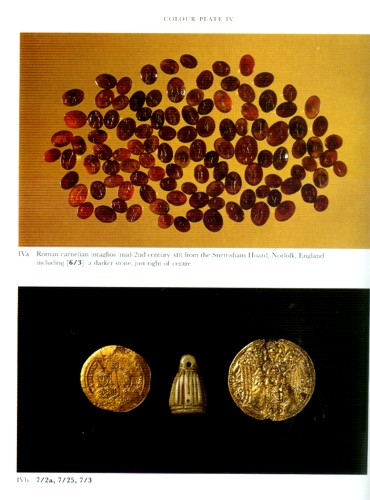

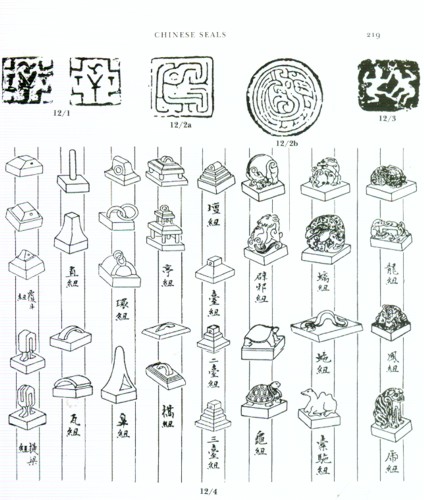

BESCHREIBUNG: Hardcover mit Schutzumschlag. Herausgeber: British Museum Press (1997). Seiten: 208. Größe: 10 x 8 Zoll, 2 Pfund. Siegel können für ihre Besitzer ein Zeichen des Prestiges und des Schutzes sein, und die abgebildeten Motive bieten Informationen für Kunsthistoriker und Genealogen gleichermaßen. Die Analyse des verwendeten Steins kann auch Hinweise auf Handelsrouten geben, die zu bestimmten Zeiten in Betrieb waren. Dieses Buch fasst die Beiträge von zwölf angesehenen Rednern eines internationalen Seminars zusammen, das 1992 im British Museum stattfand; Das Ergebnis ist eine umfassende Studie über Siegel und Siegelpraktiken auf der ganzen Welt.

BEDINGUNG: NEU. NEUES Hardcover mit Schutzumschlag. British Museum Press (1997) 208 Seiten. In jeder Hinsicht makellos und makellos. Die Seiten sind sauber, klar, ohne Markierungen, unbeschädigt, fest gebunden und eindeutig ungelesen. Zufriedenheit bedingungslos garantiert. Auf Lager, versandfertig. Keine Enttäuschungen, keine Ausreden. Stark gepolsterte, beschädigungsfreie Verpackung #8574a.

SIEHE BESCHREIBUNGEN UND BILDER UNTEN FÜR DETAILLIERTE BEWERTUNGEN UND SEITEN MIT BILDERN AUS DEM BUCH.

BITTE SEHEN SIE SICH UNTEN DIE REZENSIONEN VON VERLAGERN, PROFIS UND LESER AN.

VERLAGSBEWERTUNGEN:

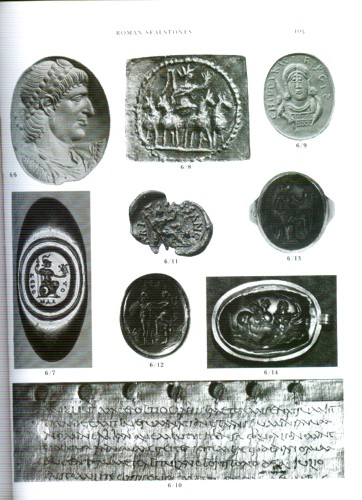

ÜBERPRÜFEN: Siegel wurden einst als „Geräte, um Ehrlichkeit überflüssig zu machen“ beschrieben. Tatsächlich dürfte ihr Hauptzweck schon immer die Sicherung von Eigentum gewesen sein, von den Tonabdrücken aus dem fünften millennium v. Chr. bis zu den Bleisiegeln heutiger Zollbeamter. Sie werden zur Sicherung von Gläsern, Körben, Kisten und Lagerräumen verwendet und seit der Erfindung des Schreibens versiegelten sie Lebensmittellisten, Verträge, Verträge, Briefe, Schriftrollen und Warensendungen, die über weite Entfernungen gehandelt wurden, und lieferten oft Beweise für ansonsten Unerwartetes internationaler Kontakt. Sie können auf Ton, Wachs oder Metall eingeprägt oder mit Tinte auf Papier gestempelt werden und wurden auf Töpferwaren und Drucken sowohl als Dekoration als auch zur Identifizierung ihrer Hersteller verwendet.

Der Besitz eines Siegels war oft ein Zeichen von Prestige und Schutz für den Einzelnen. Siegel können aus edlen Materialien gefertigt sein und sind manchmal an sich schon ein Schmuckstück. Designs können kunstvoll geschnitten sein und einen faszinierenden Beweis für die Techniken liefern, die zum Zeitpunkt der Herstellung zur Verfügung standen. Die auf Siegeln abgebildeten Motive haben sich sowohl für Kunsthistoriker als auch für Genealogen als Informationsquelle erwiesen, und die Analyse der Steine kann manchmal Hinweise auf Handelsrouten liefern, die zu bestimmten historischen Zeiten in Betrieb waren. In einigen Kulturen wurden Siegel aufgrund der magischen Eigenschaften, die den Steinen zugeschrieben werden, als Amulette in Ritualen verwendet.

Dieses Buch fasst und veranschaulicht den Beitrag von dreizehn angesehenen Rednern bei einem internationalen Seminar, das 1992 im British Museum stattfand. Das Ergebnis ist die umfassendste Studie, die jemals über Siegel und Siegelpraktiken auf der ganzen Welt veröffentlicht wurde, von 5.000 v. Chr. bis heute.

ÜBERPRÜFEN: Dominique Collon ist vor kurzem als Kuratorin am British Museum in den Ruhestand getreten und gilt als führende Autorität auf dem Gebiet der Zylinderdichtungen, da er eine Reihe wissenschaftlicher Studien zu diesem Thema veröffentlicht hat. Zu ihren weiteren Büchern gehören „Erste Eindrücke: Zylindersiegel im Alten Nahen Osten“, „Objekte im Fokus: Die Königin der Nacht“ (BMP 2005), „Alte Kunst des Nahen Ostens“ und „Interpreting the Past: Siegel des Nahen Ostens“.

PROFESSIONELLE BEWERTUNGEN:

ÜBERPRÜFEN: Außergewöhnliche Referenzquelle! Gut illustriert. Dieses Buch fasst die Beiträge von zwölf angesehenen Rednern eines internationalen Seminars zusammen, das 1992 im British Museum stattfand; Das Ergebnis ist eine umfassende Studie über Siegel und Siegelpraktiken auf der ganzen Welt.

LESERBEWERTUNGEN:

ÜBERPRÜFEN: Fünf stars . Am informativsten. Alles gut

ÜBERPRÜFEN: Die beste und umfassendste Referenz zu gedruckten antiken Siegeln.

ZUSÄTZLICHER HINTERGRUND:

ALTE IRANISCHE STÄDTE: Selbst lokale Archäologen, die über klimatisierte Autos und asphaltierte Straßen verfügen, überlegen es sich zweimal, ob sie das zerklüftete Gelände im Osten Irans durchqueren sollen. „Es ist ein harter Ort“, sagt Mehdi Mortazavi von der Universität Sistan-Belutschistan im äußersten Osten Irans, nahe der afghanischen Grenze. Im Zentrum dieser Region liegt das Dasht-e Lut, persisch für „Leere Wüste“. Diese tückische Landschaft, 300 Meilen lang und 200 Meilen breit, ist mit Dolinen, steilen Schluchten und Sanddünen bedeckt, von denen einige über 1.000 Fuß hoch sind. Es hat auch die heißeste durchschnittliche Oberflächentemperatur aller Orte auf der Erde. Das verbotene Gebiet in und um diese Wüste scheint der letzte Ort zu sein, an dem nach Hinweisen auf die Entstehung der ersten Städte und Staaten vor 5.000 Jahren gesucht werden kann.

Dennoch finden Archäologen an den Rändern des Dasht-e Lut eine beeindruckende Reihe antiker Siedlungen aus der Zeit, als in Ägypten, im Irak und im Indus-Tal in Pakistan und Indien die städtische Zivilisation entstand. In den 1960er und 1970er Jahren fanden sie die großen Zentren Shahr-i-Sokhta und Shahdad am Rande der Wüste und ein weiteres, Tepe Yahya, weit im Süden. Neuere Untersuchungen, Ausgrabungen und Fernerkundungsarbeiten zeigen, dass der gesamte Ostiran, von der Nähe des Persischen Golfs im Süden bis zum nördlichen Rand des iranischen Plateaus, mit Hunderten und möglicherweise Tausenden kleinen bis großen Siedlungen übersät war. Detaillierte Laboranalysen von Artefakten und menschlichen Überresten dieser Stätten bieten einen intimen Einblick in das Leben eines unternehmungslustigen Volkes, das zum Aufbau des ersten globalen Handelsnetzwerks der Welt beigetragen hat.

Weit davon entfernt, in einem kulturellen Rückstand zu leben, bauten die Ostiraner dieser Zeit große Städte mit Palästen, verwendeten eines der ersten Schriftsysteme und schufen hochentwickelte Metall-, Töpfer- und Textilindustrien. Sie scheinen auch sowohl administrative als auch religiöse Ideen geteilt zu haben, als sie Geschäfte mit fernen Ländern machten. „Sie verbanden die großen Korridore zwischen Mesopotamien und dem Osten“, sagt Maurizio Tosi, ein Archäologe der Universität Bologna, der in Shahr-i-Sokhta Pionierarbeit leistete. „Sie waren die Welt dazwischen.“

Bis zum Jahr 2000 v. Chr. wurden diese Siedlungen aufgegeben. Die Gründe dafür bleiben unklar und sind Anlass vieler wissenschaftlicher Kontroversen, doch das städtische Leben kehrte erst nach mehr als 1.500 Jahren in den Osten Irans zurück. Die bloße Existenz dieser Zivilisation war lange vergessen. Die Wiederherstellung seiner Vergangenheit war nicht einfach. Teile des Gebiets liegen nahe der afghanischen Grenze und sind seit langem von bewaffneten Schmugglern wimmelt. Revolution und Politik haben die Ausgrabungen immer wieder unterbrochen. Und die Unermesslichkeit der Region und ihr raues Klima machen sie zu einem der anspruchsvollsten Orte der Welt für die Durchführung von Archäologie.

Der umherwandernde englische Entdecker Sir Aurel Stein, berühmt für seine archäologischen Arbeiten zur Vermessung großer Teile Zentralasiens und des Nahen Ostens, reiste Ende 1915 nach Persien und fand die ersten Hinweise auf die verlorenen Städte im Osten Irans. Stein durchquerte etwas, das er als „einen großen Abschnitt aus Kies- und Sandwüste“ bezeichnete, und traf auf „die üblichen … Räuberbanden von jenseits der afghanischen Grenze, ohne dass es zu einem aufregenden Zwischenfall kam.“ Was Stein wirklich begeisterte, war die Entdeckung der, wie er es nannte, „überraschendsten prähistorischen Stätte“ am östlichen Rand des Dasht-e Lut. Die Einheimischen nannten sie Shahr-i-Sokhta („verbrannte Stadt“) wegen der Anzeichen einer antiken Zerstörung.

Erst ein halbes Jahrhundert später bahnten sich Tosi und sein Team einen Weg durch die dicke Salzkruste und entdeckten eine Metropole, die denen der ersten großen städtischen Zentren in Mesopotamien und am Indus Konkurrenz machte. Radiokarbondaten zeigten, dass der Ort um 3200 v. Chr. gegründet wurde, als gerade die ersten größeren Städte in Mesopotamien gebaut wurden, und mehr als tausend Jahre lang florierte. Während ihrer Blütezeit in der Mitte des dritten millennium v. Chr. umfasste die Stadt mehr als 150 Hektar und beherbergte möglicherweise mehr als 20.000 Menschen, vielleicht so bevölkerungsreich wie die großen Städte Umma in Mesopotamien und Mohenjo-Daro am Indus. Ein riesiger flacher See und Brunnen lieferten wahrscheinlich das nötige Wasser und ermöglichten die Bewirtschaftung von Feldern und die Weidehaltung für Tiere.

Die aus Lehmziegeln erbaute Stadt verfügte über einen großen Palast, separate Viertel für Töpferei, Metallverarbeitung und andere Industrieaktivitäten sowie separate Bereiche für die Produktion lokaler Waren. Die meisten Bewohner lebten in bescheidenen Einzimmerhäusern, einige waren jedoch auch größere Wohnanlagen mit sechs bis acht Zimmern. Warensäcke und Lagerräume wurden oft mit Stempelsiegeln „verschlossen“, ein damals in Mesopotamien übliches Verfahren.

Shahr-i-Sokhta boomte, als die Nachfrage der Eliten in der Region und anderswo nach kostbaren Gütern wuchs. Obwohl die Stadt in unwirtlichem Gelände lag, befand sie sich in der Nähe von Zinn-, Kupfer- und Türkisminen und lag an der Route, die Lapislazuli von Afghanistan in den Westen brachte. Handwerker verarbeiteten Muscheln aus dem Persischen Golf, Karneol aus Indien und lokale Metalle wie Zinn und Kupfer. Einige wurden zu Fertigprodukten verarbeitet, andere wurden in unfertiger Form exportiert. Lapis-Blöcke, die beispielsweise aus dem Hindukusch-Gebirge mitgebracht wurden, wurden in kleinere Stücke geschnitten und nach Mesopotamien und bis nach Syrien weitergeschickt.

Unbearbeitete Lapislazuli-Blöcke mit einem Gesamtgewicht von mehr als 100 Pfund wurden in der Palastruine von Ebla nahe dem Mittelmeer ausgegraben. Der Archäologe Massimo Vidale von der Universität Padua sagt, dass die Eliten in ostiranischen Städten wie Shahr-i-Sokhta nicht einfach Sklaven der mesopotamischen Märkte waren. Offenbar behielten sie die hochwertigsten Lapislazuli für sich und schickten nach Westen, was sie nicht wollten. Lapisperlen, die beispielsweise in den Königsgräbern von Ur gefunden wurden, sind aufwendig geschnitzt, bestehen aber im Vergleich zu denen von Shahr-i-Sokhta im Allgemeinen aus minderwertigem Stein. Keramik wurde in großem Umfang hergestellt. In einem Teil der Stadt gab es fast 100 Brennöfen, und die Handwerker hatten auch eine florierende Textilindustrie. Hunderte von hölzernen Spinnwirteln und Kämmen wurden freigelegt, ebenso gut erhaltene Textilfragmente aus Ziegenhaar und Wolle, die eine große Variation in ihrer Webart aufweisen. Laut Irene Good, einer Spezialistin für antike Textilien an der Universität Oxford, stellt diese Gruppe von Textilfragmenten aufgrund ihres hohen Alters und des Einblicks, den sie in ein frühes Stadium der Entwicklung der Wollproduktion bieten, eine der bedeutendsten der Welt dar. Laut mesopotamischen Texten waren Textilien im dritten millennium v. Chr. ein großes Geschäft, aber tatsächliche Textilien aus dieser Zeit waren noch nie zuvor gefunden worden.

Eine Metallfahne, die in Shahdad, einer der frühen städtischen Stätten im Osten Irans, gefunden wurde, stammt aus der Zeit um 2400 v. Chr. Die Flagge zeigt einen Mann und eine Frau, die sich gegenüberstehen, eines der wiederkehrenden Themen in der Kunst der Region zu dieser Zeit. Ein schlichtes Keramikgefäß, das kürzlich in Shahdad gefunden wurde, enthält Rückstände eines weißen Kosmetikums, dessen komplexe Formel ein Beweis dafür ist, dass die alten Bewohner der Stadt über umfassende Kenntnisse der Chemie verfügten. Die Artefakte zeigen auch die Bandbreite der Verbindungen von Shahr-i-Sokhta. Einige ausgegrabene rot-schwarze Keramiken weisen Merkmale auf, die in den Hügeln und Steppen des fernen Turkmenistan im Norden gefunden wurden, während andere Töpfen ähneln, die in Pakistan im Osten hergestellt wurden, wo damals die Indus-Zivilisation beheimatet war.

Tosis Team fand eine Tontafel, die in einer Schrift namens Proto-Elamite geschrieben war, die Ende des vierten millennium v. Chr. entstand, kurz nach der Einführung des ersten bekannten Schriftsystems, der Keilschrift, die in Mesopotamien entstand. Andere solche Tafeln und Siegel mit protoelamischen Zeichen wurden auch im Osten Irans gefunden, beispielsweise in Tepe Yahya. Diese Schrift wurde ab etwa 3200 v. Chr. nur wenige Jahrhunderte lang verwendet und ist möglicherweise in Susa, östlich von Mesopotamien, entstanden. Bis zur Mitte des dritten millennium v. Chr. wurde es jedoch nicht mehr verwendet. Die meisten ostiranischen Tafeln zeichnen einfache Transaktionen mit Schafen, Ziegen und Getreide auf und könnten zur Warenverfolgung in großen Haushalten verwendet worden sein. Während Tosis Team in Shahr-i-Sokhta grub, arbeitete der iranische Archäologe Ali Hakemi an einer anderen Stätte, Shahdad, auf der Westseite des Dasht-e Lut. Diese Siedlung entstand bereits im fünften millennium v. Chr. in einem Delta am Rande der Wüste. Zu Beginn des dritten millennium v. Chr. begann Schahdad schnell zu wachsen, als der internationale Handel mit Mesopotamien zunahm. Grabausgrabungen förderten spektakuläre Artefakte inmitten von Steinblöcken zutage, die einst in leuchtenden Farben bemalt waren. Dazu gehören mehrere außergewöhnliche, nahezu lebensgroße Tonstatuen, die bei den Toten aufgestellt wurden. Die Kunsthandwerker der Stadt verarbeiteten Lapislazuli, Silber, Blei, Türkis und andere Materialien, die sogar aus Ostafghanistan importiert wurden, sowie Muscheln aus dem fernen Persischen Golf und dem Indischen Ozean.

Es gibt Hinweise darauf, dass das alte Schahdad zu dieser Zeit über eine große metallverarbeitende Industrie verfügte. Bei einer aktuellen Untersuchung fand eine neue Generation von Archäologen einen riesigen Hügel – fast 90 mal 90 Meter –, der mit Schlacke aus der Kupferverhüttung bedeckt war. Vidale sagt, dass die Analyse des Kupfererzes darauf hindeutet, dass die Schmiede klug genug waren, in späteren Phasen des Prozesses eine kleine Menge Arsen hinzuzufügen, um das Endprodukt zu stärken. Shahdads Metallarbeiter schufen auch so bemerkenswerte Artefakte wie eine Metallfahne aus der Zeit um 2400 v. Chr. Die quadratische Flagge ist auf einer Kupferstange mit einem Vogel, vielleicht einem Adler, montiert und zeigt zwei einander gegenüberstehende Figuren vor einem reichen Hintergrund aus Tieren, Pflanzen und Göttinnen . Die Flagge hat keine Parallelen und ihre Verwendung ist unbekannt.

Vidale hat auch Hinweise auf eine süß riechende Natur gefunden. Bei einem Besuch in Shahdad im Frühjahr 2009 entdeckte er einen kleinen Steinbehälter, der auf dem Boden lag. Das Gefäß, das offenbar aus dem späten vierten millennium v. Chr. stammt, bestand aus Chlorit, einem dunklen, weichen Stein, der von antiken Kunsthandwerkern im Südosten Irans bevorzugt wurde. Mittels Röntgenbeugung in einem iranischen Labor entdeckte er Bleikarbonat – das als weißes Kosmetikum verwendet wird –, das im Boden des Glases versiegelt war. Er identifizierte Fettmaterial, das wahrscheinlich als Bindemittel zugesetzt wurde, sowie Spuren von Cumarin, einer duftenden chemischen Verbindung, die in Pflanzen vorkommt und in einigen Parfüms verwendet wird. Weitere Analysen ergaben geringe Spuren von Kupfer, die möglicherweise darauf zurückzuführen waren, dass ein Benutzer einen kleinen Metallapplikator in den Behälter getaucht hatte.

Andere Standorte im Osten Irans werden erst jetzt untersucht. Seit zwei Jahren graben die iranischen Archäologen Hassan Fazeli Nashli und Hassain Ali Kavosh von der Universität Teheran in einer kleinen Siedlung namens Tepe Graziani ein paar Meilen östlich von Shahdad, benannt nach dem italienischen Archäologen, der die Stätte als Erster untersucht hat. Sie versuchen, die Rolle der äußeren Siedlungen der Stadt zu verstehen, indem sie diesen alten Hügel untersuchen, der 30 Fuß hoch, 525 Fuß breit und 720 Fuß lang ist. Ausgräber haben eine Fülle von Artefakten freigelegt, darunter eine Vielzahl kleiner Skulpturen, die grobe menschliche Figuren, bucklige Stiere und ein baktrisches Kamel aus der Zeit um 2900 v. Chr. darstellen. Zu den Metallfunden gehören ein Bronzespiegel, Angelhaken, Dolche und Nadeln. Es gibt auch Holzkämme, die im trockenen Klima überlebt haben. „Der Standort ist klein, aber sehr reichhaltig“, sagt Fazeli und fügt hinzu, dass es sich möglicherweise um ein wohlhabendes vorstädtisches Produktionszentrum für Shahdad handelte.

Orte wie Shahdad und Shahr-i-Sokhta und ihre Vororte waren nicht einfach Siedlungsinseln in einer ansonsten leeren Wüste. Fazeli fügt hinzu, dass in der Sistan-Ebene, die an Afghanistan und Pakistan grenzt, etwa 900 bronzezeitliche Stätten gefunden wurden. Mortazavi untersucht unterdessen das Gebiet um das Bampur-Tal im äußersten Südosten Irans. Dieses Gebiet war ein Korridor zwischen der iranischen Hochebene und dem Industal sowie zwischen Shahr-i-Sokhta im Norden und dem Persischen Golf im Süden. Bei einer Untersuchung entlang des Damin-Flusses im Jahr 2006 wurden 19 Stätten aus der Bronzezeit auf einer Fläche von weniger als 20 Quadratmeilen identifiziert. Dieser Fluss verschwindet regelmäßig und die Bauern sind für den Wassertransport auf unterirdische Kanäle, sogenannte Qanats, angewiesen.

Trotz des Mangels an großen Flüssen waren die alten Ostiraner sehr geschickt darin, ihre wenigen Wasserressourcen zu verwalten. Mithilfe von Satellitenfernerkundungsdaten hat Vidale Überreste von möglicherweise alten Kanälen oder Qanats rund um Shahdad gefunden. Es sind jedoch weitere Untersuchungen erforderlich, um zu verstehen, wie sich die Bewohner in diesem rauen Klima vor 5.000 Jahren ernährten und dies auch heute noch tun. Die große ostiranische Siedlung Tepe Yahya lieferte eindeutige Beweise für die Herstellung eines schwarzen Steingefäßes für den Export, das bis nach Mesopotamien gefunden wurde.

Unterdessen hoffen Archäologen auch, bald die Arbeiten fortsetzen zu können, die vor einem Jahrzehnt in Konar Sandal, 55 Meilen nördlich von Yahya in der Nähe der modernen Stadt Jiroft im Südosten des Iran, begonnen haben. Der in Frankreich ansässige Archäologe Yusef Madjizadeh hat sechs Saisons lang an der Stätte gearbeitet und dabei eine große Stadt mit einer hohen Zitadelle mit massiven Mauern am Fluss Halil entdeckt. Diese Stadt und benachbarte Siedlungen wie Yahya stellten kunstvoll geschnitzte Gefäße aus dunklem Stein her, die in mesopotamischen Tempeln gefunden wurden. Vidale weist darauf hin, dass Indus-Gewichte, Siegel und geätzte Karneolperlen, die in Konar Sandal gefunden wurden, ebenfalls Verbindungen zu dieser Zivilisation belegen.

Viele dieser Siedlungen wurden in der zweiten Hälfte des dritten millennium v. Chr. aufgegeben, und im Jahr 2000 v. Chr. war das pulsierende städtische Leben im Osten Irans Geschichte. Barbara Helwig vom Deutschen Archäologischen Institut Berlin vermutet, dass ein radikaler Wandel im Handelsgefüge den Rückgang beschleunigt hat. Anstatt in Karawanen durch die Wüsten und Hochebenen des Iran zu ziehen, begannen Indus-Händler direkt nach Arabien und dann weiter nach Mesopotamien zu segeln, während im Norden die wachsende Macht der Oxus-Zivilisation im heutigen Turkmenistan die Rolle solcher Städte möglicherweise weiter geschwächt hat als Schahdad. Andere machen den Klimawandel dafür verantwortlich. Die Lagunen, Sumpfgebiete und Bäche sind möglicherweise ausgetrocknet, da schon kleine Schwankungen der Niederschlagsmenge zu einer Trockenlegung führen können. haben dramatische Auswirkungen auf die Wasserquellen in der Region. Hier gibt es weder Nil, Tigris und Euphrat noch Indus, die während einer Dürre für landwirtschaftliche bounty sorgen könnten, und selbst die ausgefeiltesten Wassersysteme könnten während einer längeren Dürreperiode versagt haben.

Möglicherweise spielte auch ein internationaler Wirtschaftsabschwung eine Rolle. Die Zerstörung der mesopotamischen Stadt Ur um 2000 v. Chr. und der spätere Niedergang von Indus-Metropolen wie Mohenjo-Daro könnten für ein Handelsvolk den Untergang bedeutet haben. Der Markt für kostbare Güter wie Lapislazuli brach zusammen. Es gibt keine eindeutigen Beweise für einen ausgedehnten Krieg, obwohl Shahr-i-Sokhta offenbar mehrmals durch Brände zerstört wurde. Aber eine Kombination aus Dürre, veränderten Handelsrouten und wirtschaftlichen Schwierigkeiten könnte dazu geführt haben, dass die Menschen ihre Städte verließen, um zu einer einfacheren Existenz mit Viehzucht und kleinbäuerlicher Landwirtschaft zurückzukehren. Erst als 1.500 Jahre später das Persische Reich entstand, lebten wieder Menschen in größerer Zahl im Osten Irans, und erst in der Neuzeit entstanden wieder Städte. Das bedeutet auch, dass unzählige antike Stätten in den Ebenen, in den Wüsten und in den felsigen Tälern der Region noch immer auf ihre Erkundung warten.

BABYLON: Babylon ist die berühmteste Stadt aus dem alten Mesopotamien, deren Ruinen im heutigen Irak 59 Meilen (94 Kilometer) südwestlich von Bagdad liegen. Es wird angenommen, dass der Name von bav-il oder bav-ilim abgeleitet ist, was in der damaligen akkadischen Sprache „Tor Gottes“ oder „Tor der Götter“ bedeutete und „Babylon“ aus dem Griechischen stammte. Die Stadt verdankt ihren Ruhm (oder ihre Schande) den vielen Hinweisen in der Bibel; allesamt ungünstig. Im Buch Genesis, Kapitel 11, wird Babylon in der Geschichte vom Turmbau zu Babel erwähnt, und die Hebräer behaupteten, die Stadt sei wegen der Verwirrung benannt worden, die entstand, nachdem Gott die Menschen dazu gebracht hatte, in verschiedenen Sprachen zu sprechen, damit sie nicht dazu in der Lage waren um ihren großen Turm bis zum Himmel zu vollenden (das hebräische Wort bavel bedeutet „Verwirrung“).

Babylon erscheint unter anderem auch in den biblischen Büchern Daniel, Jeremia und Jesaja und vor allem im Buch der Offenbarung prominent. Es waren diese biblischen Hinweise, die das Interesse an der mesopotamischen Archäologie und der Expedition des deutschen Archäologen Robert Koldewey weckten, der 1899 n. Chr. erstmals die Ruinen von Babylon ausgrub. Abgesehen von dem sündigen Ruf, den die Bibel ihr verleiht, ist die Stadt für ihre beeindruckenden Mauern bekannt Gebäude, sein Ruf als großer Ort der Bildung und Kultur, die Entstehung eines Gesetzeskodex, der vor dem mosaischen Gesetz entstand, und für die Hängenden Gärten von Babylon, bei denen es sich um künstliche Terrassen mit Flora und Fauna handelte, die von Maschinen bewässert wurden, die von Herodot als eines der sieben Weltwunder bezeichnet wurden.

Babylon wurde irgendwann vor der Herrschaft von Sargon von Akkad (auch bekannt als Sargon der Große) gegründet, der von 2334 bis 2279 v. Chr. regierte und behauptete, in Babylon Tempel gebaut zu haben (andere antike Quellen scheinen darauf hinzuweisen, dass Sargon selbst die Stadt gegründet hat). ). Zu dieser Zeit scheint Babylon eine kleine Stadt oder vielleicht eine große Hafenstadt am Euphrat gewesen zu sein, an der Stelle, an der er am nächsten zum Tigris fließt. Welche frühe Rolle die Stadt in der Antike spielte, ist den heutigen Gelehrten nicht mehr bekannt, da der Wasserspiegel in der Region im Laufe der Jahrhunderte stetig gestiegen ist und die Ruinen von Alt-Babylon unzugänglich geworden sind.

Die von Koldewey ausgegrabenen und heute sichtbaren Ruinen stammen erst weit über tausend Jahre nach der Gründung der Stadt. Der Historiker Paul Kriwaczek behauptet neben anderen Gelehrten, dass sie von den Amoritern nach dem Zusammenbruch der dritten Dynastie von Ur gegründet wurde. Diese Informationen und alle anderen Informationen über Alt-Babylon erreichen uns heute durch Artefakte, die nach der persischen Invasion aus der Stadt verschleppt wurden oder anderswo geschaffen wurden. Die bekannte Geschichte Babylons beginnt also mit seinem berühmtesten König: Hammurabi (1792-1750 v. Chr.). Dieser obskure amoritische Prinz bestieg den Thron nach der Abdankung seines Vaters, König Sin-Muballit, und verwandelte die Stadt ziemlich schnell in eine der mächtigsten und einflussreichsten Städte in ganz Mesopotamien.

Hammurabis Gesetzbücher sind wohlbekannt, aber sie sind nur ein Beispiel für die Maßnahmen, die er zur Wahrung des Friedens und zur Förderung des Wohlstands umsetzte. Er vergrößerte und erhöhte die Stadtmauern, führte große öffentliche Bauarbeiten durch, darunter opulente Tempel und Kanäle, und machte die Diplomatie zu einem integralen Bestandteil seiner Verwaltung. Er war sowohl in der Diplomatie als auch im Krieg so erfolgreich, dass er 1755 v. Chr. ganz Mesopotamien unter der Herrschaft Babylons vereinte, das zu dieser Zeit die größte Stadt der Welt war, und sein Reich Babylonien nannte.

Nach Hammurabis Tod zerfiel sein Reich und Babylonien schrumpfte an Größe und Umfang, bis Babylon 1595 v. Chr. problemlos von den Hethitern geplündert wurde. Die Kassiten folgten den Hethitern und benannten die Stadt in Karanduniash um. Die Bedeutung dieses Namens ist nicht klar. Die Assyrer folgten dann den Kassiten und beherrschten die Region, und unter der Herrschaft des assyrischen Herrschers Sennacherib (reg. 705–681 v. Chr.) kam es zu einem Aufstand in Babylon. Sanherib ließ die Stadt plündern, dem Erdboden gleichmachen und die Ruinen verstreuen, um anderen eine Lektion zu erteilen. Seine extremen Maßnahmen wurden vom Volk im Allgemeinen und von Sennacheribs Hof im Besonderen als gottlos angesehen und er wurde bald darauf von seinen Söhnen ermordet.

Sein Nachfolger Asarhaddon baute Babylon wieder auf und erstrahlte wieder in altem Glanz. Später erhob sich die Stadt in einer Revolte gegen Assurbanipal von Ninive, der die Stadt belagerte und besiegte, ihr aber keinen großen Schaden zufügte und Babylon tatsächlich persönlich von den bösen Geistern reinigte, die angeblich zu den Unruhen geführt hatten. Der Ruf der Stadt als Zentrum des Lernens und der Kultur war zu dieser Zeit bereits fest verankert. Nach dem Untergang des Assyrischen Reiches bestieg ein Chaldäer namens Nabopolassar den Thron von Babylon und gründete durch sorgfältige Allianzen das Neubabylonische Reich. Sein Sohn Nebukadnezar II. (604–561 v. Chr.) renovierte die Stadt, so dass sie eine Fläche von 900 Hektar (2.200 Acres) umfasste und einige der schönsten und beeindruckendsten Bauwerke in ganz Mesopotamien aufwies.

Jeder antike Schriftsteller, der die Stadt Babylon erwähnt, außer denen, die für die Geschichten in der Bibel verantwortlich sind, tut dies mit einem Ton der Ehrfurcht und Ehrfurcht. Herodot schreibt zum Beispiel: „Die Stadt liegt auf einer weiten Ebene und ist ein genaues Quadrat mit einer Länge von jeweils einhundertzwanzig Stadien, so dass der gesamte Ring vierhundertachtzig Stadien umfasst.“ Obwohl die Stadt so groß ist, gibt es keine andere Stadt, die an Pracht herankommt. Es ist in erster Linie von einem breiten und tiefen Wassergraben umgeben, hinter dem sich eine Mauer von fünfzig königlichen Ellen in der Breite und zweihundert in der Höhe erhebt Seine Beschreibung spiegelt die Bewunderung anderer Schriftsteller jener Zeit wider, die die Pracht Babylons und insbesondere der großen Mauern als Weltwunder beschrieben. Unter der Herrschaft Nebukadnezars II. sollen die Hängenden Gärten von Babylon errichtet und das berühmte Ischtar-Tor gebaut worden sein. Die Hängenden Gärten werden am deutlichsten in einer Passage von Diodorus Siculus (90–30 v. Chr.) in seinem Werk Bibliotheca Historica Buch II.10 beschrieben:

„Es gab auch, wegen der Akropolis, den Hängenden Garten, wie er genannt wird, der nicht von Semiramis, sondern von einem späteren syrischen König erbaut wurde, um einer seiner Konkubinen zu gefallen; denn sie war, wie man sagt, ihrer Abstammung nach eine Perserin Da sie sich nach den Wiesen ihrer Berge sehnte, bat sie den König, durch die Kunstfertigkeit eines bepflanzten Gartens die charakteristische Landschaft Persiens nachzuahmen. Der Park erstreckte sich auf jeder Seite um vier Plethra, und da der Zugang zum Garten wie ein Hügel abfiel und die verschiedenen Teile des Bauwerks Reihe für Reihe ineinander übergingen, ähnelte das Gesamtbild dem eines Theaters.“

„Als die aufsteigenden Terrassen gebaut waren, wurden darunter Galerien angelegt, die das gesamte Gewicht des bepflanzten Gartens trugen und sich entlang des Zugangs nach und nach übereinander erhoben; und die oberste Galerie, die fünfzig Ellen hoch war, trug die höchste Fläche des Parks, die auf gleicher Höhe mit der Ringmauer der Stadtmauer liegt. Darüber hinaus waren die mit großem Aufwand errichteten Mauern 22 Fuß dick, während der Durchgang zwischen den beiden Mauern jeweils 10 Fuß breit war. Die Dächer der Galerien waren mit Steinbalken bedeckt, die einschließlich der Überlappung sechzehn Fuß lang und vier Fuß breit waren.

„Das Dach über diesen Balken hatte zunächst eine Schicht Schilfrohr, die in großen Mengen Bitumen verlegt war, darüber zwei Lagen gebrannter Ziegel, die mit Zement verbunden waren, und als dritte Schicht eine Abdeckung aus Blei, um die Feuchtigkeit aus dem Boden abzuhalten nicht darunter eindringen. Auf all dies war wiederum Erde bis zu einer Tiefe aufgeschüttet worden, die für die Wurzeln der größten Bäume ausreichte; und der Boden, der geebnet war, war dicht mit Bäumen aller Art bepflanzt, die durch ihre Größe oder irgendeinen anderen Reiz dem Betrachter Freude bereiten konnten.“

„Und da die Galerien, von denen jede über die andere hinausragte, alle das Licht empfingen, enthielten sie viele königliche Unterkünfte aller Art; und es gab eine Galerie, die Öffnungen enthielt, die von der obersten Oberfläche ausführten, und Maschinen zur Wasserversorgung des Gartens, wobei die Maschinen angehoben wurden Sie schöpften reichlich Wasser aus dem Fluss, obwohl niemand draußen sehen konnte, wie es geschah. Nun, dieser Park war, wie ich bereits sagte, ein späterer Bau.“

Dieser Teil von Diodorus‘ Werk betrifft die halbmythische Königin Semiramis (höchstwahrscheinlich basierend auf der tatsächlichen assyrischen Königin Sammu-Ramat, die 811–806 v. Chr. regierte). Sein Hinweis auf „einen späteren syrischen König“ folgt Herodots Tendenz, Mesopotamien als „Assyrien“ zu bezeichnen. Neuere Forschungen zu diesem Thema gehen davon aus, dass sich die Hängenden Gärten nie in Babylon befanden, sondern vielmehr die Schöpfung Sennacheribs in seiner Hauptstadt Ninive waren. Der Historiker Christopher Scarre schreibt:

„Sennacheribs Palast [in Ninive] verfügte über alle üblichen Annehmlichkeiten einer großen assyrischen Residenz: kolossale Wächterfiguren und eindrucksvoll geschnitzte Steinreliefs (über 2.000 Skulpturenplatten in 71 Räumen). Auch seine Gärten waren außergewöhnlich.“ Jüngste Forschungen der britischen Assyriologin Stephanie Dalley haben ergeben, dass es sich dabei um die berühmten Hängenden Gärten handelte, eines der sieben Weltwunder der Antike. Spätere Autoren platzierten die Hängenden Gärten in Babylon, doch umfangreiche Nachforschungen konnten keine Spur davon finden. Sanheribs stolzer Bericht über die Palastgärten, die er in Ninive angelegt hat, stimmt in mehreren wichtigen Details mit dem über die Hängenden Gärten überein.“

Diese Zeit, in der angeblich die Hängenden Gärten gebaut wurden, war auch die Zeit des babylonischen Exils der Juden und die Zeit, in der der babylonische Talmud geschrieben wurde. Der Euphrat teilte die Stadt in eine „alte“ und eine „neue“ Stadt mit dem Marduk-Tempel und der großen, hoch aufragenden Zikkurat in der Mitte. Straßen und Alleen wurden verbreitert, um der jährlichen Prozession der Statue des großen Gottes Marduk auf dem Weg von seinem Heimattempel in der Stadt zum Neujahrsfesttempel vor dem Ischtar-Tor besser gerecht zu werden.

Das neubabylonische Reich bestand auch nach dem Tod von Nebukadnezar II. weiter und Babylon spielte unter der Herrschaft von Nabonid und seinem Nachfolger Belsazar (im biblischen Buch Daniel erwähnt) weiterhin eine wichtige Rolle in der Region. Im Jahr 539 v. Chr. fiel das Reich in der Schlacht von Opis an die Perser unter Kyros dem Großen. Die Mauern Babylons waren uneinnehmbar, und so entwickelten die Perser einen geschickten Plan, mit dem sie den Lauf des Euphrat so umleiteten, dass er auf eine überschaubare Tiefe abfiel. Während die Bewohner der Stadt von einem ihrer großen religiösen Festtage abgelenkt waren, watete die persische Armee unbemerkt durch den Fluss und marschierte unter den Mauern Babylons hindurch.

Es wurde behauptet, die Stadt sei kampflos eingenommen worden, obwohl aus damaligen Dokumenten hervorgeht, dass Reparaturen an den Mauern und einigen Teilen der Stadt vorgenommen werden mussten und die Aktion daher möglicherweise nicht so mühelos verlief, wie im persischen Bericht behauptet wird. Unter persischer Herrschaft blühte Babylon als Zentrum für Kunst und Bildung auf. Cyrus und seine Nachfolger schätzten die Stadt sehr und machten sie zur Verwaltungshauptstadt ihres Reiches (obwohl sich der persische Kaiser Xerxes irgendwann nach einem weiteren Aufstand gezwungen sah, die Stadt zu belagern).

Die babylonische Mathematik, Kosmologie und Astronomie genossen hohes Ansehen und es wird vermutet, dass Thales von Milet (bekannt als der erste westliche Philosoph) dort studiert hat und dass Pythagoras seinen berühmten mathematischen Satz auf der Grundlage eines babylonischen Modells entwickelt hat. Als das Persische Reich nach zweihundert Jahren im Jahr 331 v. Chr. an Alexander den Großen fiel, erwies er der Stadt ebenfalls große Ehrerbietung und befahl seinen Männern, weder die Gebäude zu beschädigen noch die Bewohner zu belästigen.

Der Historiker Stephen Bertman schreibt: „Vor seinem Tod befahl Alexander der Große, den Aufbau der Zikkurat Babylons abzureißen, damit er in größerer Pracht wieder aufgebaut werden konnte.“ Doch er erlebte die Vollendung seines Projekts nie mehr. Im Laufe der Jahrhunderte wurden die verstreuten Ziegelsteine von Bauern ausgeschlachtet, um bescheidenere Träume zu verwirklichen. Vom sagenumwobenen Turmbau zu Babel ist nur noch der Grund eines sumpfigen Teichs übrig.“ Nach Alexanders Tod in Babylon kämpften seine Nachfolger (bekannt als „Die Diadochen“, griechisch für „Nachfolger“) um sein Reich im Allgemeinen und die Stadt im Besonderen, bis zu dem Punkt, an dem die Bewohner aus Sicherheitsgründen flohen (oder, einem alten Bericht zufolge, wurden verlegt). Als das Partherreich im Jahr 141 v. Chr. die Region beherrschte, war Babylon verlassen und vergessen. Die Stadt verfiel immer mehr und erreichte selbst während einer kurzen Wiederbelebung unter den sassanidischen Persern nie wieder ihre frühere Größe.

Bei der muslimischen Eroberung des Landes im Jahr 650 n. Chr. wurde alles, was von Babylon übrig geblieben war, weggeschwemmt und mit der Zeit unter den Sanden begraben. Im 17. und 18. Jahrhundert n. Chr. begannen europäische Reisende, die Gegend zu erkunden und kehrten mit verschiedenen Artefakten nach Hause zurück. Diese Keilschriftblöcke und Statuen führten zu einem erhöhten Interesse an der Region und im 19. Jahrhundert n. Chr. zog das Interesse an der biblischen Archäologie Männer wie Robert Koldewey an, der die Ruinen der einst großen Stadt des Tores der Götter freilegte. [Enzyklopädie der antiken Geschichte].

ÜBERPRÜFEN: Babylon war vom 18. bis 6. Jahrhundert v. Chr. ein Schlüsselkönigreich im alten Mesopotamien. Die Stadt wurde am Euphrat erbaut und entlang seines linken und rechten Ufers in gleiche Teile geteilt, mit steilen Böschungen, um die saisonalen Überschwemmungen des Flusses einzudämmen. Babylon war ursprünglich eine kleine akkadische Stadt aus der Zeit des Akkadischen Reiches um 2300 v. Chr. Mit dem Aufstieg der ersten amoritischen babylonischen Dynastie im 19. Jahrhundert v. Chr. wurde die Stadt Teil eines kleinen unabhängigen Stadtstaates

Nachdem der Amoriterkönig Hammurabi im 18. Jahrhundert v. Chr. ein kurzlebiges Reich geschaffen hatte, baute er Babylon zu einer Großstadt aus und erklärte sich selbst zu ihrem König. Südmesopotamien wurde als Babylonien bekannt und Babylon übertraf Nippur als seine heilige Stadt. Das Reich schwand unter Hammurabis Sohn Samsu-iluna und Babylon verbrachte lange Zeit unter der Herrschaft der Assyrer, Kassiten und Elamiter. Nach der Zerstörung und dem Wiederaufbau durch die Assyrer wurde Babylon von 609 bis 539 v. Chr. zur Hauptstadt des kurzlebigen neubabylonischen Reiches

Die Hängenden Gärten von Babylon waren eines der sieben Weltwunder der Antike, obwohl einige Gelehrte glauben, dass sie sich tatsächlich in der assyrischen Hauptstadt Ninive befanden. Nach dem Untergang des Neubabylonischen Reiches geriet die Stadt unter die Herrschaft der Achämeniden, Seleukiden, Parther, Römer und Sassaniden. Schätzungen zufolge war Babylon zwischen 1770 und 1670 v. Chr. und erneut zwischen 612 und 320 v. Chr. die größte Stadt der Welt. Es war möglicherweise die erste Stadt, die eine Bevölkerung von über 200.000 erreichte. Die maximale Fläche wird auf 890 bis 900 Hektar (2.200 Acres) geschätzt.

Die Überreste der Stadt befinden sich im heutigen Hillah, Gouvernement Babil, Irak, etwa 85 Kilometer (53 Meilen) südlich von Bagdad und bestehen aus einer großen Ansammlung zerbrochener Lehmziegelgebäude und Trümmern. Die wichtigsten Informationsquellen über Babylon sind Ausgrabungen der Stätte selbst, Hinweise in Keilschrifttexten, die anderswo in Mesopotamien gefunden wurden, Hinweise in der Bibel, Beschreibungen in klassischen Schriften (insbesondere von Herodot) und Beschreibungen aus zweiter Hand (unter Berufung auf die Werke von Ktesias und Berossus) – zeichnen ein unvollständiges und manchmal widersprüchliches Bild der antiken Stadt selbst auf ihrem Höhepunkt im 6. Jahrhundert v. Chr

Der englische Name „Babylon“ kommt vom griechischen „Babylon“, einer Transliteration des akkadischen Babilim. Der babylonische Name im frühen 2. millennium v. Chr. war Babilli oder Babilla, was lange Zeit als „Tor Gottes“ (Bab-Ili) galt. In der Bibel erscheint der Name als Babel, was im Buch Genesis der Hebräischen Schriften als „Verwirrung“ interpretiert wird, abgeleitet vom Verb bilbél. In alten Aufzeichnungen wird Babylon in manchen Situationen als Name für andere Städte verwendet, darunter Städte wie Borsippa innerhalb des Einflussbereichs Babylons und Ninive für kurze Zeit nach der Plünderung Babylons durch die Assyrer.

Die heutige Stätte des antiken Babylon besteht aus einer Reihe von Hügeln, die eine Fläche von etwa 2 mal 1 Kilometer (1,24 × 0,62 Meilen) entlang des Euphrat im Westen bedecken. Ursprünglich teilte der Fluss die Stadt ungefähr in zwei Hälften, doch seitdem hat sich der Flusslauf verändert, so dass heute die meisten Überreste des ehemaligen Westteils der Stadt überschwemmt sind. Einige Teile der Stadtmauer westlich des Flusses sind ebenfalls erhalten. Nur ein kleiner Teil der antiken Stadt (3 % der Fläche innerhalb der Innenmauern; 1,5 % der Fläche innerhalb der Außenmauern; 0,05 % in der Tiefe von Mittel- und Altbabylon) wurde ausgegraben.

Zu den bekannten Überresten gehören: Kasr – auch Palast oder Burg genannt. Es ist der Standort der neubabylonischen Zikkurat Etemenanki und liegt im Zentrum der Stätte. Amran Ibn Ali; der höchste der Hügel liegt mit 25 Metern im Süden. Hier befindet sich Esagila, ein Marduk-Tempel, der auch Schreine für Ea und Nabu enthielt. Homera; ein rötlich gefärbter Hügel auf der Westseite. Die meisten hellenistischen Überreste befinden sich hier. Babil; ein etwa 22 Meter hoher Hügel am nördlichen Ende des Geländes. Seine Ziegel wurden seit der Antike geplündert. Dort befand sich ein von Nebukadnezar erbauter Palast.

Archäologen haben nur wenige Artefakte aus der Zeit vor der neubabylonischen Zeit geborgen. Der Grundwasserspiegel in der Region ist im Laufe der Jahrhunderte stark gestiegen und Artefakte aus der Zeit vor dem Neubabylonischen Reich sind für die aktuellen archäologischen Standardmethoden nicht zugänglich. Darüber hinaus führten die Neubabylonier bedeutende Wiederaufbauprojekte in der Stadt durch, die einen Großteil der früheren Aufzeichnungen zerstörten oder verdunkelten. Babylon wurde nach dem Aufstand gegen die Fremdherrschaft mehrfach geplündert.

Dies geschah vor allem im zweiten millennium durch die Hethiter und Elamiter, dann durch das Neo-Assyrische Reich und das Achämenidenreich im ersten millennium . Ein Großteil der westlichen Hälfte der Stadt liegt heute unterhalb des Flusses, und andere Teile des Geländes wurden für kommerzielle Baumaterialien abgebaut. Nur die Koldewey-Expedition hat Artefakte aus der altbabylonischen Zeit geborgen. Dazu gehörten 967 in Privathäusern aufbewahrte Tontafeln mit sumerischer Literatur und lexikalischen Dokumenten. Nahe gelegene antike Siedlungen sind Kish, Borsippa, Dilbat und Kutha. Marad und Sippar lagen 60 Kilometer in beide Richtungen am Euphrat.

Das historische Wissen über das frühe Babylon muss aus epigraphischen Überresten zusammengesetzt werden, die anderswo gefunden wurden, beispielsweise in Uruk, Nippur und Haradum. Informationen über die neubabylonische Stadt sind aus archäologischen Ausgrabungen und aus klassischen Quellen verfügbar. Babylon wurde von einer Reihe klassischer Historiker beschrieben, vielleicht sogar besucht, darunter Ktesias, Herodot, Quintus Curtius Rufus, Strabo und Cleitarchus. Diese Berichte sind von unterschiedlicher Genauigkeit und einige Inhalte waren politisch motiviert, liefern aber dennoch nützliche Informationen.

Hinweise auf die Stadt Babylon finden sich in der akkadischen und sumerischen Literatur aus dem späten dritten millennium v. Chr. Eine der frühesten ist eine Tafel, auf der beschrieben wird, wie der akkadische König Šar-kali-šarri in Babylon den Grundstein für neue Tempel für Annūnı̄tum und Ilaba legte. Babylon erscheint auch in den Verwaltungsunterlagen der Dritten Dynastie von Ur, die Sachsteuerzahlungen eintrieb und einen Ensi zum örtlichen Gouverneur ernannte. Die sogenannte Weidner-Chronik besagt, dass Sargon von Akkad (ca. 23. Jahrhundert v. Chr. in der Kurzchronologie) Babylon „vor Akkad“ erbaut hatte. In einer späteren Chronik heißt es, Sargon habe „den Schmutz der Grube Babylons ausgegraben und neben Akkad ein Gegenstück zu Babylon geschaffen“.

Van de Mieroop hat vorgeschlagen, dass sich diese Quellen eher auf den viel späteren assyrischen König Sargon II. des Neo-Assyrischen Reiches als auf Sargon von Akkad beziehen. Im Buch Genesis, Kapitel 10, wird behauptet, dass König Nimrod Babel, Uruk und Akkad gegründet habe. Ctesias, zitiert von Diodorus Siculus und in George Syncellus‘ Chronographia, behauptete, Zugang zu Manuskripten aus babylonischen Archiven zu haben, die die Gründung Babylons auf das Jahr 2286 v. Chr. unter der Herrschaft seines ersten Königs Belus datieren. Eine ähnliche Zahl findet sich in den Schriften von Berossus, der laut Plinius angab, dass astronomische Beobachtungen in Babylon 490 Jahre vor der griechischen Ära des Phoroneus begannen, was auf das Jahr 2243 v. Chr. hinweist

Stephanus von Byzanz schrieb, dass Babylon 1002 Jahre vor dem von Hellanikos von Lesbos für die Belagerung Trojas (1229 v. Chr.) angegebenen Datum erbaut wurde, was die Gründung Babylons auf das Jahr 2231 v. Chr. datieren würde. Alle diese Daten deuten darauf hin, dass Babylons Gründung im 23. Jahrhundert v. Chr. erfolgte; Es wurde jedoch nicht festgestellt, dass Keilschriftaufzeichnungen mit diesen klassischen (postkeilschriftlichen) Berichten übereinstimmen. Es ist bekannt, dass etwa im 19. Jahrhundert v. Chr. ein Großteil Südmesopotamiens von Amoritern besetzt war, Nomadenstämmen aus der nördlichen Levante, die Nordwestsemitisch sprachen, im Gegensatz zu den einheimischen Akkadiern Südmesopotamiens und Assyriens, die Ostsemitisch sprachen.

Die Amoriter betrieben zunächst keine Landwirtschaft wie die fortgeschritteneren Mesopotamier, sondern bevorzugten einen halbnomadischen Lebensstil und hüteten Schafe. Im Laufe der Zeit erlangten die amoritischen Getreidehändler eine herausragende Stellung und gründeten ihre eigenen unabhängigen Dynastien in mehreren südmesopotamischen Stadtstaaten, vor allem in Isin, Larsa, Eshnunna, Lagash, und gründeten später Babylon als Staat. Laut einer babylonischen Datumsliste begann die Herrschaft der Amoriter in Babylon (ca. 19. oder 18. Jahrhundert v. Chr.) mit einem Häuptling namens Sumu-abum, der die Unabhängigkeit vom benachbarten Stadtstaat Kazallu erklärte.

Sumu-la-El, dessen Daten möglicherweise mit denen von Sumu-abum übereinstimmen, wird üblicherweise als Stammvater der ersten babylonischen Dynastie angegeben. Beiden wird der Bau der Mauern Babylons zugeschrieben. Auf jeden Fall beschreiben die Aufzeichnungen die militärischen Erfolge von Sumu-la-El bei der Schaffung eines regionalen Einflussbereichs für Babylon. Babylon war ursprünglich ein kleiner Stadtstaat und kontrollierte nur wenige umliegende Gebiete; seine ersten vier amoritischen Herrscher nahmen nicht den Titel eines Königs an. Die älteren und mächtigeren Staaten Assyrien, Elam, Isin und Larsa überschatteten Babylon, bis es etwa ein Jahrhundert später zur Hauptstadt von Hammurabis kurzlebigem Reich wurde.

Hammurabi (reg. 1792–1750 v. Chr.) ist berühmt für die Kodifizierung der Gesetze Babyloniens im Kodex von Hammurabi. Er eroberte alle Städte und Stadtstaaten Südmesopotamiens, darunter Isin, Larsa, Ur, Uruk, Nippur, Lagash, Eridu, Kish, Adab, Eshnunna, Akshak, Akkad, Shuruppak, Bad-tibira, Sippar und Girsu, und vereinte sie in ein Königreich, das von Babylon aus regiert wird. Hammurabi fiel auch in Elam im Osten ein und eroberte es sowie die Königreiche Mari und Ebla im Nordwesten.

Nach einem langwierigen Kampf mit dem mächtigen assyrischen König Ishme-Dagan aus dem Altassyrischen Reich zwang er seinen Nachfolger gegen Ende seiner Herrschaft, Tribut zu zahlen, und weitete die babylonische Macht auf die Hattier- und Hurriter-Kolonien Assyriens in Kleinasien aus. Nach der Herrschaft Hammurabis wurde ganz Südmesopotamien als Babylonien bekannt, während der Norden bereits Jahrhunderte zuvor zu Assyrien verschmolzen war. Von diesem Zeitpunkt an verdrängte Babylon Nippur und Eridu als die wichtigsten religiösen Zentren Südmesopotamiens.

Hammurabis Reich destabilisierte sich nach seinem Tod. Die Assyrer besiegten und vertrieben die Babylonier und Amoriter. Der äußerste Süden Mesopotamiens spaltete sich ab und bildete die einheimische Sealand-Dynastie, und die Elamiten eigneten sich Gebiete im Osten Mesopotamiens an. Die Amoriter-Dynastie blieb in Babylon an der Macht, das wieder zu einem kleinen Stadtstaat wurde. Texte aus dem alten Babylon enthalten häufig Hinweise auf Schamasch, den Sonnengott von Sippar, der als höchste Gottheit behandelt wird, und auf Marduk, der als sein Sohn gilt. Marduk wurde später in einen höheren Status erhoben und Schamasch herabgestuft, was möglicherweise die wachsende politische Macht Babylons widerspiegelte.

Im Jahr 1595 v. Chr. wurde die Stadt vom Hethiterreich aus Kleinasien gestürzt. Danach eroberten Kassiten aus dem Zagros-Gebirge im Nordwesten des antiken Iran Babylon und leiteten eine Dynastie ein, die 435 Jahre bis 1160 v. Chr. Bestand hatte. In dieser Zeit wurde die Stadt in Karanduniash umbenannt. Das kassitische Babylon wurde schließlich im Norden dem Mittelassyrischen Reich (1365–1053 v. Chr.) und im Osten Elam unterworfen, wobei beide Mächte um die Kontrolle über die Stadt wetteiferten. Der assyrische König Tukulti-Ninurta I. bestieg 1235 v. Chr. den Thron von Babylon

Chr. wurden die Kassiten nach anhaltenden Angriffen und der Annexion von Gebieten durch die Assyrer und Elamiter in Babylon abgesetzt. Dann herrschte erstmals eine akkadische südmesopotamische Dynastie. Babylon blieb jedoch schwach und der Herrschaft Assyriens unterworfen. Seine wirkungslosen einheimischen Könige waren nicht in der Lage, neue Wellen ausländischer westsemitischer Siedler aus den Wüsten der Levante zu verhindern, darunter die Aramäer und Suteaner im 11. Jahrhundert v. Chr. und schließlich die Chaldäer im 9. Jahrhundert v. Chr., die in Gebiete Babyloniens eindrangen und sich diese aneigneten sich. Die Aramäer herrschten im späten 11. Jahrhundert v. Chr. kurzzeitig in Babylon

Während der Herrschaft des Neuassyrischen Reiches (911–609 v. Chr.) stand Babylonien ständig unter assyrischer Herrschaft oder direkter Kontrolle. Während der Herrschaft von Sanherib von Assyrien befand sich Babylonien in einem ständigen Aufstandszustand, angeführt von einem Häuptling namens Merodach-Baladan, im Bündnis mit den Elamiten, und wurde nur durch die vollständige Zerstörung der Stadt Babylon unterdrückt. Im Jahr 689 v. Chr. wurden die Mauern, Tempel und Paläste zerstört und die Trümmer in den Arakhtu geworfen, das Meer, das im Süden an das frühere Babylon grenzte. Die Zerstörung des religiösen Zentrums schockierte viele, und die anschließende Ermordung Sanheribs durch zwei seiner eigenen Söhne, während er zum Gott Nisroch betete, galt als Akt der Sühne.

Infolgedessen beeilte sich sein Nachfolger Esarhaddon, die Altstadt wieder aufzubauen und sie für einen Teil des Jahres zu seiner Residenz zu machen. Nach seinem Tod wurde Babylonien von seinem älteren Sohn, dem assyrischen Prinzen Schamasch-schum-ukin, regiert, der schließlich 652 v. Chr. einen Bürgerkrieg gegen seinen eigenen Bruder Assurbanipal begann, der in Ninive herrschte. Shamash-shum-ukin nahm die Hilfe anderer Assyrien unterworfener Völker in Anspruch, darunter Elam, Persien, Chaldäer und Suteäer im Süden Mesopotamiens sowie der Kanaaniter und Araber, die in den Wüsten südlich von Mesopotamien lebten. Wieder einmal wurde Babylon von den Assyrern belagert, hungerte aus, kapitulierte und seine Verbündeten wurden besiegt.

Ashurbanipal feierte einen „Gottesdienst der Versöhnung“, wagte es jedoch nicht, Bels „Hände zu ergreifen“. Ein assyrischer Gouverneur namens Kandalanu wurde zum Herrscher der Stadt ernannt. Ashurbanipal sammelte Texte aus Babylon, um sie in seine umfangreiche Bibliothek in Ninive aufzunehmen. Nach dem Tod von Ashurbanipal destabilisierte sich das assyrische Reich aufgrund einer Reihe interner Bürgerkriege während der Herrschaft der assyrischen Könige Ashur-etil-ilani, Sin-shumu-lishir und Sinsharishkun. Schließlich nutzte Babylon wie viele andere Teile des Nahen Ostens die Anarchie in Assyrien aus, um sich von der assyrischen Herrschaft zu befreien.

Im anschließenden Sturz des Assyrischen Reiches durch ein Völkerbündnis sahen die Babylonier ein weiteres Beispiel göttlicher Rache. Unter Nabopolassar, einem bisher unbekannten chaldäischen Häuptling, entkam Babylon der assyrischen Herrschaft und zerstörte im Bündnis mit Kyaxares, dem König der Meder und Perser, zusammen mit den Skythen und Kimmeriern schließlich das Assyrische Reich zwischen 612 v. Chr. und 605 v. Chr. Babylon wurde so zur Hauptstadt des neubabylonischen Reiches (manchmal und möglicherweise fälschlicherweise auch Chaldäisches Reich genannt). Mit der Wiederherstellung der babylonischen Unabhängigkeit begann eine new era architektonischer Aktivitäten, insbesondere während der Herrschaft seines Sohnes Nebukadnezar II. (604–561 v. Chr.).

Nebukadnezar ordnete den vollständigen Wiederaufbau des kaiserlichen Geländes, einschließlich der Etemenanki-Zikkurat, und den Bau des Ischtar-Tors an – des markantesten der acht Tore rund um Babylon. Eine Rekonstruktion des Ischtar-Tors befindet sich im Pergamonmuseum in Berlin. Nebukadnezar wird auch der Bau der Hängenden Gärten von Babylon zugeschrieben – eines der sieben Weltwunder der Antike –, die angeblich für seine heimwehkranke Frau Amyitis erbaut wurden. Ob die Gärten tatsächlich existierten, ist umstritten. Der deutsche Archäologe Robert Koldewey vermutete, dass er die Fundamente entdeckt hatte, doch viele Historiker sind sich über den Standort nicht einig.

Stephanie Dalley hat argumentiert, dass sich die hängenden Gärten tatsächlich in der assyrischen Hauptstadt Ninive befanden. Nebuchandnezar wird bekanntermaßen auch mit der babylonischen Verbannung der Juden in Verbindung gebracht, die das Ergebnis einer imperialen Befriedungstechnik war, die auch von den Assyrern angewandt wurde und bei der ethnische Gruppen in eroberten Gebieten massenhaft in die Hauptstadt deportiert wurden. Die chaldäische Herrschaft über Babylon währte nicht lange; Es ist nicht klar, ob Neriglissar und Labashi-Marduk Chaldäer oder einheimische Babylonier waren, und der letzte Herrscher Nabonidus (556–539 v. Chr.) und sein Mitregentsohn Belsazar waren Assyrer aus Harran.

Im Jahr 539 v. Chr. fiel das neubabylonische Reich in einem militärischen Gefecht, das als Schlacht von Opis bekannt war, an Kyros den Großen, den König von Persien. Babylons Mauern galten als undurchdringlich. Der einzige Weg in die Stadt führte durch eines ihrer vielen Tore oder durch den Euphrat. Unter Wasser wurden Metallgitter installiert, die es dem Fluss ermöglichten, durch die Stadtmauern zu fließen und gleichzeitig ein Eindringen zu verhindern. Die Perser entwickelten einen Plan, um über den Fluss in die Stadt einzudringen. Während eines babylonischen Nationalfestes leiteten Cyrus‘ Truppen den Euphrat flussaufwärts um, sodass Cyrus‘ Soldaten durch das abgesenkte Wasser in die Stadt eindringen konnten.

Die persische Armee eroberte die Randgebiete der Stadt, während die Mehrheit der Babylonier im Stadtzentrum nichts von dem Einbruch wusste. Der Bericht wurde von Herodot ausgearbeitet und wird auch in Teilen der hebräischen Bibel erwähnt. Herodot beschrieb auch einen Wassergraben, eine enorm hohe und breite Mauer, die mit Bitumen betoniert war und auf der sich Gebäude befanden, sowie hundert Tore zur Stadt. Er schreibt auch, dass die Babylonier Turbane und Parfüm tragen und ihre Toten in Honig begraben, dass sie rituelle Prostitution praktizieren und dass drei Stämme unter ihnen nichts als Fisch essen. Die hundert Tore können als Hinweis auf Homer angesehen werden.

Nach der Erklärung von Archibald Henry Sayce im Jahr 1883 wurde Herodots Bericht über Babylon größtenteils als griechische Folklore und nicht als authentische Reise nach Babylon angesehen. Dalley und andere haben kürzlich vorgeschlagen, Herodots Bericht noch einmal ernst zu nehmen. Laut 2. Chronik 36 der hebräischen Bibel erließ Cyrus später ein Dekret, das es gefangenen Menschen, darunter auch den Juden, erlaubte, in ihr eigenes Land zurückzukehren. Der auf dem Cyrus-Zylinder gefundene Text wird von Bibelwissenschaftlern traditionell als bestätigender Beweis für diese Politik angesehen, obwohl die Interpretation umstritten ist, da der Text nur mesopotamische Heiligtümer nennt, Juden, Jerusalem oder Judäa jedoch nicht erwähnt.

Unter Cyrus und dem späteren persischen König Darius I. wurde Babylon zur Hauptstadt der 9. Satrapie (Babylonien im Süden und Athura im Norden) sowie zu einem Zentrum des Lernens und des wissenschaftlichen Fortschritts. Im achämenidischen Persien wurden die alten babylonischen Künste der Astronomie und Mathematik wiederbelebt und babylonische Gelehrte fertigten Sternbildkarten an. Die Stadt wurde zur Verwaltungshauptstadt des Persischen Reiches und blieb über zwei Jahrhunderte lang bekannt. Es wurden viele wichtige archäologische Entdeckungen gemacht, die zu einem besseren Verständnis dieser Ära beitragen können.

Die frühen persischen Könige hatten versucht, die religiösen Zeremonien von Marduk aufrechtzuerhalten, doch unter der Herrschaft von Darius III. führten Überbesteuerung und die Belastung zahlreicher Kriege zu einem Verfall der wichtigsten Schreine und Kanäle Babylons und zur Destabilisierung der umliegenden Region. Es gab zahlreiche Aufstandsversuche und 522 v. Chr. (Nebukadnezar III.), 521 v. Chr. (Nebukadnezar IV.) und 482 v. Chr. (Bel-shimani und Shamash-eriba) erlangten einheimische babylonische Könige kurzzeitig ihre Unabhängigkeit zurück. Diese Aufstände wurden jedoch schnell niedergeschlagen und Babylon blieb zwei Jahrhunderte lang unter persischer Herrschaft, bis Alexander der Große im Jahr 331 v. Chr. einzog

Im Oktober 331 v. Chr. wurde Darius III., der letzte achämenidische König des Persischen Reiches, in der Schlacht von Gaugamela von den Streitkräften des altmazedonischen griechischen Herrschers Alexander dem Großen besiegt. Ein einheimischer Bericht über diese Invasion erwähnt eine Anordnung Alexanders, die Häuser seiner Bewohner nicht zu betreten. Unter Alexander blühte Babylon erneut als Zentrum der Wissenschaft und des Handels auf. Nach Alexanders Tod im Jahr 323 v. Chr. im Palast Nebukadnezars wurde sein Reich jedoch unter seinen Generälen, den Diadochen, aufgeteilt und bald begannen jahrzehntelange Kämpfe. Die ständigen Unruhen haben die Stadt Babylon praktisch geleert.

Eine Tafel aus dem Jahr 275 v. Chr. besagt, dass die Bewohner Babylons nach Seleukia transportiert wurden, wo ein Palast und ein Tempel (Esagila) gebaut wurden. Durch diese Deportation verlor Babylon als Stadt an Bedeutung, obwohl mehr als ein Jahrhundert später noch immer in seinem alten Heiligtum Opfer dargebracht wurden. Unter dem Parther- und Sassanidenreich wurde Babylon (wie Assyrien) neun Jahrhunderte lang, bis nach 650 n. Chr., eine Provinz dieser persischen Reiche. Es bewahrte seine eigene Kultur und seine eigenen Menschen, die verschiedene Aramäische Sprachen sprachen und ihr Heimatland weiterhin als Babylon bezeichneten.

Beispiele ihrer Kultur finden sich im babylonischen Talmud, in der gnostischen mandäischen Religion, im östlichen Ritus-Christentum und in der Religion des Propheten Mani. Das Christentum wurde im 1. und 2. Jahrhundert n. Chr. in Mesopotamien eingeführt und Babylon war bis lange nach der arabisch-islamischen Eroberung Sitz eines Bischofs der Kirche des Ostens. Mitte des 7. Jahrhunderts wurde Mesopotamien vom expandierenden muslimischen Reich überfallen und besiedelt, und es folgte eine Zeit der Islamisierung. Babylon wurde als Provinz aufgelöst und das Aramäische und das Christentum der Kirche des Ostens wurden schließlich an den Rand gedrängt.

Ibn Hauqal erwähnt im zehnten Jahrhundert ein kleines Dorf namens Babel; Nachfolgende Reisende beschreiben nur Ruinen. Babylon wird in mittelalterlichen arabischen Schriften als Ziegelquelle erwähnt, die angeblich in Städten von Bagdad bis Basra verwendet wurden. In vielen Fällen konnten europäische Reisende die Lage der Stadt nicht erkennen oder verwechselten Falludscha mit ihr. Der Reisende Benjamin von Tudela aus dem 12. Jahrhundert erwähnt Babylon, aber es ist nicht klar, ob er wirklich dorthin ging. Andere bezeichneten Bagdad als Babylon oder Neu-Babylon und beschrieben verschiedene Bauwerke in der Region als den Turmbau zu Babel. Pietro della Valle entdeckte die antike Stätte im 17. Jahrhundert und stellte fest, dass sowohl gebrannte als auch getrocknete, mit Bitumen zementierte Lehmziegel vorhanden waren. [Wikipedia].

KEILSCHRIFT: Die Keilschrift, eines der frühesten Schriftsysteme, wurde von den Sumerern erfunden. Es zeichnet sich durch keilförmige Markierungen auf Tontafeln aus, die mit einem stumpfen Rohr als Griffel angebracht werden. Der Name Keilschrift selbst bedeutet einfach „keilförmig“. Die Keilschrift entstand im späten vierten millennium v. Chr. (Uruk IV.) in Sumer und war zunächst ein System von Piktogrammen. Im dritten millennium wurden die bildlichen Darstellungen vereinfachter und abstrakter, da die Anzahl der verwendeten Zeichen kleiner wurde (hethitische Keilschrift). Das System besteht aus einer Kombination logophonetischer, konsonantischer, alphabetischer und syllabischer Zeichen.

Die ursprüngliche sumerische Schrift wurde für die Schrift der akkadischen, eblaitischen, elamitischen, hethitischen, luwischen, hattischen, hurritischen und urartäischen Sprachen angepasst und inspirierte das ugaritische Alphabet und die altpersische Keilschrift. Während des Neuassyrischen Reiches (911–612 v. Chr.) wurde die Keilschrift nach und nach durch das phönizische Alphabet ersetzt. Im zweiten Jahrhundert n. Chr. war die Schrift ausgestorben und jegliches Wissen darüber, wie man sie liest, ging verloren, bis man im 19. Jahrhundert begann, sie zu entziffern.

Schätzungen zufolge wurden in der Neuzeit zwischen einer halben und zwei Millionen Keilschrifttafeln ausgegraben, von denen nur etwa 30.000 bis 100.000 gelesen oder veröffentlicht wurden. Das British Museum besitzt die größte Sammlung (rund 130.000), gefolgt vom Vorderasiatischen Museum Berlin, dem Louvre, den Istanbuler Archäologiemuseen, dem Nationalmuseum des Irak, der Yale Babylonian Collection (rund 40.000) und dem Penn Museum. Die meisten davon „liegen seit einem Jahrhundert in diesen Sammlungen, ohne übersetzt, studiert oder veröffentlicht zu werden“, da es weltweit nur wenige hundert qualifizierte Keilschriftkünstler gibt.

Das Keilschriftsystem war mehr als drei Jahrtausende lang in verschiedenen Entwicklungsstadien in Gebrauch, vom 34. Jahrhundert v. Chr. bis zum 2. Jahrhundert n. Chr. Letztendlich wurde sie im Laufe der Römerzeit vollständig durch die alphabetische Schrift (im allgemeinen Sinne) ersetzt und es gibt heute keine Keilschriftsysteme mehr. Es musste als völlig unbekanntes Schriftsystem in der Assyriologie des 19. Jahrhunderts entschlüsselt werden. Der erfolgreiche Abschluss der Entschlüsselung wird auf das Jahr 1857 datiert. Die Keilschrift erfuhr im Laufe von mehr als zwei Jahrtausenden erhebliche Veränderungen.

Die Keilschrift wurde im späten 4. millennium v. Chr. aus der piktografischen Urschrift entwickelt. Die „Protoliteratur“-Periode Mesopotamiens erstreckt sich ungefähr vom 35. bis 32. Jahrhundert. Die ersten eindeutig auf Sumerisch verfassten Dokumente stammen aus dem 31. Jahrhundert in Jemdet Nasr. Ursprünglich wurden Piktogramme entweder mit einem geschärften Schilfrohrstift in vertikalen Säulen auf Tontafeln gezeichnet oder in Stein gemeißelt. Diesem frühen Stil fehlte die charakteristische Keilform der Striche. Bestimmte Zeichen zur Bezeichnung von Göttern, Ländern, Städten, Gefäßen, Vögeln, Bäumen usw. werden als Determinative bezeichnet und waren die sumerischen Zeichen der betreffenden Begriffe, die als Leitfaden für den Leser hinzugefügt wurden. Eigennamen wurden weiterhin meist rein „logografisch“ geschrieben.

Der früheste bekannte sumerische König, dessen Name auf zeitgenössischen Keilschrifttafeln erscheint, ist Enmebaragesi von Kish. Die erhaltenen Aufzeichnungen wurden für die folgenden Regierungszeiten nur sehr allmählich weniger fragmentiert und vollständiger, aber am Ende der vorsargonischen Zeit war es für jeden großen Stadtstaat zur üblichen Praxis geworden, Dokumente mit Jahresnamen zu datieren, um an die Heldentaten seiner Stadt zu erinnern lugal (König). Ab etwa 2900 v. Chr. begannen viele Piktogramme ihre ursprüngliche Funktion zu verlieren und ein bestimmtes Zeichen konnte je nach Kontext unterschiedliche Bedeutungen haben. Der Zeichenbestand wurde von etwa 1.500 Zeichen auf etwa 600 Zeichen reduziert und die Schrift wurde zunehmend phonologisch. Um Unklarheiten zu vermeiden, wurden Bestimmungszeichen wieder eingeführt. Die eigentliche Keilschrift geht also aus dem primitiveren System der Piktogramme zu etwa dieser Zeit (frühe Bronzezeit II) hervor.

Mitte des 3. millennium v. Chr. wurde die Schreibrichtung in horizontalen Reihen von links nach rechts geändert (wobei alle Piktogramme um 90° gegen den Uhrzeigersinn gedreht wurden) und ein neuer Stift mit Keilspitze verwendet, der hineingeschoben wurde der Ton, der keilförmige („keilförmige“) Zeichen erzeugt; Diese beiden Entwicklungen machten das Schreiben schneller und einfacher. Durch Anpassen der relativen Position des Tabletts zum Stift konnte der Autor mit einem einzigen Werkzeug verschiedene Eindrücke hinterlassen. Keilschrifttafeln könnten in Öfen gebrannt werden, um eine dauerhafte Aufzeichnung zu ermöglichen, oder sie könnten recycelt werden, wenn eine dauerhafte Aufzeichnung nicht erforderlich sei. Viele der von Archäologen gefundenen Tontafeln blieben erhalten, weil sie abgefeuert wurden, als angreifende Armeen das Gebäude, in dem sie aufbewahrt wurden, niederbrannten. Die Schrift wurde auch häufig auf Gedenkstelen und geschnitzten Reliefs verwendet, um die Leistungen des Herrschers zu dokumentieren, zu dessen Ehren das Denkmal errichtet worden war.

Die gesprochene Sprache umfasste viele Homophone und Beinahe-Homophone, und anfangs wurden ähnlich klingende Wörter wie „Leben“ [til] und „Pfeil“ [ti] mit demselben Symbol geschrieben. Nachdem die Semiten Südmesopotamien erobert hatten, wandelten sich einige Zeichen nach und nach von Piktogrammen zu Syllabogrammen, höchstwahrscheinlich um die Schrift klarer zu machen. Auf diese Weise würde das Zeichen für das Wort „Pfeil“ zum Zeichen für den Laut „ti“ werden. Wörter, die gleich klangen, hätten unterschiedliche Zeichen; zum Beispiel hatte die Silbe „gu“ vierzehn verschiedene Symbole. Wenn die Wörter eine ähnliche Bedeutung, aber sehr unterschiedliche Laute hatten, wurden sie mit demselben Symbol geschrieben. Beispielsweise wurden „Zahn“ [zu], „Mund“ [ka] und „Stimme“ [gu] alle mit dem Symbol für „Stimme“ geschrieben.

Genauer gesagt begannen Schreiber, Zeichen hinzuzufügen oder zwei Zeichen zu kombinieren, um die Bedeutung zu definieren. Sie verwendeten entweder geometrische Muster oder ein anderes Keilschriftzeichen. Mit der Zeit wurde die Keilschrift immer komplexer und die Unterscheidung zwischen Piktogramm und Syllabogramm wurde unklar. Mehrere Symbole hatten zu viele Bedeutungen, um Klarheit zu ermöglichen. Daher wurden Symbole zusammengestellt, um sowohl den Klang als auch die Bedeutung einer Verbindung anzuzeigen. Das Wort „Rabe“ [UGA] hatte das gleiche Logogramm wie das Wort „Seife“ [NAGA], der Name einer Stadt [EREŠ] und der Schutzgöttin von Eresh [NISABA]. Zwei phonetische Ergänzungen wurden verwendet, um das Wort [u] vor dem Symbol und [gu] dahinter zu definieren. Schließlich wurde das Symbol für „Vogel“ [MUŠEN] hinzugefügt, um eine korrekte Interpretation sicherzustellen. Das geschriebene Sumerisch wurde bis zum ersten Jahrhundert n. Chr. als Schreibsprache verwendet. Die gesprochene Sprache starb etwa im 18. Jahrhundert v. Chr. aus.

Die archaische Keilschrift wurde vom Akkadischen Reich ab ca. 1700 übernommen. Chr. und bis 2000 v. Chr. entwickelte sich die altassyrische Keilschrift mit vielen Modifikationen der sumerischen Rechtschreibung. Die semitischen Sprachen verwendeten Äquivalente für viele Zeichen, die verzerrt oder abgekürzt wurden, um neue Werte darzustellen, da die Silbennatur der von den Sumerern verfeinerten Schrift für semitische Sprecher nicht intuitiv war. Zu diesem Zeitpunkt waren die früheren Piktogramme auf ein hohes Abstraktionsniveau reduziert und bestanden nur noch aus fünf grundlegenden Keilformen: der Horizontalen, der Vertikalen, zwei Diagonalen und dem vertikal durch die Stiftspitze eingeprägten Winkelhaken.

Die meisten späteren Adaptionen der sumerischen Keilschrift bewahrten zumindest einige Aspekte der sumerischen Schrift. Das geschriebene Akkadisch enthielt phonetische Symbole aus der sumerischen Silbe sowie Logogramme, die als ganze Wörter gelesen wurden. Viele Zeichen in der Schrift waren polyvalent und hatten sowohl eine syllabische als auch eine logografische Bedeutung. Die Komplexität des Systems ähnelt dem Altjapanischen, das in einer chinesischen Schrift geschrieben wurde, wobei einige dieser Sinogramme als Logogramme und andere als phonetische Zeichen verwendet wurden. Diese „gemischte“ Schreibweise blieb bis zum Ende des babylonischen und assyrischen Reiches bestehen, obwohl es Zeiten gab, in denen „Purismus“ in Mode war und die Tendenz ausgeprägter war, die Wörter mühsam zu buchstabieren, anstatt Zeichen mit a zu verwenden phonetische Ergänzung. Doch auch damals blieb die babylonische Silbe eine Mischung aus logografischer und phonemischer Schrift.

Die hethitische Keilschrift ist eine Adaption der altassyrischen Keilschrift aus dem Jahr ca. 1800 v. Chr. zur hethitischen Sprache. Als die Keilschrift an die hethitische Schrift angepasst wurde, wurde der Schrift eine Schicht akkadischer logografischer Schreibweisen hinzugefügt, sodass die Aussprache vieler hethitischer Wörter, die herkömmlicherweise mit Logogrammen geschrieben wurden, heute unbekannt ist. In der Eisenzeit (ca. 10. bis 6. Jahrhundert v. Chr.) wurde die assyrische Keilschrift weiter vereinfacht. Ab dem 6. Jahrhundert wurde die akkadische Sprache durch das Aramäische, das mit dem aramäischen Alphabet geschrieben wurde, an den Rand gedrängt, aber die neuassyrische Keilschrift blieb in der literarischen Tradition bis weit in die Zeit des Partherreiches (250 v. Chr. – 226 n. Chr.) in Gebrauch. Die letzte bekannte Keilinschrift, ein astronomischer Text, wurde im Jahr 75 n. Chr. verfasst.

Die Komplexität des Systems veranlasste die Entwicklung einer Reihe vereinfachter Versionen des Skripts. Altpersisch wurde in einer Untergruppe vereinfachter Keilschriftzeichen geschrieben, die heute als altpersische Keilschrift bekannt sind. Es bildete eine halbalphabetische Silbe, die weitaus weniger Keilstriche als im Assyrischen verwendete, zusammen mit einer Handvoll Logogrammen für häufig vorkommende Wörter wie „Gott“ und „König“. Ugaritisch wurde mit dem ugaritischen Alphabet geschrieben, einem Standardalphabet im semitischen Stil (einem Abjad), das mit der Keilschriftmethode geschrieben wurde.

Reisende nach Persepolis im heutigen Iran waren jahrhundertelang auf geschnitzte Keilinschriften gestoßen und waren fasziniert. Versuche, diese altpersischen Schriften zu entschlüsseln, gehen auf arabisch-persische Historiker der mittelalterlichen islamischen Welt zurück, obwohl diese frühen Entschlüsselungsversuche weitgehend erfolglos blieben. Im 15. Jahrhundert erkundete der venezianische Barbero antike Ruinen im Nahen Osten und kam mit der Nachricht von einer sehr seltsamen Schrift zurück, die er auf den Steinen der Tempel von Shiraz und auf vielen Tontafeln gefunden hatte.

Antoine de Gouvea, ein Professor der Theologie, bemerkte 1602 die seltsamen Schriften, die er ein Jahr zuvor während seiner Reisen in Persien, die auch Besuche von Ruinen beinhalteten, beobachtet hatte. Im Jahr 1625 brachte der römische Reisende Pietro Della Valle, der sich zwischen 1616 und 1621 in Mesopotamien aufgehalten hatte, Kopien von Schriftzeichen, die er in Persepolis gesehen hatte, und beschriftete Ziegelsteine aus Ur und den Ruinen von Babylon nach Europa. Die von ihm angefertigten Kopien, die ersten, die in Europa in Umlauf kamen, waren nicht ganz genau, aber Della Valle verstand, dass die Schrift von links nach rechts gelesen werden musste und dabei der Richtung der Keile folgte, versuchte jedoch nicht, die Schrift zu entziffern.

Der Engländer Sir Thomas Herbert berichtete in der 1634 erschienenen Ausgabe seines Reisebuchs A Relation of Some Yeares Travaile, er habe in Persepolis „ein Dutzend Zeilen seltsamer Zeichen … bestehend aus Figuren, Obelisken, Dreiecken und Pyramiden“ gesehen, die in die Wand eingemeißelt waren, und glaubte, dass dies der Fall sei ähnelte dem Griechischen. In der Ausgabe von 1664 gab er einige wieder und meinte, sie seien „lesbar und verständlich“ und daher entzifferbar. Er vermutete auch richtig, dass sie keine Buchstaben oder Hieroglyphen, sondern Wörter und Silben darstellten und von links nach rechts gelesen werden mussten. Herbert wird in Standardgeschichten zur Entschlüsselung der Keilschrift selten erwähnt.

Carsten Niebuhr brachte 1767 die ersten einigermaßen vollständigen und genauen Kopien der Inschriften von Persepolis nach Europa. Bischof Friedrich Münter von Kopenhagen entdeckte, dass die Worte in den persischen Inschriften durch einen schrägen Keil voneinander getrennt waren und dass die Denkmäler aus der Zeit des Kyros und seiner Nachfolger stammen müssen. Ein Wort, das ohne jede Variation am Anfang jeder Inschrift vorkommt, deutete er richtigerweise auf die Bedeutung „König“ an. Im Jahr 1802 hatte Georg Friedrich Grotefend herausgefunden, dass die Namen zweier Könige Darius und Xerxes genannt wurden (allerdings in ihren einheimischen altpersischen Formen, die damals unbekannt waren und daher vermutet werden mussten) und war in der Lage, ihnen korrekte alphabetische Werte zuzuordnen die Keilschriftzeichen, aus denen sich die beiden Namen zusammensetzten. Obwohl Grotefends Memoiren am 4. September 1802 der Göttinger Akademie der Wissenschaften vorgelegt wurden, weigerte sich die Akademie, sie zu veröffentlichen; es wurde später in Heerens Werk im Jahr 1815 veröffentlicht, wurde aber damals von den meisten Forschern übersehen.

Im Jahr 1836 entdeckte der bedeutende französische Gelehrte Eugène Burnouf, dass die erste von Niebuhr veröffentlichte Inschrift eine Liste der Satrapien des Darius enthielt. Mit diesem Hinweis in der Hand identifizierte und veröffentlichte er ein Alphabet aus dreißig Buchstaben, von denen er die meisten richtig entziffert hatte. Einen Monat zuvor hatte ein Freund und Schüler Burnoufs, Professor Christian Lassen aus Bonn, ebenfalls sein eigenes Werk über die altpersischen Keilschriftinschriften von Persepolis veröffentlicht. Er und Burnouf standen in häufigem Briefwechsel, und sein Anspruch, die Namen der Satrapien unabhängig voneinander entdeckt und dadurch die Bedeutung der persischen Schriftzeichen festgelegt zu haben, wurde daraufhin heftig angegriffen. Laut Sayce waren Lassens Beiträge zur Entschlüsselung der Inschriften zahlreich und wichtig, was auch immer seine Verpflichtungen gegenüber Burnouf gewesen sein mögen. Es gelang ihm, die wahren Bedeutungen fast aller Buchstaben des persischen Alphabets zu ermitteln, die Texte zu übersetzen und zu beweisen, dass die Sprache dieser Buchstaben nicht Zend war, sondern mit Zend und Sanskrit in einer Schwesterbeziehung stand.

Unterdessen besuchte Henry Rawlinson, ein Armeeoffizier der Britischen Ostindien-Kompanie, 1835 die Behistun-Inschriften in Persien. Sie wurden unter König Darius von Persien (522–486 v. Chr.) geschnitzt und bestanden aus identischen Texten in den drei offiziellen Sprachen des Reiches: Altpersisch, Babylonisch und Elamitisch. Die Behistun-Inschrift war für die Entzifferung der Keilschrift das, was der Rosetta-Stein für die Entzifferung der ägyptischen Hieroglyphen war. Rawlinson folgerte richtig, dass es sich beim Altpersischen um eine phonetische Schrift handelte, und entzifferte sie erfolgreich. 1837 stellte er seine Kopie der Behistun-Inschrift fertig und schickte eine Übersetzung der ersten Absätze an die Royal Asiatic Society. Bevor sein Artikel jedoch veröffentlicht werden konnte, erreichten ihn die Werke von Lassen und Burnouf, was eine Überarbeitung seines Artikels und eine Verschiebung seiner Veröffentlichung erforderlich machte. Dann kamen andere Gründe für die Verzögerung. 1847 wurde der erste Teil der Rawlinson's Memoir veröffentlicht; der zweite Teil erschien erst 1849. Die Aufgabe, die persischen Keilschrifttexte zu entziffern, war praktisch abgeschlossen.

Nach der Übersetzung des Persischen begannen Rawlinson und, unabhängig von ihm arbeitend, der irische Assyriologe Edward Hincks, die anderen zu entziffern. (Die tatsächlichen Techniken zur Entschlüsselung der akkadischen Sprache wurden nie vollständig veröffentlicht; Hincks beschrieb, wie er nach den Eigennamen suchte, die bereits im entschlüsselten Persisch lesbar waren, während Rawlinson überhaupt nichts sagte, was einige zu der Vermutung veranlasste, dass er Hincks heimlich kopierte.) Die Ausgrabungen des Franzosen Paul Émile Botta und des Engländers Austen Henry Layard in der Stadt Ninive aus dem Jahr 1842 haben ihnen sehr geholfen. Zu den Schätzen, die Layard und sein Nachfolger Hormuzd Rassam 1849 und 1851 entdeckten, gehörten die Überreste zweier inzwischen vermischter Bibliotheken, die üblicherweise als Bibliothek von Ashurbanipal bezeichnet werden, einem königlichen Archiv, das Zehntausende gebrannte Tontafeln mit Keilschriftinschriften enthielt .

Bis 1851 konnten Hincks und Rawlinson 200 babylonische Zeichen lesen. Bald schlossen sich ihnen zwei weitere Entschlüsseler an: der junge in Deutschland geborene Gelehrte Julius Oppert und der vielseitige britische Orientalist William Henry Fox Talbot. 1857 trafen sich die vier Männer in London und nahmen an einem berühmten Experiment teil, um die Genauigkeit ihrer Entschlüsselungen zu testen. Edwin Norris, der Sekretär der Royal Asiatic Society, schenkte jedem von ihnen eine Kopie einer kürzlich entdeckten Inschrift aus der Regierungszeit des assyrischen Kaisers Tiglath-Pileser I. Eine Expertenjury wurde eingesetzt, um die resultierenden Übersetzungen zu prüfen und ihre Richtigkeit zu beurteilen. In allen wesentlichen Punkten stimmten die Übersetzungen der vier Gelehrten weitgehend überein. Es gab natürlich einige leichte Abweichungen. Der unerfahrene Talbot hatte eine Reihe von Fehlern gemacht, und Opperts Übersetzung enthielt einige zweifelhafte Passagen, die die Jury höflich auf seine Unkenntnis der englischen Sprache zurückführte. Aber die Versionen von Hincks und Rawlinson stimmten in vielerlei Hinsicht bemerkenswert überein. Die Jury erklärte sich zufrieden und die Entzifferung der akkadischen Keilschrift wurde als vollendete Tatsache befunden.

In den Anfängen der Keilschriftentzifferung bereitete das Lesen von Eigennamen die größten Schwierigkeiten. Mittlerweile gibt es jedoch ein besseres Verständnis der Prinzipien hinter der Bildung und Aussprache der Tausenden von Namen, die in historischen Aufzeichnungen, Geschäftsdokumenten, Votivinschriften, literarischen Produktionen und juristischen Dokumenten zu finden sind. Die größte Herausforderung bestand in der charakteristischen Verwendung alter sumerischer nichtphonetischer Logogramme in anderen Sprachen, die unterschiedliche Aussprachen für dieselben Symbole hatten. Bis die genaue phonetische Lesart vieler Namen durch parallele Passagen oder erklärende Listen ermittelt wurde, blieben die Gelehrten im Zweifel oder griffen auf Vermutungen oder vorläufige Lesarten zurück. Glücklicherweise gibt es in vielen Fällen abweichende Lesarten, wobei derselbe Name einmal phonetisch (ganz oder teilweise) und einmal logografisch geschrieben wird.