7,000 Ans De Joints Indus Sumer Rome Babylon Assyria Ur Grec Minoan

7000 ans de phoques de Dominique Collon.

NOTE: Nous avons 75 000 livres dans notre bibliothèque, soit près de 10 000 titres différents. Il y a de fortes chances que nous ayons d'autres exemplaires de ce même titre dans des conditions variables, certaines moins chères, d'autres en meilleur état. Nous pouvons également avoir différentes éditions (certaines en livre de poche, d'autres à couverture rigide, souvent des éditions internationales). Si vous ne voyez pas ce que vous voulez, veuillez nous contacter et demander. Nous sommes heureux de vous envoyer un résumé des différentes conditions et prix que nous pouvons avoir pour le même titre.

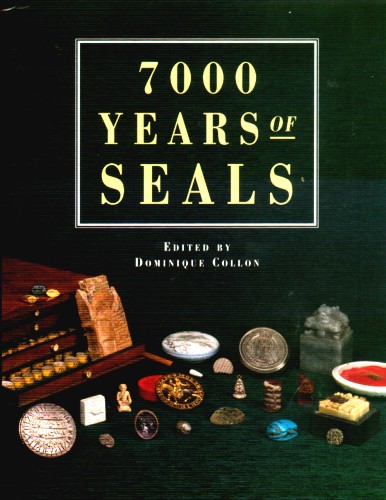

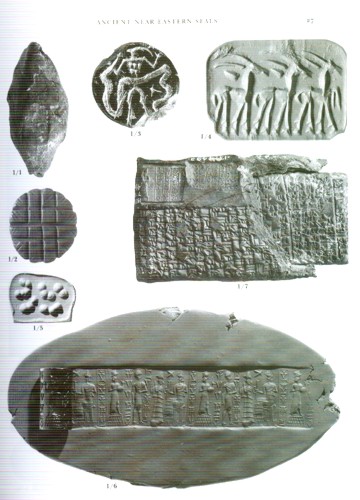

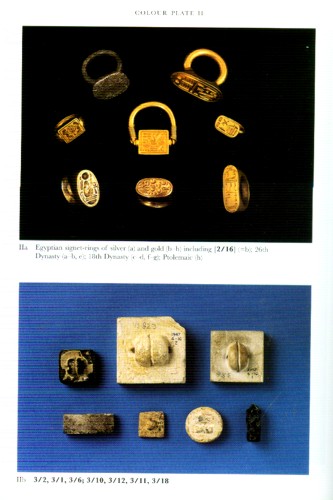

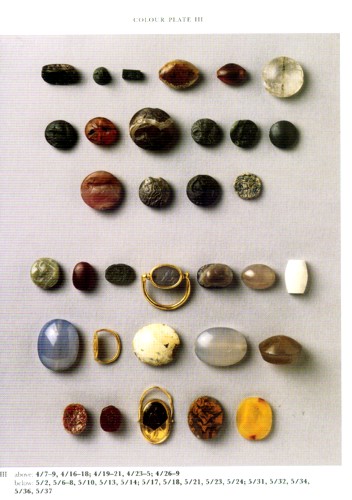

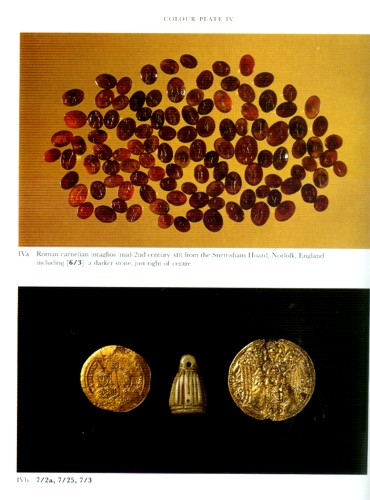

DESCRIPTION: Relié avec jaquette. Editeur : British Museum Press (1997). Pages : 208. Taille : 10x8 pouces, 2 livres. Les sceaux peuvent être des marques de prestige et de protection pour leurs propriétaires, et les sujets qu'ils représentent fournissent des informations aussi bien aux historiens de l'art qu'aux généalogistes. L'analyse de la pierre utilisée peut également fournir des indices sur les routes commerciales en activité à des périodes particulières. Ce livre rassemble les contributions de douze conférenciers éminents lors d'un séminaire international tenu au British Museum en 1992 ; le résultat est une étude complète des phoques et des pratiques de phoque dans le monde.

CONDITION: NOUVEAU. Couverture rigide neuve avec jaquette. British Museum Press (1997), 208 pages. Sans tache et vierge à tous égards. Les pages sont propres, nettes, non marquées, non mutilées, étroitement liées, non lues sans ambiguïté. Satisfaction garantie sans condition. En inventaire, prêt à livrer. Aucune déception, aucune excuse. EMBALLAGE TRÈS REMBOURRÉ ET SANS DOMMAGE #8574a.

VEUILLEZ VOIR LES DESCRIPTIONS ET LES IMAGES CI-DESSOUS POUR DES EXAMENS DÉTAILLÉS ET POUR LES PAGES DE PHOTOS DE L’INTÉRIEUR DU LIVRE.

VEUILLEZ CONSULTER LES AVIS DES ÉDITEURS, DES PROFESSIONNELS ET DES LECTEURS CI-DESSOUS.

AVIS DES ÉDITEURS:

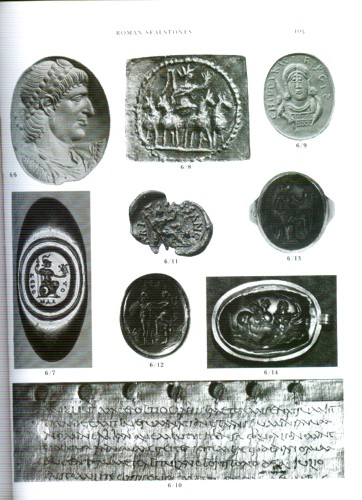

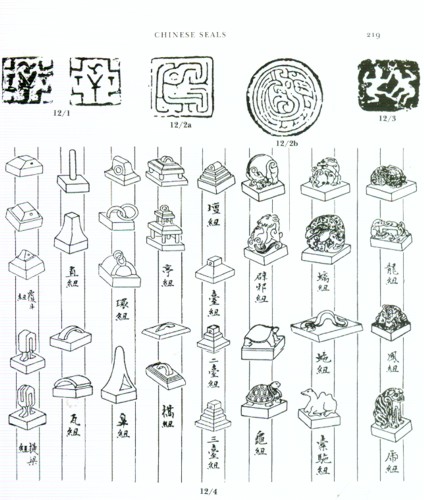

AVIS: Les sceaux étaient autrefois décrits comme des « dispositifs rendant l’honnêteté inutile ». En fait, leur objectif premier a probablement toujours été la sécurisation des biens, depuis les empreintes d'argile du cinquième millennium avant J.-C. jusqu'aux sceaux de plomb des douaniers actuels. Ils ont été utilisés pour sécuriser des bocaux, des paniers, des boîtes et des réserves et, depuis l'invention de l'écriture, ils ont scellé des listes de rationnement, des contrats, des traités, des lettres, des parchemins et des envois de marchandises échangées sur de grandes distances, fournissant souvent la preuve d'événements autrement insoupçonnés. contacts internationaux. Ils peuvent être imprimés sur de l'argile, de la cire ou du métal, ou encrés et estampés sur du papier, et ils ont été utilisés sur des poteries et des gravures à la fois comme décoration et pour identifier leurs créateurs.

La possession d'un sceau a souvent été une marque de prestige et de protection pour l'individu. Les sceaux peuvent être fabriqués à partir de matériaux précieux et constituent parfois des joyaux en eux-mêmes. Les dessins peuvent être habilement découpés, fournissant ainsi une preuve fascinante des techniques disponibles au moment de la fabrication. Les sujets représentés sur les sceaux se sont avérés une mine d'informations tant pour les historiens de l'art que pour les généalogistes, et l'analyse des pierres peut parfois fournir des indices sur les routes commerciales en activité à des périodes historiques particulières. Dans certaines cultures, les sceaux étaient utilisés comme amulettes dans les rituels en raison des propriétés magiques attribuées aux pierres.

Ce livre rassemble et illustre la contribution de treize conférenciers éminents lors d'un séminaire international tenu au British Museum en 1992. Le résultat est l’étude la plus complète jamais publiée sur les phoques et leurs pratiques dans le monde, de 5 000 avant JC à nos jours.

AVIS: Dominique Collon a récemment pris sa retraite en tant que conservateur au British Museum et est une autorité de premier plan en matière de sceaux-cylindres, ayant publié un certain nombre d'études scientifiques sur le sujet. Ses autres livres incluent Premières impressions : les sceaux cylindriques dans le Proche-Orient ancien, Objets ciblés : la reine de la nuit (BMP 2005), Art du Proche-Orient ancien et Interprétation du passé : les sceaux du Proche-Orient.

AVIS PROFESSIONNELS:

AVIS: Source de référence exceptionnelle ! Bien illustré. Ce livre rassemble les contributions de douze conférenciers éminents lors d'un séminaire international tenu au British Museum en 1992 ; le résultat est une étude complète des phoques et des pratiques de phoque dans le monde.

AVIS DES LECTEURS:

AVIS: Cinq stars . Le plus informatif. Tout bon

AVIS: La référence la meilleure et la plus complète concernant les sceaux anciens présents sous forme imprimée.

CONTEXTE SUPPLÉMENTAIRE:

VILLES IRANIENNES ANCIENNES: Même les archéologues locaux, qui disposent de voitures climatisées et de routes pavées, réfléchissent à deux fois avant de traverser le terrain accidenté de l'est de l'Iran. "C'est un endroit difficile", déclare Mehdi Mortazavi de l'Université du Sistan-Baloutchistan, à l'extrême est de l'Iran, près de la frontière afghane. Au centre de cette région se trouve le Dasht-e Lut, qui signifie en persan « Désert vide ». Ce paysage dangereux, long de 300 milles et large de 200 milles, est couvert de gouffres, de ravins abrupts et de dunes de sable, certains dépassant 1 000 pieds. Il a également la température de surface moyenne la plus chaude de tous les endroits sur Terre. Le territoire interdit dans et autour de ce désert semble être le dernier endroit où chercher des indices sur l'émergence des premières villes et États il y a 5 000 ans.

Pourtant, les archéologues découvrent un nombre impressionnant d'anciennes colonies sur les bords du Dasht-e Lut, remontant à la période où la civilisation urbaine émergeait en Égypte, en Irak et dans la vallée de l'Indus au Pakistan et en Inde. Dans les années 1960 et 1970, ils trouvèrent les grands centres de Shahr-i-Sokhta et Shahdad aux confins du désert et un autre, Tepe Yahya, loin au sud. Des enquêtes, des fouilles et des travaux de télédétection plus récents révèlent que tout l’est de l’Iran, depuis le golfe Persique au sud jusqu’à la limite nord du plateau iranien, était parsemé de centaines, voire de milliers de colonies, petites ou grandes. Des analyses détaillées en laboratoire des artefacts et des restes humains provenant de ces sites fournissent un aperçu intime de la vie d'un peuple entreprenant qui a contribué à créer le premier réseau commercial mondial au monde.

Loin de vivre dans un désert culturel, les Iraniens de l’Est de cette période ont construit de grandes villes avec des palais, utilisé l’un des premiers systèmes d’écriture et créé des industries sophistiquées du métal, de la poterie et du textile. Ils semblent également avoir partagé des idées à la fois administratives et religieuses car ils faisaient des affaires avec des pays lointains. "Ils reliaient les grands couloirs entre la Mésopotamie et l'Est", explique Maurizio Tosi, archéologue de l'Université de Bologne qui a effectué un travail de pionnier à Shahr-i-Sokhta. "Ils étaient le monde entre les deux."

En 2000 avant JC, ces colonies furent abandonnées. Les raisons de ce phénomène restent floues et sont à l'origine de nombreuses controverses universitaires, mais la vie urbaine n'est pas revenue dans l'est de l'Iran avant plus de 1 500 ans. L’existence même de cette civilisation a été oubliée depuis longtemps. Retrouver son passé n’a pas été facile. Certaines parties de la zone sont proches de la frontière afghane et sont depuis longtemps en proie à des passeurs armés. La révolution et la politique ont fréquemment interrompu les fouilles. Et l’immensité de la région et son climat rigoureux en font l’un des endroits au monde les plus difficiles pour mener des recherches archéologiques.

L'explorateur anglais itinérant Sir Aurel Stein, célèbre pour ses travaux archéologiques sur de vastes étendues d'Asie centrale et du Moyen-Orient, s'est infiltré en Perse à la fin de 1915 et a découvert les premiers indices des villes perdues de l'est de l'Iran. Stein a traversé ce qu'il a décrit comme « une grande étendue de désert de gravier et de sable » et a rencontré « les bandes de voleurs habituelles de l'autre côté de la frontière afghane, sans aucun incident passionnant ». Ce qui a enthousiasmé Stein, c'est la découverte de ce qu'il a appelé « le site préhistorique le plus surprenant » à la limite orientale du Dasht-e Lut. Les habitants l'appelaient Shahr-i-Sokhta (« Ville brûlée ») en raison des signes de destruction ancienne.

Ce n'est qu'un demi-siècle plus tard que Tosi et son équipe se frayèrent un chemin à travers l'épaisse croûte de sel et découvrirent une métropole rivalisant avec celles des premiers grands centres urbains de Mésopotamie et de l'Indus. Les données radiocarbones ont montré que le site a été fondé vers 3 200 avant JC, au moment même où les premières villes importantes de Mésopotamie étaient construites, et qu'il a prospéré pendant plus de mille ans. À son apogée, au milieu du troisième millennium avant JC, la ville s'étendait sur plus de 150 hectares et abritait peut-être plus de 20 000 habitants, peut-être aussi peuplée que les grandes villes d'Umma en Mésopotamie et de Mohenjo-Daro sur l'Indus. Un vaste lac peu profond et des puits fournissaient probablement l'eau nécessaire, permettant de cultiver des champs et de faire paître les animaux.

Construite en briques crues, la ville possédait un grand palais, des quartiers séparés pour la fabrication de poterie, la métallurgie et d'autres activités industrielles, ainsi que des zones distinctes pour la production de biens locaux. La plupart des résidents vivaient dans de modestes maisons d'une pièce, même si certains étaient des complexes plus grands de six à huit pièces. Les sacs de marchandises et les réserves étaient souvent « verrouillés » avec des sceaux, une procédure courante en Mésopotamie à l'époque.

Shahr-i-Sokhta a connu un essor à mesure que la demande de biens précieux parmi les élites de la région et d’ailleurs augmentait. Bien que située sur un terrain inhospitalier, la ville était proche de mines d’étain, de cuivre et de turquoise et se trouvait sur la route amenant le lapis-lazuli d’Afghanistan vers l’ouest. Les artisans travaillaient des coquillages du golfe Persique, de la cornaline d'Inde et des métaux locaux comme l'étain et le cuivre. Certains étaient transformés en produits finis et d’autres étaient exportés sous forme inachevée. Les blocs de lapis apportés des montagnes de l'Hindu Kush, par exemple, étaient coupés en morceaux plus petits et envoyés en Mésopotamie et aussi loin à l'ouest que la Syrie.

Des blocs de lapis bruts pesant plus de 100 livres au total ont été découverts dans les ruines du palais d'Ebla, près de la mer Méditerranée. L'archéologue Massimo Vidale de l'Université de Padoue affirme que les élites des villes de l'est de l'Iran comme Shahr-i-Sokhta n'étaient pas de simples esclaves des marchés mésopotamiens. Ils gardaient apparemment pour eux les lapis de la meilleure qualité et envoyaient vers l’ouest ce dont ils ne voulaient pas. Les perles de lapis trouvées dans les tombes royales d'Ur, par exemple, sont finement sculptées, mais généralement dans une pierre de mauvaise qualité par rapport à celles de Shahr-i-Sokhta. La poterie était produite à grande échelle. Près de 100 fours étaient regroupés dans une partie de la ville et les artisans possédaient également une industrie textile florissante. Des centaines de fuseaux et de peignes en bois ont été découverts, ainsi que des fragments textiles bien conservés faits de poils de chèvre et de laine qui présentent une grande variation dans leur tissage. Selon Irene Good, spécialiste des textiles anciens à l'Université d'Oxford, ce groupe de fragments textiles constitue l'un des plus importants au monde, compte tenu de leur grande antiquité et de l'éclairage qu'ils donnent sur une étape précoce de l'évolution de la production de laine. Les textiles représentaient un gros commerce au troisième millennium avant JC, selon les textes mésopotamiens, mais de véritables textiles de cette époque n'avaient jamais été trouvés auparavant.

Un drapeau en métal trouvé à Shahdad, l'un des premiers sites urbains de l'est de l'Iran, date d'environ 2400 avant JC. Le drapeau représente un homme et une femme se faisant face, l'un des thèmes récurrents dans l'art de la région à cette époque. Un pot en céramique ordinaire, découvert récemment à Shahdad, contient des résidus d'un cosmétique blanc dont la formule complexe témoigne d'une connaissance approfondie de la chimie parmi les anciens habitants de la ville. Les artefacts montrent également l'étendue des relations de Shahr-i-Sokhta. Certaines céramiques rouges et noires excavées partagent des caractéristiques avec celles trouvées dans les collines et les steppes du lointain Turkménistan au nord, tandis que d'autres ressemblent à des pots fabriqués au Pakistan à l'est, alors foyer de la civilisation de l'Indus.

L'équipe de Tosi a découvert une tablette d'argile écrite dans une écriture appelée proto-élamite, qui a émergé à la fin du quatrième millennium avant JC, juste après l'avènement du premier système d'écriture connu, le cunéiforme, qui a évolué en Mésopotamie. D'autres tablettes et sceaux portant des signes proto-élamites ont également été trouvés dans l'est de l'Iran, comme à Tepe Yahya. Cette écriture n'a été utilisée que pendant quelques siècles à partir d'environ 3 200 avant JC et pourrait avoir émergé à Suse, juste à l'est de la Mésopotamie. Mais au milieu du troisième millennium avant J.-C., il n’était plus utilisé. La plupart des tablettes de l'est de l'Iran enregistrent des transactions simples impliquant des moutons, des chèvres et des céréales et auraient pu être utilisées pour suivre les marchandises des grands ménages. Pendant que l'équipe de Tosi creusait à Shahr-i-Sokhta, l'archéologue iranien Ali Hakemi travaillait sur un autre site, Shahdad, du côté ouest du Dasht-e Lut. Cette colonie est apparue dès le cinquième millennium avant JC sur un delta aux confins du désert. Au début du troisième millennium avant JC, Shahdad commença à se développer rapidement à mesure que le commerce international avec la Mésopotamie se développait. Les fouilles des tombes ont révélé des artefacts spectaculaires au milieu de blocs de pierre autrefois peints de couleurs vives. Il s'agit notamment de plusieurs statues d'argile extraordinaires, presque grandeur nature, placées avec les morts. Les artisans de la ville travaillaient le lapis-lazuli, l'argent, le plomb, la turquoise et d'autres matériaux importés d'aussi loin que l'est de l'Afghanistan, ainsi que des coquillages du lointain golfe Persique et de l'océan Indien.

Les preuves montrent que l'ancienne Shahdad possédait à cette époque une importante industrie métallurgique. Lors d'une étude récente, une nouvelle génération d'archéologues a découvert une vaste colline de près de 300 pieds sur 300 pieds recouverte de scories provenant de la fonte du cuivre. Vidale dit que l'analyse du minerai de cuivre suggère que les forgerons étaient suffisamment avisés pour ajouter une petite quantité d'arsenic dans les dernières étapes du processus afin de renforcer le produit final. Les métallurgistes de Shahdad ont également créé des artefacts aussi remarquables qu'un drapeau en métal datant d'environ 2400 avant JC. Monté sur un poteau en cuivre surmonté d'un oiseau, peut-être un aigle, le drapeau carré représente deux personnages se faisant face sur un riche fond d'animaux, de plantes et de déesses. . Le drapeau n’a pas d’équivalent et son utilisation est inconnue.

Vidale a également trouvé des preuves d'une nature odorante. Lors d'une visite à Shahdad au printemps 2009, il a découvert un petit récipient en pierre posé sur le sol. Le récipient, qui semble dater de la fin du quatrième millennium avant JC, était fait de chlorite, une pierre tendre et sombre appréciée des anciens artisans du sud-est de l'Iran. En utilisant la diffraction des rayons X dans un laboratoire iranien, il a découvert du carbonate de plomb, utilisé comme cosmétique blanc, enfermé au fond du pot. Il a identifié des matières grasses probablement ajoutées comme liant, ainsi que des traces de coumarine, un composé chimique odorant présent dans les plantes et utilisé dans certains parfums. Une analyse plus approfondie a montré de petites traces de cuivre, probablement le résultat d'un utilisateur plongeant un petit applicateur métallique dans le récipient.

D’autres sites dans l’est de l’Iran font seulement maintenant l’objet d’investigations. Au cours des deux dernières années, les archéologues iraniens Hassan Fazeli Nashli et Hassain Ali Kavosh de l'Université de Téhéran ont creusé dans une petite colonie située à quelques kilomètres à l'est de Shahdad, appelée Tepe Graziani, du nom de l'archéologue italien qui a étudié le site pour la première fois. Ils tentent de comprendre le rôle des colonies extérieures de la ville en examinant cet ancien monticule de 30 pieds de haut, 525 pieds de large et 720 pieds de long. Les fouilleurs ont découvert une multitude d'artefacts, notamment une variété de petites sculptures représentant des figures humaines grossières, des taureaux à bosse et un chameau de Bactriane datant d'environ 2900 avant JC. Un miroir en bronze, des hameçons, des poignards et des épingles font partie des découvertes métalliques. Il existe également des peignes en bois qui ont survécu au climat aride. "Le site est petit mais très riche", explique Fazeli, ajoutant qu'il s'agissait peut-être d'un centre de production de banlieue prospère pour Shahdad.

Des sites tels que Shahdad et Shahr-i-Sokhta et leurs banlieues n’étaient pas de simples îlots de colonies dans ce qui autrement était un désert vide. Fazeli ajoute que quelque 900 sites de l'âge du bronze ont été découverts dans la plaine du Sistan, qui borde l'Afghanistan et le Pakistan. Mortazavi, quant à lui, examine la zone autour de la vallée de Bampur, à l'extrême sud-est de l'Iran. Cette zone constituait un couloir entre le plateau iranien et la vallée de l'Indus, ainsi qu'entre Shahr-i-Sokhta au nord et le golfe Persique au sud. Une étude réalisée en 2006 le long de la rivière Damin a identifié 19 sites de l'âge du bronze sur une superficie de moins de 20 miles carrés. Cette rivière disparaît périodiquement et les agriculteurs dépendent de canaux souterrains appelés qanats pour transporter l'eau.

Malgré l’absence de grands fleuves, les anciens Iraniens de l’Est étaient très avisés dans la gestion de leurs rares ressources en eau. À l'aide de données de télédétection par satellite, Vidale a découvert des vestiges de ce qui pourrait être d'anciens canaux ou qanats autour de Shahdad, mais des travaux supplémentaires sont nécessaires pour comprendre comment les habitants subvenaient à leurs besoins dans ce climat rigoureux il y a 5 000 ans, comme ils le font encore aujourd'hui. La grande colonie iranienne orientale de Tepe Yahya a fourni des preuves évidentes de la fabrication d'un type de pot en pierre noire destiné à l'exportation et découvert jusqu'en Mésopotamie.

Parallèlement, les archéologues espèrent également poursuivre bientôt les travaux commencés il y a dix ans à Konar Sandal, à 90 km au nord de Yahya, près de la ville moderne de Jiroft, dans le sud-est de l'Iran. L'archéologue basé en France Yusef Madjizadeh a passé six saisons à travailler sur le site, qui a révélé une grande ville centrée sur une haute citadelle avec des murs massifs au bord de la rivière Halil. Cette ville et les colonies voisines comme Yahya ont produit des récipients en pierre sombre habilement sculptés qui ont été trouvés dans les temples mésopotamiens. Vidale note que les poids de l'Indus, les sceaux et les perles de cornaline gravées trouvés à Konar Sandal démontrent également des liens avec cette civilisation.

Beaucoup de ces colonies ont été abandonnées dans la seconde moitié du troisième millennium avant JC et, en 2000 avant JC, la vie urbaine dynamique de l’est de l’Iran appartenait au passé. Barbara Helwig, de l'Institut archéologique allemand de Berlin, soupçonne qu'un changement radical dans la structure des échanges commerciaux a précipité ce déclin. Au lieu de se déplacer en caravanes à travers les déserts et les plateaux iraniens, les commerçants de l'Indus ont commencé à naviguer directement vers l'Arabie, puis vers la Mésopotamie, tandis qu'au nord, la puissance croissante de la civilisation Oxus dans l'actuel Turkménistan a peut-être affaibli davantage le rôle de villes telles que comme Shahdad. D’autres accusent le changement climatique. Les lagons, les marais et les cours d’eau sont peut-être asséchés, puisque même de petits changements dans les précipitations peuvent être à l’origine d’un phénomène d’assèchement. avoir un effet dramatique sur les sources d’eau de la région. Ici, il n’y a ni Nil, ni Tigre, ni Euphrate, ni Indus pour fournir bounty agricoles en cas de sécheresse, et même les systèmes d’approvisionnement en eau les plus sophistiqués peuvent être tombés en panne lors d’une période de sécheresse prolongée.

Il est également possible qu’un ralentissement économique international ait joué un rôle. La destruction de la ville mésopotamienne d'Ur vers 2000 avant JC et le déclin ultérieur des métropoles de l'Indus telles que Mohenjo-Daro auraient pu sonner le glas d'un peuple commerçant. Le marché des biens précieux comme le lapis s’est effondré. Il n’existe aucune preuve claire d’une guerre généralisée, bien que Shahr-i-Sokhta semble avoir été détruite par un incendie à plusieurs reprises. Mais une combinaison de sécheresse, de changements dans les routes commerciales et de difficultés économiques aurait pu conduire les gens à abandonner leurs villes pour revenir à une existence plus simple d'élevage et d'agriculture à petite échelle. Ce n’est qu’à la naissance de l’Empire perse, 1 500 ans plus tard, que les gens ont vécu à nouveau en grand nombre dans l’est de l’Iran, et ce n’est qu’à l’époque moderne que les villes ont à nouveau émergé. Cela signifie également que d'innombrables sites antiques attendent encore d'être explorés dans les plaines, dans les déserts et parmi les vallées rocheuses de la région.

BABYLONE : Babylone est la ville la plus célèbre de l'ancienne Mésopotamie dont les ruines se trouvent dans l'Irak actuel, à 94 kilomètres au sud-ouest de Bagdad. On pense que le nom dérive de bav-il ou bav-ilim qui, dans la langue akkadienne de l'époque, signifiait « Porte de Dieu » ou « Porte des Dieux » et « Babylone » venant du grec. La ville doit sa renommée (ou son infamie) aux nombreuses références que la Bible lui fait ; qui sont tous défavorables. Dans le livre de la Genèse, chapitre 11, Babylone est présentée dans l'histoire de la Tour de Babel et les Hébreux affirmaient que la ville devait son nom à la confusion qui s'ensuivit après que Dieu ait amené le peuple à commencer à parler dans des langues différentes afin de ne pas pouvoir pour achever leur grande tour vers les cieux (le mot hébreu bavel signifie « confusion »).

Babylone apparaît également en bonne place dans les livres bibliques de Daniel, Jérémie et Isaïe, entre autres, et notamment dans le Livre de l'Apocalypse. Ce sont ces références bibliques qui ont suscité l'intérêt pour l'archéologie mésopotamienne et pour l'expédition de l'archéologue allemand Robert Koldewey qui a fouillé pour la première fois les ruines de Babylone en 1899 après JC. Outre la réputation pécheresse que lui donne la Bible, la ville est connue pour ses murs impressionnants et ses bâtiments, sa réputation de grand siège d'apprentissage et de culture, la formation d'un code de loi antérieur à la loi mosaïque, et pour les jardins suspendus de Babylone qui étaient des terrasses artificielles de flore et de faune, arrosées par des machines, qui ont été citées par Hérodote comme l'une des sept merveilles du monde.

Babylone a été fondée à un moment donné avant le règne de Sargon d'Akkad (également connu sous le nom de Sargon le Grand) qui a régné de 2334 à 2279 avant JC et prétendait avoir construit des temples à Babylone (d'autres sources anciennes semblent indiquer que Sargon lui-même a fondé la ville). ). À cette époque, Babylone semble avoir été une ville mineure ou peut-être une grande ville portuaire sur l’Euphrate, à l’endroit où il coule le plus près du Tigre. Le rôle initial joué par la ville dans le monde antique est perdu pour les érudits modernes, car le niveau de l'eau dans la région a augmenté régulièrement au fil des siècles et les ruines de la vieille Babylone sont devenues inaccessibles.

Les ruines fouillées par Koldewey et visibles aujourd'hui ne datent que de plus de mille ans après la fondation de la ville. L'historien Paul Kriwaczek, parmi d'autres chercheurs, affirme qu'elle a été créée par les Amoréens après l'effondrement de la troisième dynastie d'Ur. Cette information, ainsi que toute autre information relative à l'ancienne Babylone, nous parvient aujourd'hui grâce à des artefacts qui ont été emportés hors de la ville après l'invasion perse ou à ceux qui ont été créés ailleurs. L’histoire connue de Babylone commence donc avec son roi le plus célèbre : Hammourabi (1792-1750 avant JC). Cet obscur prince amoréen monta sur le trône après l'abdication de son père, le roi Sin-Muballit, et transforma assez rapidement la ville en l'une des plus puissantes et des plus influentes de toute la Mésopotamie.

Les codes de lois d'Hammourabi sont bien connus mais ne constituent qu'un exemple des politiques qu'il a mises en œuvre pour maintenir la paix et encourager la prospérité. Il agrandit et rehaussa les murs de la ville, s'engagea dans de grands travaux publics comprenant de somptueux temples et canaux, et fit de la diplomatie une partie intégrante de son administration. Il réussit si bien dans la diplomatie que dans la guerre qu'en 1755 avant JC, il avait uni toute la Mésopotamie sous la domination de Babylone qui, à cette époque, était la plus grande ville du monde, et nomma son royaume Babylonie.

Après la mort d'Hammourabi, son empire s'effondra et la Babylonie diminua en taille et en étendue jusqu'à ce que Babylone soit facilement pillée par les Hittites en 1595 avant JC. Les Kassites suivirent les Hittites et renommèrent la ville Karanduniash. La signification de ce nom n'est pas claire. Les Assyriens suivirent alors les Kassites en dominant la région et, sous le règne du souverain assyrien Sennachérib (règne de 705 à 681 av. J.-C.), Babylone se révolta. Sennachérib fit saccager la ville, la raser et disperser les ruines pour servir de leçon aux autres. Ses mesures extrêmes furent considérées comme impies par le peuple en général et par la cour de Sennachérib en particulier et il fut peu après assassiné par ses fils.

Son successeur, Esarhaddon, reconstruisit Babylone et lui rendit son ancienne gloire. La ville s'est ensuite révoltée contre Assurbanipal de Ninive qui a assiégé et vaincu la ville mais ne l'a pas endommagée dans une grande mesure et, en fait, a personnellement purifié Babylone des mauvais esprits qui auraient causé les troubles. La réputation de la ville en tant que centre d’apprentissage et de culture était déjà bien établie à cette époque. Après la chute de l’Empire assyrien, un Chaldéen nommé Nabopolassar prit le trône de Babylone et, grâce à des alliances prudentes, créa l’Empire néo-babylonien. Son fils, Nabuchodonosor II (604-561 av. J.-C.), rénova la ville pour qu'elle couvre 900 hectares (2 200 acres) de terres et abrite certaines des structures les plus belles et les plus impressionnantes de toute la Mésopotamie.

Tous les écrivains anciens qui font mention de la ville de Babylone, à l’exception de ceux qui sont responsables des histoires de la Bible, le font avec un ton de respect et de respect. Hérodote, par exemple, écrit : « La ville s'élève sur une vaste plaine et forme un carré exact, long de cent vingt stades dans chaque sens, de sorte que le tour entier compte quatre cent quatre-vingts stades. Malgré sa taille, aucune autre ville ne s'en rapproche en termes de magnificence. Il est entouré, en premier lieu, d'un fossé large et profond, rempli d'eau, derrière lequel s'élève un mur de cinquante coudées royales de largeur et deux cents de hauteur. ville (et n'a peut-être jamais visité les lieux lui-même), sa description fait écho à l'admiration d'autres écrivains de l'époque qui ont décrit la magnificence de Babylone, et en particulier les grandes murailles, comme une merveille du monde. C'est sous le règne de Nabuchodonosor II que les jardins suspendus de Babylone auraient été construits et que la célèbre porte d'Ishtar aurait été construite. Les jardins suspendus sont décrits de la manière la plus explicite dans un passage de Diodorus Siculus (90-30 avant JC) dans son ouvrage Bibliotheca Historica Livre II.10 :

"Il y avait aussi, à cause de l'Acropole, le Jardin Suspendu, comme on l'appelle, qui fut construit, non pas par Sémiramis, mais par un roi syrien ultérieur pour plaire à l'une de ses concubines ; car elle, dit-on, étant Perse de race. et aspirant aux prairies de ses montagnes, demanda au roi d'imiter, par l'artifice d'un jardin planté, le paysage distinctif de la Perse. Le parc s'étendait sur quatre pléthres de chaque côté, et comme l'approche du jardin était en pente comme une colline et que les différentes parties de la structure s'élevaient les unes des autres, étage sur étage, l'apparence de l'ensemble ressemblait à celle d'un théâtre.

"Quand les terrasses ascendantes avaient été construites, on avait construit au-dessous d'elles des galeries qui supportaient tout le poids du jardin planté et s'élevaient peu à peu les unes au-dessus des autres le long de l'approche ; et la galerie la plus élevée, haute de cinquante coudées, portait la surface la plus élevée du parc, qui a été mise au niveau du mur d'enceinte des créneaux de la ville. De plus, les murs, qui avaient été construits à grands frais, avaient vingt-deux pieds d'épaisseur, tandis que le passage entre chacun des deux murs avait dix pieds de large. Les toits des galeries étaient recouverts de poutres de pierre de seize pieds de longueur, chevauchement compris, et de quatre pieds de largeur.

"Le toit au-dessus de ces poutres avait d'abord une couche de roseaux posée en grande quantité de bitume, sur ces deux rangées de briques cuites liées par du ciment, et comme troisième couche une couverture de plomb, afin que l'humidité du sol puisse ne pénètre pas en dessous. Sur tout cela encore, la terre avait été entassée à une profondeur suffisante pour les racines des plus grands arbres ; et le terrain, qui était nivelé, était densément planté d'arbres de toutes espèces qui, par leur grande taille ou tout autre charme, pouvaient faire plaisir au spectateur.

« Et comme les galeries, chacune dépassant les autres, recevaient toutes la lumière, elles contenaient de nombreux logements royaux de toutes sortes ; et il y avait une galerie qui contenait des ouvertures menant de la surface la plus élevée et des machines pour alimenter le jardin en eau, les machines élevant l'eau du fleuve était en grande abondance, bien que personne à l'extérieur ne pût voir cela se faire. Or, ce parc, comme je l'ai dit, était une construction postérieure. »

Cette partie de l'œuvre de Diodore concerne la reine semi-mythique Sémiramis (très probablement basée sur la véritable reine assyrienne Sammu-Ramat qui régna de 811 à 806 avant JC). Sa référence à « un roi syrien ultérieur » suit la tendance d'Hérodote à désigner la Mésopotamie comme « l'Assyrie ». Des études récentes sur le sujet soutiennent que les jardins suspendus n'ont jamais été situés à Babylone, mais plutôt la création de Sennachérib dans sa capitale de Ninive. L'historien Christopher Scarre écrit :

"Le palais de Sennachérib [à Ninive] possédait tous les équipements habituels d'une grande résidence assyrienne : des figures de gardiens colossales et des reliefs en pierre sculptés de manière impressionnante (plus de 2 000 dalles sculptées dans 71 pièces). Ses jardins étaient eux aussi exceptionnels." Des recherches récentes menées par l'assyriologue britannique Stephanie Dalley ont suggéré qu'il s'agissait des célèbres jardins suspendus, l'une des sept merveilles du monde antique. Des écrivains ultérieurs ont placé les jardins suspendus à Babylone, mais des recherches approfondies n'ont permis d'en trouver aucune trace. Le fier récit de Sennachérib sur les jardins du palais qu'il a créés à Ninive correspond à celui des jardins suspendus dans plusieurs détails significatifs.

Cette période au cours de laquelle les jardins suspendus auraient été construits était également l’époque de l’exil babylonien des Juifs et la période pendant laquelle le Talmud babylonien a été rédigé. Le fleuve Euphrate divisait la ville en deux entre une « vieille » et une « nouvelle » ville avec le temple de Marduk et la grande ziggourat imposante au centre. Les rues et les avenues ont été élargies pour mieux accueillir la procession annuelle de la statue du grand dieu Marduk lors du voyage depuis son temple natal dans la ville jusqu'au temple du festival du Nouvel An, à l'extérieur de la porte d'Ishtar.

L'Empire néo-babylonien s'est poursuivi après la mort de Nabuchodonosor II et Babylone a continué à jouer un rôle important dans la région sous le règne de Nabonide et de son successeur Belshazzar (présenté dans le livre biblique de Daniel). En 539 avant JC, l'empire tomba aux mains des Perses sous Cyrus le Grand lors de la bataille d'Opis. Les murs de Babylone étaient imprenables et les Perses ont donc intelligemment conçu un plan par lequel ils ont détourné le cours de l'Euphrate afin qu'il tombe à une profondeur gérable. Tandis que les habitants de la ville étaient distraits par l’une de leurs grandes fêtes religieuses, l’armée perse traversa le fleuve et marcha sous les murs de Babylone sans se faire remarquer.

On prétendait que la ville avait été prise sans combat, bien que les documents de l'époque indiquent que des réparations devaient être apportées aux murs et à certaines parties de la ville et donc peut-être que l'action n'a pas été aussi facile que le prétend le récit persan. Sous la domination perse, Babylone prospéra en tant que centre d’art et d’éducation. Cyrus et ses successeurs tenaient la ville en grande estime et en faisaient la capitale administrative de leur empire (même si à un moment donné l'empereur perse Xerxès se sentit obligé d'assiéger la ville après une autre révolte).

Les mathématiques, la cosmologie et l'astronomie babyloniennes étaient très respectées et on pense que Thalès de Milet (connu comme le premier philosophe occidental) y a peut-être étudié et que Pythagore a développé son célèbre théorème mathématique basé sur un modèle babylonien. Lorsque, après deux cents ans, l'Empire perse tomba aux mains d'Alexandre le Grand en 331 avant JC, celui-ci accorda également un grand respect à la ville, ordonnant à ses hommes de ne pas endommager les bâtiments ni de molester les habitants.

L'historien Stephen Bertman écrit : « Avant sa mort, Alexandre le Grand ordonna de démolir la superstructure de la ziggourat de Babylone afin qu'elle puisse être reconstruite avec plus de splendeur. Mais il n’a jamais vécu pour mener à bien son projet. Au fil des siècles, ses briques éparses ont été cannibalisées par les paysans pour réaliser des rêves plus humbles. Tout ce qui reste de la légendaire Tour de Babel est le lit d’un étang marécageux. Après la mort d'Alexandre à Babylone, ses successeurs (connus sous le nom de « Les Diadoques », mot grec signifiant « successeurs ») se sont battus pour son empire en général et pour la ville en particulier, au point que les habitants ont fui pour leur sécurité (ou, selon un rapport ancien, ont été relocalisés). Au moment où l'Empire parthe dirigeait la région en 141 avant JC, Babylone était déserte et oubliée. La ville tomba progressivement en ruine et, même lors d'un bref renouveau sous les Perses sassanides, ne revint jamais à son ancienne grandeur.

Lors de la conquête musulmane du pays en 650 après JC, tout ce qui restait de Babylone fut balayé et, avec le temps, fut enseveli sous le sable. Aux XVIIe et XVIIIe siècles après JC, les voyageurs européens ont commencé à explorer la région et à rentrer chez eux avec divers artefacts. Ces blocs et statues cunéiformes ont suscité un intérêt accru pour la région et, au XIXe siècle après JC, l'intérêt pour l'archéologie biblique a attiré des hommes comme Robert Koldewey qui a découvert les ruines de l'ancienne grande ville de la Porte des Dieux. [Encyclopédie de l'histoire ancienne].

AVIS: Babylone était un royaume clé de l'ancienne Mésopotamie du XVIIIe au VIe siècle avant JC. La ville a été construite sur le fleuve Euphrate et divisée en parties égales le long de ses rives gauche et droite, avec des remblais abrupts pour contenir les crues saisonnières du fleuve. Babylone était à l'origine une petite ville akkadienne datant de la période de l'empire akkadien vers 2300 avant JC. La ville est devenue une partie d'une petite cité-état indépendante avec la montée de la première dynastie babylonienne amoréenne au XIXe siècle avant JC.

Après que le roi amoréen Hammurabi ait créé un empire éphémère au 18ème siècle avant JC, il a fait de Babylone une ville majeure et s'est déclaré roi, et le sud de la Mésopotamie est devenu connu sous le nom de Babylonie et Babylone a éclipsé Nippour en tant que ville sainte. L'empire déclina sous le fils de Hammurabi, Samsu-iluna, et Babylone passa de longues périodes sous la domination assyrienne, kassite et élamite. Après avoir été détruite puis reconstruite par les Assyriens, Babylone devint la capitale de l'éphémère empire néo-babylonien de 609 à 539 av.

Les jardins suspendus de Babylone étaient l’une des sept merveilles du monde antique, bien qu’un certain nombre d’érudits pensent qu’ils se trouvaient en réalité dans la capitale assyrienne de Ninive. Après la chute de l’empire néo-babylonien, la ville passa sous la domination des empires achéménide, séleucide, parthe, romain et sassanide. On a estimé que Babylone était la plus grande ville du monde entre 1770 et 1670 avant JC, et encore entre 612 et 320 avant JC. Elle fut peut-être la première ville à atteindre une population supérieure à 200 000 habitants. Les estimations de l'étendue maximale de sa superficie varient de 890 à 900 hectares (2 200 acres).

Les vestiges de la ville se trouvent aujourd'hui à Hillah, dans le gouvernorat de Babil, en Irak, à environ 85 kilomètres (53 miles) au sud de Bagdad, et comprennent un vaste tell de bâtiments en briques crues brisés et de débris. Les principales sources d'information sur Babylone — fouilles du site lui-même, références dans des textes cunéiformes trouvés ailleurs en Mésopotamie, références dans la Bible, descriptions dans les écrits classiques (notamment par Hérodote) et descriptions de seconde main (citant les travaux de Ctésias et Bérose) - présentent une image incomplète et parfois contradictoire de la ville antique, même à son apogée au VIe siècle avant JC.

Le nom anglais « Babylon » vient du grec « Babylon », une translittération de l'akkadien Babilim. Le nom babylonien au début du IIe millennium avant JC était Babilli ou Babilla, longtemps pensé pour signifier « porte de Dieu » (Bab-Ili). Dans la Bible, le nom apparaît comme Babel, interprété dans le livre de la Genèse des Écritures hébraïques comme signifiant « confusion », à partir du verbe bilbél. Dans certaines situations, les documents anciens utilisent Babylone comme nom pour d'autres villes, y compris des villes comme Borsippa dans la sphère d'influence de Babylone et Ninive pendant une courte période après le sac assyrien de Babylone.

Le site actuel de l’ancienne Babylone se compose d’un certain nombre de monticules couvrant une superficie d’environ 2 kilomètres sur 1 (1,24 × 0,62 miles) le long de l’Euphrate à l’ouest. À l'origine, la rivière traversait grossièrement la ville en deux, mais son cours s'est depuis modifié de sorte que la plupart des vestiges de l'ancienne partie ouest de la ville sont désormais inondés. Certaines parties des remparts de la ville à l'ouest de la rivière subsistent également. Seule une petite partie de la ville antique (3 % de la superficie à l’intérieur des murs intérieurs ; 1,5 % de la superficie à l’intérieur des murs extérieurs ; 0,05 % à la profondeur de la Moyenne et de la Vieille Babylone) a été fouillée.

Les vestiges connus comprennent : Kasr - également appelé palais ou château, c'est l'emplacement de la ziggourat néo-babylonienne Etemenanki et se trouve au centre du site. Amran Ibn Ali ; le plus haut des monticules à 25 mètres, au sud. C'est le site d'Esagila, un temple de Marduk qui contenait également des sanctuaires dédiés à Ea et Nabu. Homère ; un monticule de couleur rougeâtre du côté ouest. La plupart des vestiges hellénistiques se trouvent ici. Bébé ; un monticule d'environ 22 mètres de haut à l'extrémité nord du site. Ses briques font l'objet de pillages depuis l'Antiquité. Elle abritait un palais construit par Nabuchodonosor.

Les archéologues ont récupéré peu d'artefacts antérieurs à la période néo-babylonienne. La nappe phréatique de la région a considérablement augmenté au fil des siècles et les artefacts datant d'avant l'Empire néo-babylonien ne sont pas disponibles selon les méthodes archéologiques standard actuelles. De plus, les Néo-Babyloniens ont mené d’importants projets de reconstruction dans la ville, qui ont détruit ou obscurci une grande partie des archives antérieures. Babylone a été pillée à plusieurs reprises après s'être révoltée contre la domination étrangère.

Cela s'est notamment produit au deuxième millennium aux mains des Hittites et des Élamites, puis par l'empire néo-assyrien et l'empire achéménide au premier millennium . Une grande partie de la moitié ouest de la ville se trouve désormais sous la rivière et d'autres parties du site ont été exploitées pour des matériaux de construction commerciaux. Seule l’expédition Koldewey a récupéré des artefacts de la période babylonienne ancienne. Celles-ci comprenaient 967 tablettes d'argile, conservées dans des maisons privées, contenant de la littérature sumérienne et des documents lexicaux. Les anciennes colonies voisines sont Kish, Borsippa, Dilbat et Kutha. Marad et Sippar se trouvaient à 60 kilomètres dans les deux sens le long de l'Euphrate.

Les connaissances historiques sur la Babylone primitive doivent être reconstituées à partir de vestiges épigraphiques trouvés ailleurs, comme à Uruk, Nippur et Haradum. Des informations sur la ville néo-babylonienne sont disponibles à partir de fouilles archéologiques et de sources classiques. Babylone a été décrite, peut-être même visitée, par un certain nombre d'historiens classiques, dont Ctésias, Hérodote, Quintus Curtius Rufus, Strabon et Cleitarchus. Ces rapports sont d’une précision variable et une partie de leur contenu était politiquement motivée, mais ils fournissent néanmoins des informations utiles.

Des références à la ville de Babylone peuvent être trouvées dans la littérature akkadienne et sumérienne de la fin du troisième millennium avant JC. L'une des plus anciennes est une tablette décrivant le roi akkadien Šar-kali-šarri posant les fondations à Babylone de nouveaux temples pour Annūnı̄tum et Ilaba. Babylone apparaît également dans les registres administratifs de la troisième dynastie d'Ur, qui collectait les paiements d'impôts en nature et nommait un ensi comme gouverneur local. La soi-disant Chronique de Weidner déclare que Sargon d'Akkad (vers 23e siècle avant JC dans la courte chronologie) avait construit Babylone « devant Akkad ». Une chronique ultérieure déclare que Sargon « a déterré la terre de la fosse de Babylone et a fait une contrepartie de Babylone à côté d'Akkad ».

Van de Mieroop a suggéré que ces sources pourraient faire référence au roi assyrien Sargon II de l'Empire néo-assyrien, bien plus tardif, plutôt qu'à Sargon d'Akkad. Le livre de la Genèse, chapitre 10, affirme que le roi Nimrod a fondé Babel, Uruk et Akkad. Ctésias, cité par Diodorus Siculus et dans Chronographia de George Syncellus, prétendait avoir accès à des manuscrits des archives babyloniennes, qui datent la fondation de Babylone à 2286 avant JC, sous le règne de son premier roi, Bélus. Un chiffre similaire se trouve dans les écrits de Bérose, qui, selon Pline, a déclaré que les observations astronomiques ont commencé à Babylone 490 ans avant l'ère grecque de Phoronée, indiquant 2243 avant JC.

Stéphane de Byzance a écrit que Babylone a été construite 1002 ans avant la date donnée par Hellanicus de Lesbos pour le siège de Troie (1229 avant JC), ce qui daterait la fondation de Babylone à 2231 avant JC. Toutes ces dates placent la fondation de Babylone au 23ème siècle avant JC ; cependant, les enregistrements cunéiformes ne correspondent pas à ces récits classiques (post-cunéiformes). On sait que vers le 19ème siècle avant JC, une grande partie du sud de la Mésopotamie était occupée par des Amoréens, des tribus nomades du nord du Levant qui parlaient le sémitique du nord-ouest, contrairement aux Akkadiens indigènes du sud de la Mésopotamie et de l'Assyrie, qui parlaient le sémitique oriental.

Au début, les Amoréens ne pratiquaient pas l'agriculture comme les Mésopotamiens plus avancés, préférant un mode de vie semi-nomade, élevant des moutons. Au fil du temps, les marchands de céréales amoréens ont pris de l'importance et ont établi leurs propres dynasties indépendantes dans plusieurs cités-États du sud de la Mésopotamie, notamment Isin, Larsa, Eshnunna, Lagash, et plus tard, fondant Babylone en tant qu'État. Selon une liste de dates babyloniennes, le règne des Amorites à Babylone a commencé (vers 19e ou 18e siècle avant JC) avec un chef nommé Sumu-abum, qui a déclaré son indépendance de la cité-état voisine de Kazallu.

Sumu-la-El, dont les dates peuvent coïncider avec celles de Sumu-abum, est généralement cité comme l'ancêtre de la première dynastie babylonienne. On attribue à tous deux la construction des murs de Babylone. Quoi qu'il en soit, les documents décrivent les succès militaires de Sumu-la-El, établissant une sphère d'influence régionale pour Babylone. Babylone était initialement une cité-État mineure et contrôlait peu de territoire environnant ; ses quatre premiers dirigeants amoréens ne prirent pas le titre de roi. Les États plus anciens et plus puissants d'Assyrie, d'Elam, d'Isin et de Larsa ont éclipsé Babylone jusqu'à ce qu'elle devienne la capitale de l'empire éphémère d'Hammourabi environ un siècle plus tard.

Hammurabi (règne de 1792 à 1750 avant JC) est célèbre pour avoir codifié les lois de Babylonie dans le Code d'Hammourabi. Il a conquis toutes les villes et cités-États du sud de la Mésopotamie, notamment Isin, Larsa, Ur, Uruk, Nippur, Lagash, Eridu, Kish, Adab, Eshnunna, Akshak, Akkad, Shuruppak, Bad-tibira, Sippar et Girsu, les fusionnant. en un seul royaume, gouverné depuis Babylone. Hammurabi envahit et conquit également l'Elam à l'est, ainsi que les royaumes de Mari et d'Ebla au nord-ouest.

Après une longue lutte avec le puissant roi assyrien Ishme-Dagan de l'ancien empire assyrien, il força son successeur à lui rendre hommage à la fin de son règne, étendant ainsi la puissance babylonienne aux colonies assyriennes hattiennes et hourrites en Asie Mineure. Après le règne d'Hammourabi, l'ensemble du sud de la Mésopotamie fut connu sous le nom de Babylonie, alors que le nord s'était déjà fusionné des siècles auparavant avec l'Assyrie. À partir de cette époque, Babylone supplanta Nippur et Eridu comme principaux centres religieux du sud de la Mésopotamie.

L'empire d'Hammourabi fut déstabilisé après sa mort. Les Assyriens ont vaincu et chassé les Babyloniens et les Amoréens. L'extrême sud de la Mésopotamie s'est détachée, formant la dynastie native des Sealand, et les Élamites se sont approprié le territoire de l'est de la Mésopotamie. La dynastie amoréenne resta au pouvoir à Babylone, qui redevint une petite cité-État. Les textes de l'ancienne Babylone incluent souvent des références à Shamash, le dieu solaire de Sippar, traité comme une divinité suprême, et à Marduk, considéré comme son fils. Marduk fut ensuite élevé à un statut plus élevé et Shamash abaissé, reflétant peut-être la puissance politique croissante de Babylone.

En 1595 avant JC, la ville fut renversée par l’empire hittite d’Asie Mineure. Par la suite, les Kassites des monts Zagros, au nord-ouest de l'Iran antique, ont capturé Babylone, inaugurant une dynastie qui a duré 435 ans, jusqu'en 1160 avant JC. La ville a été rebaptisée Karanduniash pendant cette période. Kassite Babylone est finalement devenue soumise à l'Empire assyrien moyen (1365-1053 av. J.-C.) au nord, et à l'Elam à l'est, les deux puissances se disputant le contrôle de la ville. Le roi assyrien Tukulti-Ninurta Ier monta sur le trône de Babylone en 1235 avant JC.

En 1155 avant JC, après des attaques continues et l'annexion de territoires par les Assyriens et les Élamites, les Kassites furent déposés à Babylone. Une dynastie akkadienne mésopotamienne du sud régna alors pour la première fois. Cependant, Babylone restait faible et soumise à la domination de l’Assyrie. Ses rois indigènes inefficaces furent incapables d'empêcher de nouvelles vagues de colons étrangers sémitiques occidentaux venus des déserts du Levant, y compris les Araméens et les Sutéens au 11ème siècle avant JC, et enfin les Chaldéens au 9ème siècle avant JC, entrant et s'appropriant les zones de Babylonie pour leur propre usage. eux-mêmes. Les Araméens ont brièvement régné sur Babylone à la fin du XIe siècle avant JC.

Pendant le règne de l'Empire néo-assyrien (911-609 avant JC), la Babylonie était sous domination assyrienne constante ou sous contrôle direct. Sous le règne de Sennachérib d'Assyrie, la Babylonie était dans un état constant de révolte, dirigée par un chef nommé Merodach-Baladan, en alliance avec les Élamites, et réprimée seulement par la destruction complète de la ville de Babylone. En 689 avant JC, ses murs, temples et palais furent rasés et les décombres furent jetés dans l’Arakhtu, la mer bordant au sud l’ancienne Babylone. La destruction du centre religieux en a choqué beaucoup, et le meurtre ultérieur de Sennachérib par deux de ses propres fils alors qu'il priait le dieu Nisroch a été considéré comme un acte d'expiation.

En conséquence, son successeur Esarhaddon s'empressa de reconstruire la vieille ville et d'en faire sa résidence pendant une partie de l'année. Après sa mort, la Babylonie fut gouvernée par son fils aîné, le prince assyrien Shamash-shum-ukin, qui finit par déclencher une guerre civile en 652 avant JC contre son propre frère, Assurbanipal, qui régnait à Ninive. Shamash-shum-ukin a obtenu l'aide d'autres peuples soumis à l'Assyrie, notamment les Élams, les Perses, les Chaldéens et les Sutéens du sud de la Mésopotamie, ainsi que les Cananéens et les Arabes habitant les déserts au sud de la Mésopotamie. Une fois de plus, Babylone fut assiégée par les Assyriens, affamée et ses alliés furent vaincus.

Ashurbanipal a célébré un "service de réconciliation", mais n'a pas osé "prendre la main" de Bel. Un gouverneur assyrien nommé Kandalanu fut nommé dirigeant de la ville. Assurbanipal a rassemblé des textes de Babylone pour les inclure dans sa vaste bibliothèque de Ninive. Après la mort d'Assurbanipal, l'empire assyrien fut déstabilisé en raison d'une série de guerres civiles internes tout au long des règnes des rois assyriens Ashur-etil-ilani, Sin-shumu-lishir et Sinsharishkun. Finalement, Babylone, comme beaucoup d’autres régions du Proche-Orient, profita de l’anarchie en Assyrie pour se libérer de la domination assyrienne.

Lors du renversement ultérieur de l’Empire assyrien par une alliance de peuples, les Babyloniens virent un autre exemple de vengeance divine. Sous Nabopolassar, un chef chaldéen jusqu'alors inconnu, Babylone échappa à la domination assyrienne et, dans une alliance avec Cyaxares, roi des Mèdes et des Perses ainsi que des Scythes et des Cimmériens, détruisit finalement l'empire assyrien entre 612 avant JC et 605 avant JC. Babylone devint ainsi la capitale. de l’Empire néo-babylonien (appelé parfois et peut-être à tort l’Empire chaldéen). Avec la récupération de l'indépendance babylonienne, une new era d'activité architecturale s'ensuit, en particulier sous le règne de son fils Nabuchodonosor II (604-561 avant JC).

Nabuchodonosor ordonna la reconstruction complète du territoire impérial, y compris la ziggourat d'Etemenanki, et la construction de la porte d'Ishtar, la plus importante des huit portes autour de Babylone. Une reconstruction de la porte d'Ishtar se trouve au musée de Pergame à Berlin. On attribue également à Nabuchodonosor la construction des jardins suspendus de Babylone, l'une des sept merveilles du monde antique, qui auraient été construits pour son épouse Amyitis, nostalgique du pays. La question de savoir si les jardins ont réellement existé est un sujet de controverse. L'archéologue allemand Robert Koldewey a émis l'hypothèse qu'il avait découvert ses fondations, mais de nombreux historiens ne sont pas d'accord sur l'emplacement.

Stephanie Dalley a soutenu que les jardins suspendus étaient en réalité situés dans la capitale assyrienne, Ninive. Nabuchodonosor est également notoirement associé à l'exil babylonien des Juifs, résultat d'une technique impériale de pacification, également utilisée par les Assyriens, dans laquelle les groupes ethniques des zones conquises étaient déportés en masse vers la capitale. La domination chaldéenne sur Babylone ne dura pas longtemps ; il n'est pas clair si Neriglissar et Labashi-Marduk étaient des Chaldéens ou des Babyloniens indigènes, et le dernier dirigeant Nabonide (556-539 avant JC) et son fils co-régent Belshazzar étaient des Assyriens de Harran.

En 539 avant JC, l'empire néo-babylonien tomba aux mains de Cyrus le Grand, roi de Perse, lors d'un engagement militaire connu sous le nom de bataille d'Opis. Les murs de Babylone étaient considérés comme impénétrables. La seule façon d’accéder à la ville était de passer par l’une de ses nombreuses portes ou par l’Euphrate. Des grilles métalliques ont été installées sous l’eau, permettant à la rivière de traverser les murs de la ville tout en empêchant toute intrusion. Les Perses élaborèrent un plan pour entrer dans la ville par le fleuve. Lors d'une fête nationale babylonienne, les troupes de Cyrus détournèrent le fleuve Euphrate en amont, permettant aux soldats de Cyrus d'entrer dans la ville par les eaux abaissées.

L'armée perse a conquis les zones périphériques de la ville alors que la majorité des Babyloniens du centre-ville ignoraient la brèche. Le récit a été élaboré par Hérodote et est également mentionné dans certaines parties de la Bible hébraïque. Hérodote a également décrit un fossé, un mur extrêmement haut et large cimenté de bitume et surmonté de bâtiments, ainsi qu'une centaine de portes menant à la ville. Il écrit également que les Babyloniens portent des turbans, se parfument et enterrent leurs morts dans du miel, qu'ils pratiquent une prostitution rituelle et que trois tribus parmi eux ne mangent que du poisson. Les cent portes peuvent être considérées comme une référence à Homère.

Suite à la déclaration d'Archibald Henry Sayce en 1883, le récit d'Hérodote sur Babylone a été largement considéré comme représentant le folklore grec plutôt que comme un authentique voyage à Babylone. Dalley et d’autres ont récemment suggéré de reprendre au sérieux le récit d’Hérodote. Selon 2 Chroniques 36 de la Bible hébraïque, Cyrus a publié plus tard un décret autorisant les captifs, y compris les Juifs, à retourner dans leurs propres terres. Le texte trouvé sur le cylindre de Cyrus a traditionnellement été considéré par les biblistes comme une preuve corroborante de cette politique, bien que l'interprétation soit contestée car le texte identifie uniquement les sanctuaires mésopotamiens mais ne fait aucune mention des Juifs, de Jérusalem ou de la Judée.

Sous Cyrus et sous le roi perse Darius Ier, Babylone devint la capitale de la 9e satrapie (Babylonie au sud et Athura au nord), ainsi qu'un centre d'apprentissage et de progrès scientifique. En Perse achéménide, les anciens arts babyloniens de l’astronomie et des mathématiques ont été revitalisés et les érudits babyloniens ont complété des cartes des constellations. La ville est devenue la capitale administrative de l’Empire perse et est restée importante pendant plus de deux siècles. De nombreuses découvertes archéologiques importantes ont été faites et peuvent permettre une meilleure compréhension de cette époque.

Les premiers rois perses avaient tenté de maintenir les cérémonies religieuses de Mardouk, mais sous le règne de Darius III, la surtaxation et les tensions de nombreuses guerres conduisirent à une détérioration des principaux sanctuaires et canaux de Babylone et à la déstabilisation de la région environnante. Il y a eu de nombreuses tentatives de rébellion et en 522 avant JC (Nabuchodonosor III), 521 avant JC (Nabuchodonosor IV) et 482 avant JC (Bel-shimani et Shamash-eriba), les rois babyloniens indigènes ont brièvement retrouvé leur indépendance. Cependant ces révoltes furent rapidement réprimées et Babylone resta sous domination perse pendant deux siècles, jusqu'à l'entrée d'Alexandre le Grand en 331 avant JC.

En octobre 331 avant JC, Darius III, le dernier roi achéménide de l'empire perse, fut vaincu par les forces de l'ancien souverain grec macédonien Alexandre le Grand à la bataille de Gaugamela. Un récit indigène de cette invasion fait état d'une décision d'Alexandre de ne pas entrer dans les maisons de ses habitants. Sous Alexandre, Babylone prospéra à nouveau en tant que centre d’apprentissage et de commerce. Cependant, après la mort d'Alexandre en 323 avant JC dans le palais de Nabuchodonosor, son empire fut divisé entre ses généraux, les Diadoques, et des décennies de combats commencèrent bientôt. Les troubles constants ont pratiquement vidé la ville de Babylone.

Une tablette datée de 275 avant JC précise que les habitants de Babylone furent transportés à Séleucie, où furent construits un palais et un temple (Esagila). Avec cette déportation, Babylone devint une ville insignifiante, même si plus d’un siècle plus tard, des sacrifices étaient encore pratiqués dans son ancien sanctuaire. Sous les empires parthe et sassanide, Babylone (comme l’Assyrie) devint une province de ces empires perses pendant neuf siècles, jusqu’après 650 après JC. Elle a conservé sa propre culture et son propre peuple, qui parlaient des variétés d’araméen et qui continuaient à appeler leur patrie Babylone.

Des exemples de leur culture se trouvent dans le Talmud babylonien, la religion gnostique mandéenne, le christianisme de rite oriental et la religion du prophète Mani. Le christianisme a été introduit en Mésopotamie aux Ier et IIe siècles après JC, et Babylone fut le siège d'un évêque de l'Église d'Orient jusqu'à bien après la conquête arabo-islamique. Au milieu du VIIe siècle, la Mésopotamie fut envahie et peuplée par l’empire musulman en expansion, suivi d’une période d’islamisation. Babylone a été dissoute en tant que province et le christianisme araméen et de l'Église d'Orient a finalement été marginalisé.

Ibn Hauqal mentionne un petit village appelé Babel au Xe siècle ; les voyageurs ultérieurs ne décrivent que des ruines. Babylone est mentionnée dans les écrits arabes médiévaux comme source de briques, qui auraient été utilisées dans des villes allant de Bagdad à Bassorah. Dans de nombreux cas, les voyageurs européens n'ont pas pu découvrir l'emplacement de la ville ou ont confondu Falloujah avec elle. Benjamin de Tudela, voyageur du XIIe siècle, mentionne Babylone, mais on ne sait pas s'il y est réellement allé. D'autres ont qualifié Bagdad de Babylone ou de Nouvelle Babylone et ont décrit diverses structures rencontrées dans la région comme la Tour de Babel. Pietro della Valle a découvert le site antique au XVIIe siècle et a noté l'existence de briques crues cuites et séchées cimentées avec du bitume. [Wikipédia].

CUNÉIFORME: L'écriture cunéiforme, l'un des premiers systèmes d'écriture, a été inventée par les Sumériens. Il se distingue par ses marques en forme de coin sur des tablettes d'argile, réalisées au moyen d'un roseau émoussé en guise de stylet. Le nom cunéiforme lui-même signifie simplement "en forme de coin". Apparue à Sumer à la fin du IVe millennium av. J.-C. (période d'Uruk IV), l'écriture cunéiforme a commencé comme un système de pictogrammes. Au troisième millennium , les représentations picturales se sont simplifiées et abstraites à mesure que le nombre de caractères en usage diminuait (cunéiforme hittite). Le système consiste en une combinaison de signes logophonétiques, alphabétiques consonantiques et syllabiques.

L'écriture sumérienne originale a été adaptée pour l'écriture des langues akkadienne, éblaite, élamite, hittite, louvienne, hatique, hurrienne et urartienne, et elle a inspiré l'alphabet ougaritique et le cunéiforme du vieux persan. L'écriture cunéiforme a été progressivement remplacée par l'alphabet phénicien pendant l'empire néo-assyrien (911-612 avant JC). Au deuxième siècle de notre ère, l'écriture s'était éteinte et toute connaissance de la façon de la lire était perdue jusqu'à ce qu'elle commence à être déchiffrée au 19e siècle.

On estime qu'entre un demi-million et deux millions de tablettes cunéiformes ont été découvertes à l'époque moderne, dont seulement environ 30 000 à 100 000 ont été lues ou publiées. Le British Museum détient la plus grande collection (environ 130 000), suivi du Vorderasiatisches Museum Berlin, du Louvre, des musées d'archéologie d'Istanbul, du Musée national d'Irak, de la Yale Babylonian Collection (environ 40 000) et du Penn Museum. La plupart d'entre eux « sont restés dans ces collections pendant un siècle sans être traduits, étudiés ou publiés », car il n'y a que quelques centaines de cunéiformistes qualifiés dans le monde.

Le système d'écriture cunéiforme a été utilisé pendant plus de trois millénaires, à travers plusieurs étapes de développement, du 34ème siècle avant JC au deuxième siècle après JC. Finalement, elle a été complètement remplacée par l'écriture alphabétique (au sens général) au cours de l'époque romaine et il n'y a pas de systèmes cunéiformes en usage actuellement. Il devait être déchiffré comme un système d'écriture complètement inconnu dans l'Assyriologie du XIXe siècle. La réussite de son déchiffrement est datée de 1857. L'écriture cunéiforme a subi des changements considérables sur une période de plus de deux millénaires.

L'écriture cunéiforme a été développée à partir de la proto-écriture pictographique à la fin du 4ème millennium avant JC. La période «proto-alphabète» de la Mésopotamie s'étend approximativement du 35e au 32e siècle. Les premiers documents écrits sans équivoque en sumérien datent du 31ème siècle à Jemdet Nasr. À l'origine, les pictogrammes étaient soit dessinés sur des tablettes d'argile dans des colonnes verticales avec un stylet en roseau aiguisé, soit incisés dans la pierre. Ce premier style manquait de la forme en coin caractéristique des traits. Certains signes pour indiquer des noms de dieux, de pays, de villes, de vaisseaux, d'oiseaux, d'arbres, etc., sont connus sous le nom de déterminatifs, et étaient les signes sumériens des termes en question, ajoutés comme guide pour le lecteur. Les noms propres ont continué à être généralement écrits de manière purement « logographique ».

Le premier roi sumérien connu dont le nom apparaît sur les tablettes cunéiformes contemporaines est Enmebaragesi de Kish. Les archives survivantes ne deviennent que très progressivement moins fragmentaires et plus complètes pour les règnes suivants, mais à la fin de la période pré-sargonienne, il était devenu pratique courante pour chaque grande cité-état de dater les documents par noms d'année commémorant les exploits de ses lugal (roi). À partir d'environ 2900 avant JC, de nombreux pictogrammes ont commencé à perdre leur fonction d'origine, et un signe donné pouvait avoir différentes significations selon le contexte. L'inventaire des signes a été réduit de quelque 1 500 signes à quelque 600 signes et l'écriture est devenue de plus en plus phonologique. Les signes déterminants ont été réintroduits pour éviter toute ambiguïté. L'écriture cunéiforme proprement dite découle donc du système plus primitif des pictogrammes à cette époque (Bronze ancien II).

Au milieu du 3ème millennium avant JC, la direction d'écriture a été changée de gauche à droite dans les rangées horizontales (tournant tous les pictogrammes de 90 ° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans le processus), et un nouveau stylet à pointe en coin a été utilisé qui a été poussé dans l'argile, produisant des signes cunéiformes (« cunéiformes ») ; ces deux développements ont rendu l'écriture plus rapide et plus facile. En ajustant la position relative de la tablette au stylet, l'écrivain pourrait utiliser un seul outil pour faire une variété d'impressions. Les tablettes cunéiformes pourraient être cuites dans des fours pour fournir un enregistrement permanent, ou elles pourraient être recyclées si la permanence n'était pas nécessaire. De nombreuses tablettes d'argile trouvées par les archéologues ont été préservées parce qu'elles ont été tirées lorsque les armées attaquantes ont brûlé le bâtiment dans lequel elles étaient conservées. L'écriture était également largement utilisée sur les stèles commémoratives et les reliefs sculptés pour enregistrer les réalisations du souverain en l'honneur duquel le monument avait été érigé.

La langue parlée comprenait de nombreux homophones et quasi-homophones, et au début des mots à consonance similaire tels que "vie" [til] et "flèche" [ti] étaient écrits avec le même symbole. Après la conquête du sud de la Mésopotamie par les Sémites, certains signes sont progressivement passés de pictogrammes à des syllabogrammes, susceptibles de rendre les choses plus claires par écrit. De cette façon, le signe du mot "flèche" deviendrait le signe du son "ti". Des mots qui se ressemblaient auraient des signes différents ; par exemple, la syllabe "gu" avait quatorze symboles différents. Lorsque les mots avaient une signification similaire mais des sons très différents, ils étaient écrits avec le même symbole. Par exemple, "dent" [zu], "bouche" [ka] et "voix" [gu] étaient tous écrits avec le symbole de "voix".

Pour être plus précis, les scribes ont commencé à ajouter des signes ou à combiner deux signes pour définir le sens. Ils utilisaient soit des motifs géométriques, soit un autre signe cunéiforme. Au fil du temps, le cunéiforme est devenu très complexe et la distinction entre pictogramme et syllabogramme est devenue floue. Plusieurs symboles avaient trop de significations pour permettre la clarté. Par conséquent, des symboles ont été assemblés pour indiquer à la fois le son et la signification d'un composé. Le mot "Corbeau" [UGA] avait le même logogramme que le mot "savon" [NAGA], nom d'une ville [EREŠ] et de la déesse patronne d'Eresh [NISABA]. Deux compléments phonétiques ont été utilisés pour définir le mot [u] devant le symbole et [gu] derrière. Enfin, le symbole pour "oiseau" [MUŠEN] a été ajouté pour assurer une interprétation correcte. Le sumérien écrit a été utilisé comme langue de scribe jusqu'au premier siècle de notre ère. La langue parlée s'est éteinte vers le 18e siècle av.

L'écriture cunéiforme archaïque a été adoptée par l'empire akkadien à partir de c. 2500 avant JC, et en 2000 avant JC avait évolué en cunéiforme ancien assyrien, avec de nombreuses modifications de l'orthographe sumérienne. Les langues sémitiques utilisaient des équivalents pour de nombreux signes qui étaient déformés ou abrégés pour représenter de nouvelles valeurs parce que la nature syllabique de l'écriture telle que raffinée par les Sumériens n'était pas intuitive pour les locuteurs sémitiques. À ce stade, les anciens pictogrammes étaient réduits à un haut niveau d'abstraction et n'étaient composés que de cinq formes de base en coin: horizontal, vertical, deux diagonales et le Winkelhaken imprimé verticalement par la pointe du stylet.

La plupart des adaptations ultérieures du cunéiforme sumérien ont conservé au moins certains aspects de l'écriture sumérienne. L'akkadien écrit comprenait des symboles phonétiques du syllabaire sumérien, ainsi que des logogrammes qui étaient lus comme des mots entiers. De nombreux signes de l'écriture étaient polyvalents, ayant à la fois une signification syllabique et logographique. La complexité du système ressemble à l'ancien japonais, écrit dans une écriture dérivée du chinois, où certains de ces sinogrammes étaient utilisés comme logogrammes et d'autres comme caractères phonétiques. Cette écriture « mixte » s'est poursuivie jusqu'à la fin des empires babylonien et assyrien, bien qu'il y ait eu des périodes où le « purisme » était à la mode et qu'il y ait eu une tendance plus marquée à épeler laborieusement les mots, de préférence à l'utilisation de signes avec un complément phonétique. Pourtant, même à cette époque, le syllabaire babylonien restait un mélange d'écriture logographique et phonémique.

Le cunéiforme hittite est une adaptation du cunéiforme ancien assyrien de c. 1800 avant JC à la langue hittite. Lorsque l'écriture cunéiforme a été adaptée à l'écriture hittite, une couche d'orthographe logographique akkadienne a été ajoutée à l'écriture, ainsi les prononciations de nombreux mots hittites qui étaient conventionnellement écrits par des logogrammes sont désormais inconnues. À l' âge du fer (vers le Xe au VIe siècle avant JC), le cunéiforme assyrien a été encore simplifié. À partir du 6ème siècle, la langue akkadienne a été marginalisée par l'araméen, écrit dans l'alphabet araméen, mais le cunéiforme néo-assyrien est resté en usage dans la tradition littéraire jusqu'à l'époque de l'Empire parthe (250 avant JC - 226 après JC). La dernière inscription cunéiforme connue, un texte astronomique, a été écrite en 75 après JC.

La complexité du système a incité le développement d'un certain nombre de versions simplifiées du script. Le vieux persan a été écrit dans un sous-ensemble de caractères cunéiformes simplifiés connus aujourd'hui sous le nom de vieux cunéiforme persan. Il formait un syllabaire semi-alphabétique, utilisant beaucoup moins de traits de coin que l'assyrien utilisé, ainsi qu'une poignée de logogrammes pour des mots fréquents comme « dieu » et « roi ». Ugaritic a été écrit en utilisant l' alphabet Ugaritic , un alphabet de style sémitique standard (un abjad ) écrit en utilisant la méthode cunéiforme .

Pendant des siècles, les voyageurs à Persépolis, dans l'Iran moderne, avaient remarqué des inscriptions cunéiformes sculptées et étaient intrigués. Les tentatives de déchiffrement de ces écrits en vieux persan remontent aux historiens arabo-perses du monde islamique médiéval, bien que ces premières tentatives de déchiffrement aient été largement infructueuses. Au XVe siècle, le vénitien Barbero a exploré des ruines antiques au Moyen-Orient et est revenu avec des nouvelles d'une écriture très étrange qu'il avait trouvée gravée sur les pierres des temples de Shiraz et sur de nombreuses tablettes d'argile.

Antoine de Gouvea, professeur de théologie, nota en 1602 l'étrange écriture qu'il avait eu l'occasion d'observer lors de son voyage un an plus tôt en Perse qui l'amenait à visiter des ruines. En 1625, le voyageur romain Pietro Della Valle, qui avait séjourné en Mésopotamie entre 1616 et 1621, apporta en Europe des copies de personnages qu'il avait vus à Persépolis et inscrit des briques d'Ur et des ruines de Babylone. Les copies qu'il a faites, les premières à être diffusées en Europe, n'étaient pas tout à fait exactes mais Della Valle a compris que l'écriture devait être lue de gauche à droite, en suivant la direction des coins, mais n'a pas tenté de déchiffrer les scripts.

L'Anglais Sir Thomas Herbert, dans l'édition de 1634 de son livre de voyage A relation of some yeares travaile, rapporta avoir vu à Persépolis gravée sur le mur "une douzaine de lignes de caractères étranges... consistant en figures, obélisques, triangulaires et pyramidales" et pensait qu'elles ressemblait au grec. Dans l'édition de 1664, il en reproduit quelques-uns et pense qu'ils sont « lisibles et intelligibles » et donc déchiffrables. Il a également deviné, à juste titre, qu'ils ne représentaient pas des lettres ou des hiéroglyphes mais des mots et des syllabes, et devaient être lus de gauche à droite. Herbert est rarement mentionné dans les histoires standard du déchiffrement du cunéiforme.

Carsten Niebuhr a apporté les premières copies raisonnablement complètes et précises des inscriptions de Persépolis en Europe en 1767. L'évêque Friedrich Münter de Copenhague a découvert que les mots des inscriptions persanes étaient séparés les uns des autres par un coin oblique et que les monuments devaient appartenir à l'âge de Cyrus et de ses successeurs. Un mot, qui apparaît sans aucune variation vers le début de chaque inscription, il a correctement déduit qu'il signifiait "roi". En 1802, Georg Friedrich Grotefend avait déterminé que les noms des deux rois mentionnés étaient Darius et Xerxès (mais dans leurs formes natives du vieux persan, qui étaient inconnues à l'époque et devaient donc être conjecturées), et avait pu attribuer des valeurs alphabétiques correctes à les caractères cunéiformes qui composaient les deux noms. Bien que les Mémoires de Grotefend aient été présentés à l'Académie des sciences et des sciences humaines de Göttingen le 4 septembre 1802, l'Académie a refusé de le publier ; il a ensuite été publié dans les travaux de Heeren en 1815, mais a été négligé par la plupart des chercheurs à l'époque.

En 1836, l'éminent érudit français Eugène Burnouf découvrit que la première des inscriptions publiées par Niebuhr contenait une liste des satrapies de Darius. Avec cet indice en main, il a identifié et publié un alphabet de trente lettres, dont la plupart ont été correctement déchiffrées. Un mois plus tôt, un ami et élève de Burnouf, le professeur Christian Lassen de Bonn, avait également publié son propre ouvrage sur les anciennes inscriptions cunéiformes persanes de Persépolis. Lui et Burnouf avaient été en correspondance fréquente, et sa prétention d'avoir indépendamment détecté les noms des satrapies, et ainsi d'avoir fixé les valeurs des caractères persans, a par conséquent été violemment attaquée. Selon Sayce, quelles qu'aient été ses obligations envers Burnouf, les contributions de Lassen au déchiffrement des inscriptions ont été nombreuses et importantes. Il a réussi à fixer les vraies valeurs de presque toutes les lettres de l'alphabet persan, à traduire les textes et à prouver que leur langue n'était pas le zend, mais se tenait à la fois au zend et au sanskrit dans la relation d'une sœur.

Pendant ce temps, en 1835, Henry Rawlinson, un officier de l'armée britannique de la Compagnie des Indes orientales, visita les inscriptions de Behistun en Perse. Sculptés sous le règne du roi Darius de Perse (522-486 av. J.-C.), ils se composaient de textes identiques dans les trois langues officielles de l'empire : vieux persan, babylonien et élamite. L'inscription Behistun était au déchiffrement du cunéiforme ce que la pierre de Rosette était au déchiffrement des hiéroglyphes égyptiens. Rawlinson a correctement déduit que le vieux persan était une écriture phonétique et il l'a déchiffré avec succès. En 1837, il termina sa copie de l'inscription de Behistun et envoya une traduction de ses premiers paragraphes à la Royal Asiatic Society. Avant que son article puisse être publié, cependant, les travaux de Lassen et Burnouf lui sont parvenus, nécessitant une révision de son article et le report de sa publication. Viennent ensuite d'autres causes de retard. En 1847, la première partie des Mémoires de Rawlinson fut publiée ; la seconde partie n'apparut qu'en 1849. La tâche de déchiffrer les textes cunéiformes persans était pratiquement accomplie.

Après avoir traduit le persan, Rawlinson et, travaillant indépendamment de lui, l'assyriologue irlandais Edward Hincks, ont commencé à déchiffrer les autres. (Les techniques réelles utilisées pour déchiffrer la langue akkadienne n'ont jamais été entièrement publiées; Hincks a décrit comment il cherchait les noms propres déjà lisibles dans le persan déchiffré tandis que Rawlinson n'a jamais rien dit du tout, ce qui a conduit certains à spéculer qu'il copiait secrètement Hincks.) Ils furent grandement aidés par les fouilles du français Paul Émile Botta et de l'anglais Austen Henry Layard de la ville de Ninive à partir de 1842. Parmi les trésors découverts par Layard et son successeur Hormuzd Rassam se trouvaient, en 1849 et 1851, les restes de deux bibliothèques, aujourd'hui confondues, communément appelées la Bibliothèque d'Assurbanipal, une archive royale contenant des dizaines de milliers de tablettes en terre cuite recouvertes d'inscriptions cunéiformes. .

En 1851, Hincks et Rawlinson pouvaient lire 200 signes babyloniens. Ils furent bientôt rejoints par deux autres déchiffreurs : le jeune érudit d'origine allemande Julius Oppert et l'orientaliste britannique polyvalent William Henry Fox Talbot. En 1857, les quatre hommes se sont rencontrés à Londres et ont participé à une expérience célèbre pour tester l'exactitude de leurs déchiffrements. Edwin Norris, le secrétaire de la Royal Asiatic Society, a donné à chacun d'eux une copie d'une inscription récemment découverte du règne de l'empereur assyrien Tiglath-Pileser I. Un jury d'experts a été constitué pour examiner les traductions résultantes et évaluer leur exactitude. Sur tous les points essentiels, les traductions produites par les quatre savants se sont avérées en accord étroit les unes avec les autres. Il y avait bien sûr quelques légères divergences. L'inexpérimenté Talbot avait fait un certain nombre d'erreurs et la traduction d'Oppert contenait quelques passages douteux que le jury attribua poliment à sa méconnaissance de la langue anglaise. Mais les versions de Hincks et de Rawlinson correspondaient remarquablement étroitement à bien des égards. Le jury s'est déclaré satisfait et le déchiffrement du cunéiforme akkadien a été jugé fait accompli.