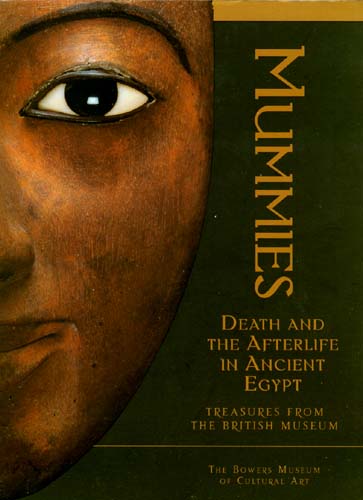

"Momies : la mort et l'au-delà dans l'Égypte ancienne (trésors du British Museum)" par John H. Taylor, Nigel C. Strudwick et le Bowers Museum of Cultural Art.

NOTE: Nous avons 75 000 livres dans notre bibliothèque, soit près de 10 000 titres différents. Il y a de fortes chances que nous ayons d'autres exemplaires de ce même titre dans des conditions variables, certaines moins chères, d'autres en meilleur état. Nous pouvons également avoir différentes éditions (certaines en livre de poche, d'autres à couverture rigide, souvent des éditions internationales). Si vous ne voyez pas ce que vous voulez, veuillez nous contacter et demander. Nous sommes heureux de vous envoyer un résumé des différentes conditions et prix que nous pouvons avoir pour le même titre.

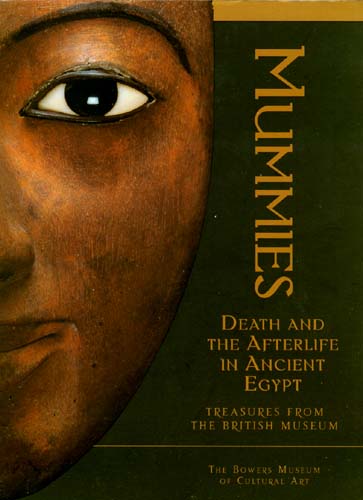

DESCRIPTION: Couverture souple. Éditeur: Musée Bowers (2005). Pages: 244. Taille: 12x9x1 pouces; 3¼ livres. Résumé: Parmi les peuples du monde antique, les Égyptiens occupaient une position unique en raison de leur approche de la mort et de la possibilité d’une résurrection. « Momies : Death and the Afterlife in Ancient Egypt – Treasures from the British Museum » présente la collection la plus grande et la plus complète de matériel funéraire égyptien ancien du British Museum de renommée mondiale. Cette exposition complète présente 140 objets, dont 14 momies et/ou cercueils, et constitue la plus grande exposition de ce type présentée par le British Museum en dehors de la Grande-Bretagne.

CONDITION: NOUVEAU. ÉNORME nouvelle couverture souple. Musée Bowers (2005) 244 pages. Sans défaut, à l'exception de légères traces de bords et d'étagères d'angle sur les couvertures. Les pages sont vierges ; propre, net, non marqué, non mutilé, étroitement relié, sans ambiguïté non lu. L'usure des étagères se présente principalement sous la forme de légers « froissements » sur le talon du dos de la couverture, ainsi que sur les « pointes » de la couverture (les quatre coins ouverts des couvertures, haut et bas, avant et arrière). L'état est tout à fait cohérent avec un nouveau stock provenant d'un environnement de librairie dans lequel les nouveaux livres peuvent montrer de légers signes d'usure en rayon, conséquence d'une manipulation de routine et du simple fait d'être mis sur les étagères et remis en rayon. Satisfaction garantie sans condition. En inventaire, prêt à livrer. Aucune déception, aucune excuse. EMBALLAGE TRÈS REMBOURRÉ ET SANS DOMMAGE ! Descriptions soignées et précises ! Vente en ligne de livres d'histoire ancienne rares et épuisés depuis 1997. Nous acceptons les retours pour quelque raison que ce soit dans les 30 jours ! #9038h.

CONDITION: NOUVEAU. ÉNORME nouvelle couverture souple. Musée Bowers (2005) 244 pages. Sans défaut, à l'exception de légères traces de bords et d'étagères d'angle sur les couvertures. Les pages sont vierges ; propre, net, non marqué, non mutilé, étroitement relié, sans ambiguïté non lu. L'usure des étagères se présente principalement sous la forme de légers « froissements » sur le talon du dos de la couverture, ainsi que sur les « pointes » de la couverture (les quatre coins ouverts des couvertures, haut et bas, avant et arrière). L'état est tout à fait cohérent avec un nouveau stock provenant d'un environnement de librairie dans lequel les nouveaux livres peuvent montrer de légers signes d'usure en rayon, conséquence d'une manipulation de routine et du simple fait d'être mis sur les étagères et remis en rayon. Satisfaction garantie sans condition. En inventaire, prêt à livrer. Aucune déception, aucune excuse. EMBALLAGE TRÈS REMBOURRÉ ET SANS DOMMAGE ! Descriptions soignées et précises ! Vente en ligne de livres d'histoire ancienne rares et épuisés depuis 1997. Nous acceptons les retours pour quelque raison que ce soit dans les 30 jours ! #9038h.

VEUILLEZ VOIR LES DESCRIPTIONS ET LES IMAGES CI-DESSOUS POUR DES EXAMENS DÉTAILLÉS ET POUR LES PAGES DE PHOTOS DE L’INTÉRIEUR DU LIVRE.

VEUILLEZ CONSULTER LES AVIS DES ÉDITEURS, DES PROFESSIONNELS ET DES LECTEURS CI-DESSOUS.

AVIS DES ÉDITEURS:

AVIS: Catalogue de l'exposition organisée par le British Museum, Londres. Comprend des références bibliographiques.

AVIS: Le Bowers Museum of Cultural Art de Santa Ana, en Californie, a exposé une série sur l'art et la culture égyptiens anciens. Ce volume, publié en 2005, est une couverture rigide surdimensionnée remplie de photos, de descriptions et d'un historique des œuvres exposées.

AVIS: Ceci est le catalogue de l'exposition La mort et l'au-delà dans l'Égypte ancienne, une vitrine des Trésors du British Museum.

AVIS: Ceci est le catalogue de l'exposition La mort et l'au-delà dans l'Égypte ancienne, une vitrine des Trésors du British Museum.

AVIS: Le Bowers Museum of Cultural Art de Santa Ana, en Californie, a exposé une série sur l'art et la culture égyptiens anciens. Ce volume, publié en 2005, est un catalogue à couverture souple surdimensionné rempli de photos, de descriptions et de l'historique des œuvres exposées.

AVIS: Catalogue d'exposition pour La mort et l'au-delà dans l'Egypte ancienne : Momies du British Museum.

AVIS: John H. Taylor est conservateur au British Museum spécialisé dans l'archéologie funéraire de l'Égypte ancienne. John Taylor est responsable de la conservation des antiquités funéraires, des amulettes et des bijoux égyptiens anciens. Il assure également la supervision de la conservation du programme de prêts départemental. Son expertise porte sur les objets funéraires de la période pharaonique (notamment les cercueils), les momies et la momification, la statuaire métallique du premier millennium avant JC, la Troisième Période Intermédiaire (vers 1069-664 avant JC) et l'histoire de l'égyptologie. Il est l'auteur de "Egyptian Coffins", "Unwrapping a Mummy" et "Egypt and Nubia".

AVIS: Nigel Strudwick est un expert de premier plan en archéologie des tombeaux thébains, ayant travaillé dans les tombeaux privés de Thèbes depuis 1984 et a publié de nombreux articles sur le sujet et la région. Il a travaillé comme conservateur au British Museum et comme professeur invité à l'Université de Memphis.

TABLE DES MATIÈRES:

TABLE DES MATIÈRES:

Les dieux.

Croyances sur l'au-delà.

Momification.

Les attributs de la momie.

Culte des morts.

Mobilier du tombeau.

Serviteurs de l'au-delà.

Bibliographie.

AVIS PROFESSIONNELS:

AVIS: Momies du British Museum du Bowers Museum. "Mummies: Death and the Afterlife in Ancient Egypt" présente la plus grande collection de momies et de cercueils jamais sortie du British Museum et illustre l'histoire fascinante de la façon dont les Égyptiens préparaient et envoyaient les morts dans l'au-delà. Parmi les peuples du monde antique, les Égyptiens occupent une position unique avec leur approche de la mort et de la possibilité de résurrection, d'autant plus qu'une grande partie des preuves qui ont survécu au fil des milliers d'années proviennent d'un contexte funéraire.

La collection la plus grande et la plus complète de matériel funéraire égyptien ancien en dehors du Caire se trouve au British Museum. Dans le cadre de sa coentreprise avec le British Museum, le Bowers Museum s'est appuyé sur cette collection mondialement connue de momies et d'objets funéraires pour présenter « Momies : La mort et l'au-delà dans l'Egypte ancienne… Trésors du British Museum ». La vaste exposition présente 140 objets, dont 14 momies et/ou cercueils, et constitue la plus grande exposition de ce type présentée par le British Museum en dehors de la Grande-Bretagne.

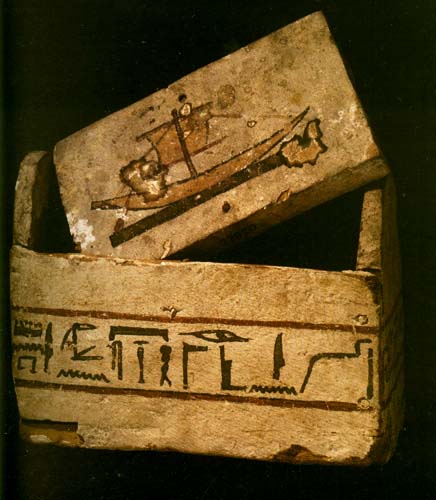

« Momies : Death and the Afterlife in Ancient Egypt » se concentre sur l'embaumement, les cercueils, les sarcophages, les figures shabti, la magie et les rituels, les amulettes, les papyrus, ainsi que le processus de momification. L'exposition illustre en profondeur l'histoire du fascinant rituel égyptien consistant à préparer et à envoyer les morts dans l'au-delà, avec des meubles créés spécifiquement pour le cercueil d'un individu, tels que des bijoux en or spectaculaires et un bateau en bois pour transporter les morts dans le monde souterrain. Selon l'un des commissaires de l'exposition, le conservateur adjoint des antiquités du British Museum, le Dr John Taylor, les momies et les cercueils égyptiens de cette exposition sont de la plus haute qualité et les momies du British Museum n'ont pas été exposées depuis de nombreuses années.

« Momies : Death and the Afterlife in Ancient Egypt » se concentre sur l'embaumement, les cercueils, les sarcophages, les figures shabti, la magie et les rituels, les amulettes, les papyrus, ainsi que le processus de momification. L'exposition illustre en profondeur l'histoire du fascinant rituel égyptien consistant à préparer et à envoyer les morts dans l'au-delà, avec des meubles créés spécifiquement pour le cercueil d'un individu, tels que des bijoux en or spectaculaires et un bateau en bois pour transporter les morts dans le monde souterrain. Selon l'un des commissaires de l'exposition, le conservateur adjoint des antiquités du British Museum, le Dr John Taylor, les momies et les cercueils égyptiens de cette exposition sont de la plus haute qualité et les momies du British Museum n'ont pas été exposées depuis de nombreuses années.

"Cette exposition offrira un aperçu ultime du monde de la momification", a déclaré le Dr Taylor. "Nous parlons de la mort comme d'un des grands rites de passage de l'existence humaine. Que nous croyions que la vie continue au-delà de la mort, ou qu'elle se termine à ce moment-là, ou que nous admettions que nous ne le savons pas, la mort est une porte par laquelle nous devons tous passer. »

« Momies : la mort et l'au-delà dans l'Égypte ancienne » est divisé en sept sections :

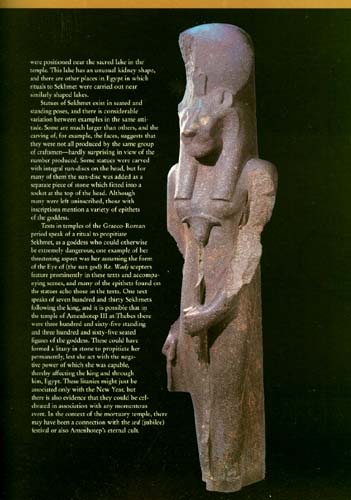

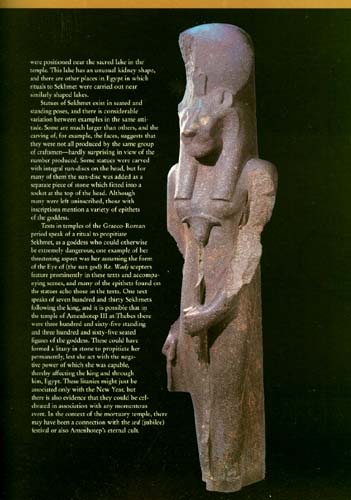

-Les Dieux présentent des statues grandeur nature et des bustes en pierre des dieux de l'au-delà, dont Sekhmet et Osiris.

-Les croyances sur l'au-delà se concentrent sur les textes sur papyrus et autres inscriptions concernant l'au-delà.

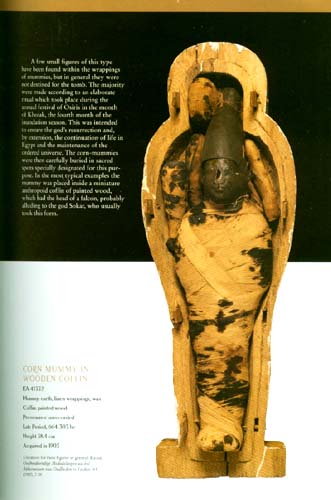

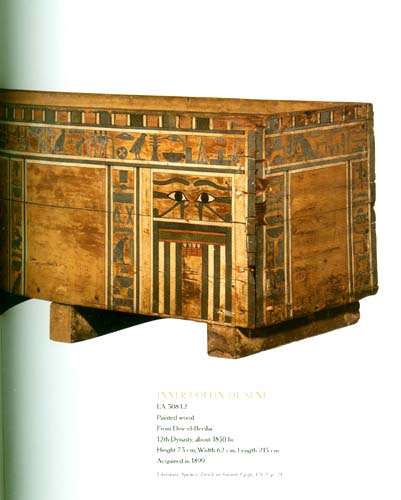

-La momification est le cœur de l'exposition avec des momies, des cercueils et des canopes pour les organes internes. Les momies constituent l’un des aspects les plus caractéristiques de la culture égyptienne antique. La préservation du corps était un élément essentiel de la croyance et de la pratique funéraire égyptienne. La momification présente deux des pièces les plus spectaculaires de l'exposition : une momie d'enfant de la période gréco-romaine avec un portrait réaliste et un masque de momie en cartonnage doré datant de la période gréco-romaine (fin du 1er siècle avant JC-début du 1er siècle après JC).

-Les accessoires des momies comprennent des vêtements, des bijoux, des amulettes de toutes sortes et un sceptre en papyrus - des objets nécessaires pour préparer les morts à l'au-delà. Les amulettes sont principalement en or avec du genévrier rouge et une glaçure bleue connue sous le nom de Faïence.

-Le Culte des Morts propose des tables et des statues, dont une tablette d'albâtre inscrite pour les huiles sacrées.

-Le Culte des Morts propose des tables et des statues, dont une tablette d'albâtre inscrite pour les huiles sacrées.

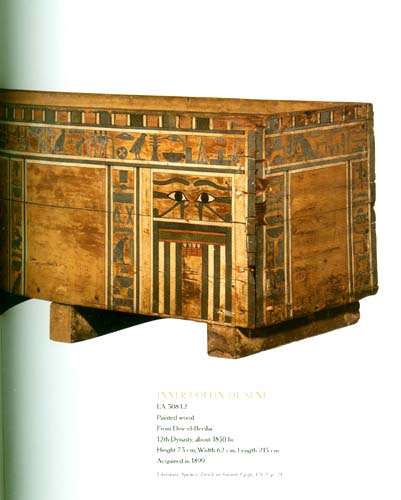

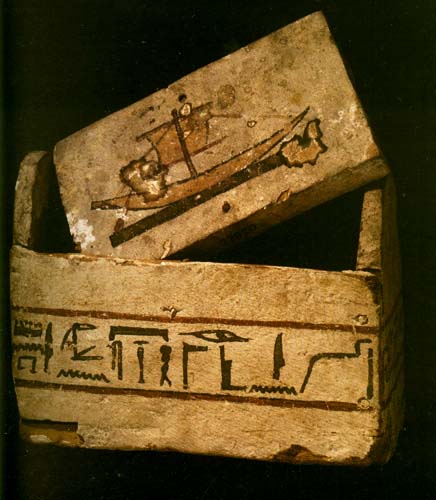

- L'ameublement du tombeau comprend tous les objets qui seraient placés dans un tombeau égyptien pour accompagner les morts dans l'au-delà, notamment des bijoux en or spectaculaires, un bateau en bois pour transporter les morts aux enfers, des bols, des bocaux, un vase en verre et un appui-tête.

-Shabtis : Serviteurs de l'au-delà. Les figures Shabti ont été développées à partir des figures de serviteurs courantes dans les tombes de l'Empire du Milieu. Ils sont représentés momifiés comme le défunt, avec leur propre cercueil, et portent un sortilège leur permettant de fournir de la nourriture à leur maître ou maîtresse dans l'au-delà.

"Cette exposition est particulièrement intéressante car elle n'a jamais été présentée auparavant", a déclaré le Dr Taylor. Tous les objets de l'exposition seront publiés dans le catalogue de 256 pages richement illustré du Bowers Museum qui accompagnera l'exposition. [Institut polytechnique de Virginie et Université d'État].

AVIS: Parmi les peuples du monde antique, les Égyptiens occupent une position unique avec leur approche de la mort et de la possibilité de résurrection, d'autant plus qu'une grande partie des preuves qui ont survécu au fil des milliers d'années proviennent d'un contexte funéraire. La collection la plus grande et la plus complète de matériel funéraire égyptien ancien en dehors du Caire se trouve au British Museum. Dans le cadre de sa joint-venture avec le British Museum, le Bowers Museum s'est appuyé sur cette collection mondialement connue de momies et d'objets funéraires pour présenter « Momies : Mort et au-delà dans l'Egypte ancienne… Trésors du British Museum ».

La vaste exposition et le catalogue qui l'accompagne présentent 140 objets, dont 14 momies et/ou cercueils, et constitue la plus grande exposition de ce type présentée par le British Museum en dehors de la Grande-Bretagne. « Momies : Death and the Afterlife in Ancient Egypt » se concentre sur l'embaumement, les cercueils, les sarcophages, les figures shabti, la magie et les rituels, les amulettes, les papyrus, ainsi que le processus de momification. L'exposition illustre en profondeur l'histoire du fascinant rituel égyptien consistant à préparer et à envoyer les morts dans l'au-delà, avec des meubles créés spécifiquement pour le cercueil d'un individu, tels que des bijoux en or spectaculaires et un bateau en bois pour transporter les morts dans le monde souterrain.

Selon l'un des commissaires de l'exposition, le conservateur adjoint des antiquités du British Museum, le Dr John Taylor, les momies et les cercueils égyptiens de cette exposition sont de la plus haute qualité et n'ont pas été exposés depuis de nombreuses années. "Cette exposition offrira un aperçu ultime du monde de la momification", a déclaré le Dr Taylor. « Nous parlons de la mort comme d’un des grands rites de passage de l’existence humaine. Que nous croyions que la vie continue au-delà de la mort, ou qu'elle se termine à ce moment-là, ou que nous admettions que nous ne le savons pas, la mort est une porte par laquelle nous devons tous passer. [Art Quotidien].

Selon l'un des commissaires de l'exposition, le conservateur adjoint des antiquités du British Museum, le Dr John Taylor, les momies et les cercueils égyptiens de cette exposition sont de la plus haute qualité et n'ont pas été exposés depuis de nombreuses années. "Cette exposition offrira un aperçu ultime du monde de la momification", a déclaré le Dr Taylor. « Nous parlons de la mort comme d’un des grands rites de passage de l’existence humaine. Que nous croyions que la vie continue au-delà de la mort, ou qu'elle se termine à ce moment-là, ou que nous admettions que nous ne le savons pas, la mort est une porte par laquelle nous devons tous passer. [Art Quotidien].

AVIS: Peut-être que rien n'illustre mieux le dicton « Tout ce qui est vieux est à nouveau nouveau » que la mystique des momies de l'Égypte ancienne. Génération après génération s'est évanouie à la vue des trésors des pharaons, qui restent inégalés trois millénaires plus tard. Le culte égyptien des morts a trouvé l’immortalité dans l’imaginaire des Occidentaux qui ont transmué ses symboles en opéra, films, meubles, bijoux, théières, serviettes et bien plus encore. Et maintenant, une nouvelle vague de momies est sur le point de se déchaîner dans le sud de la Californie avec une exposition phénoménale : « Momies : La mort et l'au-delà dans l'Egypte ancienne... Trésors du British Museum", qui a ouvert ses portes dimanche au Bowers Museum of Cultural Art de Santa Ana. [Los Angeles Times].

AVIS: En mai 2003, le British Museum a signé un accord de collaboration historique de cinq ans avec le Bowers Museum de Santa Ana, en Californie, pour présenter ses incroyables collections et fournir un service aux visiteurs et en particulier aux étudiants qui ne peuvent pas se déplacer. Grande-Bretagne. En avril 2005, le Bowers Museum présentait ainsi « Mummies : Death and the Afterlife in Ancient Egypt » présentant une collection spectaculaire de 140 objets du British Museum.

Le British Museum de Londres, en Angleterre, possède la collection la plus grande et la plus complète de documents égyptiens anciens en dehors du Caire. Sa spectaculaire collection compte plus de 100 000 objets. Les expositions comprennent une galerie de sculptures monumentales et la collection de momies et de cercueils de renommée internationale. Les objets égyptiens font partie des collections du British Museum depuis ses débuts. À l'origine, le musée devait abriter les objets laissés à la nation par Sir Hans Sloane à sa mort en 1753, dont environ 150 provenaient de

L'intérêt européen pour l'Égypte a commencé à croître sérieusement après l'invasion de Napoléon Bonaparte en 1798, d'autant plus que Napoléon avait inclus dans son expédition des érudits qui ont beaucoup écrit sur ce pays ancien et mystérieux. Après la défaite des Français en 1801, de nombreuses antiquités que les Français avaient rassemblées furent confisquées par l'armée britannique et présentées au British Museum au nom du roi George III en 1803. La plus célèbre d’entre elles était la pierre de Rosette. Après Napoléon, l’Égypte passe sous le contrôle de Mohammed Ali, déterminé à ouvrir le pays aux étrangers. En conséquence, les fonctionnaires européens résidant en Égypte ont commencé à collectionner des antiquités. Le consul de Grande-Bretagne était Henry Salt, qui rassembla deux collections qui formèrent finalement un noyau important de la collection du British Museum et furent complétées par l'achat d'un certain nombre de papyrus.

Des antiquités provenant de fouilles sont également entrées dans le musée à la fin des années 1800 grâce au travail du Fonds d'exploration égyptien (aujourd'hui la Société). Une source majeure d'antiquités provenait des efforts de EA Wallis Budge (Keeper 1886-1924), qui visitait régulièrement l'Égypte et constituait une vaste collection de papyrus et de matériel funéraire. Les momies constituent l’un des aspects les plus caractéristiques de la culture égyptienne antique. La préservation du corps était un élément essentiel de la croyance et de la pratique funéraire égyptienne.

La momification semble avoir ses origines à la fin de la période prédynastique (avant 3000 avant JC) lorsque des parties spécifiques du corps étaient enveloppées, comme le visage et les mains. Il a été suggéré que le processus s'est développé pour reproduire les effets desséchants (séchant) du sable chaud et sec sur un corps enfoui à l'intérieur. Le meilleur récit littéraire du processus de momification est celui de l’historien grec Hérodote, qui affirme que l’ensemble du processus a duré 70 jours. Les organes internes, à l'exception du cœur et des reins, ont été retirés via une coupure sur le côté gauche. Les organes étaient séchés et enveloppés, puis placés dans des pots à canope, ou ensuite replacés à l'intérieur du corps.

Le cerveau était retiré, souvent par le nez, et jeté. Des sacs de natron ou de sel étaient emballés à l'intérieur et à l'extérieur du corps et laissés pendant quarante jours jusqu'à ce que toute l'humidité ait été éliminée. Le corps était ensuite nettoyé avec des huiles et des résines aromatiques et enveloppé de bandages, souvent du linge de maison déchiré en lanières. Ces derniers temps, l’analyse scientifique des momies, par rayons X, tomodensitométrie, endoscopie et autres procédés, a révélé une mine d’informations sur la façon dont les individus vivaient et mouraient. Il a été possible d'identifier des pathologies telles que le cancer du poumon, l'arthrose et la tuberculose, ainsi que des troubles parasitaires tels que la schistosomiase (bilharziose).

Les premiers Égyptiens enterraient leurs morts dans de petites fosses situées dans le désert. La chaleur et la sécheresse du sable ont rapidement déshydraté les corps, créant des « momies » réalistes et naturelles, comme le montre l'exposition. Plus tard, les anciens Égyptiens ont commencé à enterrer leurs morts dans des cercueils pour les protéger des animaux sauvages du désert. Cependant, ils se sont rendu compte que les corps placés dans des cercueils se décomposaient parce qu’ils n’étaient pas exposés au sable chaud et sec du désert. Pendant de nombreux siècles, les anciens Égyptiens ont développé une méthode pour préserver les corps afin qu’ils restent vivants. Le processus comprenait l'embaumement des corps et les envelopper dans des bandes de lin. Aujourd’hui, nous appelons ce processus la momification.

Les premiers Égyptiens enterraient leurs morts dans de petites fosses situées dans le désert. La chaleur et la sécheresse du sable ont rapidement déshydraté les corps, créant des « momies » réalistes et naturelles, comme le montre l'exposition. Plus tard, les anciens Égyptiens ont commencé à enterrer leurs morts dans des cercueils pour les protéger des animaux sauvages du désert. Cependant, ils se sont rendu compte que les corps placés dans des cercueils se décomposaient parce qu’ils n’étaient pas exposés au sable chaud et sec du désert. Pendant de nombreux siècles, les anciens Égyptiens ont développé une méthode pour préserver les corps afin qu’ils restent vivants. Le processus comprenait l'embaumement des corps et les envelopper dans des bandes de lin. Aujourd’hui, nous appelons ce processus la momification.

Les amulettes égyptiennes (amulettes ornementales) étaient portées à la fois par les vivants et les morts. Certains protégeaient celui qui les portait contre des dangers spécifiques et d'autres le dotaient de caractéristiques particulières, comme la force ou la férocité. Les amulettes avaient souvent la forme d'animaux, de plantes, d'objets sacrés ou de symboles hiéroglyphiques. La combinaison de forme, de couleur et de matériau était importante pour l’efficacité d’une amulette. Les papyrus (rouleaux égyptiens) montrent que les amulettes étaient utilisées en médecine, souvent en conjonction avec des cataplasmes (un pansement médicamenteux, souvent appliqué chaud) ou d'autres préparations, et pour la récitation de sorts. Parfois, les papyrus sur lesquels les sorts étaient écrits pouvaient également faire office d'amulettes et étaient pliés et portés par leur propriétaire.

L’une des amulettes protectrices les plus utilisées était l’œil oudjat : l’œil restauré d’Horus. Il était porté par les vivants et apparaissait souvent sur des bagues et comme élément de colliers. Il était également placé sur le corps du défunt lors du processus de momification pour protéger l'incision par laquelle les organes internes étaient retirés. Plusieurs sorts du Livre des Morts étaient destinés à être prononcés sur des amulettes spécifiques, qui étaient ensuite placées à des endroits particuliers sur le corps du défunt. Le scarabée (coléoptère) était une amulette funéraire importante, associée à la renaissance, et l'amulette scarabée du cœur empêchait le cœur de dénoncer le défunt.

Les anciens Égyptiens croyaient en de nombreux dieux et déesses différents, chacun ayant son propre rôle à jouer dans le maintien de la paix et de l'harmonie à travers le pays. Certains dieux et déesses ont participé à la création, certains ont provoqué le déluge chaque année, certains ont offert leur protection et certains ont pris soin des gens après leur mort. D'autres étaient soit des dieux locaux qui représentaient les villes, soit des dieux mineurs qui représentaient des plantes ou des animaux. Les anciens Égyptiens croyaient qu’il était important de reconnaître et d’adorer ces dieux et déesses afin que la vie se poursuive sans heurts.

Les figures Shabti se sont développées à partir des figures de serviteurs communes dans les tombes de l'Empire du Milieu (environ 2040-1782 avant JC). Ils étaient représentés momifiés comme le défunt, avec leur propre cercueil, et portaient un sortilège leur permettant de fournir de la nourriture à leur maître ou maîtresse dans l'au-delà. À partir du Nouvel Empire (environ 1550-1070 av. J.-C.), le défunt était censé participer à l'entretien du « Champ des Roseaux », où il vivrait pour l'éternité. Cela signifiait entreprendre des travaux agricoles, tels que labourer, semer et récolter les récoltes.

Les figures Shabti se sont développées à partir des figures de serviteurs communes dans les tombes de l'Empire du Milieu (environ 2040-1782 avant JC). Ils étaient représentés momifiés comme le défunt, avec leur propre cercueil, et portaient un sortilège leur permettant de fournir de la nourriture à leur maître ou maîtresse dans l'au-delà. À partir du Nouvel Empire (environ 1550-1070 av. J.-C.), le défunt était censé participer à l'entretien du « Champ des Roseaux », où il vivrait pour l'éternité. Cela signifiait entreprendre des travaux agricoles, tels que labourer, semer et récolter les récoltes.

La figure shabti est devenue considérée comme une figure de serviteur qui effectuait de gros travaux au nom du défunt. Les personnages étaient encore momiformes (en forme de momies), mais tenaient désormais des outils agricoles tels que des houes. Ils portaient un sortilège qui les faisait répondre lorsque le défunt était appelé au travail. Le nom « shabti » signifie « répondeur ». Dès la fin du Nouvel Empire, quiconque en avait les moyens disposait d'un ouvrier pour chaque jour de l'année, ainsi que d'un surveillant pour chaque équipe de dix ouvriers. Cela donnait un total de 401 figurines, bien que de nombreux individus possédaient plusieurs ensembles. Ces vastes collections de figures étaient souvent de très mauvaise qualité, sans inscription et constituées de boue plutôt que de faïence qui avait été populaire au Nouvel Empire. [HistoryPlace.Com].

AVIS DES LECTEURS:

AVIS: J'ai acheté ce livre lorsque je suis allé voir l'exposition au Bowers Museum. C'était l'une des meilleures expositions sur l'Égypte ancienne à laquelle j'ai assisté et j'ai pris le livre pour me rappeler tous les beaux objets que j'ai vus. Le livre est tout aussi fabuleux !

AVIS: Superbe catalogue d'exposition. Des momies exquises et des artefacts associés, des photographies magnifiques et une narration érudite donnent un contexte captivant.

CONTEXTE SUPPLÉMENTAIRE:

AVIS: La momification dans l'Egypte ancienne. La pratique de momification des morts a commencé dans l'Égypte ancienne vers 3500 avant JC. Le mot anglais momie vient du latin mumia qui dérive du persan mum signifiant « cire » et fait référence à un cadavre embaumé ressemblant à de la cire. L'idée de momifier les morts a peut-être été suggérée par la qualité de la conservation des cadavres dans les sables arides du pays. Les premières tombes de la période badarienne (environ 5 000 avant JC) contenaient des offrandes de nourriture et des objets funéraires, suggérant une croyance en une vie après la mort, mais les cadavres n'étaient pas momifiés.

Ces tombes étaient des rectangles ou des ovales peu profonds dans lesquels un cadavre était placé sur son côté gauche, souvent en position fœtale. Ils étaient considérés comme le lieu de repos final du défunt et étaient souvent, comme en Mésopotamie, situés dans ou à proximité de la maison familiale. Les tombes ont évolué au cours des époques suivantes jusqu'à ce que, au début de la période dynastique en Égypte (vers 3150 - 2613 av. J.-C.), le tombeau mastaba ait remplacé la simple tombe et les cimetières sont devenus courants. Les mastabas n'étaient pas considérés comme un lieu de repos final mais comme une demeure éternelle pour le corps.

Ces tombes étaient des rectangles ou des ovales peu profonds dans lesquels un cadavre était placé sur son côté gauche, souvent en position fœtale. Ils étaient considérés comme le lieu de repos final du défunt et étaient souvent, comme en Mésopotamie, situés dans ou à proximité de la maison familiale. Les tombes ont évolué au cours des époques suivantes jusqu'à ce que, au début de la période dynastique en Égypte (vers 3150 - 2613 av. J.-C.), le tombeau mastaba ait remplacé la simple tombe et les cimetières sont devenus courants. Les mastabas n'étaient pas considérés comme un lieu de repos final mais comme une demeure éternelle pour le corps.

Le tombeau était désormais considéré comme un lieu de transformation dans lequel l'âme quittait le corps pour aller dans l'au-delà. On pensait pourtant que le corps devait rester intact pour que l’âme puisse poursuivre son voyage. Une fois libérée du corps, l’âme aurait besoin de s’orienter par ce qui lui était familier. Pour cette raison, les tombes étaient peintes avec des histoires et des sortilèges du Livre des Morts, pour rappeler à l'âme ce qui se passait et à quoi s'attendre, ainsi qu'avec des inscriptions connues sous le nom de Textes des Pyramides et Textes du Cercueil qui racontaient les événements de la la vie d'une personne décédée.

Pour les Égyptiens, la mort n’était pas la fin de la vie mais simplement une transition d’un état à un autre. Pour cela, le corps devait être soigneusement préparé afin d'être reconnaissable par l'âme dès son réveil dans le tombeau et aussi plus tard.

À l'époque de l'Ancien Empire égyptien (vers 2613-2181 avant JC), la momification était devenue une pratique courante dans le traitement des défunts et des rituels mortuaires se développaient autour de la mort, de l'agonie et de la momification. Ces rituels et leurs symboles étaient en grande partie issus du culte d'Osiris qui était déjà devenu un dieu populaire. Osiris et sa sœur-épouse Isis furent les premiers dirigeants mythiques de l'Égypte, qui reçurent le pays peu après la création du monde. Ils régnaient sur un royaume de paix et de tranquillité, enseignant au peuple les arts de l’agriculture et de la civilisation et accordant aux hommes et aux femmes des droits égaux pour vivre ensemble dans l’équilibre et l’harmonie.

Le frère d'Osiris, Set, devint cependant jaloux du pouvoir et du succès de son frère et l'assassina ainsi ; d'abord en le scellant dans un cercueil et en l'envoyant sur le Nil, puis en découpant son corps en morceaux et en les dispersant à travers l'Égypte. Isis a récupéré les pièces d'Osiris, l'a remonté puis, avec l'aide de sa sœur Nephthys, l'a ramené à la vie. Osiris était cependant incomplet - il lui manquait son pénis mangé par un poisson - et ne pouvait donc plus régner sur terre. Il descendit aux enfers où il devint Seigneur des Morts. Avant son départ, cependant, Isis s'était accouplée avec lui sous la forme d'un cerf-volant et lui avait donné un fils, Horus, qui grandirait pour venger son père, récupérer le royaume et rétablir l'ordre et l'équilibre dans le pays.

Ce mythe est devenu si incroyablement populaire qu'il a imprégné la culture et assimilé des dieux et des mythes antérieurs pour créer une croyance centrale en une vie après la mort et la possibilité d'une résurrection des morts. Osiris était souvent représenté comme un souverain momifié et régulièrement représenté avec une peau verte ou noire symbolisant à la fois la mort et la résurrection. L'égyptologue Margaret Bunson écrit : « Le culte d'Osiris a commencé à exercer une influence sur les rituels mortuaires et les idéaux de contemplation de la mort comme « une porte vers l'éternité ». Cette divinité, ayant assumé les pouvoirs de culte et les rituels d'autres dieux des nécropoles ou des cimetières, offrit aux êtres humains le salut, la résurrection et le bonheur éternel.

Ce mythe est devenu si incroyablement populaire qu'il a imprégné la culture et assimilé des dieux et des mythes antérieurs pour créer une croyance centrale en une vie après la mort et la possibilité d'une résurrection des morts. Osiris était souvent représenté comme un souverain momifié et régulièrement représenté avec une peau verte ou noire symbolisant à la fois la mort et la résurrection. L'égyptologue Margaret Bunson écrit : « Le culte d'Osiris a commencé à exercer une influence sur les rituels mortuaires et les idéaux de contemplation de la mort comme « une porte vers l'éternité ». Cette divinité, ayant assumé les pouvoirs de culte et les rituels d'autres dieux des nécropoles ou des cimetières, offrit aux êtres humains le salut, la résurrection et le bonheur éternel.

Mais la vie éternelle n’était possible que si le corps restait intact. Le nom d'une personne, son identité, représentait son âme immortelle, et cette identité était liée à sa forme physique. Parties de l'âme. On pensait que l'âme était composée de neuf parties distinctes : 1. Le Khat était le corps physique ; 2. La double forme du Ka (le moi astral) ; 3. Le Ba était un aspect d'oiseau à tête humaine qui pouvait se déplacer entre la terre et les cieux (en particulier entre l'au-delà et le corps) ; 4.Le Shuyet était le moi de l'ombre ; 5. L'Akh était le moi immortel et transformé après la mort ; 6.Le Sahu était un aspect de l'Akh ; 7. Le Sechem était un autre aspect de l'Akh ; 8. L'Ab était le cœur, la source du bien et du mal, détenteur du caractère ; 9.Le Ren était le nom secret de quelqu'un.

Le Khat devait exister pour que le Ka et le Ba se reconnaissent et puissent fonctionner correctement. Une fois libérés du corps, ces différents aspects seraient confus et auraient d'abord besoin de se centrer sous une forme familière. Lorsqu'une personne mourait, elle était amenée chez les embaumeurs qui offraient trois types de services. Selon Hérodote : « On dit que le type le meilleur et le plus cher représente [Osiris], le deuxième meilleur est quelque peu inférieur et moins cher, tandis que le troisième est le moins cher de tous ». Il a été demandé à la famille en deuil de choisir le service qu'elle préférait, et sa réponse était extrêmement importante non seulement pour le défunt mais pour elle-même. La pratique funéraire et les rituels mortuaires dans l’Égypte ancienne étaient pris si au sérieux en raison de la croyance selon laquelle la mort n’était pas la fin de la vie.

Évidemment, le meilleur service serait le plus cher, mais si la famille pouvait se le permettre et choisissait pourtant de ne pas l'acheter, elle courait le risque d'être hantée. La personne décédée saurait qu’elle a reçu un service moins cher que ce qu’elle méritait et ne pourrait pas continuer paisiblement dans l’au-delà ; au lieu de cela, ils revenaient rendre la vie de leurs proches misérable jusqu'à ce que le tort soit réparé. La pratique funéraire et les rituels mortuaires dans l’Égypte ancienne étaient pris si au sérieux en raison de la croyance selon laquelle la mort n’était pas la fin de la vie. L'individu décédé pouvait encore voir et entendre, et s'il était lésé, les dieux l'autoriseraient à se venger.

Il semblerait cependant que les gens choisissent toujours le niveau de service qu’ils peuvent se permettre le plus facilement. Une fois choisi, ce niveau déterminait le type de cercueil dans lequel on serait enterré, les rites funéraires disponibles et le traitement du corps. L'égyptologue Salima Ikram, professeur d'égyptologie à l'Université américaine du Caire, a étudié la momification en profondeur et fournit ce qui suit : « L'ingrédient clé de la momification était le natron, ou netjry, le sel divin. Il s'agit d'un mélange de bicarbonate de sodium, de carbonate de sodium, de sulfate de sodium et de chlorure de sodium, présent naturellement en Égypte, le plus souvent dans le Wadi Natrun, à environ soixante-quatre kilomètres au nord-ouest du Caire. Il a des propriétés desséchantes et dégraissantes et était le dessicant préféré, bien que le sel commun ait également été utilisé dans des enterrements plus économiques.

Il semblerait cependant que les gens choisissent toujours le niveau de service qu’ils peuvent se permettre le plus facilement. Une fois choisi, ce niveau déterminait le type de cercueil dans lequel on serait enterré, les rites funéraires disponibles et le traitement du corps. L'égyptologue Salima Ikram, professeur d'égyptologie à l'Université américaine du Caire, a étudié la momification en profondeur et fournit ce qui suit : « L'ingrédient clé de la momification était le natron, ou netjry, le sel divin. Il s'agit d'un mélange de bicarbonate de sodium, de carbonate de sodium, de sulfate de sodium et de chlorure de sodium, présent naturellement en Égypte, le plus souvent dans le Wadi Natrun, à environ soixante-quatre kilomètres au nord-ouest du Caire. Il a des propriétés desséchantes et dégraissantes et était le dessicant préféré, bien que le sel commun ait également été utilisé dans des enterrements plus économiques.

Dans le type de service funéraire le plus coûteux, le corps était disposé sur une table et lavé. Les embaumeurs commençaient alors leur travail par la tête : « Le cerveau était retiré par les narines avec un crochet de fer, et ce qui ne pouvait être atteint avec le crochet était lavé avec des médicaments ; ensuite le flanc était ouvert avec un couteau en silex et l'ensemble le contenu de l'abdomen est retiré ; la cavité est ensuite soigneusement nettoyée et lavée, d'abord avec du vin de palme, puis à nouveau avec une infusion d'épices moulues.

Après cela, il est rempli de myrrhe pure, de cassia et de toute autre substance aromatique, à l'exception de l'encens, et recousu, après quoi le corps est placé dans le natron, entièrement recouvert pendant soixante-dix jours – jamais plus. Cette période passée, le corps est lavé puis enveloppé de la tête aux pieds dans du lin coupé en bandes et enduit sur le dessous de gomme, qui est couramment utilisée par les Égyptiens à la place de la colle. Dans cet état, le corps est restitué à la famille qui fait fabriquer une caisse en bois, en forme de figure humaine, dans laquelle il est placé.

Dans la deuxième inhumation la plus coûteuse, moins de soins ont été apportés au corps : « Aucune incision n'est pratiquée et les intestins ne sont pas retirés, mais de l'huile de cèdre est injectée avec une seringue dans le corps par l'anus qui est ensuite bouché pour empêcher le liquide de s'échapper. Le corps est ensuite guéri au natron pendant le nombre de jours prescrit, au cours duquel l'huile est évacuée. L'effet est si puissant qu'en quittant le corps, il entraîne avec lui les viscères à l'état liquide et, comme la chair a été dissoute par le natron, il ne reste plus rien du corps à part la peau et les os. Après ce traitement, il est restitué à la famille sans autre attention.

La troisième méthode d'embaumement, la moins chère, consistait « simplement à laver les intestins et à garder le corps pendant soixante-dix jours dans le natron ». Les organes internes ont été prélevés afin de contribuer à la préservation du cadavre, mais comme on pensait que le défunt en aurait encore besoin, les viscères ont été placés dans des canopes pour être scellés dans la tombe. Seul le cœur était laissé à l’intérieur du corps car on pensait qu’il contenait l’aspect Ab de l’âme. Les embaumeurs ont retiré les organes de l'abdomen par une longue incision pratiquée dans le côté gauche. En retirant le cerveau, comme le note Ikram, ils inséraient un outil chirurgical accroché dans le nez de la personne décédée et retiraient le cerveau en morceaux, mais il existe également des preuves d'embaumeurs cassant le nez pour agrandir l'espace et extraire le cerveau plus facilement. .

Se casser le nez n'était cependant pas la méthode privilégiée, car cela pouvait défigurer le visage du défunt et le but principal de la momification était de garder le corps intact et préservé aussi fidèlement que possible. Ce processus a été suivi aussi bien chez les animaux que chez les humains. Les Égyptiens momifiaient régulièrement leurs chats, chiens, gazelles, poissons, oiseaux, babouins, mais aussi le taureau Apis, considéré comme une incarnation du divin. L’ablation des organes et du cerveau avait pour seul but d’assécher le corps. Le seul organe qu'ils ont laissé en place, à la plupart des époques, était le cœur, car on pensait que c'était le siège de l'identité et du caractère de la personne. Le sang était drainé et les organes prélevés pour éviter la décomposition, le corps était à nouveau lavé et le pansement (enveloppement en lin) était appliqué.

Se casser le nez n'était cependant pas la méthode privilégiée, car cela pouvait défigurer le visage du défunt et le but principal de la momification était de garder le corps intact et préservé aussi fidèlement que possible. Ce processus a été suivi aussi bien chez les animaux que chez les humains. Les Égyptiens momifiaient régulièrement leurs chats, chiens, gazelles, poissons, oiseaux, babouins, mais aussi le taureau Apis, considéré comme une incarnation du divin. L’ablation des organes et du cerveau avait pour seul but d’assécher le corps. Le seul organe qu'ils ont laissé en place, à la plupart des époques, était le cœur, car on pensait que c'était le siège de l'identité et du caractère de la personne. Le sang était drainé et les organes prélevés pour éviter la décomposition, le corps était à nouveau lavé et le pansement (enveloppement en lin) était appliqué.

Bien que les processus ci-dessus soient la norme observée tout au long de la majeure partie de l’histoire de l’Égypte, il y a eu des écarts à certaines époques. Bunson note : « Chaque période de l’Égypte ancienne a été témoin d’une altération des différents organes conservés. Le cœur, par exemple, a été conservé à certaines époques et, sous les dynasties ramessides, les organes génitaux étaient chirurgicalement retirés et placés dans un cercueil spécial en forme du dieu Osiris. Cela était peut-être célébré en commémoration de la perte par le dieu de ses propres organes génitaux ou comme cérémonie mystique. Cependant, tout au long de l'histoire de la nation, les jarres canopes étaient sous la protection des Mesu Heru, les quatre fils d'Horus. Ces jarres et leur contenu, les organes imbibés de résine, étaient conservés à proximité du sarcophage dans des conteneurs spéciaux.

Une fois les organes prélevés et le corps lavé, le cadavre était enveloppé dans du linge - soit par les embaumeurs, si l'on avait choisi le service le plus coûteux (qui inclurait également des amulettes magiques et des charmes de protection dans l'emballage), soit par le famille - et placé dans un sarcophage ou un simple cercueil. Cet emballage était connu sous le nom de « linge d'hier » car, au départ, les pauvres donnaient leurs vieux vêtements aux embaumeurs pour qu'ils enveloppent le cadavre. Cette pratique a finalement conduit à n’importe quel tissu de lin utilisé pour l’embaumement connu sous le même nom.

Les funérailles étaient une affaire publique au cours de laquelle, si l'on pouvait se le permettre, des femmes étaient embauchées comme pleureuses professionnelles. Ces femmes étaient connues sous le nom de « Cerfs-volants de Nephthys » et encourageaient les gens à exprimer leur chagrin par leurs propres cris et lamentations. Ils faisaient référence à la brièveté de la vie et à la soudaineté de la mort, mais donnaient également l'assurance de l'aspect éternel de l'âme et la confiance que le défunt passerait par l'épreuve de la pesée du cœur dans l'au-delà par Osiris pour passer au paradis. au Champ des Roseaux.

Les objets funéraires, aussi riches ou modestes soient-ils, seraient placés dans le tombeau ou la tombe. Il s'agirait notamment de poupées shabti qui, dans l'au-delà, pourraient être réveillées grâce à un sort et assumer les tâches de la personne décédée. Puisque la vie après la mort était considérée comme une version éternelle et parfaite de la vie sur terre, on pensait qu'il y avait du travail là-bas, tout comme dans la vie mortelle. Le shabti accomplissait ces tâches afin que l'âme puisse se détendre et s'amuser. Les poupées Shabti sont des indicateurs importants pour les archéologues modernes sur la richesse et le statut de l'individu enterré dans une certaine tombe ; plus il y a de poupées shabti, plus la richesse est grande.

Outre le shabti, la personne serait enterrée avec des objets jugés nécessaires dans l'au-delà : des peignes, des bijoux, de la bière, du pain, des vêtements, ses armes, un objet préféré, voire ses animaux de compagnie. Tous ces éléments apparaîtraient à l’âme dans l’au-delà et elle pourrait les utiliser. Avant que le tombeau ne soit scellé, un rituel était célébré, considéré comme vital pour la poursuite du voyage de l'âme : la cérémonie d'ouverture de la bouche. Dans ce rite, un prêtre invoquait Isis et Nephthys (qui avaient ramené Osiris à la vie) en touchant la momie avec différents objets (herminettes, ciseaux, couteaux) à différents endroits tout en oignant le corps. Ce faisant, il a redonné l’usage des oreilles, des yeux, de la bouche et du nez au défunt.

Outre le shabti, la personne serait enterrée avec des objets jugés nécessaires dans l'au-delà : des peignes, des bijoux, de la bière, du pain, des vêtements, ses armes, un objet préféré, voire ses animaux de compagnie. Tous ces éléments apparaîtraient à l’âme dans l’au-delà et elle pourrait les utiliser. Avant que le tombeau ne soit scellé, un rituel était célébré, considéré comme vital pour la poursuite du voyage de l'âme : la cérémonie d'ouverture de la bouche. Dans ce rite, un prêtre invoquait Isis et Nephthys (qui avaient ramené Osiris à la vie) en touchant la momie avec différents objets (herminettes, ciseaux, couteaux) à différents endroits tout en oignant le corps. Ce faisant, il a redonné l’usage des oreilles, des yeux, de la bouche et du nez au défunt.

Le fils et héritier du défunt assumait souvent le rôle du prêtre, reliant ainsi davantage le rite à l'histoire d'Horus et de son père Osiris. Le défunt pouvait désormais entendre, voir et parler et était prêt à continuer le voyage. La momie serait enfermée dans le sarcophage ou le cercueil, qui serait enterré dans une tombe ou déposé dans une tombe avec les objets funéraires, et les funérailles se termineraient. Les vivants retournaient alors à leurs affaires, et les morts étaient alors censés accéder à la vie éternelle. [Encyclopédie de l'histoire ancienne].

AVIS: Rituels mortuaires égyptiens antiques. Depuis que les archéologues européens ont commencé à fouiller en Égypte aux XVIIIe et XIXe siècles après J.-C., la culture ancienne a été largement associée à la mort. Même au milieu du XXe siècle, des érudits réputés écrivaient encore sur les Égyptiens obsédés par la mort et dont la vie manquait de jeu et de joie. Les momies dans des tombeaux sombres et labyrinthiques, d'étranges rituels exécutés par des prêtres austères et les tombeaux pyramidaux des rois restent les images les plus marquantes de l'Égypte ancienne dans l'esprit de nombreuses personnes, même de nos jours, et un éventail de plus de 2 000 divinités - dont beaucoup uniquement associé à l'au-delà - semble simplement s'ajouter à la vision établie des anciens Égyptiens obsédés par la mort. En réalité, cependant, ils étaient pleinement engagés dans la vie, à tel point que leur vie après la mort était considérée comme une continuation éternelle de leur séjour sur terre.

Lorsqu'une personne mourait dans l'Egypte ancienne, les funérailles étaient un événement public qui permettait aux vivants de pleurer le décès d'un membre de la communauté et permettait au défunt de passer du plan terrestre à l'éternel. Même s’il y avait des effusions de chagrin et un profond deuil suite à la perte d’un être cher, ils ne croyaient pas que la personne décédée avait cessé d’exister ; ils avaient simplement quitté la terre pour un autre royaume. Afin de s'assurer qu'ils atteignent leur destination en toute sécurité, les Égyptiens ont développé des rituels mortuaires élaborés pour préserver le corps, libérer l'âme et la laisser partir. Ces rituels encourageaient l'expression saine du chagrin parmi les vivants mais se terminaient par une fête célébrant la vie du défunt et son départ, soulignant que la mort n'était pas la fin mais seulement une continuation. L'égyptologue Helen Strudwick note que « pour les Égyptiens épris de vie, la garantie de continuer à vivre dans le monde souterrain était extrêmement importante ». Les rituels mortuaires offraient précisément ce genre de garantie aux gens.

Les premières sépultures de l'Égypte ancienne étaient de simples tombes dans lesquelles le défunt était placé, sur le côté gauche, accompagné de quelques objets funéraires. Il est clair qu'il existait déjà une croyance en une sorte de vie après la mort avant environ 3 500 avant JC, lorsque la momification a commencé à être pratiquée, mais aucune trace écrite de la forme que prenait cette croyance. Les tombes simples de la période prédynastique en Égypte (vers 6000 - 3150 avant JC) ont évolué vers les tombes mastaba du début de la période dynastique (vers 3150 - 2613 avant JC), qui sont ensuite devenues les grandes pyramides de l'Ancien Empire (vers 2613-2181 avant JC). Toutes ces périodes croyaient à une vie après la mort et se livraient à des rituels mortuaires, mais celles de l'Ancien Empire sont les plus connues grâce aux images sur les tombes. Bien que l’on pense généralement que tout le monde en Égypte était momifié après sa mort, cette pratique était coûteuse et seules la classe supérieure et la noblesse pouvaient se le permettre.

Les premières sépultures de l'Égypte ancienne étaient de simples tombes dans lesquelles le défunt était placé, sur le côté gauche, accompagné de quelques objets funéraires. Il est clair qu'il existait déjà une croyance en une sorte de vie après la mort avant environ 3 500 avant JC, lorsque la momification a commencé à être pratiquée, mais aucune trace écrite de la forme que prenait cette croyance. Les tombes simples de la période prédynastique en Égypte (vers 6000 - 3150 avant JC) ont évolué vers les tombes mastaba du début de la période dynastique (vers 3150 - 2613 avant JC), qui sont ensuite devenues les grandes pyramides de l'Ancien Empire (vers 2613-2181 avant JC). Toutes ces périodes croyaient à une vie après la mort et se livraient à des rituels mortuaires, mais celles de l'Ancien Empire sont les plus connues grâce aux images sur les tombes. Bien que l’on pense généralement que tout le monde en Égypte était momifié après sa mort, cette pratique était coûteuse et seules la classe supérieure et la noblesse pouvaient se le permettre.

À l’époque de l’Ancien Empire égyptien, la culture avait une compréhension claire du fonctionnement de l’univers et de la place de l’humanité dans celui-ci. Les dieux avaient créé le monde et ses habitants grâce à la magie (heka) et l'avaient également soutenu grâce à la magie. Le monde entier était imprégné de la vie mystique générée par les dieux qui accueilleraient l'âme lorsqu'elle quitterait finalement la terre pour l'au-delà. Pour que l’âme puisse faire ce voyage, le corps qu’elle laissait derrière elle devait être soigneusement préservé, et c’est pourquoi la momification est devenue une partie intégrante des rituels mortuaires. Bien que l’on pense généralement que tout le monde en Égypte était momifié après sa mort, cette pratique était coûteuse et seules les classes supérieures et la noblesse pouvaient se le permettre.

Dans l'Ancien Empire, les rois étaient enterrés dans leurs tombeaux pyramidaux, mais à partir de la Première Période Intermédiaire de l'Égypte (2181-2040 av. J.-C.), les rois et les nobles préféraient les tombeaux creusés dans la roche ou dans la terre. À l'époque du Nouvel Empire (vers 1570-1069 av. J.-C.), les tombes et les rituels menant à l'inhumation avaient atteint leur plus haut état de développement. Il y avait trois méthodes d'embaumement/rituel funéraire disponibles : la plus chère et la plus élaborée, une deuxième option, moins chère, qui permettait encore une grande partie de la première, et une troisième qui était encore moins chère et accordait peu d'attention aux détails de la première. Les rituels et méthodes d'embaumement suivants décrits sont ceux de la première option, la plus élaborée, qui était pratiquée pour la royauté et les rituels spécifiques sont ceux observés dans le Nouvel Empire d'Égypte.

Après la mort, le corps était amené aux embaumeurs où les prêtres le lavaient et le purifiaient. Le prêtre de la morgue prélevait ensuite les organes qui se dégraderaient le plus rapidement et détruiraient le corps. Au début de la momification, les organes de l'abdomen et du cerveau étaient placés dans des bocaux canopes que l'on pensait être surveillés par les dieux gardiens connus sous le nom de Les Quatre Fils d'Horus. Plus tard, les organes étaient retirés, traités, enveloppés et replacés dans le corps, mais des jarres canopes étaient toujours placées dans les tombes et on pensait toujours que les Quatre Fils d'Horus surveillaient les organes.

Les embaumeurs prélevaient les organes de l'abdomen par une longue incision pratiquée dans le côté gauche ; pour le cerveau, ils inséraient un outil chirurgical accroché dans le nez de la personne décédée et retiraient le cerveau en morceaux. Il existe également des preuves d'embaumeurs cassant le nez pour agrandir l'espace et faire sortir le cerveau plus facilement. Se casser le nez n'était cependant pas la méthode privilégiée, car cela pouvait défigurer le visage du défunt et le but principal de la momification était de garder le corps intact et préservé aussi fidèlement que possible. L'ablation des organes et du cerveau visait à assécher le corps. Le seul organe laissé en place était le cœur, car on pensait que c'était le siège de l'identité de la personne. Tout cela a été fait parce que l'âme avait besoin d'être libérée du corps pour continuer son voyage éternel dans l'au-delà et, pour ce faire, elle avait besoin d'avoir une « maison » intacte à laisser derrière elle et qu'elle reconnaîtrait si elle le souhaitait. revenir visiter.

Les embaumeurs prélevaient les organes de l'abdomen par une longue incision pratiquée dans le côté gauche ; pour le cerveau, ils inséraient un outil chirurgical accroché dans le nez de la personne décédée et retiraient le cerveau en morceaux. Il existe également des preuves d'embaumeurs cassant le nez pour agrandir l'espace et faire sortir le cerveau plus facilement. Se casser le nez n'était cependant pas la méthode privilégiée, car cela pouvait défigurer le visage du défunt et le but principal de la momification était de garder le corps intact et préservé aussi fidèlement que possible. L'ablation des organes et du cerveau visait à assécher le corps. Le seul organe laissé en place était le cœur, car on pensait que c'était le siège de l'identité de la personne. Tout cela a été fait parce que l'âme avait besoin d'être libérée du corps pour continuer son voyage éternel dans l'au-delà et, pour ce faire, elle avait besoin d'avoir une « maison » intacte à laisser derrière elle et qu'elle reconnaîtrait si elle le souhaitait. revenir visiter.

Après le prélèvement des organes, le corps a été trempé dans du natron pendant 70 jours puis lavé et purifié à nouveau. Il était ensuite soigneusement enveloppé dans du lin ; un processus qui pourrait prendre jusqu’à deux semaines. L'égyptologue Margaret Bunson explique : « C'était un aspect important du processus mortuaire, accompagné d'incantations, d'hymnes et de cérémonies rituelles. Dans certains cas, les draps provenant des sanctuaires et des temples étaient fournis aux défunts riches ou aristocratiques, croyant que ces matériaux avaient des grâces spéciales et des pouvoirs magiques. Une momie individuelle nécessiterait environ 445 mètres carrés de matériau. Tout au long des emballages, des pierres semi-précieuses et des amulettes étaient placées à des positions stratégiques, chacune garantissant la protection d'une certaine région de l'anatomie humaine dans l'au-delà. »

Parmi ces amulettes les plus importantes se trouvait celle qui était placée sur le cœur. Cela avait pour but d'empêcher le cœur de témoigner contre le défunt au moment du jugement. Puisque le cœur était le siège du caractère individuel et qu'il était évident que les gens faisaient souvent des déclarations qu'ils regrettaient plus tard, il était important d'avoir un charme pour empêcher cette possibilité. Les embaumeurs rendraient ensuite la momie à la famille qui ferait confectionner un cercueil ou un sarcophage.

Le cadavre ne serait cependant pas encore placé dans le cercueil, mais serait déposé sur une cercueil puis transporté vers un bateau en attente sur le Nil. C'était le début du service funéraire qui commençait tôt le matin, généralement au départ soit d'un temple du roi, soit du centre de l'embaumeur. Les serviteurs et les parents les plus pauvres du défunt étaient en tête du cortège portant des fleurs et des offrandes de nourriture. Ils étaient suivis par d'autres transportant des objets funéraires tels que des vêtements et des poupées shabti, les biens favoris du défunt et d'autres objets qui seraient nécessaires dans l'au-delà.

Directement devant le cadavre se trouvaient des pleureuses professionnelles, des femmes connues sous le nom de Cerfs-volants de Nephthys, dont le but était d'encourager les autres à exprimer leur chagrin. Les cerfs-volants hurlaient bruyamment, se frappaient la poitrine, se cognaient la tête contre le sol et hurlaient de douleur. Ces femmes étaient habillées de la couleur du deuil et du chagrin, un bleu-gris, et se couvraient le visage et les cheveux de poussière et de terre. Il s'agissait d'un poste rémunéré, et plus le défunt était riche, plus il y avait de cerfs-volants présents dans le cortège. Une scène du tombeau du pharaon Horemheb (1320-1292 av. J.-C.) du Nouvel Empire représente de manière vivante les cerfs-volants de Nephthys au travail alors qu'ils gémissent et se jettent à terre.

Directement devant le cadavre se trouvaient des pleureuses professionnelles, des femmes connues sous le nom de Cerfs-volants de Nephthys, dont le but était d'encourager les autres à exprimer leur chagrin. Les cerfs-volants hurlaient bruyamment, se frappaient la poitrine, se cognaient la tête contre le sol et hurlaient de douleur. Ces femmes étaient habillées de la couleur du deuil et du chagrin, un bleu-gris, et se couvraient le visage et les cheveux de poussière et de terre. Il s'agissait d'un poste rémunéré, et plus le défunt était riche, plus il y avait de cerfs-volants présents dans le cortège. Une scène du tombeau du pharaon Horemheb (1320-1292 av. J.-C.) du Nouvel Empire représente de manière vivante les cerfs-volants de Nephthys au travail alors qu'ils gémissent et se jettent à terre.

Au début de la période dynastique en Égypte, les serviteurs auraient été tués en arrivant au tombeau afin de pouvoir continuer à servir le défunt dans l'au-delà. Au Nouvel Empire, cette pratique avait été abandonnée depuis longtemps et une effigie remplaçait désormais les serviteurs connus sous le nom de tekenu. Comme les poupées shabti, qu'on animerait magiquement dans l'au-delà pour accomplir un travail, les tekenu prendraient vie plus tard, de la même manière, pour servir l'âme au paradis.

Le cadavre et le tekenu étaient suivis par des prêtres, et lorsqu'ils atteignirent la rive orientale du Nil, les tekenu et les bœufs qui avaient tiré le cadavre furent rituellement sacrifiés et brûlés. Le cadavre a ensuite été déposé sur un bateau mortuaire avec deux femmes symbolisant les déesses Isis et Nephthys. C'était en référence au mythe d'Osiris dans lequel Osiris est tué par son frère Set et ramené à la vie par sa sœur-épouse Isis et sa sœur Nephthys. Dans sa vie, le roi était associé au fils d'Osiris et d'Isis, Horus, mais dans sa mort, au Seigneur des morts, Osiris. Les femmes s'adressaient au roi mort comme aux déesses parlant à Osiris.

Le bateau a navigué du côté est (représentant la vie) vers l'ouest (le pays des morts) où il a accosté et le corps a ensuite été déplacé vers une autre tombe et transporté jusqu'à sa tombe. Un prêtre aurait déjà fait installer le cercueil ou le sarcophage à l'entrée du tombeau, et à ce stade, le cadavre était placé à l'intérieur. Le prêtre effectuait ensuite la cérémonie d'ouverture de la bouche au cours de laquelle il touchait le cadavre à divers endroits du corps afin de restaurer les sens afin que le défunt puisse à nouveau voir, entendre, sentir, goûter et parler.

Au cours de cette cérémonie, les deux femmes représentant Isis et Nephthys récitaient Les Lamentations d'Isis et Nephthys, l'incantation d'appel et de réponse qui recréait le moment où Osiris avait été ramené à la vie par les sœurs. Le couvercle était ensuite fixé sur le cercueil et celui-ci était transporté dans le tombeau. Le tombeau contiendrait le nom du défunt, des statues et des photos de lui dans la vie, ainsi que des inscriptions sur le mur (textes des pyramides) racontant l'histoire de sa vie et fournissant des instructions pour l'au-delà. Des prières seraient faites pour l'âme du défunt et des objets funéraires seraient disposés autour du cercueil ; après cela, le tombeau serait scellé.

La famille était censée assurer la survie des défunts en leur apportant des offrandes de nourriture et de boissons et en se souvenant de leur nom. Si une famille trouvait cela trop pénible, elle engageait un prêtre (connu sous le nom de Ka-Servant) pour accomplir les tâches et les rituels. Des listes de nourriture et de boissons à apporter étaient inscrites sur la tombe (Listes d'Offrandes) ainsi qu'une autobiographie des défunts afin qu'on se souvienne d'eux. L'âme continuerait à exister paisiblement dans la vie suivante (après justification) tant que ces offrandes seraient faites.

La famille était censée assurer la survie des défunts en leur apportant des offrandes de nourriture et de boissons et en se souvenant de leur nom. Si une famille trouvait cela trop pénible, elle engageait un prêtre (connu sous le nom de Ka-Servant) pour accomplir les tâches et les rituels. Des listes de nourriture et de boissons à apporter étaient inscrites sur la tombe (Listes d'Offrandes) ainsi qu'une autobiographie des défunts afin qu'on se souvienne d'eux. L'âme continuerait à exister paisiblement dans la vie suivante (après justification) tant que ces offrandes seraient faites.

Les prêtres, la famille et les invités s'asseyaient ensuite pour un festin célébrant la vie du défunt et son voyage vers le paradis. Cette célébration avait lieu à l'extérieur du tombeau, sous une tente dressée à cet effet. La nourriture, la bière et le vin auraient été apportés plus tôt et étaient désormais servis sous forme de banquet pique-nique élaboré. Le défunt serait honoré du genre de festival qu’il aurait connu et apprécié dans sa vie. Une fois la fête terminée, les invités rentraient chez eux et continuaient leur vie.

Mais pour l’âme du défunt, une nouvelle vie venait de commencer. Suite aux rituels mortuaires et à la fermeture du tombeau, on pensait que l'âme se réveillait dans le corps et se sentait désorientée. Des inscriptions sur le mur du tombeau, comme dans les Textes des Pyramides, ou dans le cercueil, comme dans le cas des Textes du Cercueil, rappelleraient à l'âme sa vie sur terre et lui ordonneraient de quitter le corps et d'avancer. Ces textes furent remplacés au Nouvel Empire d'Égypte par le Livre des Morts. L'un des dieux, le plus souvent Anubis, semblait conduire l'âme vers la Salle de la Vérité (également connue sous le nom de Salle des Deux Vérités) où elle serait jugée.

Les représentations du jugement montrent fréquemment une longue file d'âmes attendant leur moment pour comparaître devant Osiris et celles-ci sont soignées par des divinités comme Qebhet, qui leur a fourni de l'eau fraîche et rafraîchissante. Des déesses familières comme Nephthys, Isis, Neith et Serket seraient également là pour réconforter et encourager l'âme. Le moment venu, on avançait là où Osiris, Anubis et Thot se tenaient près de la balance de la justice et récitaient les confessions négatives, une liste rituelle de péchés dont on pouvait honnêtement dire qu'on n'avait pas commis. À ce stade, le cœur de chacun était pesé dans la balance contre la plume blanche de la vérité ; si le cœur était plus léger que la plume, on était justifié, et sinon, le cœur tombait au sol où il était mangé par le monstre Amut et l'âme cesserait alors d'exister.

Si l'on avait été justifié par la pesée du cœur, Osiris, Thot et Anubis conféreraient avec les quarante-deux juges et permettraient ensuite à l'individu de passer vers le paradis. Cette suite du voyage prend différentes formes selon les différents textes et époques. Dans certaines versions, l'âme doit encore éviter les pièges, les démons et les dangers, et a besoin de l'aide d'un guide tel que Le Livre égyptien des morts. Dans d'autres représentations, une fois justifiée, on se rendait sur les rives du lac Lily où il fallait passer un test final.

Si l'on avait été justifié par la pesée du cœur, Osiris, Thot et Anubis conféreraient avec les quarante-deux juges et permettraient ensuite à l'individu de passer vers le paradis. Cette suite du voyage prend différentes formes selon les différents textes et époques. Dans certaines versions, l'âme doit encore éviter les pièges, les démons et les dangers, et a besoin de l'aide d'un guide tel que Le Livre égyptien des morts. Dans d'autres représentations, une fois justifiée, on se rendait sur les rives du lac Lily où il fallait passer un test final.

Le passeur était un homme éternellement désagréable nommé Hraf-hef, envers qui l'âme devait être bonne et gracieuse. Si l'on réussissait ce test final, on traversait le lac à la rame jusqu'au paradis dans le Champ des Roseaux. Ici, l'âme trouverait tout et chacun pensait être perdu à cause de la mort. Ceux qui étaient décédés auparavant attendraient ainsi que leurs animaux de compagnie préférés. La maison que l'âme avait aimée de son vivant, le quartier, les amis, tout l'attendrait et l'âme jouirait éternellement de cette vie sans menace de perte et en compagnie des dieux immortels. Ce paradis final n'était cependant possible que si la famille sur terre avait accompli complètement les rituels mortuaires et si elle continuait à honorer et à se souvenir de l'âme du défunt. [Encyclopédie de l'histoire ancienne].

AVIS: Enterrement égyptien antique. L'enterrement égyptien est le terme commun désignant les anciens rituels funéraires égyptiens concernant la mort et le voyage de l'âme vers l'au-delà. L'éternité, selon l'historien Bunson, « était la destination commune de chaque homme, femme et enfant en Égypte », mais pas « l'éternité » comme dans une vie après la mort au-dessus des nuages, mais plutôt une Égypte éternelle qui reflétait la vie de chacun sur terre. Pour les anciens Égyptiens, l’au-delà était le champ de roseaux, reflet parfait de la vie vécue sur terre. Les rites funéraires égyptiens étaient pratiqués dès 4000 avant JC et reflètent cette vision de l'éternité.

Le corps le plus ancien conservé d'une tombe est celui de ce qu'on appelle « Gingembre », découvert à Gebelein, en Égypte, et daté de 3400 avant JC. Les rites funéraires ont changé au fil du temps entre environ 4000 avant JC et 30 avant JC, mais l'accent constant était mis sur la vie éternelle et le certitude d'une existence personnelle au-delà de la mort. Cette croyance est devenue bien connue dans le monde antique grâce à la transmission culturelle à travers le commerce (notamment via la Route de la Soie) et a fini par influencer d’autres civilisations et religions. On pense qu’il a inspiré la vision chrétienne de la vie éternelle et qu’il a eu une influence majeure sur les pratiques funéraires dans d’autres cultures.

Selon Hérodote (484-425/413 avant JC), les rites égyptiens concernant l'enterrement étaient très dramatiques dans le deuil des morts, même si l'on espérait que le défunt trouverait le bonheur dans une terre éternelle au-delà de la tombe. Il écrit : « En ce qui concerne le deuil et les funérailles, lorsqu'un homme distingué meurt, toutes les femmes de la maison se plâtrent la tête et le visage avec de la boue, puis, laissant le corps à l'intérieur, parcourent la ville avec les parents du mort, leurs robes fermées avec une ceinture et frappèrent leurs seins nus. Les hommes eux aussi suivent le même procédé, portant une ceinture et se battant comme les femmes. La cérémonie terminée, ils emmènent le corps pour le momifier."

La momification était pratiquée en Égypte dès 3 500 avant JC et aurait été suggérée par la préservation des cadavres enterrés dans le sable aride. Le concept égyptien de l’âme – qui s’est peut-être développé assez tôt – dictait qu’il fallait un corps préservé sur terre pour que l’âme puisse espérer une vie éternelle. On pensait que l'âme était composée de neuf parties distinctes : le Khat était le corps physique ; la double forme du Ka un ; le Ba, un aspect d'oiseau à tête humaine qui pouvait se déplacer entre la terre et le ciel ; Shuyet était le moi de l'ombre ; Akh le moi immortel et transformé, les aspects Sahu et Sechem de l'Akh ; Ab était le cœur, la source du bien et du mal ; Ren était son nom secret. Le Khat devait exister pour que le Ka et le Ba se reconnaissent et le corps devait donc être préservé aussi intact que possible.

Après le décès d'une personne, la famille apportait le corps du défunt chez les embaumeurs où les professionnels « produisaient des modèles spécimens en bois, classés en qualité. Ils demandent lequel des trois est requis, et la famille du défunt, après s'être mise d'accord sur un prix, laisse les embaumeurs à leur tâche ». Il y avait trois niveaux de qualité et de prix correspondant dans les enterrements égyptiens et les embaumeurs professionnels offraient les trois choix aux personnes endeuillées. Selon Hérodote : « On dit que le type le meilleur et le plus cher représente [Osiris], le meilleur suivant est quelque peu inférieur et moins cher, tandis que le troisième est le moins cher de tous ».

Ces trois choix d'inhumation dictaient le type de cercueil dans lequel on serait enterré, les rites funéraires disponibles et, également, le traitement du corps. Selon l'historien Ikram, « L'ingrédient clé de la momification était le natron, ou netjry, le sel divin. Il s'agit d'un mélange de bicarbonate de sodium, de carbonate de sodium, de sulfate de sodium et de chlorure de sodium, présent naturellement en Égypte, le plus souvent dans le Wadi Natrun, à environ soixante-quatre kilomètres au nord-ouest du Caire. Il possède des propriétés desséchantes et dégraissantes et était le dessicant préféré, bien que le sel commun ait également été utilisé dans des enterrements plus économiques.

Le corps du défunt, dans le type d'enterrement le plus coûteux, était disposé sur une table et le cerveau était retiré par les narines avec un crochet en fer, et ce qui ne pouvait pas être atteint avec le crochet était lavé avec des médicaments ; Ensuite, le flanc est ouvert avec un couteau en silex et tout le contenu de l'abdomen est retiré ; la cavité est ensuite soigneusement nettoyée et lavée, d'abord avec du vin de palme, puis à nouveau avec une infusion d'épices moulues. Après cela, il est rempli de myrrhe pure, de cassia et de toute autre substance aromatique, à l'exception de l'encens, et recousu, après quoi le corps est placé dans le natron, entièrement recouvert pendant soixante-dix jours – jamais plus. Cette période passée, le corps est lavé puis enveloppé de la tête aux pieds dans du lin coupé en bandes et enduit sur le dessous de gomme, qui est couramment utilisée par les Égyptiens à la place de la colle. Dans cet état, le corps est rendu à la famille qui fait fabriquer une caisse en bois, en forme de figure humaine, dans laquelle il est placé.

Le deuxième enterrement le plus cher différait du premier dans la mesure où moins de soins ont été donnés au corps. Aucune incision n'est faite et les intestins ne sont pas enlevés, mais de l'huile de cèdre est injectée avec une seringue dans le corps par l'anus qui est ensuite bouché pour empêcher le liquide de s'échapper. Le corps est ensuite guéri au natron pendant le nombre de jours prescrit, au cours duquel l'huile est évacuée. L'effet est si puissant qu'en quittant le corps, il entraîne avec lui les viscères à l'état liquide et, comme la chair a été dissoute par le natron, il ne reste plus rien du corps à part la peau et les os. Après ce traitement, il est restitué à la famille sans autre attention.

La troisième méthode d'embaumement, et la moins chère, consistait « simplement à laver les intestins et à garder le corps pendant soixante-dix jours dans du natron ». Les organes internes ont été retirés afin d'aider à préserver le cadavre, mais parce que l'on pensait que le défunt en aurait encore besoin. eux, les viscères étaient placés dans des canopes pour être scellés dans le tombeau. Seul le cœur était laissé à l’intérieur du corps car on pensait qu’il contenait l’aspect Ab de l’âme. Même les Égyptiens les plus pauvres étaient soumis à une sorte de cérémonie, car on pensait que si le défunt n'était pas enterré correctement, l'âme reviendrait sous la forme d'un fantôme pour hanter les vivants. Comme la momification pouvait coûter très cher, les pauvres donnaient leurs vêtements usagés aux embaumeurs pour qu'ils les utilisent pour envelopper le cadavre.

D’où l’expression « Le linge d’hier » faisant allusion à la mort. « Les pauvres ne pouvaient pas se permettre de nouveaux draps et enveloppaient donc leurs cadavres bien-aimés dans ceux d'hier ». Avec le temps, l'expression a été appliquée à toute personne décédée et employée par les Cerfs-volants de Nephthys (les pleureuses professionnelles lors des funérailles). « Le défunt est traité par ces personnes en deuil comme quelqu'un qui s'habillait de fin lin mais qui dort désormais dans le « linge d'hier ». Cette image faisait allusion au fait que la vie sur terre était devenue « hier » pour les morts » (Bunson, 146). Les bandages en lin étaient également connus sous le nom de Tresses de Nephthys, après que cette déesse, la sœur jumelle d'Isis, fut associée à la mort et à l'au-delà. Les pauvres étaient enterrés dans des tombes simples avec les objets dont ils avaient profité dans la vie ou tout autre objet dont la famille pouvait se permettre de se séparer.

Chaque tombe contenait une sorte de provision pour l’au-delà. Les tombes en Égypte étaient à l'origine de simples tombes creusées dans la terre, qui se sont ensuite développées en mastabas rectangulaires, des tombes plus ornées construites en briques crues. Les mastabas ont finalement évolué en forme pour devenir des structures connues sous le nom de « pyramides à degrés » et celles-ci sont ensuite devenues de « véritables pyramides ». Ces tombes sont devenues de plus en plus importantes à mesure que la civilisation égyptienne progressait, dans la mesure où elles seraient le lieu de repos éternel du Khat et que sa forme physique devait être protégée des pilleurs de tombes et des éléments. Le cercueil, ou sarcophage, était également construit en toute sécurité dans un but de protection à la fois symbolique et pratique du cadavre. La ligne de hiéroglyphes qui descend verticalement à l'arrière d'un sarcophage représente l'épine dorsale du défunt et était censée donner à la momie la force de se lever pour manger et boire.

Bien entendu, l'approvisionnement de la tombe dépendait de la richesse personnelle de chacun et, parmi les artefacts inclus, il y avait des poupées Shabti. Dans la vie, les Égyptiens étaient appelés à consacrer chaque année une certaine partie de leur temps à des projets de construction publique. Si l'on était malade ou si l'on n'avait pas les moyens d'y consacrer du temps, on pouvait envoyer un travailleur de remplacement. On ne pouvait le faire qu'une fois par an, sous peine d'être puni pour manquement au devoir civique. Dans la mort, pensait-on, les gens devraient encore accomplir ce même type de service (puisque l'au-delà était simplement une continuation de la vie terrestre) et c'est pourquoi les poupées Shabti étaient placées dans la tombe pour servir de travailleur de remplacement lorsque les personnes y faisaient appel. le dieu Osiris pour le service. Plus il y a de poupées Shabti trouvées dans une tombe, plus celle qui y est enterrée est riche. Comme sur terre, chaque Shabti ne pouvait être utilisé qu'une seule fois en remplacement et il fallait donc désirer plus de poupées que moins et cette demande a créé une industrie dédiée à leur création.

Une fois le cadavre momifié et la tombe préparée, les funérailles ont eu lieu au cours desquelles la vie du défunt a été honorée et la perte a été pleurée. Même si le défunt avait été populaire et que les personnes en deuil ne manquaient pas, le cortège funèbre et l'enterrement étaient accompagnés de cerfs-volants de Nephthys (toujours des femmes) qui étaient payés pour se lamenter bruyamment tout au long de la cérémonie. Ils ont chanté La Lamentation d'Isis et Nephthys, qui tire son origine du mythe des deux sœurs pleurant la mort d'Osiris, et était censé inspirer aux autres personnes lors des funérailles une démonstration d'émotion. Comme dans d'autres cultures anciennes, le souvenir des morts garantissait leur existence continue dans l'au-delà et on pensait qu'une grande manifestation de chagrin lors d'un enterrement avait des échos dans la Salle de la Vérité (également connue sous le nom de Salle d'Osiris) où l'âme du le parti se dirigeait.

À partir de la période de l’Ancien Empire, la cérémonie d’ouverture de la bouche était célébrée soit avant le cortège funèbre, soit juste avant la mise au tombeau de la momie. Cette cérémonie souligne une fois de plus l'importance du corps physique dans la mesure où elle était menée afin de réanimer le cadavre pour une utilisation continue par l'âme. Un prêtre récitait des sorts en utilisant une lame de cérémonie pour toucher la bouche du cadavre (afin qu'il puisse à nouveau respirer, manger et boire) ainsi que les bras et les jambes pour qu'il puisse se déplacer dans la tombe. Une fois le corps enterré et le tombeau scellé, d'autres sorts et prières, tels que Les Litanies d'Osiris (ou, dans le cas d'un pharaon, les sorts connus sous le nom de Textes des Pyramides) étaient récités et le défunt était ensuite laissé à l'abandon. commencer le voyage vers l’au-delà. [Encyclopédie de l'histoire ancienne].

AVIS: La mort dans l'Egypte ancienne. Pour les anciens Égyptiens, la mort n’était pas la fin de la vie mais seulement une transition vers un autre plan de réalité. Une fois que l'âme avait passé avec succès le jugement du dieu Osiris, elle se dirigeait vers un paradis éternel, le Champ des Roseaux, où tout ce qui avait été perdu à la mort était restitué et où l'on vivrait vraiment heureux pour toujours. Même si la vision égyptienne de l’au-delà était la plus réconfortante de toutes les civilisations anciennes, les gens craignaient toujours la mort. Même dans les périodes de gouvernement central fort, lorsque le roi et les prêtres détenaient le pouvoir absolu et que leur vision du paradis après la mort était largement acceptée, les gens avaient toujours peur de mourir.