Antico Warfare Persiano Greco Mycenaean Spartan Troy Roma Julius Caesar Carthage

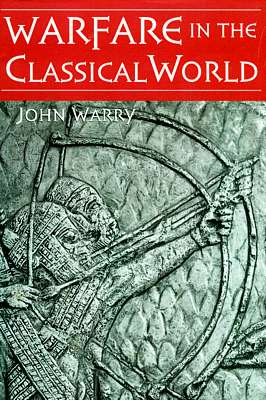

La guerra nel mondo classico di John Warry.

NOTA: Abbiamo 75.000 libri nella nostra biblioteca, quasi 10.000 titoli diversi. È probabile che abbiamo altre copie dello stesso titolo in condizioni diverse, alcune meno costose, altre in condizioni migliori. Potremmo anche avere edizioni diverse (alcune tascabili, altre con copertina rigida, spesso edizioni internazionali). Se non vedi quello che desideri, contattaci e chiedi. Saremo lieti di inviarti un riepilogo delle diverse condizioni e prezzi che potremmo avere per lo stesso titolo.

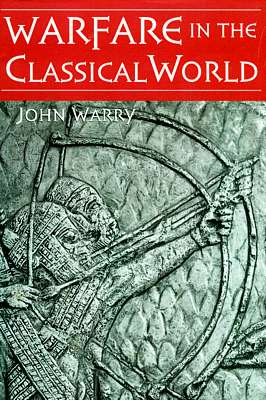

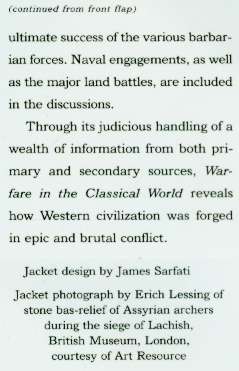

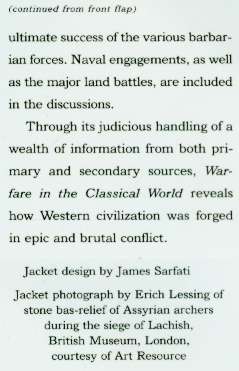

DESCRIZIONE: Copertina rigida con sovraccoperta: 302 pagine. Editore: Barnes and Nobel Books; (2000). Dimensioni: 9¼ x 6 x 1¼ pollici; 1¼ libbre. Dalle guerre omeriche e micenee, fino al periodo romano, per concludere con l'avvento dei barbari. Con una sezione centrale di splendide illustrazioni in bianco e nero. Questo autorevole volume ripercorre l'evoluzione dell'arte della guerra nel mondo greco e romano tra il 1600 a.C. e l'800 d.C., dall'ascesa della civiltà micenea alla caduta di Ravenna e al declino finale dell'Impero Romano. Il libro, ovviamente, parla anche dei grandi comandanti militari, come Alessandro e Giulio Cesare, uomini le cui imprese di comando forniscono ancora materiale di discussione e ammirazione nelle accademie militari del mondo.

CONDIZIONE: COME NUOVO. Non letto (e in questo senso "nuovo") anche se con copertina rigida usurata e sovraccoperta. Barnes & Noble (2000) 302 pagine. Senza macchia, ad eccezione di lievi segni di usura sui bordi e sugli angoli della sovraccoperta e modesti segni di usura sui bordi e sugli angoli della copertina. All'interno le pagine sono immacolate; pulito, nitido, non contrassegnato, non modificato, ben rilegato, chiaramente non letto. Dall'esterno la sovraccoperta evidenzia solo lievi segni di usura sui bordi e sugli angoli, principalmente sotto forma di leggere increspature sulla testa del dorso, sugli angoli superiori aperti (o "punte" come vengono spesso chiamati) e sull'allungamento del bordo superiore del lato posteriore della sovraccoperta. E per "svenuto" intendiamo proprio questo, letteralmente. È necessario tenere il libro davanti a una fonte di luce ed esaminarlo abbastanza da vicino per discernere la leggera increspatura. Sotto la sovraccoperta le copertine sono pulite e non sporche e riecheggiano i lievi segni di usura della sovraccoperta sovrastante, lievi increspature sulla testa del dorso, sul tallone e sulle quattro punte della copertina (superiore e inferiore, davanti e dietro), TRANNE che l'angolo superiore aperto di la copertina anteriore presenta diverse pieghe all'angolo dove è stata leggermente urtata. La protuberanza è così leggera che non viene riprodotta nelle pagine sottostanti (non c'è alcuna increspatura o piegatura corrispondente alle pagine sotto l'angolo della copertina). Tuttavia, se rimuovi la sovraccoperta dal libro, puoi vedere alcune lievi increspature nell'angolo della copertina. Le coperture tendono ad essere meno indulgenti rispetto alla sovraccoperta rispetto agli elementi di movimentazione/scaffalatura di routine che sono gli elementi che contribuiscono allo "shelfwear". I bordi e gli angoli delle copertine sono spesso vittime di un riposizionamento negligente, pigro o goffo, e spesso vengono urtati contro i bordi dello scaffale mentre vengono riposti/rimessi negli scaffali. Quando rimetti i libri sugli scaffali, o anche quando fai una mossa di ri-merchandising all'ingrosso, è molto facile battere i bordi e/o gli angoli del libro contro il bordo dello scaffale (ci sono stato, l'ho fatto), soprattutto se sei di nuovo in difficoltà. -mettere sullo scaffale un certo numero di libri o spostarli. Anche se la sovraccoperta potrebbe non mostrare alcun effetto negativo di un urto così leggero (essendo semplicemente carta), le copertine sotto la sovraccoperta tendono a non "rimbalzare indietro" anche da un leggero colpo, e tali colpi o urti contro il bordo rigido dello scaffale lo faranno " lasciare un ricordo indelebile". Fatta eccezione per quell'angolo di copertina leggermente spiegazzato, le condizioni generali del libro non sono molto lontane da ciò che altrimenti verrebbe considerato "nuovo" da un tradizionale ambiente di libreria con scaffali fisici (come Barnes & Noble, Borders o B. Dalton, per esempio) in cui altrimenti i libri "nuovi" spesso sono diventati leggermente macchiati a causa della manipolazione di routine e della dura prova di essere costantemente accantonati, rimessi sugli scaffali e mescolati qua e là. Soddisfazione garantita incondizionatamente. In magazzino, pronto per la spedizione. Nessuna delusione, nessuna scusa. IMBALLAGGIO PESANTEMENTE IMBOTTITO E SENZA DANNI! Vendita online di libri di storia antica rari e fuori stampa dal 1997. Accettiamo resi per qualsiasi motivo entro 30 giorni! #051f.

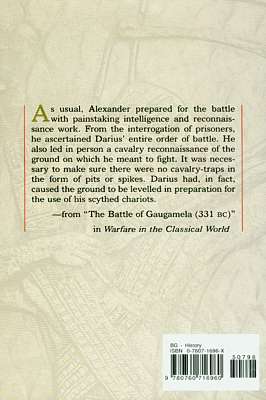

SI PREGA DI VEDERE LE IMMAGINI SOTTO PER LA DESCRIZIONE DELLA GIACCA E PER LE PAGINE DELLE IMMAGINI DALL'INTERNO DEL LIBRO.

SI PREGA DI VEDERE LE IMMAGINI SOTTO PER LA DESCRIZIONE DELLA GIACCA E PER LE PAGINE DELLE IMMAGINI DALL'INTERNO DEL LIBRO.

SI PREGA DI VEDERE LE RECENSIONI DELL'EDITORE, DEI PROFESSIONISTI E DEI LETTORI SOTTO.

RECENSIONE: La guerra classica o "antica" è stata una delle preferite da sempre tra i lettori, i collezionisti e i giocatori di guerra militari in generale. Qui vengono forniti dettagli completi sui grandi comandanti del mondo classico. Questo superbo volume ripercorre l'evoluzione dell'arte della guerra nel mondo greco e romano tra il 1600 a.C. e l'800 d.C., dall'ascesa della civiltà micenea alla caduta di Ravenna e al crollo dell'Impero Romano d'Occidente. John Warry racconta di un'epoca di grandi comandanti militari come Alessandro Magno, Annibale e Giulio Cesare, uomini le cui imprese di comando forniscono ancora materiale per la discussione e l'ammirazione nelle accademie militari del mondo. Ricche illustrazioni con dettagli completi di soldati in uniforme, equipaggiamento, armi, navi da guerra, macchine d'assedio, elefanti da guerra, ecc.

RECENSIONE: Traccia l'evoluzione dell'arte della guerra nel mondo greco e romano tra il 1600 aC e l'800 dC, dall'ascesa della civiltà micenea alla caduta di Ravenna e al crollo dell'Impero Romano d'Occidente. John Warry racconta di un'epoca di grandi comandanti militari come Alessandro Magno, Annibale e Giulio Cesare, uomini le cui imprese di comando forniscono ancora materiale per la discussione e l'ammirazione nelle accademie militari del mondo. Il testo è completato da una cronologia corrente.

Sommario:

-La pronuncia delle lingue antiche.

-Guerra omerica e micenea.

-Le guerre persiane.

-La guerra del Peloponneso.

-Il declino di Sparta e -L'ascesa di Tebe.

-Alessandro Magno.

-I successori di Alessandro e il mondo greco successivo.

-Pirro dell'Epiro e la Repubblica Romana.

-Le guerre puniche e l'espansione romana.

-Mario e Silla.

-Mario e Silla.

-Pompeo e la sua epoca.

-Giulio Cesare.

-Le guerre del triumvirato.

-Il compito militare della Roma imperiale.

-La Venuta dei Barbari.

RECENSIONE: Dall'ascesa della Grecia alla caduta di Roma, questo volume illustrato è uno splendido resoconto dei guerrieri e delle battaglie che dominarono l'Europa e il Vicino Oriente per più di 1.000 anni. La storia inizia a Troia, attingendo alla leggenda omerica e alle moderne prove archeologiche. Continua attraverso le guerre persiane e del Peloponneso della Grecia, Alessandro Magno, le guerre puniche di Roma, Annibale, Giulio Cesare e le invasioni barbariche. La guerra nel mondo classico entusiasmerà sia i lettori che hanno un interesse maturo per quel periodo, sia coloro che conoscono la storia antica per la prima volta.

RECENSIONE: La prosa è molto leggibile facendo girare le pagine. Sicuramente il libro definitivo su questo argomento, con un testo accessibile ma accademico.

RECENSIONE: Dall'ascesa della Grecia alla caduta di Roma, questo volume è uno splendido resoconto dei guerrieri e delle battaglie che dominarono l'Europa e il Vicino Oriente per più di 1.000 anni. La storia inizia a Troia, attingendo alla leggenda omerica e alle moderne prove archeologiche. Continua attraverso le guerre persiane e del Peloponneso della Grecia, Alessandro Magno, le guerre puniche di Roma, Annibale, Giulio Cesare e le invasioni barbariche. La guerra nel mondo classico entusiasmerà sia i lettori che hanno un interesse maturo per il periodo sia, sebbene non sia un libro per bambini, i bambini che verranno a conoscenza della storia antica per la prima volta. [Amazon.com].

RECENSIONE: Un libro assolutamente eccezionale sul soldato greco e romano e sulla guerra in età classica. Il libro del signor Warry è facile da seguire. È un ottimo posto per apprendere le basi della guerra antica, come i diversi tipi di truppe, dalla fanteria leggera a quella pesante, o i tipi di cavalleria e carri. È facile immaginare te stesso come uno di questi soldati e come deve essere stato andare in battaglia come oplita greco o come legionario romano. Devo ammettere che stavo leggendo questo libro quando mi venne l'idea di scrivere il mio libro su un soldato romano, "Il Capo Centurione". Il libro di Warry ti aiuta a visualizzare chiaramente l'aspetto e le sensazioni di questo soldato mentre marciava per miglia con il suo equipaggiamento completo e poi entrava in battaglia con il nemico, indipendentemente dal fatto che quel nemico fosse cartaginese, persiano, gallico o ebreo. Consiglio vivamente questo libro a chiunque desideri avere un libro pratico e facilmente leggibile sull'arte della guerra antica.

RECENSIONE: Questo è un libro meravigliosamente equilibrato. Copre il periodo classico tra il 1600 a.C. e l'800 d.C. in modo molto organizzato e leggibile. Ogni periodo è preceduto dal titolo "Antiche Autorità" e indica da dove provengono le seguenti informazioni. Quindi il periodo viene discusso in una narrazione fluida che evidenzia le personalità e gli eventi chiave dell'epoca insieme a uno sguardo approfondito ai meccanismi della guerra. La strategia e le tattiche presentate si fondono bene con la discussione storica. In sintesi, questa è un'enciclopedia fantastica e si colloca come uno dei libri più belli che abbia mai visto sull'argomento. Superbo.

RECENSIONE: Questa è un'eccellente introduzione alla guerra antica. Il libro tratta la tecnologia dell'epoca, ma esamina anche le tattiche e offre una panoramica delle politiche che portano ai vari conflitti. Consiglio vivamente questo libro ai principianti nel campo della guerra antica come me. Le principali autorità sono ampiamente citate nel testo e anche il glossario è fantastico! Altamente raccomandato per i principianti o per coloro che hanno un interesse generale per l'argomento.

RECENSIONE: Questa è una grande risorsa per chiunque sia interessato a quell'enorme periodo di tempo che va dall'era omerica fino alla fine dell'Impero Romano d'Occidente. Viene trattata una quantità sorprendente di argomenti, dalle specie di elefanti ormai estinte alle navi e alle macchine. L'autore ha un buon modo di mostrare tendenze a lungo termine: la fanteria leggera greca diventa più pesante mentre la fanteria pesante diventa più leggera, ad esempio, cosa che altrimenti non potresti notare. Vale sicuramente il prezzo.

RECENSIONE: Questo superbo libro copre l'antica Grecia e Roma in guerra e i loro nemici. L'ho comprato nel 1998 e l'ho letto da cima a fondo due volte, ho scritto 14 recensioni capitolo per capitolo per i miei amici e ci ho fatto riferimento circa un centinaio di volte negli ultimi vent'anni. Contiene descrizioni dettagliate di battaglie e cronologie. Presenta la storia in uno stile divertente da leggere. Questo è un libro fantastico!

RECENSIONE: Questo superbo libro copre l'antica Grecia e Roma in guerra e i loro nemici. L'ho comprato nel 1998 e l'ho letto da cima a fondo due volte, ho scritto 14 recensioni capitolo per capitolo per i miei amici e ci ho fatto riferimento circa un centinaio di volte negli ultimi vent'anni. Contiene descrizioni dettagliate di battaglie e cronologie. Presenta la storia in uno stile divertente da leggere. Questo è un libro fantastico!

RECENSIONE: Per quanto riguarda la spiegazione della guerra nel mondo classico, non potresti davvero trovare un libro migliore. Inizialmente avevo trovato questo libro nella biblioteca del mio liceo e ci è voluta tutta la mia forza di volontà per trattenermi dal rubarlo. Ho scoperto che la maggior parte dei libri che spiegano battaglie famose lo fanno in modo spesso vago e lasciano molto all'interpretazione del lettore. Questo libro spiega come è nata una battaglia, passo dopo passo. Tieni presente che non approfondisce in particolare i meccanismi politici/sociali del motivo per cui è iniziata la battaglia, ma ciò non è necessario considerando che tanti altri libri trattano sufficientemente questi argomenti.

RECENSIONE: Una trattazione magistrale e straordinariamente attraente della scienza militare dell'antica Grecia e di Roma. Warry, studioso in pensione di Cambridge, è senza dubbio la migliore trattazione in un unico volume dell'argomento oggi disponibile. Dall'ascesa della civiltà micenea alla caduta di Ravenna e al crollo dell'Impero Romano d'Occidente, John Warry racconta di un'epoca di grandi comandanti militari come Alessandro Magno, Annibale e Giulio Cesare, uomini le cui imprese di comando forniscono ancora materiale oggetto di discussione e ammirazione nelle accademie militari del mondo. . . . Altamente raccomandato

RECENSIONE: Questo è davvero un libro meraviglioso e fornisce una meravigliosa introduzione alla guerra nel mondo classico. La sezione dell'Antica Grecia - dai tempi di Omero ad Alessandro Magno e i suoi successori - comprende metà delle pagine del libro, e poi la sezione della Repubblica Romana - da Pirro all'inizio del regno di Ottaviano/Augusto - comprende circa 80 pagine. Nel complesso il libro è semplicemente meraviglioso e, a patto che non ti dispiaccia l'autore che si diverte sulla Roma Imperiale, è un acquisto obbligato. La sezione di Alessandro Magno in particolare è spettacolare.

RECENSIONE: Ricordo ancora di aver acquistato questo libro da adolescente. Mi è costato l'intero assegno per quelle due settimane! Oh bene... Quello che ottieni qui è un libro con copertina rigida ben rilegato che tratta in modo conciso la storia militare e l'equipaggiamento della Grecia e di Roma. Si tratta quindi in qualche modo anche delle armi e delle armature dei loro nemici. Il libro è ben strutturato e il testo è facilmente leggibile anche per chi non è al passo con la nomenclatura della storia antica. Inoltre ci sono un sacco di dissertazioni su varie battaglie antiche, inclusi ordini di battaglia e mappe di come si svolgeva l'azione, il che per qualcuno che da giovane era appassionato di giochi di guerra è stato davvero un grande vantaggio. Nel complesso, quindi, questo è praticamente il libro perfetto per un appassionato di storia in erba o un regalo per qualcuno che conosci. Ho rivisto qui la versione che ho. Non so se il testo o l'impaginazione siano stati aggiornati nelle versioni successive (credo di aver visto un'edizione del 1995 in agguato lì). Ma a prescindere, qualunque versione tu ottenga, sono sicuro che troverai molto valore in questo primer di qualità.

RECENSIONE: Ricordo ancora di aver acquistato questo libro da adolescente. Mi è costato l'intero assegno per quelle due settimane! Oh bene... Quello che ottieni qui è un libro con copertina rigida ben rilegato che tratta in modo conciso la storia militare e l'equipaggiamento della Grecia e di Roma. Si tratta quindi in qualche modo anche delle armi e delle armature dei loro nemici. Il libro è ben strutturato e il testo è facilmente leggibile anche per chi non è al passo con la nomenclatura della storia antica. Inoltre ci sono un sacco di dissertazioni su varie battaglie antiche, inclusi ordini di battaglia e mappe di come si svolgeva l'azione, il che per qualcuno che da giovane era appassionato di giochi di guerra è stato davvero un grande vantaggio. Nel complesso, quindi, questo è praticamente il libro perfetto per un appassionato di storia in erba o un regalo per qualcuno che conosci. Ho rivisto qui la versione che ho. Non so se il testo o l'impaginazione siano stati aggiornati nelle versioni successive (credo di aver visto un'edizione del 1995 in agguato lì). Ma a prescindere, qualunque versione tu ottenga, sono sicuro che troverai molto valore in questo primer di qualità.

RECENSIONE: Questo è un bellissimo libro. I vari artefatti sono attentamente collegati alle battaglie contemporanee con grande accuratezza. Questo è uno di quei libri a cui si ritorna nel corso degli anni, sia per rinfrescare le proprie conoscenze che per ampliarle!

RECENSIONE: Ricordo di aver letto questo libro da bambino quando l'ho trovato nella biblioteca di mio padre e da allora ho desiderato averne una copia anch'io. Un tesoro di informazioni sui progressi nel campo della guerra nel mondo classico.

RECENSIONE: L'ho preso per mio figlio e ho finito per leggerlo per primo. Sono sicuro che durante questo Natale entrambi vorremo lottare per il libro. Adoro le descrizioni delle grandi guerre. Tutto sommato è un libro fantastico che sospetto che leggerò e rileggerò molte volte.

RECENSIONE: Avendo letto alcuni romanzi storici sulle legioni romane, volevo verificare che gli scrittori di romanzi avessero ritratto l'esercito romano così com'era realmente. Dopo aver letto questo libro, sono fiducioso che gli scrittori di narrativa lo abbiano fatto. Ben organizzato, ben scritto.

RECENSIONE: se sei anche lontanamente interessato alle civiltà o alla guerra dell'era classica, questo è un libro da avere. I bambini più grandi troveranno estremamente utile studiare questa materia e anche gli adulti ne saranno molto contenti. Anche il lettore occasionale si troverà molto interessato. Un compagno ideale per qualsiasi altra opera letteraria storica.

RECENSIONE: se sei anche lontanamente interessato alle civiltà o alla guerra dell'era classica, questo è un libro da avere. I bambini più grandi troveranno estremamente utile studiare questa materia e anche gli adulti ne saranno molto contenti. Anche il lettore occasionale si troverà molto interessato. Un compagno ideale per qualsiasi altra opera letteraria storica.

ULTERIORI BACKGROUND SULLA GUERRA ANTICA:

Antica guerra celtica: I Celti erano un gruppo linguistico che si estendeva su una vasta area geografica e comprendeva numerose culture ed etnie. Per questo motivo, le tradizioni, le pratiche e gli stili di vita dei popoli di lingua celtica variavano notevolmente. L'importanza della guerra e le tradizioni che la circondano erano un filo conduttore comune di somiglianze in tutte le società e culture celtiche. Ciò fu vero dall'emergere della cultura di Hallstatt (XII-VI secolo a.C.) fino alla cultura di La Tene (V-I secolo a.C.).

La guerra era intrecciata con le strutture sociali, l'arte, la religione e lo stile di vita celtici. I Celti acquisirono una reputazione di guerrieri tra i loro vicini nel mondo antico. Le società celtiche tendevano ad essere organizzate in modo più flessibile rispetto alle loro controparti mediterranee, gli artigiani celtici lavoravano il ferro, il bronzo e l'oro con straordinaria abilità. Molte innovazioni tecnologiche legate alla lavorazione dei metalli hanno avuto origine dai Celti.

Si sa relativamente poco della società celtica a causa della parzialità delle fonti classiche che descrivono i Celti e dell'ambiguità delle prove archeologiche. È evidente che la struttura delle società celtiche era piuttosto diversificata, con regalità sacrale, coalizioni tribali e persino strutture politiche repubblicane esistenti in tempi e luoghi diversi. Le sepolture dei guerrieri di La Tene contengono oggetti legati alla guerra come spade, lance ed elmi, nonché articoli per bere legati ai banchetti.

Sulla base delle prove archeologiche (alcune tombe contengono beni molto più preziosi di altre) si ipotizza che esistesse una struttura sociale gerarchica e che l'aristocrazia ponesse una forte enfasi sullo status e sul prestigio del guerriero. La prima letteratura irlandese attesta anche la presenza di diverse classi sociali, tra cui nobili, persone libere e schiavi. La clientela era una parte importante di questa società, poiché l'aristocrazia utilizzava i legami di clientelismo che avevano con i propri seguaci per mantenere il proprio status sociale. Un mecenate offrirebbe ospitalità, protezione legale, sostegno economico e altre ricompense ai propri seguaci in cambio di lealtà e servizio.

Ci si aspettava che i loro seguaci li ripagassero con i prodotti delle loro fattorie, lavorassero per loro e li seguissero in battaglia quando chiamati. I celti di status sufficientemente elevato da avere clienti potrebbero essi stessi avere un mecenate di status superiore, con capi e persino re che sono clienti di sovrani più potenti. La guerra e le incursioni offrivano agli individui l'opportunità di migliorare la propria posizione sociale e acquisire bottino con cui fornire ai propri clienti. Molte incursioni furono effettuate per rubare bestiame o tesori, le due più importanti fonti di ricchezza nella società celtica. Tuttavia, alcune incursioni erano tentativi di conquistare gruppi o comunità politiche vicine.

Ci si aspettava che i loro seguaci li ripagassero con i prodotti delle loro fattorie, lavorassero per loro e li seguissero in battaglia quando chiamati. I celti di status sufficientemente elevato da avere clienti potrebbero essi stessi avere un mecenate di status superiore, con capi e persino re che sono clienti di sovrani più potenti. La guerra e le incursioni offrivano agli individui l'opportunità di migliorare la propria posizione sociale e acquisire bottino con cui fornire ai propri clienti. Molte incursioni furono effettuate per rubare bestiame o tesori, le due più importanti fonti di ricchezza nella società celtica. Tuttavia, alcune incursioni erano tentativi di conquistare gruppi o comunità politiche vicine.

La competizione per il potere politico nell'Europa celtica fu talvolta violenta. Re o capi potrebbero tentare di sottomettere con la forza altri gruppi per aumentare il loro prestigio. Altre volte, gli sconfitti erano costretti a offrire tributi e ostaggi ai vincitori. Le sepolture proto-celtiche e celtiche possono dirci molto sullo sviluppo della cultura guerriera nell'Europa centrale. La pratica di seppellire individui importanti con oggetti legati alla guerra e allo status risale alla cultura dei campi di urne dell'Europa centrale del XII secolo a.C. Le cosiddette "sepolture dei guerrieri" si distinguono dalla massa delle sepolture più ordinarie nei cimiteri preistorici per la ricchezza e il significato dei loro riti di sepoltura.

Gli individui importanti si distinguevano per l'inclusione di oggetti come equipaggiamenti per cavalli e armi, in particolare spade. Anche veicoli come carri o carri venivano inclusi nelle sepolture di alto rango, offrendo un precursore del ruolo che il carro giocò nelle successive guerre celtiche e nei riti di sepoltura. Questi oggetti potrebbero essere stati posseduti dagli individui in vita, ma la scelta degli oggetti da includere in una sepoltura potrebbe anche essere influenzata dalle tradizioni e dalle credenze locali. Ad esempio, il posizionamento di alcune armi o pezzi di equipaggiamento potrebbe essere stato più cerimoniale o motivato religiosamente. Ciò è particolarmente probabile che sia vero per spade, pugnali ed elmi più decorati.

L'importanza del possesso di cavalli e dello status di guerriero era condivisa dalla cultura di Hallstatt che si sviluppò nella stessa regione e fiorì dal XII al VI secolo a.C. circa, quando venne succeduta dalla cultura di La Tene. Anche tesori come coppe e corni giocarono un ruolo importante nei riti di sepoltura di Hallstatt e la capacità di organizzare feste sontuose divenne un metodo primario per segnalare potere e status. Questo modo di distinguere le élite si diffuse rapidamente e sepolture con armi di Hallstatt e equipaggiamenti per cavalli sono state trovate fino alla Gran Bretagna e all'Irlanda. D’altro canto, la pratica di seppellire le élite con i veicoli rimase localizzata nell’Europa centrale, in particolare in Germania e Boemia.

Le sepolture dei guerrieri del periodo La Tene risalgono all'incirca tra il VI e il I secolo a.C. Le sepolture dei guerrieri di La Tene contengono oggetti legati alla guerra come spade, lance ed elmi, nonché articoli per bere legati ai banchetti. Le persone più importanti venivano sepolte con cavalli o carri. Una sorta di gerarchia di guerrieri appare sul calderone di Gundestrup proveniente dallo Jutland, in Danimarca, un reperto archeologico immediatamente riconoscibile e molto famoso.

Le sepolture dei guerrieri del periodo La Tene risalgono all'incirca tra il VI e il I secolo a.C. Le sepolture dei guerrieri di La Tene contengono oggetti legati alla guerra come spade, lance ed elmi, nonché articoli per bere legati ai banchetti. Le persone più importanti venivano sepolte con cavalli o carri. Una sorta di gerarchia di guerrieri appare sul calderone di Gundestrup proveniente dallo Jutland, in Danimarca, un reperto archeologico immediatamente riconoscibile e molto famoso.

Questa scena è spesso interpretata come una rappresentazione della fede in un'aldilà in cui gli individui potrebbero avanzare nello status sociale. Nel registro inferiore una fila di lancieri marcia a piedi verso una figura gigante, probabilmente una divinità legata alla guerra. Un uomo con un elmo con cresta di cinghiale e una spada segue i lancieri, e dietro di lui ci sono tre suonatori di carnyx (uno strumento a fiato). All'estrema sinistra, il dio sovradimensionato immerge un uomo in un calderone di rinascita. Nel registro superiore, un gruppo di guerrieri o capi a cavallo si allontanano dal dio.

I Celti erano rinomati per la loro abilità a cavallo e i cavalli giocavano un ruolo importante nella cultura celtica. L'importanza del possesso di cavalli e dell'auriga per lo status sociale e la ricchezza nella cultura celtica è una testimonianza del ruolo della guerra a cavallo nell'Europa celtica. Lo storico romano del II secolo d.C. Pausania descrive una tattica chiamata trimarcisia nella sua “Descrizione della Grecia”. Ogni guerriero a cavallo sarebbe stato accompagnato da due stallieri, ciascuno dei quali aveva un cavallo nel caso in cui il cavallo del loro padrone fosse stato ferito. Se il guerriero veniva ferito, uno degli stallieri lo riportava al proprio accampamento, mentre l'altro restava a combattere al suo posto.

Fonti romane descrivono i Celti che portavano in battaglia sia carri che carri, e questi veicoli sono stati trovati nelle sepolture celtiche dell'età del ferro associate ai guerrieri. Carri a due ruote trainati da una squadra di due cavalli sono noti sia da testimonianze archeologiche che artistiche come monete e sepolture. Secondo i romani, i Celti usavano i loro carri per gettarsi nella mischia e intimidire i nemici prima di saltare giù e combattere a piedi. Secondo Giulio Cesare: “…Il modo [dei Britanni] di combattere con i loro carri è questo: in primo luogo, vanno in giro in tutte le direzioni e lanciano le loro armi e generalmente rompono le file del nemico con la paura stessa dei loro cavalli e della rumore delle loro ruote; e quando si saranno introdotti tra le truppe di cavalli, saltano dai loro carri e attaccano a piedi...”

Autori romani del I secolo come Lucano, Pomponio Mela e Silio Italico descrivono i Celti mentre cavalcavano carri falcati in battaglia. Lo storico bizantino del VI secolo Jordanes fece un'affermazione simile riguardo ai Britanni nella sua "Getica". Sebbene non ci siano prove che i Celti usassero carri falcati, il loro uso è descritto nel poema epico irlandese dell'VIII secolo, ambientato nel I secolo d.C., "The Cattle Raid of Cooley":

Autori romani del I secolo come Lucano, Pomponio Mela e Silio Italico descrivono i Celti mentre cavalcavano carri falcati in battaglia. Lo storico bizantino del VI secolo Jordanes fece un'affermazione simile riguardo ai Britanni nella sua "Getica". Sebbene non ci siano prove che i Celti usassero carri falcati, il loro uso è descritto nel poema epico irlandese dell'VIII secolo, ambientato nel I secolo d.C., "The Cattle Raid of Cooley":

“…Quando lo spasimo ebbe attraversato il grande eroe Cúchulainn, salì sul suo carro da guerra falcato, irto di punte di ferro e lame strette, con uncini e punte dure, ed eroiche punte frontali, con strumenti lacerati e chiodi laceranti sulle aste e cinghie, anelli e corde. Il corpo del carro era scarno, leggero ed eretto, adatto alle imprese di un campione, con spazio per le otto armi del nobile guerriero, veloci come il vento o come una rondine o un cervo che sfreccia sulla pianura. Il carro era sistemato su due destrieri veloci, selvaggi e malvagi, dalla testa ordinata e dal corpo stretto, con quarti snelli e petto roano, fermi negli zoccoli e nei finimenti, uno spettacolo notevole nelle ordinate del carro..."

Nel I secolo a.C. i carri iniziarono a scomparire gradualmente dall'uso nell'Europa continentale, venendo gradualmente sostituiti da soldati a cavallo. La Gran Bretagna e l'Irlanda erano più isolate dai cambiamenti nella guerra che colpirono il continente e le tribù britanniche continuarono a utilizzare i carri fino al periodo romano. I carri da guerra sono attestati durante l'invasione della Gran Bretagna da parte di Giulio Cesare nel 54 a.C. Si dice anche che i Caledoniani della moderna Scozia usassero carri da guerra nella battaglia di Mons Graupius nell'83 d.C. Il rumore e il clamore dei carri celtici sono sottolineati sia da Cesare che dallo storico del I secolo Tacito.

La panoplia celtica generalmente consisteva in una spada, lance e uno scudo. Le principali fonti di prove sulle antiche armi e armature celtiche provengono da reperti archeologici, resoconti letterari greci e romani e arte raffigurante guerrieri celtici. I Celti sono noti per aver utilizzato lunghi scudi ovali sufficientemente lunghi da proteggere la maggior parte del corpo. Questi erano decorati con borchie in bronzo o ferro, alcuni dei quali erano piuttosto decorati, come il reperto archeologico noto come "Scudo di Battersea". Le spade venivano indossate sul fianco o sul fianco, appese a una catena di bronzo o di ferro.

Venivano usati diversi tipi di lance, con alcuni giavellotti più leggeri lanciati da cavallo, mentre lance più grandi venivano usate come lance. L'armatura composita in tessuto o pelle, non diversamente dal linothorax greco, è raffigurata nell'arte celtica e veniva certamente utilizzata. Già nel IV secolo d.C. la cotta di maglia era prevalente tra i guerrieri celtici e molte raffigurazioni classiche dei Celti li ritraggono mentre indossano camicie di maglia. La cotta di maglia è stata trovata nelle sepolture della tarda età del ferro provenienti dall'Europa occidentale, centrale e soprattutto orientale.

Venivano usati diversi tipi di lance, con alcuni giavellotti più leggeri lanciati da cavallo, mentre lance più grandi venivano usate come lance. L'armatura composita in tessuto o pelle, non diversamente dal linothorax greco, è raffigurata nell'arte celtica e veniva certamente utilizzata. Già nel IV secolo d.C. la cotta di maglia era prevalente tra i guerrieri celtici e molte raffigurazioni classiche dei Celti li ritraggono mentre indossano camicie di maglia. La cotta di maglia è stata trovata nelle sepolture della tarda età del ferro provenienti dall'Europa occidentale, centrale e soprattutto orientale.

I romani probabilmente incontrarono per la prima volta l'armatura di maglia in aree con presenze celtiche come l'Italia settentrionale, e la cotta di maglia potrebbe aver avuto origine tra i Celti prima di diffondersi in Europa e in Asia Minore, come sosteneva l'autore romano del I secolo a.C. Varrone a.C.). Queste camicie erano realizzate con migliaia di cerchi di ferro intrecciati e consentivano a chi le indossava una maggiore libertà di movimento rispetto alle corazze in bronzo massiccio o ferro. Gli esempi sopravvissuti di cotte di maglia celtiche sono tipicamente lunghi, cadono appena sotto la vita e avrebbero pesato più di 30 libbre. Per aiutare a ridistribuire il peso della cotta di maglia, erano dotati di ampi spallacci che avevano il vantaggio di aggiungere una protezione extra.

Alcuni esempi sopravvissuti di corazze sono stati trovati anche nelle tombe di Hallstatt e La Tene, sebbene fossero molto rari. Il pettorale di Stična è una corazza di bronzo rivettata proveniente dalla tomba di un guerriero di Hallstatt del VI secolo a.C. nell'odierna Slovenia. Corazze simili sono state trovate nelle sepolture di Hallstatt dell'VIII secolo a.C. a Marmesse, in Francia. Queste corazze presentano alcune somiglianze con le "corazze a campana" greche ed etrusche prodotte nel Mediterraneo durante il periodo arcaico (VIII-VI secolo a.C.) e con la "corazza muscolare" sviluppata nel V secolo a.C.

Il "Guerriero di Grezan" del I secolo a.C. è uno dei più antichi e migliori esempi di arte celtica raffigurante un guerriero, potrebbe raffigurare la figura che indossa una corazza. Elmi La Tene di varie forme e disegni compaiono nelle tombe dal V secolo a.C. in poi. Tuttavia, gli elmi celtici sono rari ed è probabile che gli elmi non fossero ampiamente utilizzati da alcune tribù. La loro scarsità conferma le affermazioni greche e romane secondo cui alcune tribù celtiche disprezzavano l'uso degli elmi. L'unica area in cui sono stati ritrovati un numero significativo di elmi celtici è l'Italia.

Molti esempi sopravvissuti di elmi celtici (come “l’elmo di Waterloo”) sono cerimoniali e non erano destinati all’uso nel combattimento reale. Si trattava di status symbol, realizzati con materiali costosi come oro e corallo oltre al bronzo e al ferro. I modelli spesso poco pratici indicano che avevano lo scopo di rendere chi li indossava più visibile nelle parate o nelle processioni, piuttosto che fornire protezione nel combattimento reale. Gli elmi celtici iniziarono ad essere meno elaborati e più pratici nel tardo periodo di La Tene, forse indicando che il loro uso stava diventando più diffuso.

I guerrieri celtici giocarono un ruolo sempre più importante nell'arte e nella letteratura dei Greci e dei Romani dal IV secolo a.C. in poi. Una coalizione di tribù celtiche guidate da un re noto come Brenno invase l'Italia e saccheggiò Roma nel 390 a.C. Un altro sovrano con lo stesso nome contribuì a guidare un'invasione dell'Europa sudorientale con una coalizione di tribù che culminò nell'invasione della Grecia intorno al 280 a.C. L'aggressiva migrazione dei Celti nel Mediterraneo portò a conflitti sempre più intensi con i regni ellenistici e la Repubblica Romana.

Gli autori greci e romani che descrivono i conflitti con le tribù celtiche notarono le differenze nelle tattiche e nell'equipaggiamento celtici. Tuttavia, questi resoconti sono fortemente influenzati da pregiudizi ed esagerazioni. Le tattiche celtiche erano generalmente denigrate come inferiori, alimentando gli stereotipi greco-romani secondo cui i popoli del nord erano selvaggi e poco intelligenti. Si riteneva che i guerrieri celtici avessero un coraggio temerario in battaglia, che poteva rapidamente trasformarsi in panico quando la battaglia si rivoltava contro di loro. Gli autori greci e romani accusarono i Celti di comportamenti barbari e brutali come il sacrificio umano e persino il cannibalismo.

Sebbene il sacrificio umano fosse praticato in una certa misura nelle culture celtiche, storie come il racconto di Pausania sui Celti che mangiavano bambini greci quando saccheggiarono Callium nel 279 a.C. sono pura finzione. Le armi e le armature celtiche furono adottate dai gruppi con cui entrarono in conflitto, come i Traci e i Romani. Il gladio romano ne è un esempio importante, poiché discendeva dalle spade celtiche o celtiberiche che potevano essere utilizzate sia per il taglio che per l'affondo. Il gladio sostituì le spade più appuntite e dal taglio smussato che i romani usavano fino al III secolo a.C.

Esistono diverse teorie al riguardo, inclusa l'idea che il gladio sia stato introdotto dalle tribù celtiberiche nella penisola iberica, da mercenari celti o celtiberici che combattevano per Annibale nella seconda guerra punica o dalle tribù galliche in Europa. La successiva adozione della spatha, una spada più lunga del gladius, fu in gran parte dovuta al crescente numero di ausiliari della cavalleria celtica nell'esercito romano del II-III secolo d.C. e ai cambiamenti nelle tattiche romane. Altri esempi di armi celtiche adottate dai romani sono i tipi di elmo Montefortino e Coolus.

L'immagine delle orde indisciplinate e selvagge che si ammassavano ai confini dell'impero fu coltivata dagli autori greco-romani che volevano contrapporre la propria sedicente civiltà alla barbarie dei popoli stranieri. Molti degli esempi più famosi di arte classica raffigurano i Celti nudi, a significare la loro presunta barbarie. Il "Gala morente" e il "Gallo Ludovisi che uccide sua moglie" sono due esempi di arte classica che usano la nudità per esprimere la barbarie dei loro sudditi, sebbene idealizzino anche la loro nobiltà nella sconfitta. Alcuni autori dell'antica Roma affermavano che si lanciavano in battaglia completamente nudi, voci che probabilmente ispirarono rappresentazioni artistiche di guerrieri celtici nudi.

Questi stereotipi classici dei Celti furono il fondamento dei primi studi storici e informano ancora in larga misura la percezione pubblica dei Celti. Sebbene le prove archeologiche abbiano smentito molte di queste idee, esse persistono ancora nell’immaginario moderno. [Enciclopedia della storia antica].

L'esercito romano: L'esercito romano, famoso per la sua disciplina, organizzazione e innovazione sia nelle armi che nelle tattiche, permise a Roma di costruire e difendere un enorme impero che per secoli avrebbe dominato il mondo mediterraneo e oltre. L'esercito romano, probabilmente una delle forze combattenti più longeve ed efficaci della storia militare, ha origini piuttosto oscure. Il biografo greco Plutarco attribuisce al leggendario fondatore di Roma, Romolo, la creazione delle forze legionarie (come sarebbero state conosciute nei periodi repubblicano e imperiale), tuttavia lo storico romano Tito Livio afferma che il primo esercito romano combatteva più sulla falsariga di quello greco. opliti in falange, molto probabilmente come una forma di milizia civile, con il reclutamento dipendente dalla posizione sociale del cittadino.

Il re Servio Tullio (580-530 aC circa) introdusse sei classi di ricchezza ai cittadini di Roma; il gruppo più basso non aveva proprietà ed era escluso dall'esercito, mentre il gruppo più alto, gli equites, formava la cavalleria. Il primo resoconto contemporaneo di una legione romana è di Polibio e risale al 150-120 aC circa; questa viene chiamata Legione Manipolare, anche se la legione Manipolare si sviluppò probabilmente intorno alla metà del IV secolo a.C. Si pensa che la legione Manipolare, che era basata su unità più piccole di 120-160 uomini chiamati manipoli (in latino ), è stato sviluppato per adattarsi alle formazioni più sciolte in cui combattevano i nemici di Roma e sarebbe stato in grado di manovrare le formazioni di falangi.

Il vantaggio di un tale cambiamento può essere visto quando Roma venne a combattere le falangi della Macedonia; Polibio 18:29-30 descrive i meriti dei manipoli romani nell'essere in grado di sconfiggere il nemico. Quando la natura dell'esercito di Roma cambiò da campagne limitate e stagionali e cominciò a nascere un impero provinciale, le legioni iniziarono a sviluppare basi più permanenti. Livio data questa progressione dicendo che dal 362 a.C. Roma aveva due legioni, e quattro legioni dal 311 a.C. L'esercito manipolare era puramente cittadino in questo periodo, e sarebbe stata la forza che uccise Annibale nella seconda guerra punica (218- 202 a.C.); tuttavia, a quel punto c'erano più di quattro legioni.

Quando la natura dell'esercito di Roma cambiò da campagne limitate e stagionali e un impero provinciale cominciò a nascere a causa del successo di battaglie come Cynoscephalae (197 a.C.) e Pidna (168 a.C.), le legioni iniziarono a sviluppare basi più permanenti. , creando a sua volta una carenza di manodopera. Caio Mario fu eletto console nel 107 aC, iniziò ad arruolare volontari tra i cittadini senza beni e li dotò di armi e armature a spese dello Stato. Anche lo sviluppo dal manipolo alla coorte è attribuito a Marius, sebbene questo cambiamento possa essere stato finalizzato da Marius, piuttosto che interamente implementato da lui.

La Guerra Sociale del 91-87 a.C. (dal latino socii alleati) evidenzia che la manodopera era ancora un problema per l'esercito romano, poiché alla fine della guerra fu concessa la cittadinanza agli italiani alleati, garantendo un maggior numero di uomini per l'esercito esercito. Con l'avvento della Repubblica e l'inizio della Roma Imperiale, Augusto riorganizzò l'esercito romano, aumentando, tra le altre cose, l'anzianità di servizio e creando una tesoreria militare. L'esercito continuò a svilupparsi, includendo diverse tattiche e formazioni più efficaci contro i nuovi nemici di Roma.

Nel II secolo d.C. Roma schierava unità di cavalleria corazzata e, sebbene in precedenza avesse utilizzato armi d'assedio, impiegando macchine d'assedio da lancio di frecce e pietre, fu nel III secolo d.C. che Roma iniziò a notare l'uso dell'artiglieria, con l'aggiunta dell'onagro, un grosso lanciatore di pietre. Ci sono molti scrittori classici che è utile consultare quando si guarda all'esercito romano, sia greco che romano. Polibio è molto utile nel valutare l'esercito romano, fornendo informazioni sulle loro armi (6.23), sulla disciplina (6.38) e sulle ricompense per il coraggio (6.39.1-3; 5-11), oltre a descriverli in battaglia.

Lo storico ebreo Giuseppe Flavio (circa 34-100 d.C.), pur riutilizzando forse Polibio, copre l'addestramento e la disciplina dell'esercito romano (3,71-6; 85-8; 102-7). Frontio (circa 40-103 d.C.) scrisse un'opera intitolata Stratagemmi; in esso è trattata la disciplina di Scipione, Corbulone, Pisone e M. Antonio (4.1.1; 4.1.21; 4.1.26; 4.1.37) tra le altre questioni. Vegezio (circa V secolo d.C.) scrisse un epitome di scienza militare che tratta la scelta di reclute adeguate, l'addestramento alle armi, l'addestramento alle manovre di battaglia e altre questioni pratiche relative all'esercito romano.

I soldati cittadini dell'esercito Manipolare sarebbero stati arruolati per un periodo di tempo specifico, invece di iscriversi per anni di servizio come avrebbero fatto nel periodo imperiale. Ciò significava che le legioni della Repubblica non avevano un'esistenza lunga e continua perché venivano sciolte al termine della campagna in cui avevano prestato servizio. Il risultato delle riforme mariane fu un esercito professionale permanente per lo Stato romano o, negli anni a venire, singoli generali che si guadagnarono la lealtà delle loro legioni.

La maggior parte dei soldati romani sarebbe stata reclutata intorno all'età di 18-20 anni, e nel I secolo d.C. si registra una diminuzione delle reclute italiane man mano che aumentavano le reclute dalle province. La coscrizione nell'esercito probabilmente avveniva attraverso le città, poiché i volontari non erano sempre disponibili. A quel punto, che tu fossi o meno un cittadino romano non aveva più molta importanza, purché fossi nato libero. Questo è stato preso sul serio e, come tale, è stato fatto un giuramento statale sulla tua libertà:

Traiano a Plinio: "[Un ufficiale aveva scoperto che due soldati appena arruolati erano schiavi]... è necessario indagare se meritano la pena capitale. Dipende se erano volontari o coscritti o dati come sostituti. Se sono coscritti, la colpa è dell'ufficiale di reclutamento; se sostituti, la colpa è di chi li ha dati; se si sono presentati con piena consapevolezza del proprio status, ciò è da imputargli. Poco rilevante che non siano ancora stati assegnati alle unità. Il giorno in cui furono approvati per la prima volta e prestarono giuramento richiese da loro la verità della loro origine." Lettere di Plinio, (10.30), 112 d.C. circa

L'esercito forniva poca mobilità sociale e ci voleva molto tempo per completare il servizio; inoltre, probabilmente avresti prestato servizio all'estero, e sebbene la paga non fosse cattiva, non era niente di speciale, e da essa venivano fatte molte detrazioni per cibo e vestiti (RMR, 68, papiro, Egitto, 81 d.C. lo dimostra) e c'erano molto severe ordinanze disciplinari. Tuttavia, allo stesso tempo, l’esercito garantiva la fornitura di cibo, medici e retribuzione, oltre a garantire stabilità. Anche se la paga non era brillante, poteva essere integrata dal bottino di guerra personale, dalla paga degli imperatori (di solito nel loro testamento), inoltre c'era la possibilità di avanzare di grado e questo aveva evidenti vantaggi monetari.

Il centurione medio riceveva 18 volte la paga del soldato standard, 13.500 denari, i centurioni della prima coorte ne ricevevano 27.000, mentre i primi ordines ne ricevevano 54.000. Nel II secolo d.C. non ci sarebbe stato nemmeno un servizio molto attivo, e quindi una minore minaccia di morte, poiché questo era un periodo abbastanza pacifico nella storia di Roma. A causa di questa successiva stabilità e insediamento, molte basi dell'esercito incorporarono bagni e anfiteatri, quindi l'esercito aveva chiaramente i suoi vantaggi. Tuttavia, fu solo Settimio Severo che i soldati standard potevano sposarsi legalmente durante il servizio (non che questo avesse fermato in anticipo i matrimoni non ufficiali, e inoltre, i centurioni potevano sposarsi in anticipo).

Allo stesso modo, i soldati potevano anche possedere schiavi. Tacito. (Storia. 2.80.5), fornisce un buon esempio delle condizioni di vita dell'esercito. Sebbene Dioniso e Plutarco non menzionino l'introduzione dei manipoli di per sé, parlano di cambiamenti tattici e di equipaggiamento che sarebbero in linea con i cambiamenti che un passaggio ai manipoli richiederebbe. Tito Livio descrive come veniva presentata in battaglia una formazione manipolabile: "... quella che prima era stata una falange, come le falangi macedoni, divenne in seguito una linea di battaglia formata da manipoli, con le truppe più arretrate schierate in un certo numero di compagnie".

"La prima linea, o hastati, comprendeva quindici manipoli, disposti a breve distanza l'uno dall'altro; il manipolo aveva venti soldati armati alla leggera, il resto del loro numero portava scudi oblunghi; inoltre erano detti "armati alla leggera" quelli che portavano solo una lancia e giavellotti. Questa prima linea nella battaglia conteneva il fiore dei giovani che stavano diventando maturi per il servizio. Dietro a questi veniva una fila di altrettanti manipoli, composta da uomini di età più robusta; questi erano chiamati principes; portavano scudi oblunghi ed erano i più vistosamente armati di tutti."

"Chiamarono questo corpo di trenta manipoli antepilani, perché dietro gli stendardi stavano anch'essi altre quindici compagnie, ciascuna delle quali aveva tre sezioni, la prima sezione di ogni compagnia era detta pilus. La compagnia era composta da tre vessilli o “stendardi”; un solo vessillo aveva sessanta soldati, due centurioni, un vexillarius o portabandiera; la compagnia contava centottantasei uomini. Il primo stendardo portava i triarii, soldati veterani di provato valore; il secondo vessillo i rorarii, uomini più giovani e meno illustri; la terza bandiera gli accensi, che erano i meno fidati, e per questo motivo erano assegnati alla linea più arretrata…” (Livio, Ab urbe condita, 8.8).

La forza standard dell'esercito imperiale romano erano le legioni, una fanteria pesante, inizialmente composta da cittadini romani, ma era organizzata in modo molto diverso dall'esercito manipolare. Il numero di legioni esistenti contemporaneamente variava spesso, ma una media approssimativa è di 28. La composizione di ciascuna Legione era la seguente:

•10 coorti per una legione.

•sei secoli per una coorte.

•10 tende per coorte.

•otto soldati per una tenda.

•120 cavalieri: non propriamente una forza combattente, ma messaggeri ed esploratori.

Le legioni furono successivamente integrate dagli ausiliari, che normalmente erano non cittadini, e combinavano cavalleria e fanteria. C'erano quattro forme principali di forza ausiliaria:

1. Alae quigenariae; un'ala di 16 turma; una turma di 30 uomini; 480 uomini.

2. Coorte di fanteria; una coorte di sei secoli; un secolo di 80 uomini; 480 uomini.

3. Le coorti equitano; fanteria e cavalleria mista. Gli Ausiliari erano comandati da Prefetti di rango equestre. Tuttavia, con lo sviluppo degli ausiliari, fu introdotto un quarto tipo di truppa, ciò rifletteva il fatto che gli ausiliari avevano raggiunto uno status molto simile a quello dei legionari.

4. Numeri; dal II secolo in poi, formati da tribù locali, circa 500 uomini, non dovevano parlare latino, e spesso combattevano rispettando la tradizione locale.

4. Numeri; dal II secolo in poi, formati da tribù locali, circa 500 uomini, non dovevano parlare latino, e spesso combattevano rispettando la tradizione locale.

Quando un soldato degli Ausiliari veniva congedato, riceveva un diploma militare, che concedeva a lui e ai suoi figli la cittadinanza romana e dava l'accettazione legale di ogni matrimonio; per molti questa era una ricompensa molto allettante per essersi uniti (e sopravvivere) al servizio negli Ausiliari.

La Guardia Pretoriana era a tutti gli effetti la guardia del corpo personale dell'Imperatore ed era composta da 9 coorti. Erano comandati da due guardie pretoriane di rango equestre; questi uomini erano molto potenti. Poiché erano vicini all'Imperatore, avevano una posizione unica per i tentativi di omicidio. I pretoriani venivano reclutati principalmente dall'Italia, e sembra probabile che non furono mai arruolati a causa dei numerosi vantaggi che avevano rispetto ai legionari regolari. Il loro servizio durava solo 16 anni ed avevano una paga migliore rispetto al soldato legionario standard, che, alla fine del regno di Augusto, era di 225 denari all'anno (Annali di Tacito, 1.17), Domiziano poi aumentò questa cifra a 300, Settimio Severo a 450 e Caracalla al 675.

A questa si aggiungevano la Flotta Romana (classis), la Coorte Urbana (3-4 coorti stanziate a Roma che fungevano da corpo di polizia per il mantenimento dell'ordine civile, sotto il comando del Prefetto Urbano), e gli Equites Singulares, i cavalleria per la guardia pretoriana, che variava in forza da 500 a 1000 uomini. In totale, per gran parte del periodo imperiale Roma ebbe una forza militare di circa 350.000 uomini, considerando che c'erano 28 legioni su circa 5.500, e poi 160.000 divisi tra gli auxilia, le truppe di Roma e la flotta.

C'erano vari livelli di comando all'interno della Legione. Il comandante principale era il Legatus legionis, che spesso era un ex pretore. Sotto di lui venivano i sei tribuni militari, composti da un tribunus laticlavius che aiutava il legato ed era il secondo in comando e sarebbe stato di rango senatoriale, e cinque tribuni augusticlavii di rango equestre. Poi veniva il praefectus castorum, che si occupava della logistica del campo e assumeva il controllo in caso di assenza del Legatus legionis e del tribunus laticlavius. E poi c'erano i 60 centurioni.

I centurioni avevano propri gradi, i cui titoli si basano probabilmente sull'organizzazione dell'esercito manipolare. Per le coorti dalla 2a alla 10a di una legione, i centurioni erano classificati, dal più alto al più basso: pilus prior, Princeps Prior, hastatus Prior, pilus posterior, Princeps posterior e Hastatus posterior. Per la prima coorte, c'erano cinque centurioni, chiamati primi ordines, ed erano classificati (di nuovo, dal più alto al più basso): primus pilus, Princeps Prior, Hastatus Prior, Princeps posterior e Hastatus posterior.

Le nostre principali fonti sull'equipaggiamento militare romano provengono da raffigurazioni artistiche, documenti militari, altra letteratura e manufatti archeologici sopravvissuti. Il periodo imperiale ci presenta la maggior quantità di materiale sopravvissuto. Le armi standard dell'esercito imperiale romano erano abbastanza simili a quelle usate nella Repubblica. Il pilum era una lancia pesante che veniva lanciata prima del combattimento corpo a corpo. Cesare, Guerra Gallica, 1.25 mostra come venivano impiegati, e Polibio 6.23. 9-11 come furono costruiti. Il pilum veniva lanciato per uccidere il nemico, ma era progettato in modo che se rimanesse incastrato nello scudo di un nemico, sarebbe stato il massimo fastidio.

Il gladius hispaniensis repubblicano (spada spagnola) era l'altra arma standard della fanteria romana, ed era indossato sul fianco destro, essendo progettato per pugnalare e spingere. Tuttavia potrebbe anche tagliare, avendo spigoli vivi. Livio (31.34.4.) descrive il terrore dell'esercito macedone dopo aver visto i danni che la spada poteva causare. La spada imperiale è chiamata spada di tipo Magonza (dal luogo in cui sono stati trovati esempi) ed è simile.

La spada sarebbe stata utilizzata principalmente per pugnalare. Il tipo Magonza si sviluppò poi nel tipo Pompei (esempi rinvenuti a Pompei ed Ercolano), che aveva una punta più corta e che potrebbe aver reso più facile l'uso come arma da taglio, oltre che come arma da taglio. Entrambe queste spade sarebbero state portate sul lato destro del corpo. Polibio fornisce una panoramica completa dello scudo repubblicano (6.23.2-5), che era circolare. Vegetius 2.18 suggerisce che ogni coorte avesse emblemi diversi sui propri scudi e che ogni soldato avrebbe iscritto il proprio nome, coorte e secolo sul retro (molto simile a una moderna "piastrina per cani").

Tuttavia, non sembra esserci alcun materiale non controverso a sostegno di Vegetius e, considerando la sua data successiva, potrebbe trasferire pratiche contemporanee a tempi precedenti. Lo scutum imperiale si differenziava da quello repubblicano perché visto frontalmente era rettangolare (è lo stereotipo dello 'scudo romano'), con al centro una borchia, di ferro o di lega di bronzo, che probabilmente serviva a colpire l'avversario. Polibio 6.23.14 descrive i vari tipi di corazza o corazza di cui potevano equipaggiarsi le truppe repubblicane.

C'erano tre tipi principali di armature impiegate dall'esercito imperiale; la lorica hamate, tuniche di maglia di ferro; armatura a scaglie, costituita da scaglie di metallo intrecciate su una base di stoffa; e la famosa lorica segmenta, costituita da strisce di ferro unite da cinghie di cuoio. L'altra parte importante dell'equipaggiamento di un legionario era l'elmo, di cui esistevano molte varianti, soprattutto all'inizio della storia di Roma, quando i soldati dovevano provvedere alle proprie armi.

I più tipici erano costituiti da un'unica lastra di ferro a forma di scodella con paranuca posteriore, fronte pronunciato e protezioni incernierate; tutti progettati per ridurre al minimo i danni e riflettere i colpi inferti al viso di chi lo indossa. L'elmo in stile Monterfortino (dal nome della tomba di Montefortino ad Ancona dove furono rinvenuti numerosi esemplari) era l'elmo standard del II secolo aC Polibio 6.23.12 descrive la famosa crest piumata di questo elmo.

Le armi d'assedio romane tendevano ad essere variazioni o copie delle versioni ellenistiche; erano disponibili in una varietà di dimensioni, forme e funzioni. La maggior parte di essi sono descritti da Vitruvio X. C'erano catapulte e baliste (entrambe varianti dei lanciatori di pietre); i più piccoli Scorpiones, (simili nella forma se non nel disegno alle baliste) che erano un pezzo d'artiglieria da personale, che sparava dardi; inoltre i romani impiegavano arieti e torri d'assedio.

Vitruvio trascura le scale d'assedio più ovvie da costruire. Inoltre, pur non essendo una vera e propria "arma" di per sé, i muri potrebbero essere minati dagli zappatori. Giuseppe Flavio, La guerra giudaica 3. 245-6- descrive in modo piuttosto cruento l'efficacia dei lanciatori di pietre. Tuttavia, le armi d'assedio venivano talvolta (ma raramente) impiegate in guerra aperta: Tacito (Storie 3.23) racconta come nella seconda battaglia di Bedriacum nel 69 d.C., dove "una catapulta eccezionalmente grande... avrebbe inflitto una carneficina in lungo e in largo..." se non fosse stato per due soldati che si sono avvicinati di soppiatto e hanno tagliato le corde e gli ingranaggi.

È importante ricordare cosa farebbe l'esercito quando non combatte sul campo; per lo più si trattava di allenamento. Le marce lungo il percorso potevano svolgersi tre volte al mese e talvolta le manovre venivano praticate sul campo. Tuttavia c'erano anche compiti civili. Le infrastrutture furono migliorate con la costruzione di ponti e strade. Gli ospedali dovevano essere presidiati, i forni funzionanti, il combustibile prelevato e il pane cotto, per citare solo alcune delle attività del campo. Le tavolette di Vindolanda rappresentano uno spaccato brillante della vita in un accampamento romano e contengono lettere personali e resoconti del campo. Allo stesso modo, Giuseppe Flavio, Guerra ebraica, 3. 76-93, pur essendo forse basato su Polibio (e quindi non riflettendo un resoconto eccessivamente accurato per l'epoca in cui scriveva), mostra la natura molto ordinata dell'esercito romano nell'accampamento.

Tuttavia, non è necessario che l'intera legione abbia sede nell'accampamento contemporaneamente. Inventario Vindolanda n. 154, della 1a coorte tungriana, mostra come le truppe erano divise in tutta la provincia, agendo come poliziotti provinciali o guardie del governatore, per citare solo due compiti fuori dal forte romano che i soldati potevano essere inviati a svolgere. L'esercito era una parte fondamentale della Roma imperiale e gli imperatori facevano affidamento sulla fedeltà dell'esercito; lo si evince dalla moneta di Vitello che recita che egli è al potere “in accordo con l'esercito”, e dal fatto che l'imperatore era visto come un soldato, e come questo fu uno dei motivi dei fallimenti di Nerone; Dio Cassio, 69,9, racconta del ruolo vitale della guardia pretoriana nell'ascesa al potere di Claudio.

Dei Manipoli, la formazione standard dei manipoli era triplex acies, con truppe schierate su tre linee di profondità, gli hastati davanti, i principes al centro e i triarii dietro. Ogni soldato occuperebbe uno spazio di circa 6 piedi quadrati, consentendogli di lanciare il suo pilum e impugnare efficacemente la sua spada (Pol.18.30.8). I manipoli multipli erano spesso distanziati di una distanza pari alla loro stessa larghezza dal manipolo successivo, in una formazione sfalsata simile a una scacchiera, che è stata chiamata quinconce. Una volta iniziate le battaglie, spesso spettava ai comandanti più giovani, piuttosto che al generale stesso, supervisionare la motivazione delle truppe; Plutarco registra una situazione unica:

"I Romani, quando attaccarono la falange macedone, non riuscirono a forzare un passaggio, e Salvio, il comandante dei Pelignesi, strappò lo stendardo della sua compagnia e lo scagliò in mezzo ai nemici. Allora i Peligni, poiché presso gli Italici è cosa innaturale e flagrante abbandonare una bandiera, si precipitarono verso il luogo dove si trovava, e furono inflitte e subite terribili perdite da entrambe le parti." (Plut.Vit.Aem. Paolo.1.20).

I romani svilupparono anche molte tattiche e metodi militari che sarebbero stati utilizzati nei secoli a venire, nonché tattiche uniche per una determinata situazione. Quando Bruto fu assediato da Marco Antonio a Mutina, nel 43 a.C., l'assedio fu revocato quando Bruto venne a conoscenza dei piani e delle azioni del nemico. Le lettere erano attaccate al collo dei piccioni e loro, "desiderosi di luce e cibo, si diressero verso gli edifici più alti e furono catturati da Bruto". (Frontino, Stratagemmi, 3.13.8).

Quando Quinto Sertorio, cavaliere di notevole distinzione militare, fu sconfitto dalla cavalleria nemica, “durante la notte scavò trincee e schierò le sue forze davanti ad esse. Quando arrivarono gli squadroni di cavalleria... ritirò la sua linea di battaglia. I cavalieri lo inseguirono da vicino, caddero nei fossati e così furono sconfitti. (Frontino, 2.12.2).

Esistevano anche formazioni contro la cavalleria, Cassio Dione (Storia Romana, 71.7) descrive una formazione difensiva particolarmente utile contro la cavalleria: terra e mettevo loro un piede sopra, affinché non scivolassero tanto». Se completamente circondato, questo formerebbe un Quadrato Vuoto.

La battaglia semi-leggendaria del Lago Regillo, intorno al 496 a.C., ebbe luogo presso il Lago Regillio tra Tuscolo e Roma, e avvenne proprio all'inizio della Repubblica Romana. Fu combattuta tra Roma e i Latini. I latini erano guidati dall'ultimo re di Roma ed esiliato, Tarquinio il Superbo. e questo fu l'ultimo tentativo del re di riprendere il potere a Roma. I romani erano guidati dal dittatore Postumio. Dopo molte incertezze sul campo di battaglia c'erano tre misure che Postumio dovette mettere in atto per assicurarsi la vittoria.

In primo luogo, ordinò alla sua stessa coorte di trattare i romani in fuga come farebbero con il nemico per radunarli; poi dovette ordinare alla cavalleria di combattere a piedi poiché la fanteria era tanto esausta; in terzo luogo fornì ulteriore incentivo alle sue truppe promettendo ricompense a coloro che entrarono per primi e per secondi nell'accampamento nemico. Ciò provocò un tale afflusso di truppe romane che Tarquinio e i latini fuggirono dal campo di battaglia e Postumio tornò a Roma per celebrare un trionfo. Livio, Ab.Urbe Condita, 2,19-20, fornisce un resoconto completo della battaglia.

Zama (202 a.C.) fu l'ultima battaglia della Seconda Guerra Punica e pose fine a 17 anni di guerra tra i due stati di Roma e Cartagine. I legionari romani e la cavalleria italiana (con un corpo di supporto della cavalleria numida) erano guidati da Publio Cornelio Scipione. I Cartaginesi erano guidati da Annibale, che schierava un esercito di mercenari, cittadini locali, veterani delle sue battaglie in Italia ed elefanti da guerra. La vittoria romana vide la fine della resistenza cartaginese, con il senato cartaginese che premeva nuovamente per la pace. I romani concessero la pace, pagandola solo a caro prezzo per Cartagine.

Le battaglie del Lago Trasimine e di Canne (217 e 216 a.C.) furono due clamorose sconfitte nella Seconda Guerra Punica all'inizio dell'ingresso di Annibale nelle terre italiane. Livio, Ab Urbe Condita, 22.4-7 si occupa di Trasimine e 22.47-8 di Canne. Canne fu la più grande sconfitta che l'esercito romano abbia mai subito, nonostante i romani superassero notevolmente le forze di Annibale (su quale cifra esatta si discute), e i romani alla fine furono sopraffatti da quello che fu un movimento a tenaglia che intrappolava i romani nell'assemblea cartaginese circostante. Entrambe queste battaglie videro combattimenti incredibilmente feroci. Presso il Lago Trasimeno i Romani avevano subito un'imboscata tesa da Annibale, e ciò portò a combattimenti così feroci: "...che un terremoto, abbastanza violento da rovesciare vaste porzioni di molte città d'Italia, deviare rapidi corsi d'acqua dai loro corsi, portare il il mare nei fiumi e abbattere le montagne con grandi frane, non fu nemmeno avvertito da nessuno dei combattenti."

Nella battaglia della foresta di Teutoburgo (9 d.C.) tre legioni caddero in un'imboscata e furono massacrate da un gruppo di tribù germaniche, comandate da Arminius, capo dei Cherusci. I romani erano guidati da Publio Quintilio Varo. Tacito (Annali, 1,55-71) descrive dettagliatamente lo scenario e la battaglia ma Svetonio, riassume al meglio l'effetto di questa sconfitta: “[la sconfitta] di Varo minacciò la sicurezza dell'impero stesso; furono sterminate tre legioni, con il comandante, i suoi luogotenenti e tutti gli ausiliari. Avendo avuto notizia di questo disastro, diede ordine che si vigilasse attentamente sulla città, per impedire qualsiasi disturbo pubblico, e prolungò le nomine dei prefetti nelle province, affinché gli alleati potessero essere tenuti in ordine dall'esperienza di persone alle quali venivano usati."

Fece voto di celebrare i grandi giochi in onore di Giove, Ottimo, Massimo, "se fosse stato lieto di riportare lo stato in circostanze più prospere". A questo si era già fatto ricorso nelle guerre dei Cimbri e dei Marsi. In breve, sappiamo che era così costernato per questo evento, che si lasciò crescere i capelli e la barba per diversi mesi, e talvolta sbatté la testa contro lo stipite della porta, gridando: "Varo! Ridatemi le mie legioni!" E da allora in poi osservò l'anniversario di questa calamità come un giorno di dolore e di lutto. (Svetonio, Augusto, 2).

Per quasi mezzo millennium l’esercito romano agì come il lungo braccio dell’imperialismo romano su un’area di terra che comprendeva le terre toccate e influenzate dal Mediterraneo. Unì l'Italia, divise le alleanze romane, agendo sia come garante dello Stato che come garante degli individui al potere; riuscì a sottomettere tribù tedesche, cartaginesi, greche, macedoni e molti altri popoli. Era una forza da non sottovalutare, e lo è ancora perché capire come operava l'esercito romano non è un compito facile, e questa definizione ha solo spazzato via la vasta ricchezza di dettagli sull'esercito romano che sono stati sepolti. in tempo. [Enciclopedia della storia antica]

L'antica marina romana: Guerra navale romana. La supremazia militare sui mari poteva essere un fattore cruciale per il successo di qualsiasi campagna terrestre, e i romani sapevano bene che una potente flotta navale poteva fornire truppe ed equipaggiamenti dove erano più necessari nel più breve tempo possibile. Le navi militari potevano anche rifornire i porti assediati sotto attacco nemico e, a loro volta, bloccare i porti sotto il controllo nemico. Una potente marina era inoltre indispensabile per affrontare i pirati, che devastavano i commercianti marittimi e, a volte, bloccavano persino i porti.

La guerra navale presentava tuttavia i suoi pericoli unici, poiché il tempo avverso rappresentava la più grande minaccia al successo, motivo per cui le campagne navali erano in gran parte limitate al periodo tra aprile e novembre. Le antiche navi da guerra erano fatte di legno, impermeabilizzate con pece e vernice e azionate sia da vele che da remi. Le navi con più livelli di rematori, come la trireme, erano abbastanza veloci e manovrabili da attaccare le navi nemiche speronando. Le navi più grandi erano le quinqueremi, con tre banchi di rematori, due ciascuno per i due remi superiori e un vogatore per il remo inferiore (circa 300 in totale).

Le navi potevano anche essere dotate di una piattaforma attraverso la quale i marines potevano facilmente abbordare le navi nemiche: un dispositivo noto come corvus (corvo). Costruite per la velocità, la maggior parte delle navi da guerra erano leggere, anguste e senza spazio per lo stoccaggio o anche per un grande corpo di truppe. Tali scopi logistici venivano raggiunti meglio utilizzando navi da trasporto truppe e navi da rifornimento a vela. Oltre all'ariete ricoperto di bronzo sotto la linea di galleggiamento sulla prua della nave, altre armi includevano la balista di artiglieria che poteva essere montata sulle navi per fornire salve letali sulle posizioni terrestri nemiche da un fianco inaspettato e meno protetto o anche contro altre navi.

Si potevano anche lanciare palle di fuoco (vasi di pece ardente) contro la nave nemica per distruggerla con il fuoco anziché speronandola. Le flotte finirono per essere comandate da un prefetto (praefectus) nominato dall'imperatore, e la posizione richiedeva qualcuno con grandi abilità e qualità di leadership per schierare con successo una flotta di navi a volte ingombranti. Il capitano di una nave ricopriva il grado di centurione o il titolo di trierarco. Le flotte avevano sede in porti fortificati come Portus Julius in Campania, che comprendeva porti artificiali e lagune collegate da tunnel.

Gli equipaggi delle navi militari romane potevano essere addestrati in tali porti ma, in realtà, erano più soldati che marinai poiché ci si aspettava che agissero come truppe di terra armate leggere quando necessario. Infatti, sono tipicamente indicati come miglia (soldati) nei documenti e nei monumenti funebri, inoltre ricevevano la stessa paga degli ausiliari di fanteria ed erano similmente soggetti alla legge militare romana. Gli equipaggi venivano generalmente reclutati localmente e provenienti dalle classi più povere (i proletarii), ma potevano includere anche reclute provenienti da stati alleati, prigionieri di guerra e schiavi.

L’addestramento era, quindi, un requisito cruciale, affinché la manodopera collettiva fosse utilizzata nel modo più efficiente e la disciplina fosse mantenuta nella frenesia e nell’orrore della battaglia. La marina di Roma spazzò via i pirati cartaginesi e cilici, portando il dominio totale del Mediterraneo. Le tattiche navali romane differivano poco dai metodi impiegati dai primi greci. Le navi erano azionate da rematori e navigavano per trasportare truppe, e nelle battaglie navali le navi diventavano arieti usando i loro arieti rivestiti di bronzo. Nella battaglia reale, la manovrabilità della vela era limitata e quindi i rematori spingevano le navi quando si trovavano a distanza ravvicinata dal nemico.

Vele e attrezzature furono immagazzinate a terra, il che fece risparmiare peso, aumentò la stabilità della nave e lasciò più spazio ai marines. L'obiettivo era posizionare l'ariete per fare un buco nella nave nemica e poi ritirarsi per consentire all'acqua di entrare nella nave colpita. In alternativa, un colpo ben mirato potrebbe rompere una sponda dei remi del nemico e quindi disabilitarlo. Per ottenere questo tipo di danno, il miglior angolo di attacco era sul fianco o sul retro del nemico. Pertanto, non solo la manovrabilità sotto i remi era una necessità, ma lo era anche la velocità.

Questo è il motivo per cui, nel corso del tempo, le navi avevano sempre più rematori, non lungo la lunghezza della nave, cosa che avrebbe reso la nave inadatta alla navigazione, ma ammucchiando i rematori uno sopra l'altro. Così la trireme dei Greci, con tre livelli di rematori, si era evoluta dalla brireme a due livelli, e la trireme alla fine si è evoluta nella quinquereme romana. Roma aveva impiegato navi militari fin dalla prima Repubblica nel IV secolo a.C., soprattutto in risposta alla minaccia dei pirati nel Mar Tirreno, ma fu nel 260 a.C. che costruì, in soli 60 giorni, la sua prima marina significativa.

Una flotta di 100 quinqueremi e 20 triremi fu riunita in risposta alla minaccia di Cartagine. In tipico stile romano, i progettisti copiarono e migliorarono una quinquereme cartaginese catturata. I romani avevano anche riconosciuto l'inferiorità della loro abilità marinara rispetto ai cartaginesi molto più esperti. Per questo motivo impiegarono il corvo. Si trattava di una piattaforma lunga 11 metri che poteva essere calata dalla prua della nave sui ponti delle navi nemiche e fissata tramite un enorme picchetto metallico. Le truppe romane (circa 120 su ciascuna nave) potevano quindi abbordare la nave avversaria e fare a pezzi l'equipaggio nemico.

Il primo scontro in cui i corvi furono impiegati con grande effetto fu la battaglia di Mylae, al largo della costa della Sicilia settentrionale, nel 260 a.C. guerra navale, non si preoccuparono nemmeno di formare linee di battaglia. Il corvo si rivelò un'arma d'attacco di devastante successo contro i Cartaginesi disorganizzati, e il risultato fu una vittoria romana, anche se inaspettata. Non solo il comandante e console Caio Duilio ebbe la soddisfazione di vedere il suo omologo fuggire dalla sua nave ammiraglia su una barca a remi, ma per questo gli fu anche concesso un trionfo militare, la prima grande vittoria di Roma in mare.

La battaglia di Ecnomus, avvenuta nel 256 a.C. al largo della costa meridionale della Sicilia, fu una delle più grandi battaglie navali dell'antichità, se non la più grande, e dimostrerebbe che Mylae non fu un colpo di fortuna. I romani, incoraggiati dal loro primo successo, avevano ampliato la loro flotta tanto da avere ora 330 quinqueremi per un totale di 140.000 uomini pronti alla battaglia. I Cartaginesi salparono con 350 navi e le due enormi flotte si incontrarono al largo delle coste della Sicilia. I romani si organizzarono in quattro squadroni disposti a cuneo.

I Cartaginesi cercarono di attirare i due squadroni romani anteriori allontanandoli dalle retrovie e di catturarli con un movimento a tenaglia. Tuttavia, sia per mancanza di manovrabilità che per un'adeguata comunicazione delle intenzioni, la flotta cartaginese attaccò invece lo squadrone di trasporto posteriore romano mentre i due squadroni romani anteriori causarono il caos all'interno del centro cartaginese. Nei combattimenti ravvicinati l'abilità marinara contava poco e i corvii tutto. Ancora una volta la vittoria è stata della Roma. Cartagine perse 100 navi a fronte di sole 24 perdite romane.

La guerra, tuttavia, si trascinò poiché l'immediata invasione del Nord Africa da parte di Roma si rivelò un costoso fallimento. Una notevole spedizione guidata da Gnaeus Servilius Rufus nel 217 a.C. ripulì le acque italiane dai predoni cartaginesi e i romani alla fine sconfissero la flotta cartaginese, ma soprattutto perché furono in grado di sostituire più rapidamente le navi e gli uomini perduti in quella che divenne una vera guerra di logoramento. Le vittorie furono mescolate alla sconfitta di Drepna nel 249 a.C. e a disastri come la perdita di 280 navi e 100.000 uomini in un'unica tempesta al largo della costa di Camarina, nella Sicilia sud-orientale.

Alla fine però Roma prevalse. La guerra era costata a Roma 1.600 navi ma il premio valeva la pena: il dominio del Mediterraneo. Questo controllo del mare divenne utile nelle guerre di Roma con i regni successori di Alessandro nelle guerre di Macedonia. Tra il 198 e il 195 a.C., ad esempio, Roma lanciò ripetutamente e con successo incursioni via mare contro Nabis, alleato di Filippo V di Macedonia, il tiranno spartano. Con il declino di Rodi, che per secoli aveva vigilato sul Mediterraneo e sul Mar Nero per proteggere le sue lucrose rotte commerciali, la pirateria divenne diffusa nel I secolo a.C.

Più di 1.000 navi pirata, spesso organizzate secondo linee militari con flotte e ammiragli, erano ormai il flagello del commercio marittimo. Inoltre aumentarono la loro fiducia, acquisendo triremi e persino razziando la stessa Italia, attaccando Ostia e interrompendo l'importantissima fornitura di grano. Nel 67 a.C. Roma radunò ancora una volta una flotta e Pompeo Magno ricevette il compito di liberare i mari dalla peste dei pirati in tre anni. Con 500 navi, 120.000 uomini e 5.000 cavalieri a sua disposizione, Pompeo divise le sue forze in 13 zone e, guidando lui stesso uno squadrone, liberò prima la Sicilia, poi il Nord Africa, la Sardegna e la Spagna.

Infine, salpò per la Cilicia in Asia Minore, dove i pirati avevano le loro basi e dove Pompeo aveva deliberatamente permesso loro di riunirsi per un'ultima battaglia decisiva. Attaccando via mare e via terra e vittorioso nella battaglia di Coracesium, Pompeo negoziò una resa dei pirati con un addolcimento di terra libera per coloro che si arrendevano pacificamente. L'ultima minaccia al controllo completo del Mediterraneo da parte di Roma era scomparsa. Ora l'unica minaccia per Roma era Roma stessa e, così fu, la guerra civile devastò l'Italia. Giulio Cesare ne uscì victor e i resti della flotta di Pompeo divennero la spina dorsale della marina romana, che fu utilizzata con buoni risultati nelle spedizioni per invadere la Gran Bretagna: la seconda spedizione più grande nel 54 a.C. coinvolse una flotta di 800 navi.

Dopo l'assassinio di Cesare, la flotta passò sotto il controllo di Sesto Pompeo Magno, ironicamente, figlio di Pompeo. Nel 38 a.C. Ottaviano, erede di Cesare, dovette radunare un'altra flotta per affrontare la minaccia di Sesto. Dando il comando a Marco Vipsanio Agrippa, 370 navi furono inviate ad attaccare la Sicilia e la flotta di Sesto. Ancora una volta, la mancanza di marinai ben addestrati costrinse i comandanti a innovare, e Agrippa preferì la forza bruta alla manovrabilità e impiegò un rampino azionato da una catapulta sulle sue navi. Questo dispositivo consentiva alle navi di essere issate in spazi ristretti per facilitare l'imbarco da parte dei marines.

L'arma si dimostrò devastantemente efficace nel 36 a.C. nella battaglia di Naulochos (di nuovo in Sicilia) con 600 navi, e Sesto fu sconfitto. Nel 31 a.C., vicino ad Azio, sulla costa occidentale della Grecia, ebbe luogo una delle battaglie navali più significative della storia. Ancora in lotta per il controllo dell'Impero Romano, Ottaviano ora affrontò Marco Antonio e la sua alleata, la regina egiziana Cleopatra. Entrambe le parti radunarono una flotta e si prepararono ad attaccare l'altra. Marco Antonio guidava una flotta di 500 navi da guerra e 300 navi mercantili contro la forza di dimensioni simili di Ottaviano, sebbene Antonio avesse navi di tipo ellenistico più grandi e meno manovrabili.

Agrippa, ancora al comando, lanciò il suo attacco all'inizio della stagione velica e colse così di sorpresa Antonio. L'obiettivo erano gli avamposti settentrionali delle forze di Antonio, una mossa che creò un diversivo mentre Ottaviano faceva sbarcare il suo esercito. In ogni caso, Antonio rifiutò di lasciarsi trasportare dal suo porto fortificato nel Golfo di Ambricia. Il blocco era l'unica opzione di Agrippa. Forse Antonio stava prendendo tempo, aspettando che le sue legioni si radunassero da tutta la Grecia. Ottaviano, tuttavia, non si lasciò trascinare in una battaglia terrestre e rinchiuse la sua flotta dietro un molo difensivo 8 km a nord.

Mentre la malattia devastava le sue truppe e le sue linee di rifornimento diventavano sempre più minacciate da Agrippa, Antonio non aveva altra scelta che provare a evadere il 2 settembre. Non aiutato da un disertore che fornì a Ottaviano i suoi piani e da diversi generali che cambiarono posizione, Antonio riuscì a radunare solo 230 navi contro le 400 di Agrippa. La strategia di Agrippa era quella di mantenere la posizione in mare e attirare Antonio lontano dalla costa. Tuttavia, questo avrebbe esposto Antonio alla maggiore manovrabilità delle navi di Agrippa, quindi cercò di abbracciare la costa ed evitare l'accerchiamento.