Ancient Egypte Shabtis Amulette Afterlife Domestiques Histoire Production Types

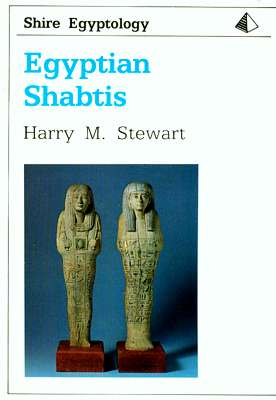

Shabtis égyptien par Harry M. Stewart.

NOTE: Nous avons 75 000 livres dans notre bibliothèque, soit près de 10 000 titres différents. Il y a de fortes chances que nous ayons d'autres exemplaires de ce même titre dans des conditions variables, certaines moins chères, d'autres en meilleur état. Nous pouvons également avoir différentes éditions (certaines en livre de poche, d'autres à couverture rigide, souvent des éditions internationales). Si vous ne voyez pas ce que vous voulez, veuillez nous contacter et demander. Nous sommes heureux de vous envoyer un résumé des différentes conditions et prix que nous pouvons avoir pour le même titre.

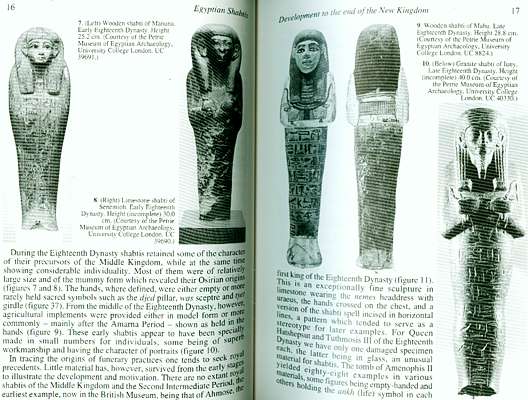

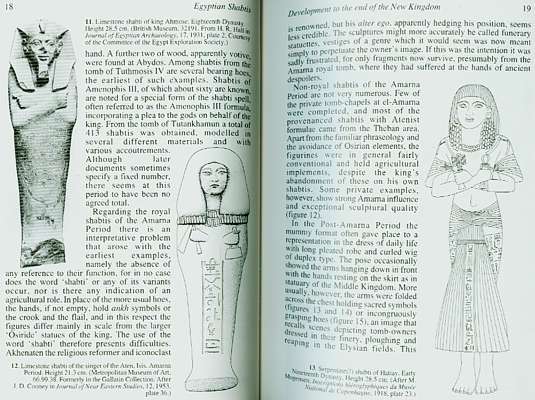

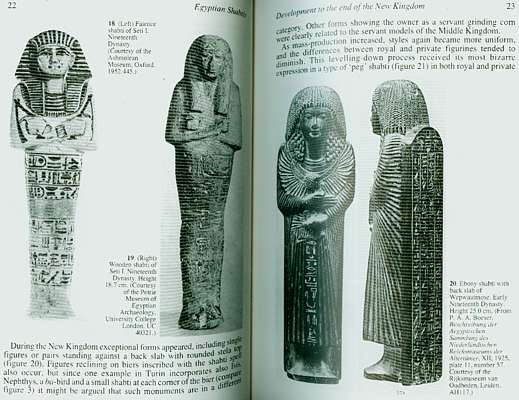

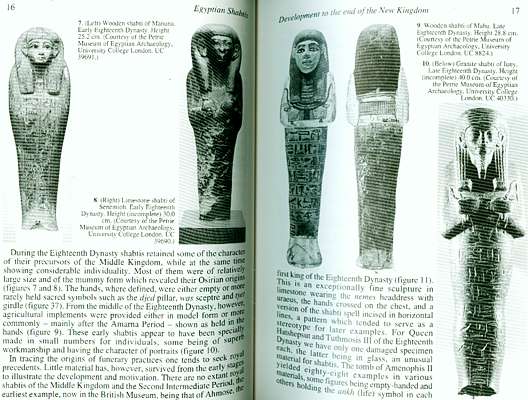

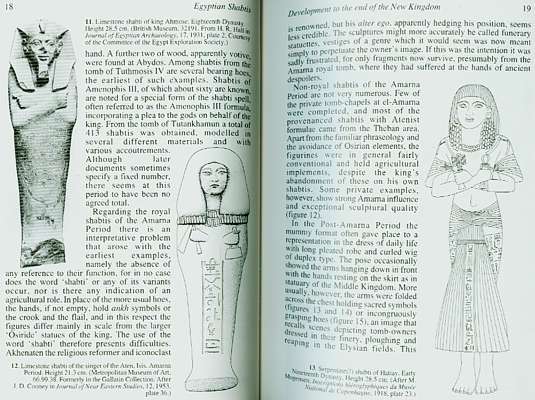

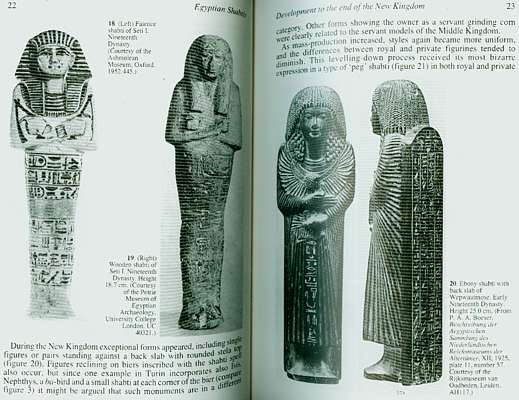

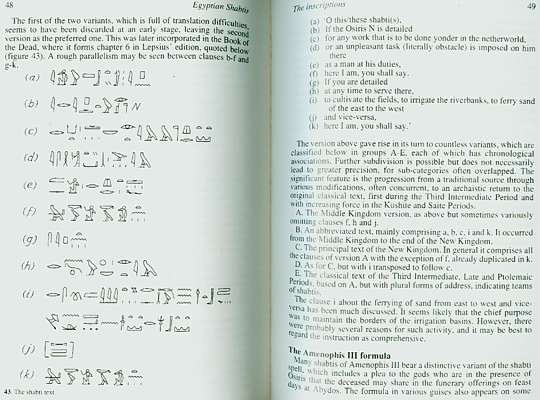

DESCRIPTION: Couverture souple : 64 pages. Éditeur : Shire Egyptologie; (1995). Taille : 8¼ x 6 pouces ; ½ livre. Les anciens Égyptiens croyaient que le travail agricole légal qui leur était imposé afin d’utiliser les crues du Nil se poursuivrait dans l’au-delà. Pour éviter cette tâche fastidieuse, ils ont conçu le shabti, une figurine qui, espéraient-ils, les remplacerait une fois activée par le sort magique approprié. Si l'idée ressemble à une « esquive », les personnages présentent néanmoins un intérêt artistique considérable et fournissent des informations sur la religion égyptienne, la société, les noms de personnes, les titres, etc. L'iconographie, les inscriptions, les matériaux et la fabrication sont décrits avec des critères d'identification et de datation des différents types. Un traitement concis et actualisé en anglais fait défaut depuis longtemps, et ce récit sera utile aux étudiants, aux historiens de l'art, aux collectionneurs et autres.

CONDITION: NOUVEAU. Nouvelle couverture souple surdimensionnée. Comté (2008) 64 pages. Sans tache, sans marque, intact à tous égards. Les pages sont vierges ; propre, net, non marqué, non mutilé, étroitement relié, sans ambiguïté non lu. Satisfaction garantie sans condition. En inventaire, prêt à livrer. Aucune déception, aucune excuse. EMBALLAGE LOURDEMENT REMBOURRÉ ET SANS DOMMAGE !

VEUILLEZ VOIR LES IMAGES CI-DESSOUS POUR LA DESCRIPTION DE LA VESTE ET POUR LES PAGES DE PHOTOS DE L’INTÉRIEUR DU LIVRE.

VEUILLEZ CONSULTER LES AVIS DES ÉDITEURS, DES PROFESSIONNELS ET DES LECTEURS CI-DESSOUS.

REVUE DE L'ÉDITEUR:

REVUE : Comprend des références bibliographiques (p. 59-60) et un index. Harry M. Stewart a étudié l'histoire ancienne et l'égyptologie à l'Université de Londres et, après avoir obtenu son diplôme, a développé un intérêt particulier pour l'épigraphie et l'enregistrement en fac-similé, coopérant aux travaux de l'Egypt Exploration Society et rédigeant des articles dans des revues archéologiques. En 1970, alors qu'il enseignait simultanément à l'Institut d'archéologie, il a été nommé chercheur honoraire au département d'égyptologie de l'University College de Londres et a depuis publié une grande partie du matériel inscrit au Musée Petrie d'archéologie égyptienne, comprenant des stèles égyptiennes, des reliefs. et des peintures, des caisses de momies et des cônes funéraires inscrits. Plus récemment, il a travaillé sur la très grande collection de shabtis du musée, considérablement augmentée depuis l'édition de Petrie en 1935.

REVUE PROFESSIONNELLE:

AVIS : Référence très informative et utile, ce petit livre fournit de nombreuses informations sur les shabtis égyptiens, des figurines créées pour agir en faveur des défunts dans l'au-delà. L'auteur explique leur fabrication en bois, pierre, faïence égyptienne et autres matériaux ; il retrace également leur évolution depuis l'Empire du Milieu jusqu'à l'époque ptolémaïque. Les inscriptions et les sorts sont brièvement discutés. C'est une référence très utile pour les étudiants, les égyptologues et les historiens de l'art.

AVIS DES LECTEURS:

AVIS : Excellente référence et incontournable pour le collectionneur, ce livre est une présentation courte mais très complète des ushabtis égyptiens, et contient de nombreuses informations difficiles à trouver ailleurs. Il discute de la nature et des usages des ushabti, de leur évolution depuis leurs apparitions initiales jusqu'à la fin de la période ptolémaïque. La section la plus précieuse est peut-être un tableau et une discussion montrant par dynastie l'utilisation des divers matériaux utilisés dans la fabrication des ushabtis, la forme vestimentaire, la coiffure et l'équipement détenu par les ushabtis. Bien que la plupart des ushabtis disponibles datent de la Période Tardive, le tableau aidera à dater ceux qui ne le sont pas. Par exemple, le bois n'était généralement plus utilisé après la 20e dynastie, tandis que le pilier arrière n'a été introduit que vers la 22e dynastie. Le livre contient quelques photos, toutes monochromes, et de nombreux croquis montrant, par exemple, les différents types de coiffes utilisées pour les oushebtis. Ce livre est fortement recommandé, surtout à son prix très modeste.

CONTEXTE SUPPLÉMENTAIRE:

POUPÉES SHABTI (USHABTI): La main-d'œuvre dans l'au-delà. Les Égyptiens croyaient que l’au-delà était le reflet de la vie sur terre. Lorsqu'une personne mourait, son voyage individuel ne prenait pas fin mais était simplement transféré du plan terrestre à l'éternel. L'âme se tenait en jugement dans la salle de la vérité devant le grand dieu Osiris et les quarante-deux juges et, lors de la pesée du cœur, si sa vie sur terre était jugée digne, cette âme passait au paradis du Champ de Roseaux.

L'âme fut emmenée avec d'autres qui avaient également été justifiés à travers le lac Lily (également connu sous le nom de lac des fleurs) jusqu'à un pays où l'on retrouvait tout ce qu'on croyait perdu. Là, on retrouverait sa maison, telle qu'on l'avait quittée, ainsi que tous les proches décédés plus tôt. Chaque détail dont on a profité au cours de son voyage terrestre, jusqu'à son arbre préféré ou son animal de compagnie le plus aimé, accueillerait l'âme à son arrivée. Il y avait de la nourriture et de la bière, des réunions entre amis et en famille, et chacun pouvait poursuivre tous les passe-temps qu'il avait appréciés dans la vie.

Conformément à ce concept d’image miroir, il y avait aussi du travail dans l’au-delà. Les anciens Égyptiens étaient très travailleurs et leur travail était très apprécié par la communauté. Les gens, bien sûr, occupaient un emploi pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille, mais travaillaient également pour la communauté. Le service communautaire était obligatoire pour « redonner » à la société qui nous fournissait tout. La valeur religieuse et culturelle de ma'at (harmonie) dictait que chacun devait penser aux autres aussi haut qu'à soi-même et que chacun devait contribuer au bénéfice de l'ensemble.

Les grands projets de construction des rois, tels que les pyramides, étaient construits par des artisans qualifiés, et non par des esclaves, qui étaient soit payés pour leurs compétences, soit donnaient de leur temps pour le bien commun. Si, en raison d'une maladie, d'une obligation personnelle ou simplement d'un manque de désir de s'acquitter de cette obligation, on ne pouvait pas remplir cette obligation, on pouvait envoyer quelqu'un d'autre travailler à sa place - mais on ne pouvait le faire qu'une seule fois. Sur terre, la place d'une personne était occupée par un ami, un parent ou une personne payée pour prendre sa place ; dans l'au-delà, cependant, la place était prise par une poupée shabti.

Les poupées Shabti (également connues sous le nom de shawbti et ushabti) étaient des figures funéraires de l'Égypte ancienne qui accompagnaient le défunt dans l'au-delà. Leur nom est dérivé de l'égyptien swb pour bâton mais correspond également au mot pour « réponse » (wsb) et ainsi les shabtis étaient connus sous le nom de « Ceux qui répondent ». Les personnages, en forme de momies adultes, hommes ou femmes, apparaissent dans les tombes où ils représentaient le défunt et étaient en pierre, en bois ou en faïence. Les figures, en forme de momies adultes, mâles ou femelles, apparaissent très tôt dans les tombes (quand elles représentaient le défunt) et, à l'époque du Nouvel Empire (1570-1069 av. J.-C.), elles étaient en pierre ou en bois (à la fin de la période, elles étaient composés de faïences) et représentaient un « ouvrier » anonyme.

Chaque poupée portait un « sortilège » (connu sous le nom de formule shabti) qui précisait la fonction de cette figure particulière. Le plus célèbre de ces sorts est le sort 472 des textes du cercueil qui datent d'environ 2143-2040 avant JC. Les citoyens étaient obligés de consacrer une partie de leur temps chaque année à travailler pour l'État sur les nombreux projets de travaux publics que le pharaon avait décrétés en fonction de leur volonté. une compétence particulière et un shabti refléterait cette compétence ou, s'il s'agissait d'une « poupée ouvrière » générale, une compétence considérée comme importante.

Alors que les Égyptiens considéraient l'au-delà comme une continuation de l'existence terrestre (mais mieux encore dans la mesure où elle n'incluait ni maladie ni, bien sûr, mort), on pensait que le dieu des morts, Osiris, aurait ses propres projets de travaux publics en cours. et le but du shabti était alors de « répondre » du défunt lorsqu'il était appelé à travailler. Leur fonction est clairement indiquée dans le Livre égyptien des morts (également connu sous le nom de Livre de la venue le jour) qui est une sorte de manuel (daté d'environ 1550-1070 av. J.-C.) destiné aux défunts et fournissant des conseils dans le domaine inconnu du monde. vie après la mort.

Le Livre des Morts contient des sorts qui doivent être prononcés par l'âme à différents moments et dans différents buts dans l'au-delà. Il existe des sorts pour invoquer une protection, pour se déplacer d'une zone à une autre, pour justifier ses actions dans la vie, et même un sort « pour faire sortir les paroles stupides de la bouche » (Sort 90). Parmi ces versets se trouve le Spell Six qui est connu sous le nom de « Sort pour amener un shabti à faire du travail pour un homme dans le royaume des morts ». Ce sort est une version reformulée du sort 472 des textes de cercueil. Lorsque l'âme était appelée dans l'au-delà pour travailler pour Osiris, elle récitait ce sort et le shabti prenait vie et accomplissait son devoir en remplacement.

Le sort se lit comme suit : "Ô shabti, qui m'est attribué, si je suis convoqué ou si je suis chargé d'effectuer un travail qui doit être effectué dans le royaume des morts ; si en effet des obstacles vous sont imposés en tant qu'homme à son fonctions, vous vous détaillerez pour moi à chaque occasion de rendre arable les champs, d'inonder les berges ou de transporter du sable d'est en ouest ; « Me voici », direz-vous.

Le shabti serait alors imprégné de vie et prendrait sa place dans la tâche. Tout comme sur terre, cela permettrait à l’âme de vaquer à ses occupations. Si l'on promenait son chien au bord de la rivière ou si l'on profitait de son temps sous un arbre préféré avec un bon livre et du bon pain et de la bière, on pourrait continuer à le faire ; le shabti s'occuperait des tâches qu'Osiris était appelé à accomplir. Chacun de ces shabtis a été créé selon une formule ainsi, par exemple, lorsque le sort ci-dessus fait référence à « rendre les champs arables », le shabti responsable serait façonné avec un outil agricole.

Chaque poupée shabti était sculptée à la main pour exprimer la tâche décrite par la formule shabti et il y avait donc des poupées avec des paniers à la main ou des houes ou des pioches, des ciseaux, selon le travail à effectuer. Les poupées étaient achetées dans les ateliers du temple et le nombre de poupées shabti que l'on pouvait se permettre correspondait à sa richesse personnelle. Dans les temps modernes, le nombre de poupées trouvées dans les tombes fouillées a donc aidé les archéologues à déterminer le statut du propriétaire de la tombe. Les tombes les plus pauvres ne contiennent pas de shabtis mais même celles de taille modeste en contiennent un ou deux et il y a eu des tombes contenant un shabti pour chaque jour de l'année.

Dans la Troisième Période Intermédiaire (vers 1069-747 av. J.-C.), apparut un shabti spécial avec une main sur le côté et l'autre tenant un fouet ; c'était la poupée du surveillant. Durant cette période, les shabti semblent avoir été moins considérés comme des travailleurs de remplacement ou des serviteurs des défunts que comme des esclaves. Le surveillant était chargé de faire travailler dix shabtis et, dans les tombes les plus élaborées, il y avait trente-six figures de surveillant pour les 365 poupées ouvrières. À la Basse Époque (vers 737-332 av. J.-C.), les shabtis continuent d'être placés dans les tombeaux mais la figure du surveillant n'apparaît plus. On ne sait pas exactement quel changement a eu lieu pour rendre la figure du surveillant obsolète, mais quoi qu'il en soit, les poupées shabti ont retrouvé leur ancien statut d'ouvrières et ont continué à être placées dans les tombes pour accomplir les devoirs de leur propriétaire dans l'au-delà. Ces shabtis étaient façonnés comme les premiers avec des outils spécifiques à la main ou à leurs côtés pour toute tâche qu'ils étaient appelés à accomplir.

Les poupées Shabti sont le type d’artefact le plus nombreux à avoir survécu dans l’Égypte ancienne (outre les scarabées). Comme indiqué, ils ont été trouvés dans les tombes de personnes de toutes les classes de la société, des plus pauvres aux plus riches et des plus ordinaires jusqu'au roi. Les poupées shabti de la tombe de Toutankamon étaient finement sculptées et merveilleusement ornées, tandis qu'un shabti provenant de la tombe d'un pauvre fermier était beaucoup plus simple. Peu importe que l’on ait régné sur toute l’Égypte ou cultivé une petite parcelle de terre, car tous étaient égaux devant la mort ; ou presque. Le roi et le fermier étaient tous deux également responsables devant Osiris, mais le temps et les efforts dont ils étaient responsables étaient dictés par le nombre de shabtis qu'ils avaient pu se permettre avant leur mort.

De la même manière que le peuple avait servi le souverain égyptien au cours de sa vie, les âmes étaient censées servir Osiris, le Seigneur des Morts, dans l’au-delà. Cela ne signifierait pas nécessairement qu'un roi ferait le travail d'un maçon, mais la royauté était censée servir au mieux de ses capacités, tout comme elle l'avait été sur terre. Cependant, plus on avait de poupées shabti à sa disposition, plus on pouvait espérer profiter de temps libre dans le Champ des Roseaux. Cela signifiait que si l’on avait été assez riche sur terre pour s’offrir une petite armée de poupées shabti, on pourrait espérer une vie après la mort assez confortable ; et ainsi, le statut terrestre d'une personne se reflétait dans l'ordre éternel, conformément au concept égyptien de l'au-delà comme reflet direct du temps passé sur terre. [Encyclopédie de l'histoire ancienne].

BIENS GRAVES DANS L'EGYPTE ANTIQUE: Le concept de l'au-delà a changé au cours des différentes époques de la très longue histoire de l'Égypte, mais pour l'essentiel, il a été imaginé comme un paradis où l'on vivait éternellement. Pour les Égyptiens, leur pays était l’endroit le plus parfait créé par les dieux pour le bonheur humain. La vie après la mort était donc le reflet de la vie que l'on avait vécue sur terre - jusque dans les moindres détails - avec la seule différence étant l'absence de tous les aspects de l'existence que l'on trouvait désagréables ou douloureux. Une inscription sur l'au-delà parle de la capacité de l'âme de marcher éternellement au bord de son ruisseau préféré et de s'asseoir sous son sycomore préféré, d'autres montrent des maris et des femmes se retrouvant au paradis et faisant tout ce qu'ils faisaient sur terre, comme labourer les champs, récolter le grain, manger et boire.

Cependant, pour profiter de ce paradis, il faudrait les mêmes objets que ceux dont on disposait au cours de sa vie. Les tombes et même les tombes simples contenaient des effets personnels ainsi que de la nourriture et des boissons pour l'âme dans l'au-delà. Ces objets sont connus sous le nom de « biens funéraires » et sont devenus une ressource importante pour les archéologues modernes pour identifier les propriétaires des tombes, les dater et comprendre l'histoire égyptienne. Bien que certaines personnes qualifient cette pratique de « pillage de tombes », les archéologues qui fouillent professionnellement les tombes assurent aux défunts leur objectif premier : vivre éternellement et que leur nom se souvienne éternellement. Selon les croyances des anciens Égyptiens, les objets funéraires placés dans la tombe auraient rempli leur fonction il y a plusieurs siècles.

Des objets funéraires, en plus ou moins grand nombre et de valeur variable, ont été trouvés dans presque toutes les tombes égyptiennes qui n'ont pas été pillées dans l'Antiquité. Les objets que l'on trouverait dans la tombe d'une personne riche seraient similaires à ceux considérés comme précieux aujourd'hui : des objets richement fabriqués en or et en argent, des jeux de société en bois précieux et en pierres précieuses, des lits, des coffres, des chaises, des statues et des vêtements soigneusement travaillés. Le plus bel exemple de tombeau de pharaon, bien sûr, est celui du roi Toutankhamon datant du 14ème siècle avant JC, découvert par Howard Carter en 1922 après JC, mais de nombreuses tombes ont été fouillées dans toute l'Égypte ancienne qui montrent clairement le statut social de l'individu qui y est enterré. Même ceux aux moyens modestes incluaient des objets funéraires avec le défunt. Le but principal des objets funéraires n'était pas de montrer le statut de la personne décédée, mais de fournir au défunt ce dont il aurait besoin dans l'au-delà.

Cependant, le but principal des objets funéraires n'était pas de montrer le statut de la personne décédée, mais de fournir au défunt ce dont il aurait besoin dans l'au-delà. La tombe d'une personne riche contiendrait donc plus de biens funéraires - de tout ce que cette personne a favorisé dans la vie - que celle d'une personne plus pauvre. Les aliments préférés étaient laissés dans la tombe, comme du pain et des gâteaux, mais les survivants devaient faire quotidiennement des offrandes de nourriture et de boissons. Dans les tombes des nobles de la classe supérieure et de la royauté, une chapelle d'offrandes était incluse, abritant la table des offrandes. La famille apportait de la nourriture et des boissons à la chapelle et les laissait sur la table. L’âme du défunt absorberait de manière surnaturelle les nutriments des offrandes puis retournerait dans l’au-delà. Cela garantissait le souvenir continu de la personne par les vivants et donc l'immortalité dans la vie suivante.

Si une famille était trop occupée pour s'occuper des offrandes quotidiennes et pouvait se le permettre, un prêtre (connu sous le nom de ka-prêtre ou verseur d'eau) était embauché pour accomplir les rituels. Quelle que soit la manière dont les offrandes étaient faites, il fallait en prendre soin quotidiennement. La célèbre histoire de Khonsemhab et du fantôme (datée du Nouvel Empire d’Égypte vers 1570-1069 avant JC) traite de cette situation précise. Dans l'histoire, le fantôme de Nebusemekh revient se plaindre à Khonsemhab, grand prêtre d'Amon, que son tombeau est tombé en ruine et qu'il a été oublié de sorte que les offrandes ne sont plus apportées. Khonsemhab trouve et répare le tombeau et promet également qu'il veillera désormais à ce que des offrandes soient fournies. La fin du manuscrit est perdue, mais on suppose que l'histoire se termine heureusement pour le fantôme de Nebusemekh. Si une famille devait oublier ses devoirs envers l'âme du défunt, alors elle, comme Khonsemhab, pourrait s'attendre à être hantée jusqu'à ce que ce tort soit réparé et que les offrandes régulières de nourriture et de boissons soient rétablies.

La bière était la boisson couramment fournie avec les objets funéraires. En Égypte, la bière était la boisson la plus populaire – considérée comme la boisson des dieux et l’un de leurs plus grands cadeaux – et constituait un élément de base du régime alimentaire égyptien. Une personne riche (comme Toutankhamon) était enterrée avec des cruches de bière fraîchement brassée, alors qu'une personne plus pauvre ne pourrait pas se permettre ce genre de luxe. Les gens étaient souvent payés en bière, donc en enterrer une cruche avec un être cher serait comparable à quelqu'un qui enterre aujourd'hui son chèque de paie. La bière était parfois brassée spécifiquement pour des funérailles, car elle était prête, du début à la fin, au moment où le cadavre avait subi le processus de momification. Après les funérailles, une fois le tombeau fermé, les personnes en deuil organisaient un banquet en l'honneur du passage du défunt de temps à autre, et le même breuvage qui avait été préparé pour le défunt était apprécié par les invités ; assurant ainsi la communion entre les vivants et les morts.

Parmi les objets funéraires les plus importants se trouvait la poupée shabti. Les Shabti étaient faits de bois, de pierre ou de faïence et étaient souvent sculptés à l'effigie du défunt. Dans la vie, les gens étaient souvent appelés à accomplir des tâches pour le roi, comme superviser ou travailler sur de grands monuments, et ne pouvaient se soustraire à cette tâche que s'ils trouvaient quelqu'un disposé à prendre leur place. Néanmoins, on ne peut pas s'attendre à se soustraire à ses fonctions année après année, et il faut donc une bonne excuse ainsi qu'un travailleur de remplacement.

Puisque la vie après la mort n’était qu’une continuation de la vie actuelle, les gens s’attendaient à être appelés à travailler pour Osiris dans l’au-delà, tout comme ils avaient travaillé pour le roi. La poupée shabti pouvait être animée, une fois passé dans le Champ des Roseaux, pour assumer ses responsabilités. L'âme du défunt pouvait continuer à lire un bon livre ou à aller à la pêche pendant que le shabti s'occupait des travaux à effectuer. Tout comme on ne peut pas se soustraire à ses obligations sur terre, le shabti ne peut pas être utilisé perpétuellement. Une poupée shabti ne pouvait être utilisée qu’une seule fois par an. Les gens commandaient autant de shabti qu'ils pouvaient se le permettre afin de leur offrir plus de loisirs dans l'au-delà.

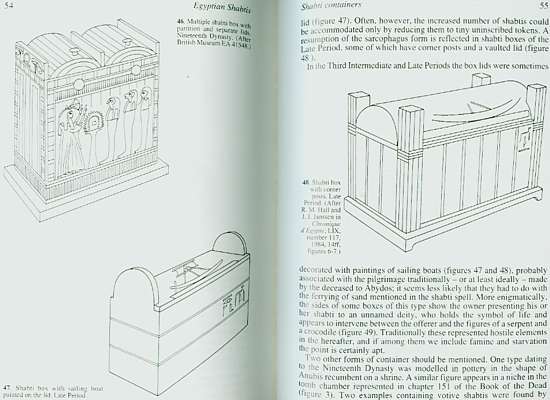

Les poupées Shabti sont présentes dans les tombes tout au long de l'histoire de l'Égypte. Au cours de la première période intermédiaire (2181-2040 av. J.-C.), ils ont été produits en masse, comme de nombreux objets, et de plus en plus d'objets sont désormais inclus dans les tombes et les tombes de toutes les classes sociales. Les personnes les plus pauvres, bien sûr, ne pouvaient même pas se permettre une poupée shabti générique, mais quiconque le pouvait paierait pour en avoir le plus possible. Une collection de shabtis, un pour chaque jour de l'année, était placée dans la tombe dans une boîte à shabti spéciale qui était généralement peinte et parfois ornée.

Des instructions sur la façon d'animer un shabti dans la vie suivante, ainsi que sur la façon de naviguer dans le royaume qui attend après la mort, étaient fournies à travers les textes inscrits sur les murs des tombes et, plus tard, écrits sur des rouleaux de papyrus. Il s'agit des œuvres connues aujourd'hui sous le nom de Textes des Pyramides (vers 2400-2300 avant JC), de Textes du Cercueil (vers 2134-2040 avant JC) et du Livre des Morts égyptien (vers 1550-1070 avant JC). Les textes des pyramides sont les textes religieux les plus anciens et ont été écrits sur les murs de la tombe pour fournir au défunt assurance et orientation.

Lorsque le corps d'une personne finissait par échouer, l'âme se sentait d'abord piégée et confuse. Les rituels impliqués dans la momification préparaient l'âme à la transition de la vie à la mort, mais l'âme ne pouvait pas partir tant qu'une cérémonie funéraire appropriée n'avait pas été observée. Lorsque l’âme se réveillerait dans le tombeau et sortirait de son corps, elle n’aurait aucune idée de l’endroit où elle se trouvait ni de ce qui s’était passé. Afin de rassurer et de guider le défunt, les Textes des Pyramides et, plus tard, les Textes des Cercueils furent inscrits et peints à l'intérieur des tombes afin que lorsque l'âme se réveillerait dans le cadavre, elle sache où elle se trouvait et où elle devait maintenant aller. .

Ces textes se sont finalement transformés en Le Livre égyptien des morts (dont le titre réel est Le Livre de la sortie de jour), qui est une série de sorts dont la personne décédée aurait besoin pour naviguer dans l'au-delà. Le sort 6 du Livre des Morts est une reformulation du sort 472 des textes du cercueil, expliquant à l'âme comment animer le shabti. Une fois que la personne est morte et que l'âme s'est réveillée dans le tombeau, cette âme a été conduite - généralement par le dieu Anubis mais parfois par d'autres - jusqu'à la Salle de la Vérité (également connue sous le nom de Salle des Deux Vérités) où elle a été jugée par le grand dieu Osiris. L'âme prononcerait alors la confession négative (une liste de « péchés » qu'elle pourrait honnêtement dire qu'elle n'avait pas commis, comme « je n'ai pas menti, je n'ai pas volé, je n'ai pas volontairement poussé un autre cri »), puis le cœur de l'âme serait pesé sur une balance par rapport à la plume blanche de ma'at, le principe d'harmonie et d'équilibre.

Si le cœur s’avérait plus léger que la plume, alors l’âme était considérée comme justifiée ; si le cœur était plus lourd que la plume, il tombait sur le sol où il était dévoré par le monstre Amut, et l'âme cesserait alors d'exister. Il n'y avait pas d'« enfer » pour le châtiment éternel de l'âme dans l'Egypte ancienne ; leur plus grande peur était la non-existence, et tel était le sort de quelqu'un qui avait fait le mal ou avait délibérément échoué à faire le bien.

Si l’âme était justifiée par Osiris alors elle poursuivait son chemin. À certaines époques de l'Égypte, on croyait que l'âme rencontrait alors divers pièges et difficultés qu'elle aurait besoin des sorts du Livre des Morts pour surmonter. Cependant, à la plupart des époques, l'âme quittait la Salle de la Vérité et se rendait sur les rives du Lac Lily (également connu sous le nom de Lac des Fleurs) où elle rencontrait le passeur perpétuellement désagréable connu sous le nom de Hraf-hef ("Celui qui regarde derrière lui-même". ") qui ramerait l'âme à travers le lac jusqu'au paradis du Champ de Roseaux. Hraf-hef était le « test final » car l'âme devait trouver un moyen d'être polie, indulgente et agréable envers cette personne très désagréable afin de traverser.

Une fois le lac traversé, l'âme se retrouverait dans un paradis qui était le reflet de la vie sur terre, à l'exception de toute déception, maladie, perte ou - bien sûr - mort. Dans Le Champ de Roseaux, l'âme retrouvait les esprits de ceux qu'elle avait aimés et morts avant elle, son animal de compagnie préféré, sa maison, son arbre, son ruisseau préféré près desquels elle avait l'habitude de marcher - tout ce qu'elle pensait avoir perdu était restitué, et, de plus, on vivait éternellement en présence directe des dieux.

Retrouver ses proches et vivre éternellement avec les dieux était l'espoir de l'au-delà, mais c'était également le cas d'être accueilli par ses animaux de compagnie préférés au paradis. Les animaux de compagnie étaient parfois enterrés dans leur propre tombe mais, généralement, avec leur maître ou maîtresse. Si l’on avait assez d’argent, on pouvait momifier son chat, son chien, sa gazelle, son oiseau, son poisson ou son babouin et l’enterrer à côté de son cadavre. Les deux meilleurs exemples en sont la grande prêtresse Maatkare Mutemhat (vers 1077-943 av. J.-C.) qui a été enterrée avec son singe de compagnie momifié et la reine Isiemkheb (vers 1069-943 av. J.-C.) qui a été enterrée avec sa gazelle de compagnie.

La momification était cependant coûteuse, et surtout celle pratiquée sur ces deux animaux. Ils ont reçu un traitement de premier ordre lors de leur momification, ce qui représentait bien sûr la richesse de leurs propriétaires. Il y avait trois niveaux de momification disponibles : haut de gamme où l'on était traité comme un roi (et recevait un enterrement à la hauteur de la gloire du dieu Osiris) ; le niveau intermédiaire où l'on était bien traité mais pas très bien ; et le moins cher où l'on recevait un service minimal de momification et d'enterrement. Pourtant, tout le monde – riche ou pauvre – fournissait à ses morts une sorte de préparation du cadavre et des objets funéraires pour l’au-delà.

Les animaux de compagnie étaient très bien traités dans l'Égypte ancienne et étaient représentés dans les peintures funéraires et les objets funéraires tels que les colliers de chien. La tombe de Toutankhamon contenait des colliers de chien en or et des peintures de ses chiens de chasse. Bien que les écrivains modernes prétendent souvent que le chien préféré de Toutankhamon s'appelait Abuwtiyuw, qui a été enterré avec lui, cela est inexact. Abuwtiyuw est le nom d'un chien de l'Ancien Empire d'Égypte qui plut tellement au roi qu'il reçut un enterrement privé et tous les rites dus à une personne de naissance noble. L'identité du roi qui aimait le chien est inconnue, mais le chien du roi Khéops (2589-2566 avant JC), Akbaru, était très admiré par son maître et enterré avec lui.

Les colliers des chiens, qui donnaient souvent leur nom, étaient souvent inclus comme objets funéraires. La tombe du noble Maiherpre, un guerrier qui vécut sous le règne de Thoutmosis III (1458-1425 av. J.-C.) contenait deux colliers de chien en cuir ornés. Ceux-ci étaient teints en rose et décorés d'images. L'un d'eux présente des chevaux et des fleurs de lotus ponctués de clous en laiton tandis que l'autre représente des scènes de chasse et porte gravé le nom du chien, Tantanuit. Ce sont deux des meilleurs exemples du type de travail orné qui servait à fabriquer des colliers pour chiens dans l’Égypte ancienne. En fait, à l’époque du Nouvel Empire, le collier de chien était un type d’œuvre d’art à part entière et digne d’être porté dans l’au-delà en présence des dieux.

Au cours de la période de l'Empire du Milieu égyptien (2040-1782 av. J.-C.), il y a eu un changement philosophique important où les gens ont remis en question la réalité de ce paradis et ont mis l'accent sur le fait de tirer le meilleur parti de la vie, car rien n'existait après la mort. Certains érudits ont émis l'hypothèse que cette croyance était née des troubles de la Première Période Intermédiaire qui ont précédé l'Empire du Milieu, mais il n'existe aucune preuve convaincante de cela. De telles théories sont toujours fondées sur l’affirmation selon laquelle la Première Période Intermédiaire de l’Égypte fut une période sombre de chaos et de confusion, ce qui n’était certainement pas le cas. Les Égyptiens ont toujours insisté sur le fait de vivre pleinement la vie – toute leur culture est basée sur la gratitude pour la vie, le fait de profiter de la vie, d’aimer chaque instant de la vie – donc mettre l’accent sur cela n’était pas nouveau. Ce qui rend la croyance de l’Empire du Milieu si intéressante, cependant, c’est son refus de l’immortalité dans le but de rendre la vie actuelle encore plus précieuse.

La littérature de l'Empire du Milieu exprime un manque de croyance dans la vision traditionnelle du paradis, car les habitants de l'Empire du Milieu étaient plus « cosmopolites » qu'auparavant et tentaient très probablement de se distancier de ce qu'ils considéraient comme une « superstition ». La Première Période Intermédiaire avait élevé les différents districts d'Égypte, rendu leurs expressions artistiques individuelles aussi précieuses que l'art et la littérature mandatés par l'État de l'Ancien Empire égyptien, et les gens se sentaient plus libres d'exprimer leurs opinions personnelles plutôt que de simplement répéter ce qu'ils avaient. été dit. Ce scepticisme disparaît à l'époque du Nouvel Empire et, pour l'essentiel, la croyance au paradis du Champ des Roseaux fut constante tout au long de l'histoire de l'Égypte. Une composante de cette croyance était l'importance des objets funéraires qui serviraient au défunt dans l'au-delà tout aussi bien que sur le plan terrestre. [Encyclopédie de l'histoire ancienne].

RITUELS MORTUAIRES ÉGYPTIENS ANCIENS: Depuis que les archéologues européens ont commencé à fouiller en Égypte aux XVIIIe et XIXe siècles après J.-C., la culture ancienne a été largement associée à la mort. Même au milieu du XXe siècle, des érudits réputés écrivaient encore sur les Égyptiens obsédés par la mort et dont la vie manquait de jeu et de joie. Les momies dans des tombeaux sombres et labyrinthiques, d'étranges rituels exécutés par des prêtres austères et les tombeaux pyramidaux des rois restent les images les plus marquantes de l'Égypte ancienne dans l'esprit de nombreuses personnes, même de nos jours, et un éventail de plus de 2 000 divinités - dont beaucoup uniquement associé à l'au-delà - semble simplement s'ajouter à la vision établie des anciens Égyptiens obsédés par la mort. En réalité, cependant, ils étaient pleinement engagés dans la vie, à tel point que leur vie après la mort était considérée comme une continuation éternelle de leur séjour sur terre.

Lorsqu'une personne mourait dans l'Egypte ancienne, les funérailles étaient un événement public qui permettait aux vivants de pleurer le décès d'un membre de la communauté et permettait au défunt de passer du plan terrestre à l'éternel. Même s’il y avait des effusions de chagrin et un profond deuil suite à la perte d’un être cher, ils ne croyaient pas que la personne décédée avait cessé d’exister ; ils avaient simplement quitté la terre pour un autre royaume. Afin de s'assurer qu'ils atteignent leur destination en toute sécurité, les Égyptiens ont développé des rituels mortuaires élaborés pour préserver le corps, libérer l'âme et la laisser partir. Ces rituels encourageaient l'expression saine du chagrin parmi les vivants mais se terminaient par une fête célébrant la vie du défunt et son départ, soulignant que la mort n'était pas la fin mais seulement une continuation. L'égyptologue Helen Strudwick note que « pour les Égyptiens épris de vie, la garantie de continuer à vivre dans le monde souterrain était extrêmement importante ». Les rituels mortuaires offraient précisément ce genre de garantie aux gens.

Les premières sépultures de l'Égypte ancienne étaient de simples tombes dans lesquelles le défunt était placé, sur le côté gauche, accompagné de quelques objets funéraires. Il est clair qu'il existait déjà une croyance en une sorte de vie après la mort avant environ 3 500 avant JC, lorsque la momification a commencé à être pratiquée, mais aucune trace écrite de la forme que prenait cette croyance. Les tombes simples de la période prédynastique en Égypte (vers 6000 - 3150 avant JC) ont évolué vers les tombes mastaba du début de la période dynastique (vers 3150 - 2613 avant JC), qui sont ensuite devenues les grandes pyramides de l'Ancien Empire (vers 2613-2181 avant JC). Toutes ces périodes croyaient à une vie après la mort et se livraient à des rituels mortuaires, mais celles de l'Ancien Empire sont les plus connues grâce aux images sur les tombes. Bien que l’on pense généralement que tout le monde en Égypte était momifié après sa mort, cette pratique était coûteuse et seules la classe supérieure et la noblesse pouvaient se le permettre.

À l’époque de l’Ancien Empire égyptien, la culture avait une compréhension claire du fonctionnement de l’univers et de la place de l’humanité dans celui-ci. Les dieux avaient créé le monde et ses habitants grâce à la magie (heka) et l'avaient également soutenu grâce à la magie. Le monde entier était imprégné de la vie mystique générée par les dieux qui accueilleraient l'âme lorsqu'elle quitterait finalement la terre pour l'au-delà. Pour que l’âme puisse faire ce voyage, le corps qu’elle laissait derrière elle devait être soigneusement préservé, et c’est pourquoi la momification est devenue une partie intégrante des rituels mortuaires. Bien que l’on pense généralement que tout le monde en Égypte était momifié après sa mort, cette pratique était coûteuse et seules les classes supérieures et la noblesse pouvaient se le permettre.

Dans l'Ancien Empire, les rois étaient enterrés dans leurs tombeaux pyramidaux, mais à partir de la Première Période Intermédiaire de l'Égypte (2181-2040 av. J.-C.), les rois et les nobles préféraient les tombeaux creusés dans la roche ou dans la terre. À l'époque du Nouvel Empire (vers 1570-1069 av. J.-C.), les tombes et les rituels menant à l'inhumation avaient atteint leur plus haut état de développement. Il y avait trois méthodes d'embaumement/rituel funéraire disponibles : la plus chère et la plus élaborée, une deuxième option, moins chère, qui permettait encore une grande partie de la première, et une troisième qui était encore moins chère et accordait peu d'attention aux détails de la première. Les rituels et méthodes d'embaumement suivants décrits sont ceux de la première option, la plus élaborée, qui était pratiquée pour la royauté et les rituels spécifiques sont ceux observés dans le Nouvel Empire d'Égypte.

Après la mort, le corps était amené aux embaumeurs où les prêtres le lavaient et le purifiaient. Le prêtre de la morgue prélevait ensuite les organes qui se dégraderaient le plus rapidement et détruiraient le corps. Au début de la momification, les organes de l'abdomen et du cerveau étaient placés dans des bocaux canopes que l'on pensait être surveillés par les dieux gardiens connus sous le nom de Les Quatre Fils d'Horus. Plus tard, les organes étaient retirés, traités, enveloppés et replacés dans le corps, mais des jarres canopes étaient toujours placées dans les tombes et on pensait toujours que les Quatre Fils d'Horus surveillaient les organes.

Les embaumeurs prélevaient les organes de l'abdomen par une longue incision pratiquée dans le côté gauche ; pour le cerveau, ils inséraient un outil chirurgical accroché dans le nez de la personne décédée et retiraient le cerveau en morceaux. Il existe également des preuves d'embaumeurs cassant le nez pour agrandir l'espace et faire sortir le cerveau plus facilement. Se casser le nez n'était cependant pas la méthode privilégiée, car cela pouvait défigurer le visage du défunt et le but principal de la momification était de garder le corps intact et préservé aussi fidèlement que possible. L'ablation des organes et du cerveau visait à assécher le corps. Le seul organe laissé en place était le cœur, car on pensait que c'était le siège de l'identité de la personne. Tout cela a été fait parce que l'âme avait besoin d'être libérée du corps pour continuer son voyage éternel dans l'au-delà et, pour ce faire, elle avait besoin d'avoir une « maison » intacte à laisser derrière elle et qu'elle reconnaîtrait si elle le souhaitait. revenir visiter.

Après le prélèvement des organes, le corps a été trempé dans du natron pendant 70 jours puis lavé et purifié à nouveau. Il était ensuite soigneusement enveloppé dans du lin ; un processus qui pourrait prendre jusqu’à deux semaines. L'égyptologue Margaret Bunson explique : « C'était un aspect important du processus mortuaire, accompagné d'incantations, d'hymnes et de cérémonies rituelles. Dans certains cas, les draps provenant des sanctuaires et des temples étaient fournis aux défunts riches ou aristocratiques, croyant que ces matériaux avaient des grâces spéciales et des pouvoirs magiques. Une momie individuelle nécessiterait environ 445 mètres carrés de matériau. Tout au long des emballages, des pierres semi-précieuses et des amulettes étaient placées à des positions stratégiques, chacune garantissant la protection d'une certaine région de l'anatomie humaine dans l'au-delà. " Parmi les plus importantes de ces amulettes, il y avait celle qui était placée sur le cœur. Cela avait pour but d'empêcher le cœur de témoigner contre le défunt au moment du jugement. Puisque le cœur était le siège du caractère individuel et qu'il était évident que les gens faisaient souvent des déclarations qu'ils regrettaient plus tard, il était important d'avoir un charme pour empêcher cette possibilité. Les embaumeurs rendraient ensuite la momie à la famille qui ferait confectionner un cercueil ou un sarcophage. Le cadavre ne serait cependant pas encore placé dans le cercueil, mais serait déposé sur une cercueil puis transporté vers un bateau en attente sur le Nil. C'était le début du service funéraire qui commençait tôt le matin, généralement au départ soit d'un temple du roi, soit du centre de l'embaumeur. Les serviteurs et les parents les plus pauvres du défunt étaient en tête du cortège portant des fleurs et des offrandes de nourriture. Ils étaient suivis par d'autres transportant des objets funéraires tels que des vêtements et des poupées shabti, les biens favoris du défunt et d'autres objets qui seraient nécessaires dans l'au-delà.

Directement devant le cadavre se trouvaient des pleureuses professionnelles, des femmes connues sous le nom de Cerfs-Volants de Nephthys, dont le but était d'encourager les autres à exprimer leur chagrin. Les cerfs-volants hurlaient bruyamment, se frappaient la poitrine, se cognaient la tête contre le sol et hurlaient de douleur. Ces femmes étaient habillées de la couleur du deuil et du chagrin, un bleu-gris, et se couvraient le visage et les cheveux de poussière et de terre. Il s'agissait d'un poste rémunéré, et plus le défunt était riche, plus il y avait de cerfs-volants présents dans le cortège. Une scène du tombeau du pharaon Horemheb (1320-1292 av. J.-C.) du Nouvel Empire représente de manière vivante les cerfs-volants de Nephthys au travail alors qu'ils gémissent et se jettent à terre.

Au début de la période dynastique en Égypte, les serviteurs auraient été tués en arrivant au tombeau afin de pouvoir continuer à servir le défunt dans l'au-delà. Au Nouvel Empire, cette pratique avait été abandonnée depuis longtemps et une effigie remplaçait désormais les serviteurs connus sous le nom de tekenu. Comme les poupées shabti, qu'on animerait magiquement dans l'au-delà pour accomplir un travail, les tekenu prendraient vie plus tard, de la même manière, pour servir l'âme au paradis.

Le cadavre et le tekenu étaient suivis par des prêtres, et lorsqu'ils atteignirent la rive orientale du Nil, les tekenu et les bœufs qui avaient tiré le cadavre furent rituellement sacrifiés et brûlés. Le cadavre a ensuite été déposé sur un bateau mortuaire avec deux femmes symbolisant les déesses Isis et Nephthys. C'était en référence au mythe d'Osiris dans lequel Osiris est tué par son frère Set et ramené à la vie par sa sœur-épouse Isis et sa sœur Nephthys. Dans sa vie, le roi était associé au fils d'Osiris et d'Isis, Horus, mais dans sa mort, au Seigneur des morts, Osiris. Les femmes s'adressaient au roi mort comme aux déesses parlant à Osiris.

Le bateau a navigué du côté est (représentant la vie) vers l'ouest (le pays des morts) où il a accosté et le corps a ensuite été déplacé vers une autre tombe et transporté jusqu'à sa tombe. Un prêtre aurait déjà fait installer le cercueil ou le sarcophage à l'entrée du tombeau, et à ce stade, le cadavre était placé à l'intérieur. Le prêtre effectuait ensuite la cérémonie d'ouverture de la bouche au cours de laquelle il touchait le cadavre à divers endroits du corps afin de restaurer les sens afin que le défunt puisse à nouveau voir, entendre, sentir, goûter et parler.

Au cours de cette cérémonie, les deux femmes représentant Isis et Nephthys récitaient Les Lamentations d'Isis et Nephthys, l'incantation d'appel et de réponse qui recréait le moment où Osiris avait été ramené à la vie par les sœurs. Le couvercle était ensuite fixé sur le cercueil et celui-ci était transporté dans le tombeau. Le tombeau contiendrait le nom du défunt, des statues et des photos de lui dans la vie, ainsi que des inscriptions sur le mur (textes des pyramides) racontant l'histoire de sa vie et fournissant des instructions pour l'au-delà. Des prières seraient faites pour l'âme du défunt et des objets funéraires seraient disposés autour du cercueil ; après cela, le tombeau serait scellé.

La famille était censée assurer la survie des défunts en leur apportant des offrandes de nourriture et de boissons et en se souvenant de leur nom. Si une famille trouvait cela trop pénible, elle engageait un prêtre (connu sous le nom de Ka-Servant) pour accomplir les tâches et les rituels. Des listes de nourriture et de boissons à apporter étaient inscrites sur la tombe (Listes d'Offrandes) ainsi qu'une autobiographie des défunts afin qu'on se souvienne d'eux. L'âme continuerait à exister paisiblement dans la vie suivante (après justification) tant que ces offrandes seraient faites.

Les prêtres, la famille et les invités s'asseyaient ensuite pour un festin célébrant la vie du défunt et son voyage vers le paradis. Cette célébration avait lieu à l'extérieur du tombeau, sous une tente dressée à cet effet. La nourriture, la bière et le vin auraient été apportés plus tôt et étaient désormais servis sous forme de banquet pique-nique élaboré. Le défunt serait honoré du genre de festival qu’il aurait connu et apprécié dans sa vie. Une fois la fête terminée, les invités rentraient chez eux et continuaient leur vie.

Mais pour l’âme du défunt, une nouvelle vie venait de commencer. Suite aux rituels mortuaires et à la fermeture du tombeau, on pensait que l'âme se réveillait dans le corps et se sentait désorientée. Des inscriptions sur le mur du tombeau, comme dans les Textes des Pyramides, ou dans le cercueil, comme dans le cas des Textes du Cercueil, rappelleraient à l'âme sa vie sur terre et lui ordonneraient de quitter le corps et d'avancer. Ces textes furent remplacés au Nouvel Empire d'Égypte par le Livre des Morts. L'un des dieux, le plus souvent Anubis, semblait conduire l'âme vers la Salle de la Vérité (également connue sous le nom de Salle des Deux Vérités) où elle serait jugée.

Les représentations du jugement montrent fréquemment une longue file d'âmes attendant leur moment pour comparaître devant Osiris et celles-ci sont soignées par des divinités comme Qebhet, qui leur a fourni de l'eau fraîche et rafraîchissante. Des déesses familières comme Nephthys, Isis, Neith et Serket seraient également là pour réconforter et encourager l'âme. Le moment venu, on avançait là où Osiris, Anubis et Thot se tenaient près de la balance de la justice et récitaient les confessions négatives, une liste rituelle de péchés dont on pouvait honnêtement dire qu'on n'avait pas commis. À ce stade, le cœur de chacun était pesé dans la balance contre la plume blanche de la vérité ; si le cœur était plus léger que la plume, on était justifié, et sinon, le cœur tombait au sol où il était mangé par le monstre Amut et l'âme cesserait alors d'exister.

Si l'on avait été justifié par la pesée du cœur, Osiris, Thot et Anubis conféreraient avec les quarante-deux juges et permettraient ensuite à l'individu de passer vers le paradis. Cette suite du voyage prend différentes formes selon les différents textes et époques. Dans certaines versions, l'âme doit encore éviter les pièges, les démons et les dangers, et a besoin de l'aide d'un guide tel que Le Livre égyptien des morts. Dans d'autres représentations, une fois justifiée, on se rendait sur les rives du lac Lily où il fallait passer un test final.

Le passeur était un homme éternellement désagréable nommé Hraf-hef, envers qui l'âme devait être bonne et gracieuse. Si l'on réussissait ce test final, on traversait le lac à la rame jusqu'au paradis dans le Champ des Roseaux. Ici, l'âme trouverait tout et chacun pensait être perdu à cause de la mort. Ceux qui étaient décédés auparavant attendraient ainsi que leurs animaux de compagnie préférés. La maison que l'âme avait aimée de son vivant, le quartier, les amis, tout l'attendrait et l'âme jouirait éternellement de cette vie sans menace de perte et en compagnie des dieux immortels. Ce paradis final n'était cependant possible que si la famille sur terre avait accompli complètement les rituels mortuaires et si elle continuait à honorer et à se souvenir de l'âme du défunt. [Encyclopédie de l'histoire ancienne].

LA MUMMIFICATION DANS L'ÉGYPTE ANTIQUE: La pratique de momification des morts a commencé dans l'Égypte ancienne vers 3500 avant JC. Le mot anglais momie vient du latin mumia qui dérive du persan mum signifiant « cire » et fait référence à un cadavre embaumé ressemblant à de la cire. L'idée de momifier les morts a peut-être été suggérée par la qualité de la conservation des cadavres dans les sables arides du pays. Les premières tombes de la période badarienne (environ 5 000 avant JC) contenaient des offrandes de nourriture et des objets funéraires, suggérant une croyance en une vie après la mort, mais les cadavres n'étaient pas momifiés. Ces tombes étaient des rectangles ou des ovales peu profonds dans lesquels un cadavre était placé sur son côté gauche, souvent en position fœtale. Ils étaient considérés comme le lieu de repos final du défunt et étaient souvent, comme en Mésopotamie, situés dans ou à proximité de la maison familiale.

Les tombes ont évolué au cours des époques suivantes jusqu'à ce que, au début de la période dynastique en Égypte (vers 3150 - 2613 av. J.-C.), le tombeau mastaba ait remplacé la simple tombe et les cimetières sont devenus courants. Les mastabas n'étaient pas considérés comme un lieu de repos final mais comme une demeure éternelle pour le corps. Le tombeau était désormais considéré comme un lieu de transformation dans lequel l'âme quittait le corps pour aller dans l'au-delà. On pensait pourtant que le corps devait rester intact pour que l’âme puisse poursuivre son voyage. Une fois libérée du corps, l’âme aurait besoin de s’orienter par ce qui lui était familier. Pour cette raison, les tombes étaient peintes avec des histoires et des sortilèges du Livre des Morts, pour rappeler à l'âme ce qui se passait et à quoi s'attendre, ainsi qu'avec des inscriptions connues sous le nom de Textes des Pyramides et Textes du Cercueil qui racontaient les événements de la la vie d'une personne décédée. Pour les Égyptiens, la mort n’était pas la fin de la vie mais simplement une transition d’un état à un autre. Pour cela, le corps devait être soigneusement préparé afin d'être reconnaissable par l'âme dès son réveil dans le tombeau et aussi plus tard.

À l'époque de l'Ancien Empire égyptien (vers 2613-2181 avant JC), la momification était devenue une pratique courante dans le traitement des défunts et des rituels mortuaires se développaient autour de la mort, de l'agonie et de la momification. Ces rituels et leurs symboles étaient en grande partie issus du culte d'Osiris qui était déjà devenu un dieu populaire. Osiris et sa sœur-épouse Isis furent les premiers dirigeants mythiques de l'Égypte, qui reçurent le pays peu après la création du monde. Ils régnaient sur un royaume de paix et de tranquillité, enseignant au peuple les arts de l’agriculture et de la civilisation et accordant aux hommes et aux femmes des droits égaux pour vivre ensemble dans l’équilibre et l’harmonie.

Le frère d'Osiris, Set, devint cependant jaloux du pouvoir et du succès de son frère et l'assassina ainsi ; d'abord en le scellant dans un cercueil et en l'envoyant sur le Nil, puis en découpant son corps en morceaux et en les dispersant à travers l'Égypte. Isis a récupéré les pièces d'Osiris, l'a remonté puis, avec l'aide de sa sœur Nephthys, l'a ramené à la vie. Osiris était cependant incomplet - il lui manquait son pénis mangé par un poisson - et ne pouvait donc plus régner sur terre. Il descendit aux enfers où il devint Seigneur des Morts. Avant son départ, cependant, Isis s'était accouplée avec lui sous la forme d'un cerf-volant et lui avait donné un fils, Horus, qui grandirait pour venger son père, récupérer le royaume et rétablir l'ordre et l'équilibre dans le pays.

Ce mythe est devenu si incroyablement populaire qu'il a imprégné la culture et assimilé des dieux et des mythes antérieurs pour créer une croyance centrale en une vie après la mort et la possibilité d'une résurrection des morts. Osiris était souvent représenté comme un souverain momifié et régulièrement représenté avec une peau verte ou noire symbolisant à la fois la mort et la résurrection. L'égyptologue Margaret Bunson écrit : « Le culte d'Osiris a commencé à exercer une influence sur les rituels mortuaires et les idéaux de contemplation de la mort comme « une porte vers l'éternité ». Cette divinité, ayant assumé les pouvoirs de culte et les rituels d'autres dieux des nécropoles ou des cimetières, offrit aux êtres humains le salut, la résurrection et le bonheur éternel.

Mais la vie éternelle n’était possible que si le corps restait intact. Le nom d'une personne, son identité, représentait son âme immortelle, et cette identité était liée à sa forme physique. Parties de l'âme. On pensait que l'âme était composée de neuf parties distinctes : 1. Le Khat était le corps physique ; 2. La double forme du Ka (le moi astral) ; 3. Le Ba était un aspect d'oiseau à tête humaine qui pouvait se déplacer entre la terre et les cieux (en particulier entre l'au-delà et le corps) ; 4.Le Shuyet était le moi de l'ombre ; 5. L'Akh était le moi immortel et transformé après la mort ; 6.Le Sahu était un aspect de l'Akh ; 7. Le Sechem était un autre aspect de l'Akh ; 8. L'Ab était le cœur, la source du bien et du mal, détenteur du caractère ; 9.Le Ren était le nom secret de quelqu'un.

Le Khat devait exister pour que le Ka et le Ba se reconnaissent et puissent fonctionner correctement. Une fois libérés du corps, ces différents aspects seraient confus et auraient d'abord besoin de se centrer sous une forme familière. Lorsqu'une personne mourait, elle était amenée chez les embaumeurs qui offraient trois types de services. Selon Hérodote : « On dit que le type le meilleur et le plus cher représente [Osiris], le deuxième meilleur est quelque peu inférieur et moins cher, tandis que le troisième est le moins cher de tous ». Il a été demandé à la famille en deuil de choisir le service qu'elle préférait, et sa réponse était extrêmement importante non seulement pour le défunt mais pour elle-même. La pratique funéraire et les rituels mortuaires dans l’Égypte ancienne étaient pris si au sérieux en raison de la croyance selon laquelle la mort n’était pas la fin de la vie.

Évidemment, le meilleur service serait le plus cher, mais si la famille pouvait se le permettre et choisissait pourtant de ne pas l'acheter, elle courait le risque d'être hantée. La personne décédée saurait qu’elle a reçu un service moins cher que ce qu’elle méritait et ne pourrait pas continuer paisiblement dans l’au-delà ; au lieu de cela, ils revenaient rendre la vie de leurs proches misérable jusqu'à ce que le tort soit réparé. La pratique funéraire et les rituels mortuaires dans l’Égypte ancienne étaient pris si au sérieux en raison de la croyance selon laquelle la mort n’était pas la fin de la vie. L'individu décédé pouvait encore voir et entendre, et s'il était lésé, les dieux l'autoriseraient à se venger.

Il semblerait cependant que les gens choisissent toujours le niveau de service qu’ils peuvent se permettre le plus facilement. Une fois choisi, ce niveau déterminait le type de cercueil dans lequel on serait enterré, les rites funéraires disponibles et le traitement du corps. L'égyptologue Salima Ikram, professeur d'égyptologie à l'Université américaine du Caire, a étudié la momification en profondeur et fournit ce qui suit : « L'ingrédient clé de la momification était le natron, ou netjry, le sel divin. Il s'agit d'un mélange de bicarbonate de sodium, de carbonate de sodium, de sulfate de sodium et de chlorure de sodium, présent naturellement en Égypte, le plus souvent dans le Wadi Natrun, à environ soixante-quatre kilomètres au nord-ouest du Caire. Il a des propriétés desséchantes et dégraissantes et était le dessicant préféré, bien que le sel commun ait également été utilisé dans des enterrements plus économiques. " Dans le type de service funéraire le plus coûteux, le corps était étendu sur une table et lavé. Les embaumeurs commençaient alors leur travail par la tête : « Le cerveau était retiré par les narines avec un crochet de fer, et ce qui ne pouvait être atteint avec le crochet était lavé avec des médicaments ; ensuite le flanc était ouvert avec un couteau en silex et l'ensemble le contenu de l'abdomen est retiré ; la cavité est ensuite soigneusement nettoyée et lavée, d'abord avec du vin de palme, puis à nouveau avec une infusion d'épices moulues. Après cela, il est rempli de myrrhe pure, de cassia et de toute autre substance aromatique, à l'exception de l'encens, et recousu, après quoi le corps est placé dans le natron, entièrement recouvert pendant soixante-dix jours – jamais plus. Cette période passée, le corps est lavé puis enveloppé de la tête aux pieds dans du lin coupé en bandes et enduit sur le dessous de gomme, qui est couramment utilisée par les Égyptiens à la place de la colle. Dans cet état, le corps est restitué à la famille qui fait fabriquer une caisse en bois, en forme de figure humaine, dans laquelle il est placé.

Dans la deuxième inhumation la plus coûteuse, moins de soins ont été apportés au corps : « Aucune incision n'est pratiquée et les intestins ne sont pas retirés, mais de l'huile de cèdre est injectée avec une seringue dans le corps par l'anus qui est ensuite bouché pour empêcher le liquide de s'échapper. Le corps est ensuite guéri au natron pendant le nombre de jours prescrit, au cours duquel l'huile est évacuée. L'effet est si puissant qu'en quittant le corps, il entraîne avec lui les viscères à l'état liquide et, comme la chair a été dissoute par le natron, il ne reste plus rien du corps à part la peau et les os. Après ce traitement, il est restitué à la famille sans autre attention.

La troisième méthode d'embaumement, la moins chère, consistait « simplement à laver les intestins et à garder le corps pendant soixante-dix jours dans le natron ». Les organes internes ont été prélevés afin de contribuer à la préservation du cadavre, mais comme on pensait que le défunt en aurait encore besoin, les viscères ont été placés dans des canopes pour être scellés dans la tombe. Seul le cœur était laissé à l’intérieur du corps car on pensait qu’il contenait l’aspect Ab de l’âme. Les embaumeurs ont retiré les organes de l'abdomen par une longue incision pratiquée dans le côté gauche. En retirant le cerveau, comme le note Ikram, ils inséraient un outil chirurgical accroché dans le nez de la personne décédée et retiraient le cerveau en morceaux, mais il existe également des preuves d'embaumeurs cassant le nez pour agrandir l'espace et extraire le cerveau plus facilement. .

Se casser le nez n'était cependant pas la méthode privilégiée, car cela pouvait défigurer le visage du défunt et le but principal de la momification était de garder le corps intact et préservé aussi fidèlement que possible. Ce processus a été suivi aussi bien chez les animaux que chez les humains. Les Égyptiens momifiaient régulièrement leurs chats, chiens, gazelles, poissons, oiseaux, babouins, mais aussi le taureau Apis, considéré comme une incarnation du divin. L’ablation des organes et du cerveau avait pour seul but d’assécher le corps. Le seul organe qu'ils ont laissé en place, à la plupart des époques, était le cœur, car on pensait que c'était le siège de l'identité et du caractère de la personne. Le sang était drainé et les organes prélevés pour éviter la décomposition, le corps était à nouveau lavé et le pansement (enveloppement en lin) était appliqué.

Bien que les processus ci-dessus soient la norme observée tout au long de la majeure partie de l’histoire de l’Égypte, il y a eu des écarts à certaines époques. Bunson note : « Chaque période de l’Égypte ancienne a été témoin d’une altération des différents organes conservés. Le cœur, par exemple, a été conservé à certaines époques et, sous les dynasties ramessides, les organes génitaux étaient chirurgicalement retirés et placés dans un cercueil spécial en forme du dieu Osiris. Cela était peut-être célébré en commémoration de la perte par le dieu de ses propres organes génitaux ou comme cérémonie mystique. Cependant, tout au long de l'histoire de la nation, les jarres canopes étaient sous la protection des Mesu Heru, les quatre fils d'Horus. Ces jarres et leur contenu, les organes imbibés de résine, étaient conservés à proximité du sarcophage dans des conteneurs spéciaux.

Une fois les organes prélevés et le corps lavé, le cadavre était enveloppé dans du linge - soit par les embaumeurs, si l'on avait choisi le service le plus coûteux (qui inclurait également des amulettes magiques et des charmes de protection dans l'emballage), soit par le famille - et placé dans un sarcophage ou un simple cercueil. Cet emballage était connu sous le nom de « linge d'hier » car, au début, les pauvres donnaient leurs vieux vêtements aux embaumeurs pour qu'ils enveloppent le cadavre. Cette pratique a finalement conduit à n’importe quel tissu de lin utilisé pour l’embaumement connu sous le même nom.

Les funérailles étaient une affaire publique au cours de laquelle, si l'on pouvait se le permettre, des femmes étaient embauchées comme pleureuses professionnelles. Ces femmes étaient connues sous le nom de « Cerfs-volants de Nephthys » et encourageaient les gens à exprimer leur chagrin par leurs propres cris et lamentations. Ils faisaient référence à la brièveté de la vie et à la soudaineté de la mort, mais donnaient également l'assurance de l'aspect éternel de l'âme et la confiance que le défunt passerait par l'épreuve de la pesée du cœur dans l'au-delà par Osiris pour passer au paradis. au Champ des Roseaux.

Les objets funéraires, aussi riches ou modestes soient-ils, seraient placés dans le tombeau ou la tombe. Il s'agirait notamment de poupées shabti qui, dans l'au-delà, pourraient être réveillées grâce à un sort et assumer les tâches de la personne décédée. Puisque la vie après la mort était considérée comme une version éternelle et parfaite de la vie sur terre, on pensait qu'il y avait du travail là-bas, tout comme dans la vie mortelle. Le shabti accomplissait ces tâches afin que l'âme puisse se détendre et s'amuser. Les poupées Shabti sont des indicateurs importants pour les archéologues modernes sur la richesse et le statut de l'individu enterré dans une certaine tombe ; plus il y a de poupées shabti, plus la richesse est grande.

Outre le shabti, la personne serait enterrée avec des objets jugés nécessaires dans l'au-delà : des peignes, des bijoux, de la bière, du pain, des vêtements, ses armes, un objet préféré, voire ses animaux de compagnie. Tous ces éléments apparaîtraient à l’âme dans l’au-delà et elle pourrait les utiliser. Avant que le tombeau ne soit scellé, un rituel était célébré, considéré comme vital pour la poursuite du voyage de l'âme : la cérémonie d'ouverture de la bouche. Dans ce rite, un prêtre invoquait Isis et Nephthys (qui avaient ramené Osiris à la vie) en touchant la momie avec différents objets (herminettes, ciseaux, couteaux) à différents endroits tout en oignant le corps. Ce faisant, il a redonné l’usage des oreilles, des yeux, de la bouche et du nez au défunt.

Le fils et héritier du défunt assumait souvent le rôle du prêtre, reliant ainsi davantage le rite à l'histoire d'Horus et de son père Osiris. Le défunt pouvait désormais entendre, voir et parler et était prêt à continuer le voyage. La momie serait enfermée dans le sarcophage ou le cercueil, qui serait enterré dans une tombe ou déposé dans une tombe avec les objets funéraires, et les funérailles se termineraient. Les vivants retournaient alors à leurs affaires, et les morts étaient alors censés accéder à la vie éternelle. [Encyclopédie de l'histoire ancienne].

LA MORT DANS L'ÉGYPTE ANTIQUE: Pour les anciens Égyptiens, la mort n'était pas la fin de la vie mais seulement une transition vers un autre plan de réalité. Une fois que l'âme avait passé avec succès le jugement du dieu Osiris, elle se dirigeait vers un paradis éternel, le Champ des Roseaux, où tout ce qui avait été perdu à la mort était restitué et où l'on vivrait vraiment heureux pour toujours. Même si la vision égyptienne de l’au-delà était la plus réconfortante de toutes les civilisations anciennes, les gens craignaient toujours la mort. Même dans les périodes de gouvernement central fort, lorsque le roi et les prêtres détenaient le pouvoir absolu et que leur vision du paradis après la mort était largement acceptée, les gens avaient toujours peur de mourir.

Les rituels concernant le deuil des morts n'ont jamais radicalement changé dans toute l'histoire de l'Égypte et sont très similaires à la façon dont les gens react à la mort aujourd'hui. On pourrait penser que savoir que l’être cher était en voyage vers le bonheur éternel ou qu’il vivait au paradis aurait permis aux anciens Égyptiens de se sentir plus en paix avec la mort, mais ce n’est clairement pas le cas. Les inscriptions pleurant la mort d'une épouse, d'un mari ou d'un enfant bien-aimé - ou d'un animal de compagnie - expriment toutes le chagrin de la perte, combien celui qui est décédé leur manque, comment ils espèrent le revoir un jour au paradis - mais n'expriment pas le souhait de mourir. et rejoignez-les bientôt. Il existe des textes qui expriment le désir de mourir, mais il s'agit de mettre fin aux souffrances de la vie présente et non d'échanger son existence mortelle contre l'espoir du paradis éternel.

Le sentiment dominant parmi les anciens Égyptiens est en fait parfaitement résumé par Hamlet dans la célèbre pièce de Shakespeare : « Le pays inconnu, d'où est né / Aucun voyageur ne revient, intrigue la volonté / Et nous fait plutôt supporter les maux que nous avons / Que voler vers d'autres que nous ne connaissons pas". Les Égyptiens aimaient la vie, la célébraient tout au long de l’année et n’étaient pas pressés de la quitter, même pour le genre de paradis promis par leur religion. Une œuvre littéraire célèbre sur ce sujet est connue sous le titre Discours entre un homme et son Ba (également traduit par Discours entre un homme et son âme et L'homme qui était las de la vie). Cette œuvre, datée de l'Empire du Milieu égyptien (2040-1782 av. J.-C.), est un dialogue entre un homme déprimé qui ne trouve aucune joie dans la vie et son âme qui l'encourage à essayer de s'amuser et de prendre les choses plus facilement. L'homme, à plusieurs reprises, se plaint du fait qu'il devrait simplement abandonner et mourir - mais à aucun moment il ne semble penser qu'il trouvera une existence meilleure de « l'autre côté » - il veut simplement mettre fin à la misère qu'il est. sentiment en ce moment.

Le dialogue est souvent qualifié de premier ouvrage écrit débattant des bienfaits du suicide, mais l'érudit William Kelly Simpson n'est pas d'accord, écrivant : « Ce qui est présenté dans ce texte n'est pas un débat mais une image psychologique d'un homme déprimé par le mal de la vie. au point de se sentir incapable d’accepter la bonté innée de l’existence. Son moi intérieur est pour ainsi dire incapable de s’intégrer et de se sentir en paix. Son dilemme est présenté dans ce qui semble être un monologue dramatique qui illustre ses brusques changements d'humeur, son hésitation entre l'espoir et le désespoir et un effort presque héroïque pour trouver la force d'affronter la vie. Ce n'est pas tant la vie elle-même qui fatigue l'orateur que ses propres efforts pour parvenir à un moyen de faire face aux difficultés de la vie. " Alors que l'orateur lutte pour parvenir à une sorte de conclusion satisfaisante, son âme tente de le guider dans le la bonne direction pour rendre grâce pour sa vie et accueillir les bonnes choses que le monde a à offrir. Son âme l'encourage à exprimer sa gratitude pour les bonnes choses qu'il a dans cette vie et à arrêter de penser à la mort car aucun bien ne peut en résulter. Pour les anciens Égyptiens, l'ingratitude était le « péché d'entrée » qui permettait à tous les autres péchés d'entrer dans la vie. Pour les anciens Égyptiens, l'ingratitude était le « péché d'entrée » qui permettait à tous les autres péchés d'entrer dans la vie. Si l’on était reconnaissant, alors on appréciait tout ce qu’on avait et on rendait grâce aux dieux ; si l'on se permettait de se sentir ingrat, alors cela nous entraînait dans une spirale vers tous les autres péchés d'amertume, de dépression, d'égoïsme, d'orgueil et de pensée négative.

Le message de l'âme à l'homme est similaire à celui de l'orateur du livre biblique de l'Ecclésiaste lorsqu'il dit : « Dieu est au ciel et toi sur la terre ; que tes paroles soient donc peu nombreuses ». L'homme, après avoir souhaité que la mort l'emporte, semble considérer sérieusement les paroles de l'âme. Vers la fin de la pièce, l'homme dit : "Celui qui est là-bas sera sûrement un dieu vivant/Ayant purgé le mal qui l'avait affligé... Celui qui est là-bas sera sûrement celui qui connaît toutes choses". L’âme a le dernier mot dans la pièce, assurant à l’homme que la mort viendra naturellement avec le temps et que la vie doit être embrassée et aimée dans le présent.

Un autre texte de l’Empire du Milieu, Le Lai du Harpiste, résonne également sur le même thème. L’Empire du Milieu est la période de l’histoire égyptienne où la vision d’un paradis éternel après la mort a été le plus sérieusement remise en question dans les œuvres littéraires. Bien que certains aient avancé que cela était dû à un cynisme persistant suite au chaos et à la confusion culturelle de la Première Période Intermédiaire, cette affirmation est intenable. La Première Période Intermédiaire de l’Égypte (2181-2040 avant JC) était simplement une époque dépourvue d’un gouvernement central fort, mais cela ne signifie pas que la civilisation s’est effondrée avec la désintégration de l’Ancien Empire, mais simplement que le pays a connu les changements naturels de gouvernement et de société. qui font partie de toute civilisation vivante.

Le Lai du Harpiste est encore plus comparable à celui de l'Ecclésiaste dans le ton et l'expression, comme le montre clairement le refrain : « Profitez de moments agréables/Et ne vous en lassez pas/Voici, il n'est donné à aucun homme d'emporter ses affaires avec lui/ Voici, il n’y a personne qui soit parti qui revienne » (Simpson, 333). L'affirmation selon laquelle on ne peut pas emporter ses biens avec la mort est une réfutation directe de la tradition selon laquelle les morts sont enterrés avec des objets funéraires : tous ces objets dont on a profité et utilisé dans la vie et qui seraient nécessaires dans l'autre monde.

Il est tout à fait possible, bien sûr, que ces points de vue soient simplement des procédés littéraires visant à faire valoir qu’il faut tirer le meilleur parti de la vie au lieu d’espérer un bonheur éternel au-delà de la mort. Néanmoins, le fait que ces sentiments ne trouvent ce type d’expression que dans l’Empire du Milieu suggère un changement important d’orientation culturelle. La cause la plus probable en est une classe supérieure plus « cosmopolite » au cours de cette période, rendue possible précisément par la Première Période Intermédiaire, que les études des XIXe et XXe siècles de notre ère ont tant fait pour vilipender. L’effondrement de l’Ancien Empire égyptien a donné du pouvoir aux gouverneurs régionaux et a conduit à une plus grande liberté d’expression dans différentes régions du pays au lieu de se conformer à une vision unique du roi.

Le cynisme et la vision lassée du monde de la religion et de l'au-delà disparaissent après cette période et la littérature du Nouvel Empire (vers 1570-1069 av. J.-C.) se concentre à nouveau sur un paradis éternel qui attend au-delà de la mort. La popularité du Livre de la sortie de jour (mieux connu sous le nom de Livre égyptien des morts) au cours de cette période est l'une des meilleures preuves de cette croyance. Le Livre des Morts est un manuel d'instructions pour l'âme après la mort, un guide vers l'au-delà, dont une âme aurait besoin pour atteindre le Champ des Roseaux.

La réputation qu’a acquise l’Égypte ancienne d’être « obsédée par la mort » est en réalité imméritée ; la culture était obsédée par l’idée de vivre pleinement la vie. Les rituels mortuaires si soigneusement observés n'avaient pas pour but de glorifier la mort mais de célébrer la vie et d'assurer sa pérennité. Les morts étaient enterrés avec leurs biens dans des tombes magnifiques et selon des rituels élaborés, car l'âme vivrait éternellement une fois qu'elle aurait franchi les portes de la mort. Pendant que l'on vivait, on était censé profiter au maximum de son temps et s'amuser autant que l'on pouvait. Une chanson d'amour du Nouvel Empire égyptien, l'une des soi-disant chansons du verger, exprime parfaitement la vision égyptienne de la vie.

Dans les lignes qui suivent, un sycomore du verger s'adresse à l'une des jeunes femmes qui l'ont planté lorsqu'elle était petite : « Faites attention ! Faites-les venir avec leur équipement ; Apporter toutes sortes de bières, toutes sortes de pains en abondance ; Les légumes, boisson forte d'hier et d'aujourd'hui ; Et toutes sortes de fruits pour le plaisir ; Venez passer la journée dans le bonheur ; Demain et après-demain ; Même pendant trois jours, assis à mon ombre. »

Bien que l'on trouve des expressions de ressentiment et de malheur dans la vie - comme dans le Discours entre un homme et son âme - les Égyptiens, pour la plupart, aimaient la vie et l'embrassaient pleinement. Ils n’attendaient pas avec impatience la mort – même si on leur promettait l’au-delà le plus idéal – parce qu’ils avaient le sentiment de vivre déjà dans le monde le plus parfait. Une vie éternelle ne valait la peine d’être imaginée qu’en raison de la joie que les gens trouvaient dans leur existence terrestre. Les anciens Égyptiens cultivaient une civilisation qui élevait chaque jour une expérience de gratitude et de transcendance divine et une vie dans un voyage éternel dont le temps passé dans le corps n'était qu'un bref intermède. Loin d'attendre ou d'espérer la mort, les Égyptiens ont pleinement embrassé le temps qu'ils ont connu sur terre et ont pleuré le décès de ceux qui ne participaient plus à la grande fête de la vie. [Encyclopédie de l'histoire ancienne].

L'ÂME DANS L'ÉGYPTE ANTIQUE: Au début des temps, le dieu Atoum se tenait sur le monticule primordial au milieu des eaux du chaos et créa le monde. Le pouvoir qui a permis cet acte était heka (magie) personnifié dans le dieu Heka, la force invisible derrière les dieux. La terre et tout ce qui s’y trouve était donc imprégné de magie, y compris naturellement les êtres humains. L'humanité avait été créée par les dieux, et l'on vivait et se déplaçait grâce à la force magique qui l'animait : l'âme.

La vie d'un individu sur terre n'était considérée que comme une partie d'un voyage éternel. La personnalité était créée au moment de la naissance, mais l'âme était une entité immortelle habitant un vaisseau mortel. Lorsque ce vaisseau tombait en panne et que le corps de la personne mourait, l'âme partait vers un autre plan d'existence où, si elle était justifiée par les dieux, elle vivrait pour toujours dans un paradis qui était le reflet de son existence terrestre.

Cependant, cette âme n'était pas seulement le caractère d'une personne, mais un être composite composé de différentes entités, chacune ayant son propre rôle à jouer dans le voyage de la vie et de l'au-delà. Les rituels mortuaires qui constituaient un aspect si important de la culture égyptienne étaient si soigneusement observés car chaque aspect de l'âme devait être abordé pour que la personne puisse continuer son chemin vers l'éternité. On pensait que l’âme était composée de neuf parties distinctes qui étaient intégrées dans un tout individu mais avaient des aspects très distincts.

L'égyptologue Rosalie David explique : « Les Égyptiens croyaient que la personnalité humaine avait de nombreuses facettes – un concept qui s'est probablement développé au début de l'Ancien Empire. Dans la vie, le preson était une entité complète, mais s'il avait mené une vie vertueuse, il pouvait aussi avoir accès à une multiplicité de formes qui pourraient être utilisées dans l'autre monde. Dans certains cas, ces formes pouvaient être utilisées pour aider ceux que le défunt souhaitait soutenir ou, alternativement, pour se venger de ses ennemis.

Pour que ces aspects de l’âme fonctionnent, le corps devait rester intact, et c’est pourquoi la momification est devenue une partie intégrante des rituels mortuaires et de la culture. À certaines époques, on pensait que l'âme était composée de cinq parties et à d'autres de sept, mais, en général, elle était de neuf : "l'âme n'était pas seulement le caractère de l'individu mais un être composé de différentes entités, chacune ayant son propre rôle". jouer dans le voyage de la vie et de l'au-delà.

Le Khat était le corps physique qui, lorsqu'il devenait cadavre, assurait le lien entre l'âme et la vie terrestre. L'âme aurait besoin d'être nourrie après la mort, tout comme elle devait l'être sur terre, et ainsi des offrandes de nourriture et de boisson étaient apportées au tombeau et déposées sur une table d'offrandes. L'égyptologue Helen Strudwick observe que « l'un des sujets les plus courants pour les peintures et sculptures funéraires était le défunt assis à une table d'offrandes chargée de nourriture ». On ne pensait pas que le cadavre mangeait réellement cette nourriture mais qu’il absorbait ses nutriments de manière surnaturelle. Des peintures et des statues du défunt étaient également placées dans la tombe afin que, si quelque chose arrivait qui endommageait le corps, la statue ou le tableau assumerait son rôle.

Le Ka était la double forme ou le moi astral et correspond à ce que la plupart des gens considèrent aujourd'hui comme une « âme ». C'était « la source vitale qui permettait à une personne de continuer à recevoir des offrandes dans l'autre monde ». Le ka a été créé au moment de la naissance pour l'individu et reflétait ainsi sa personnalité, mais l'essence a toujours existé et a été « transmise à travers les générations successives, portant la force spirituelle de la première création ». Le ka n'était pas seulement la personnalité de chacun, mais aussi un guide et un protecteur, imprégné de l'étincelle du divin. C'était le ka qui absorberait le pouvoir des offrandes de nourriture laissées dans la tombe, et celles-ci le maintiendraient dans l'au-delà. Tous les êtres vivants avaient un ka - des plantes aux animaux et jusqu'aux dieux - ce qui était évident dans le sens où ils étaient simplement vivants.