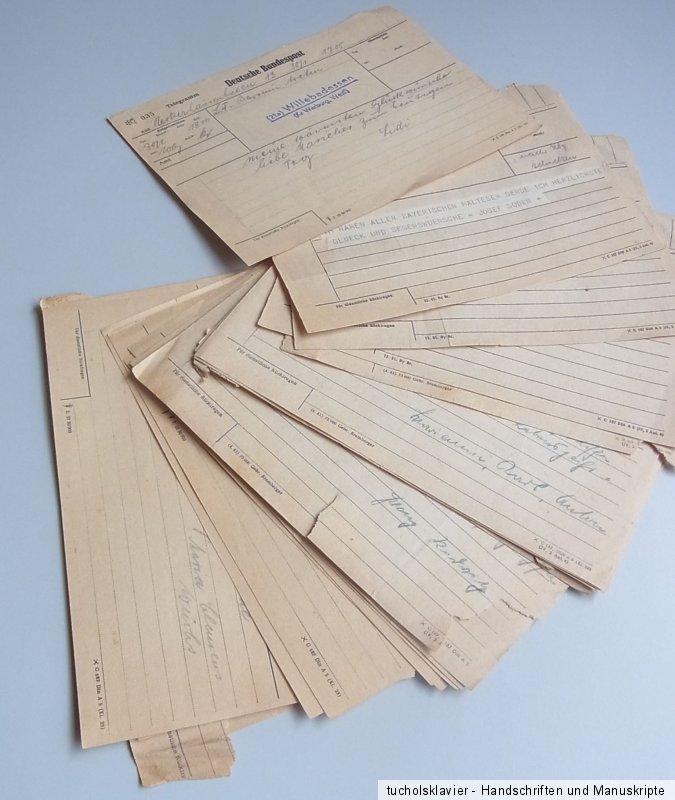

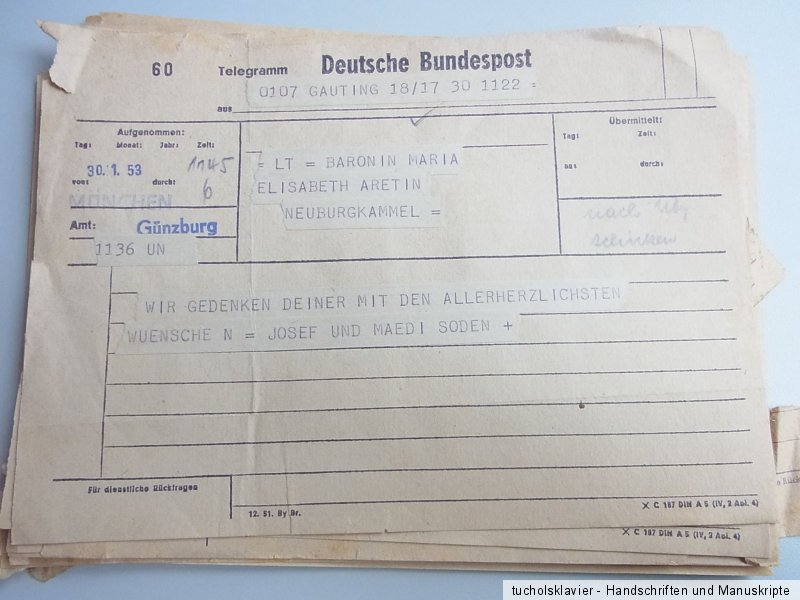

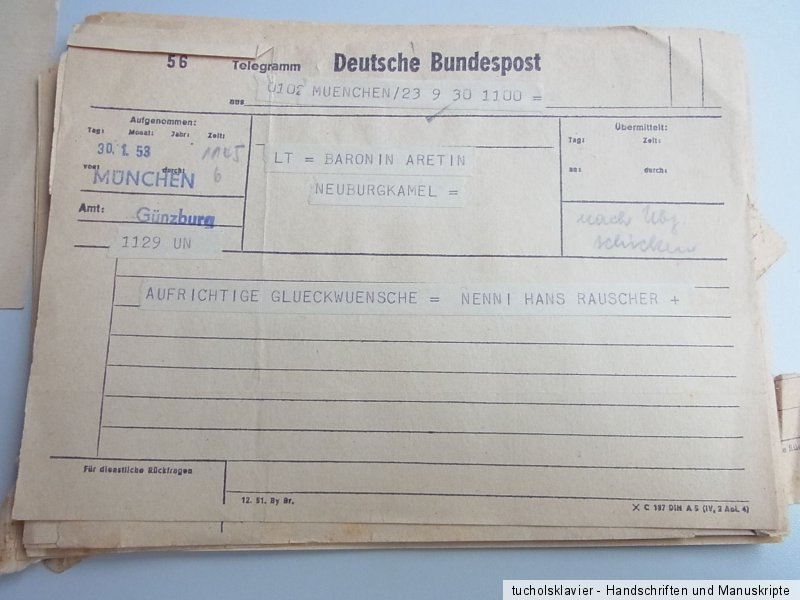

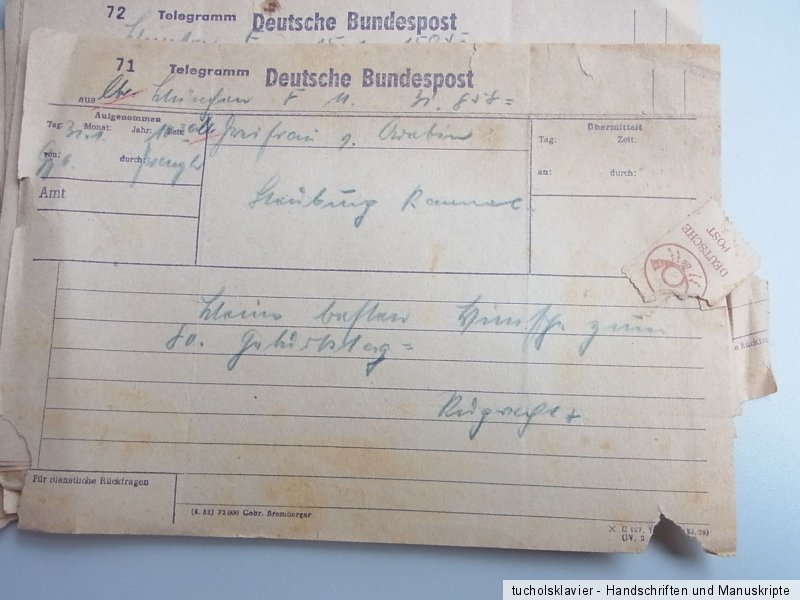

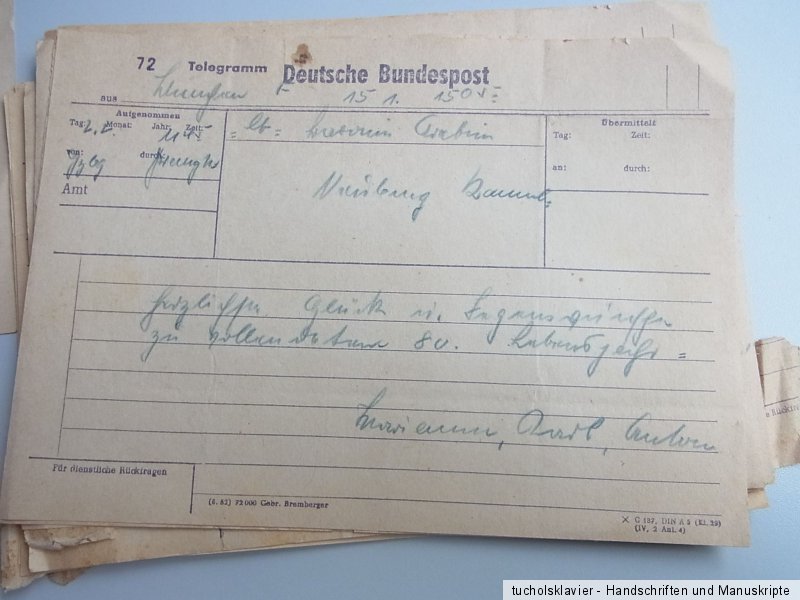

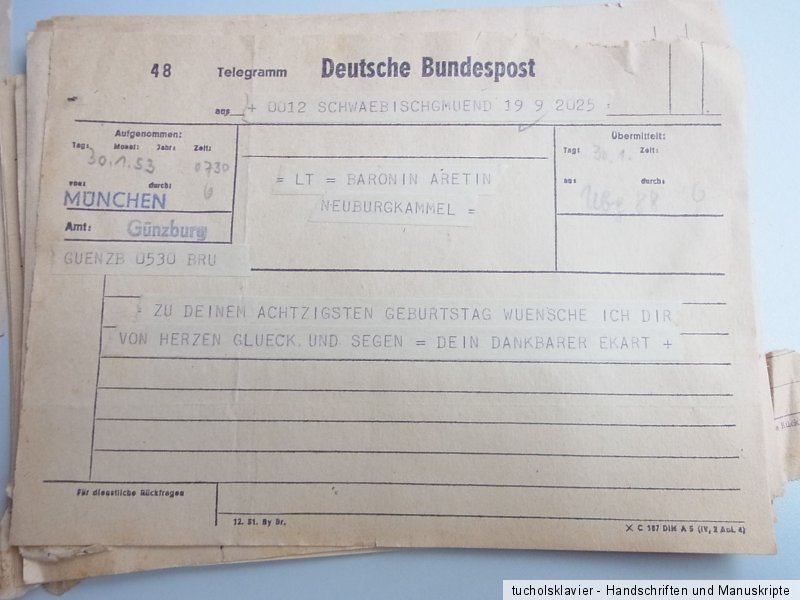

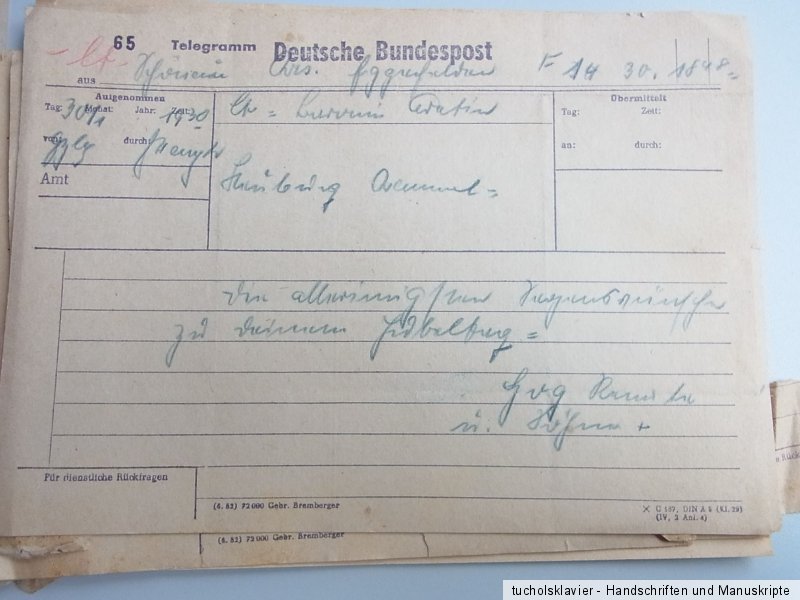

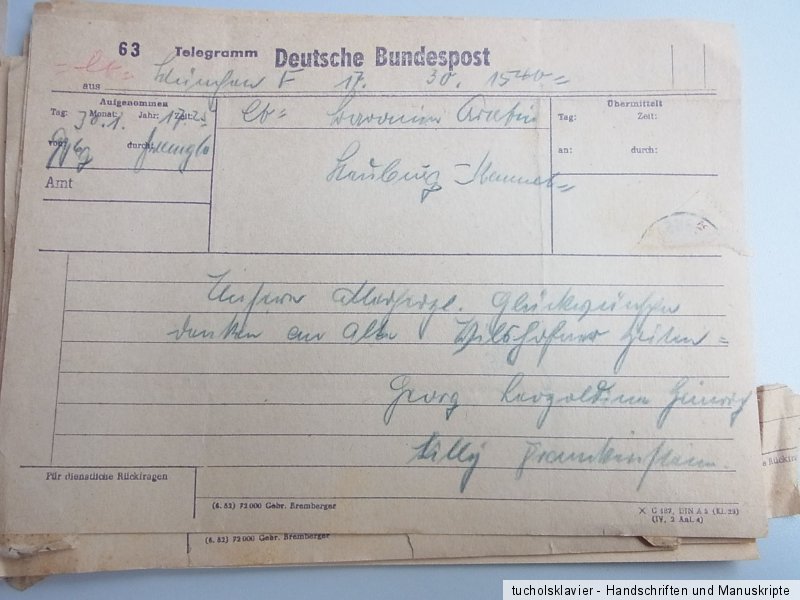

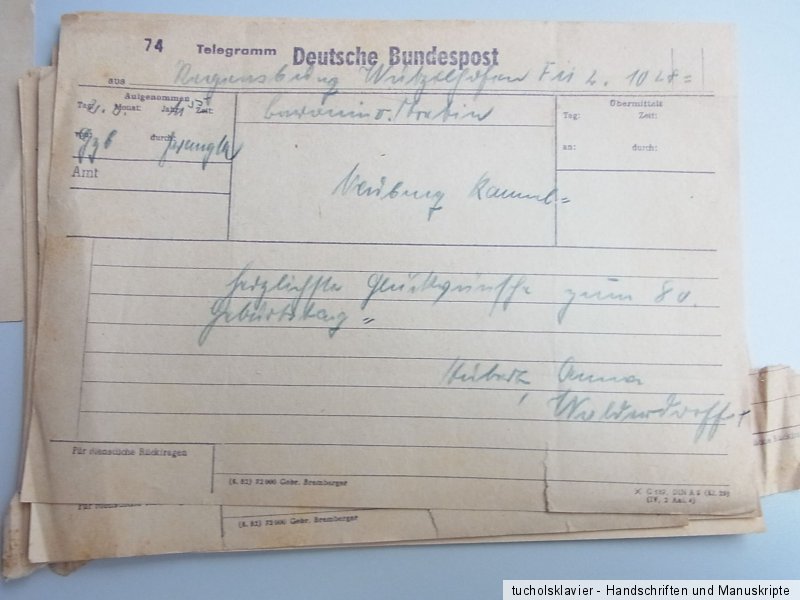

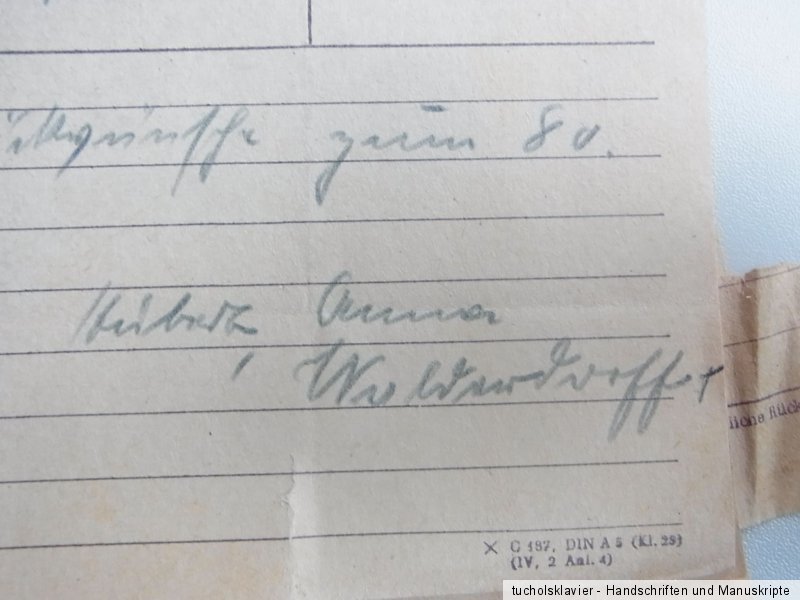

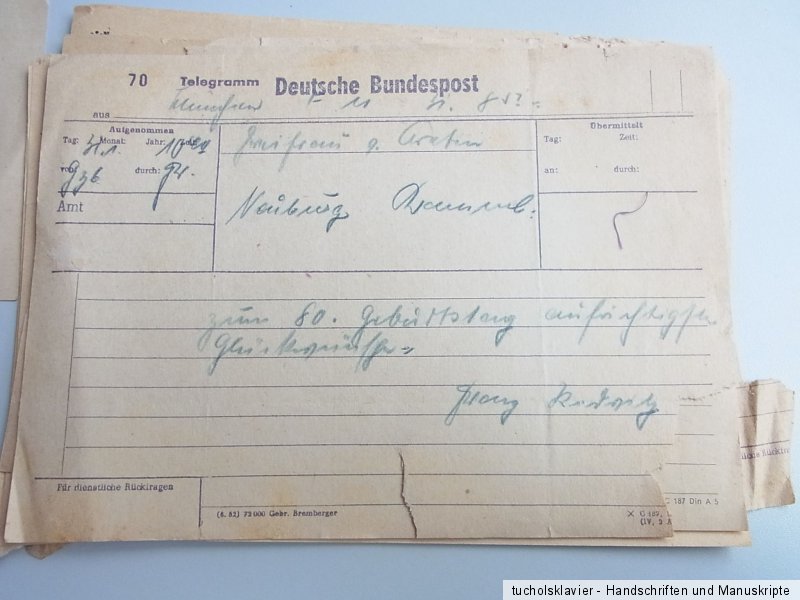

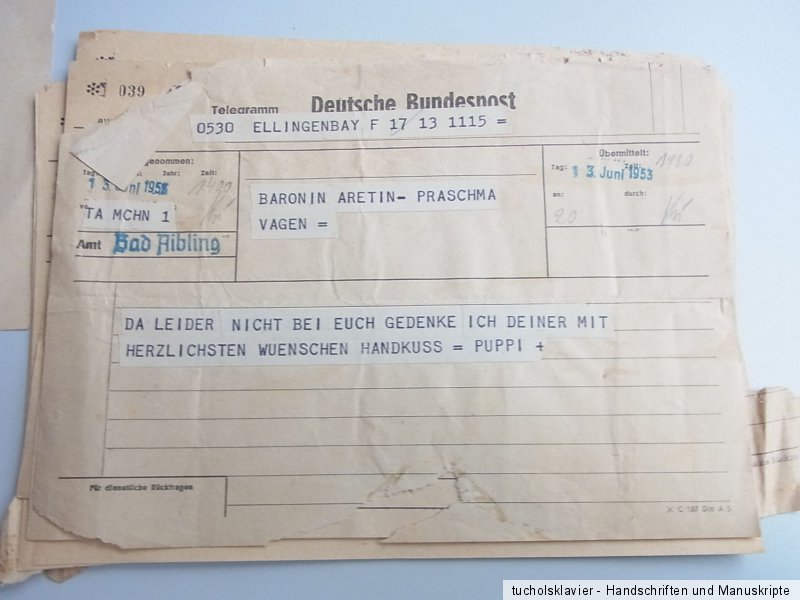

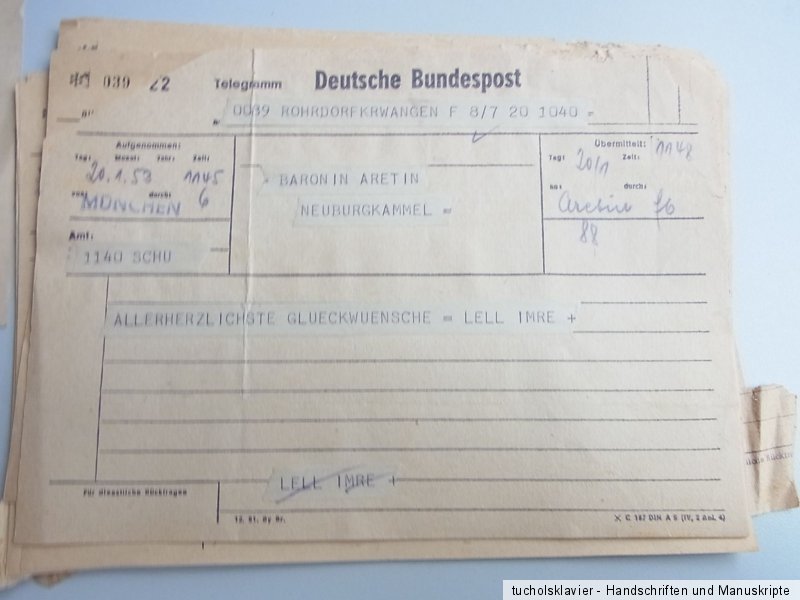

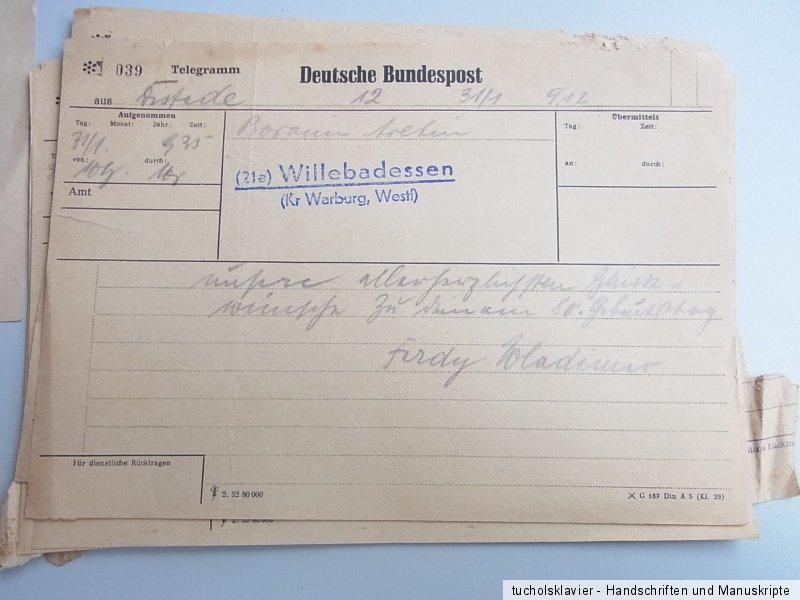

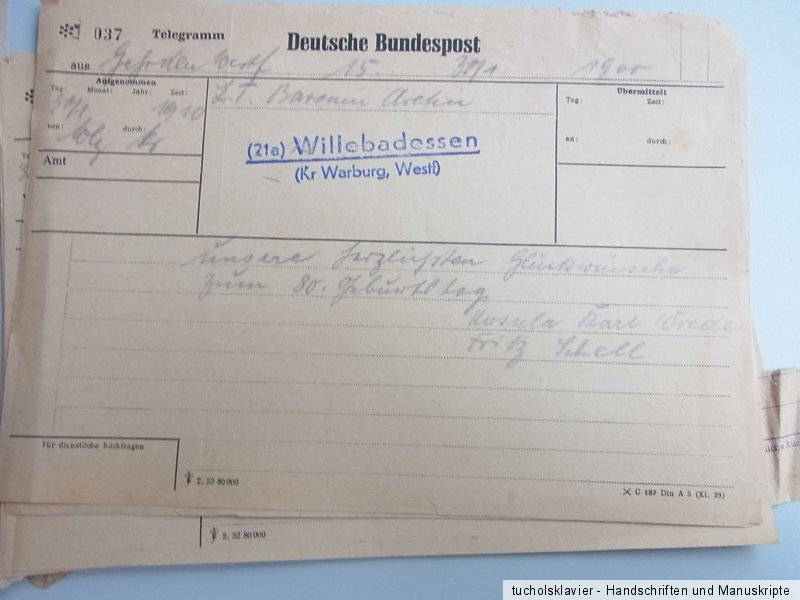

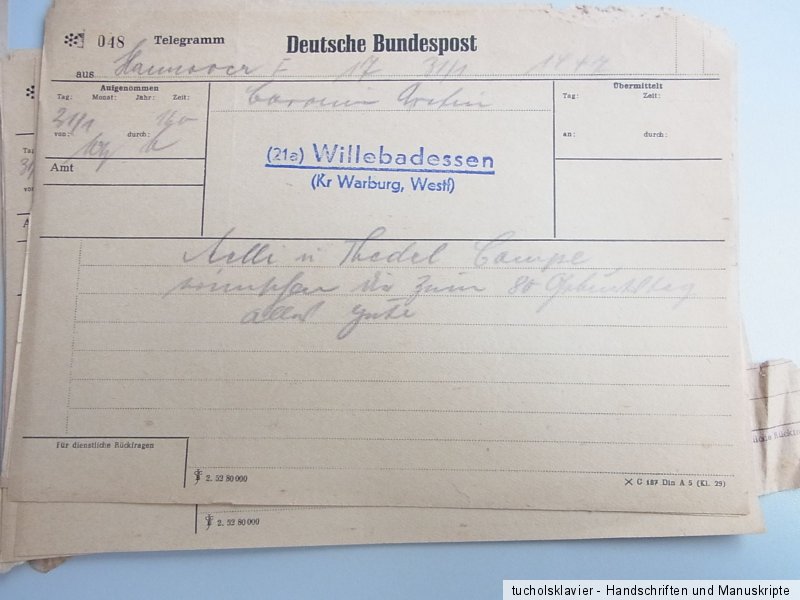

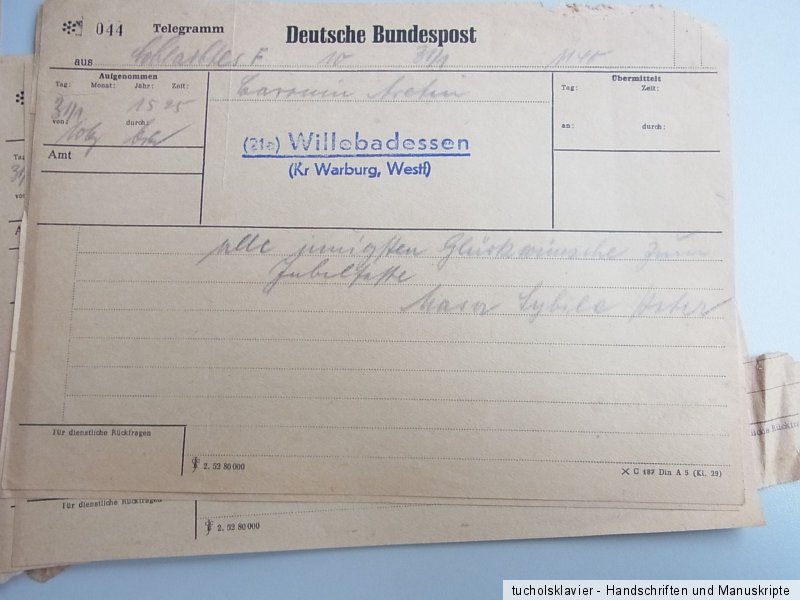

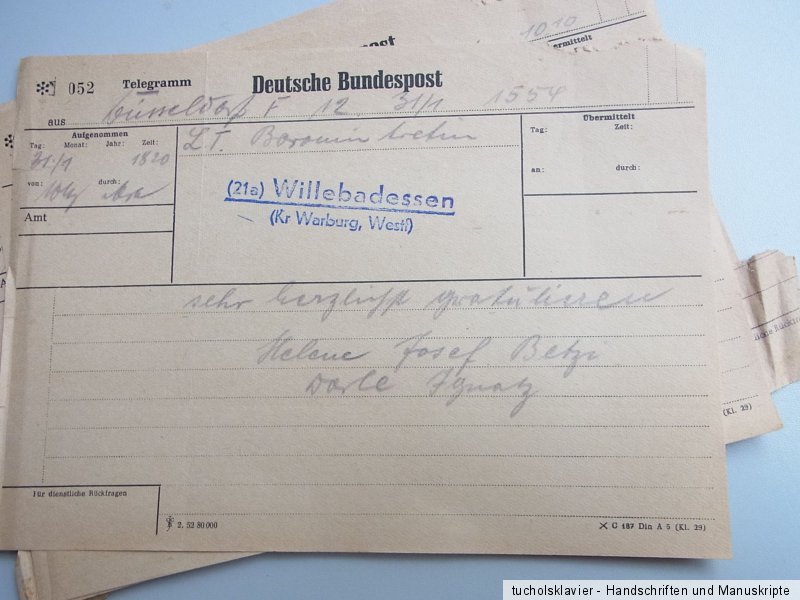

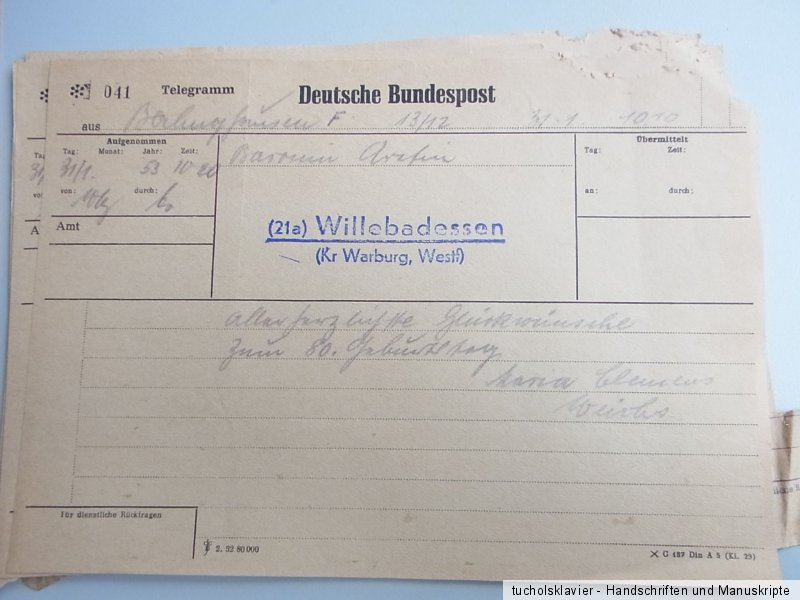

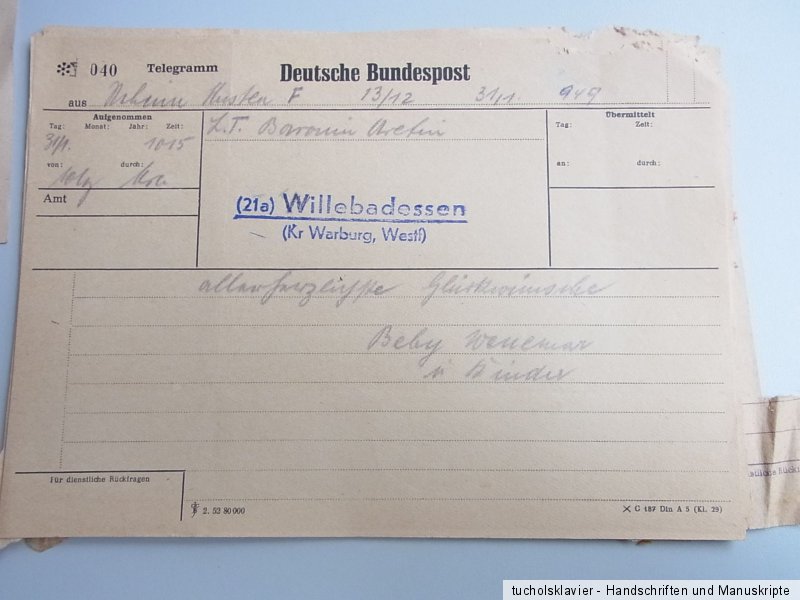

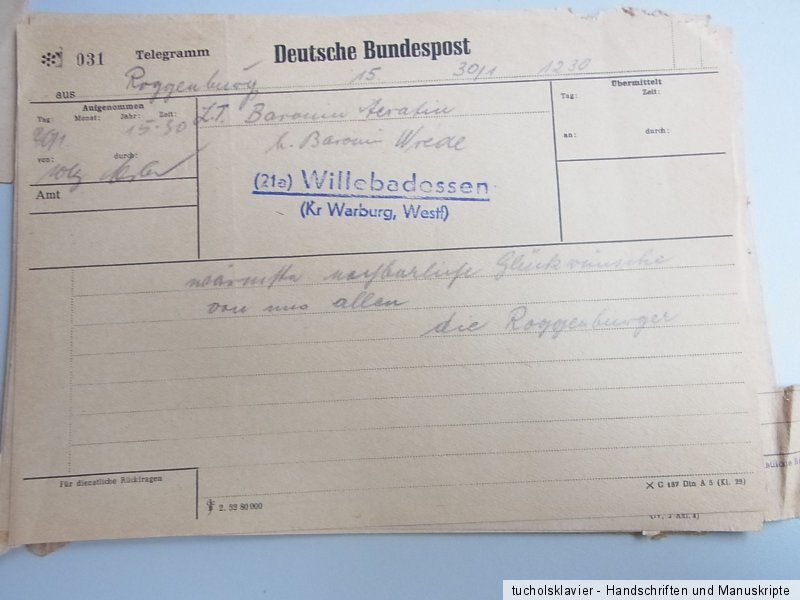

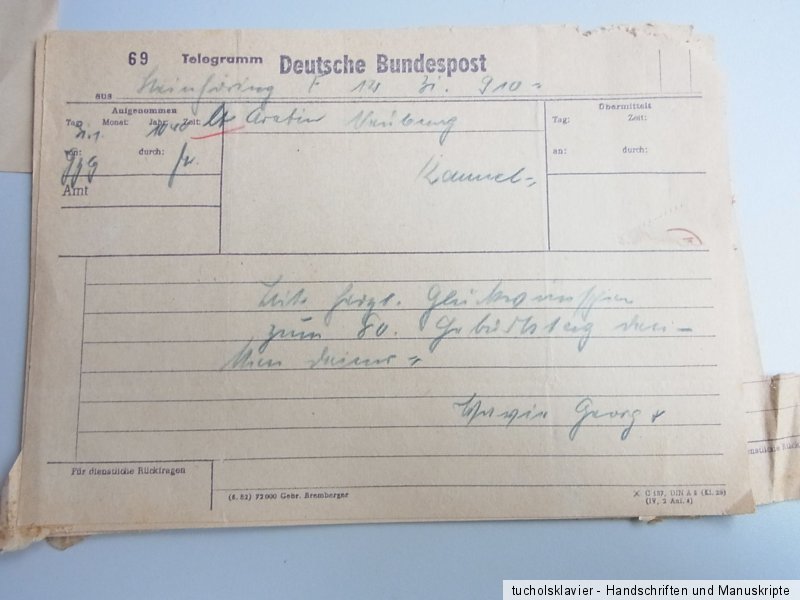

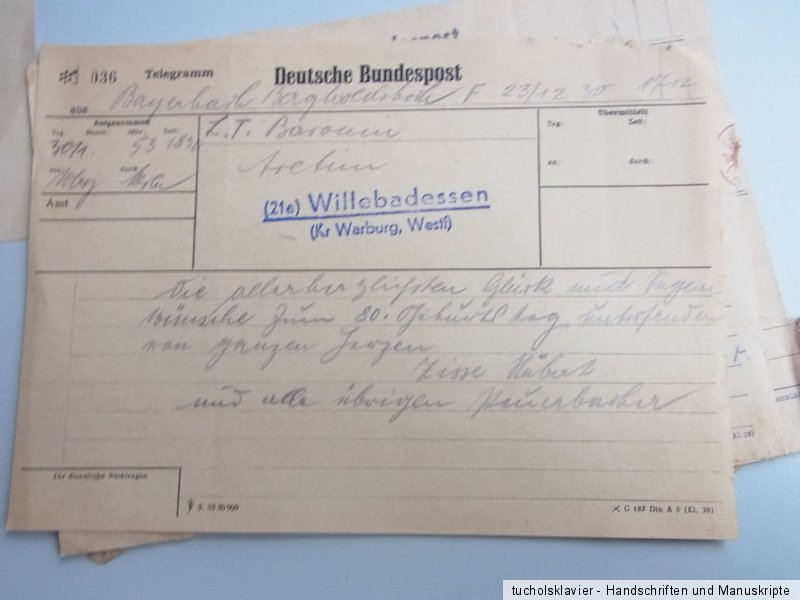

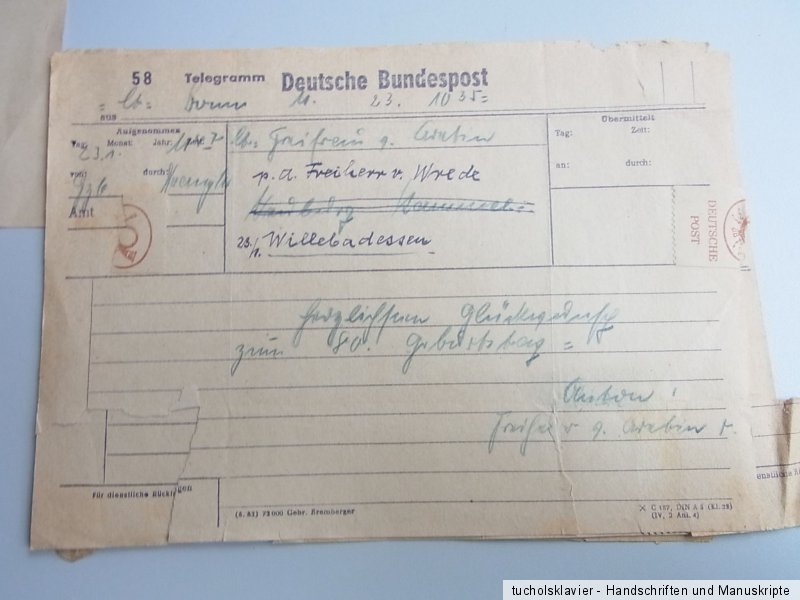

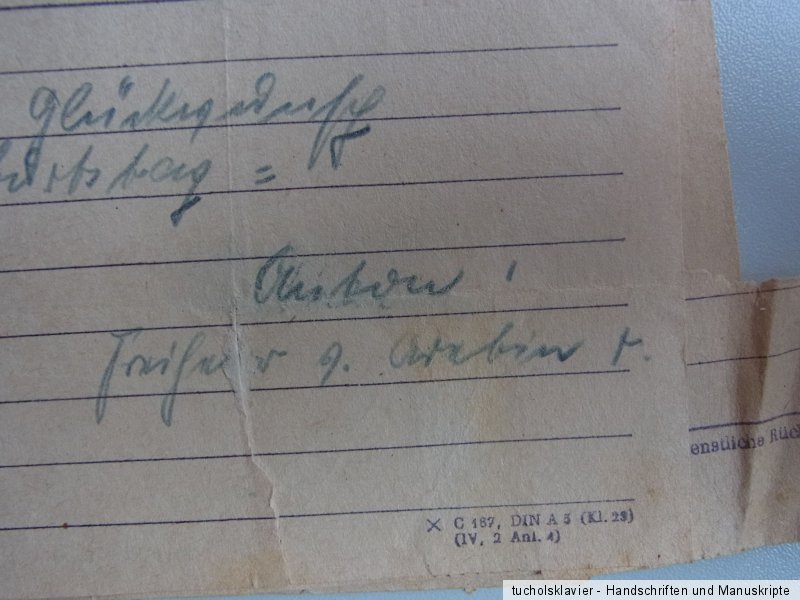

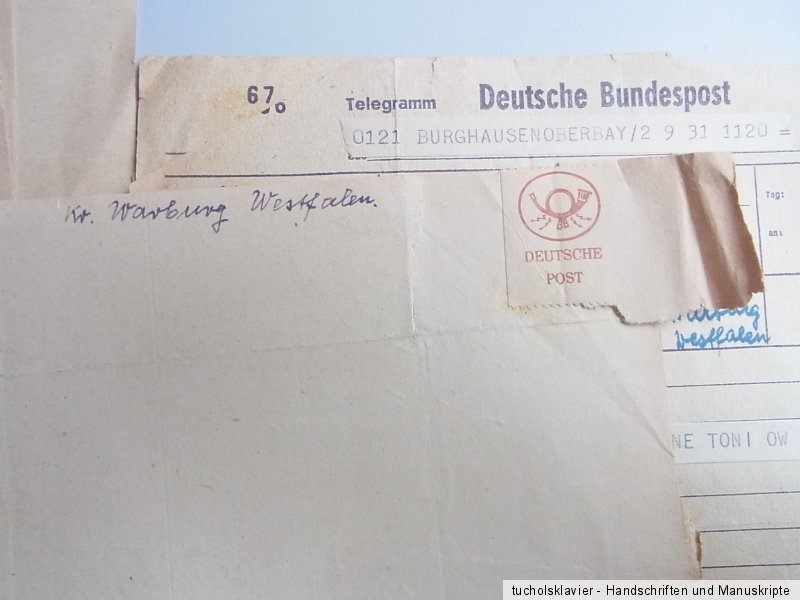

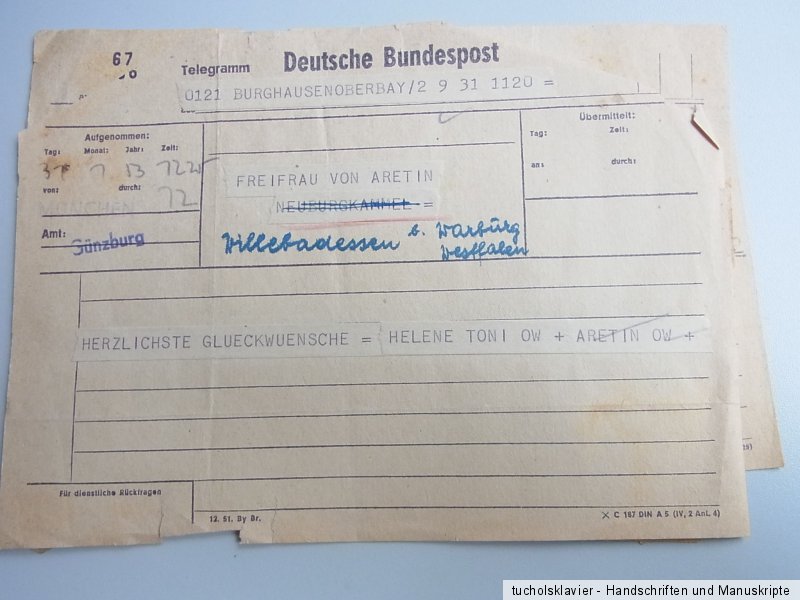

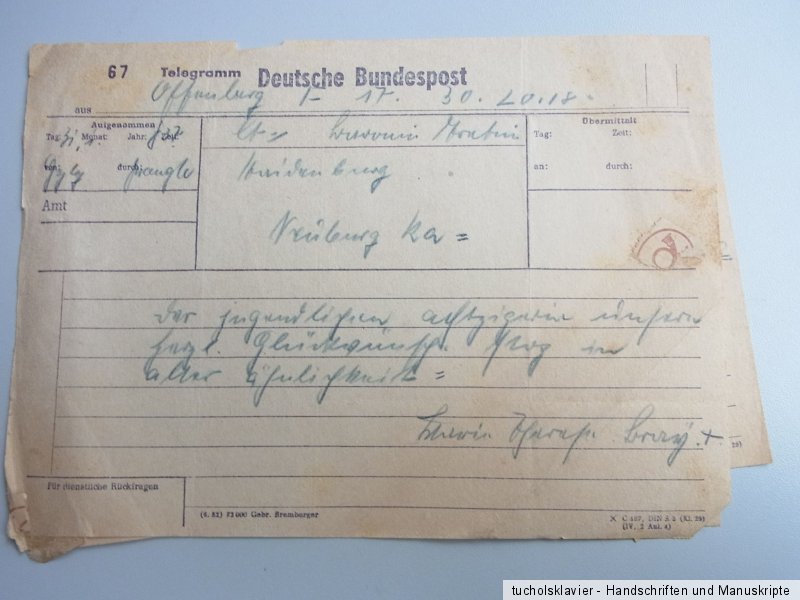

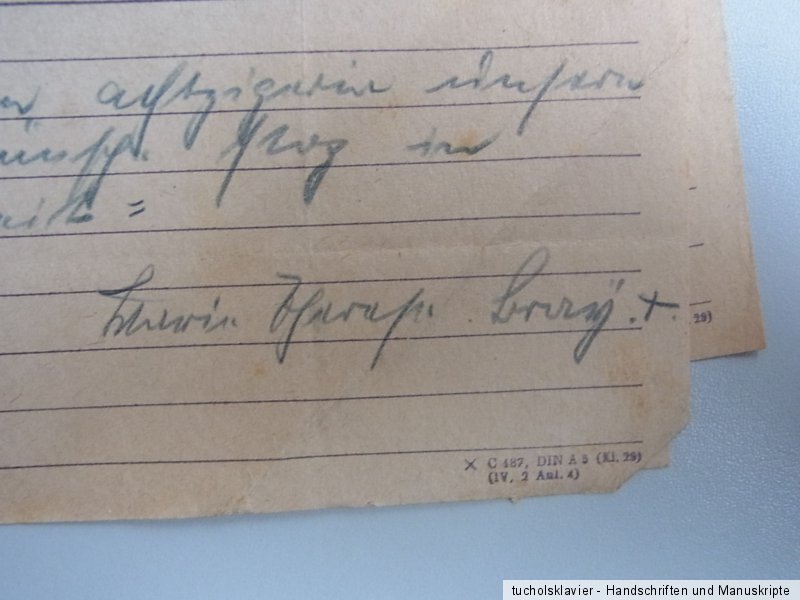

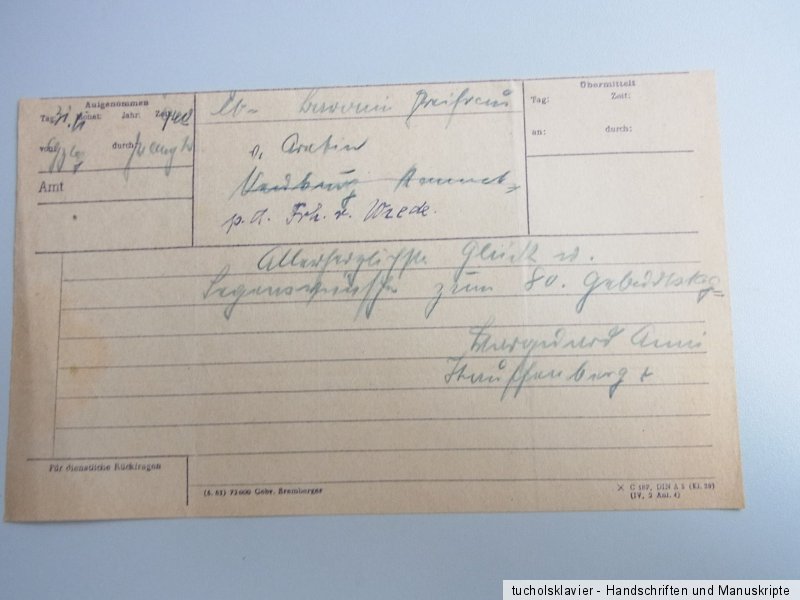

27 Telegramme 1953, 80. Geburtstag Maria Elisabeth von ARETIN

Beschreibung

– Weitere Bilder siehe unten! –

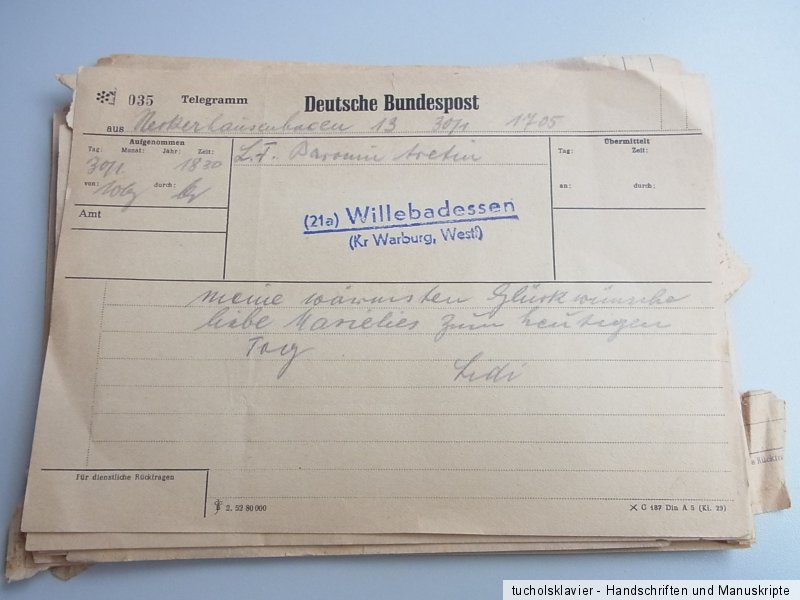

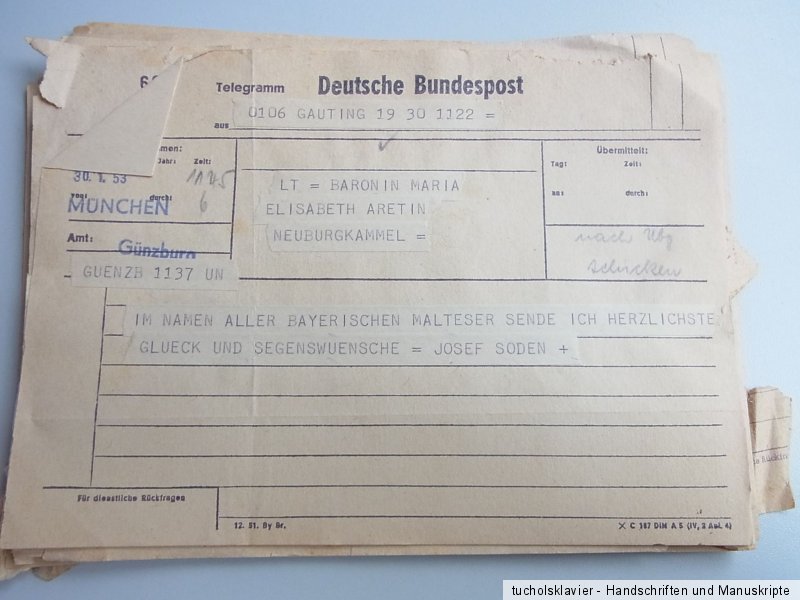

Sie bieten auf 27 Glückwunsch-Telegramme von 1953 zum 80. Geburtstag von Maria Elisabeth von Aretin, geb. von Praschma (* 31. Januar 1873 in Falkenberg / Oberschlesien als Tochter des Zentrum-Politikers und Rittergutsbesitzers Friedrich von Praschma, Freiherr von Bilkau, 1833-1909, und der Elisabeth Helena Maria Therese, geb. Gräfin zu Stolberg-Stolberg, 1843-1918, gest. am 26. Juli 1960 in Neuburg an der Kammel) auf Schloss Neuburg an der Kammel, Witwe des Gutsbesitzers und Politikers Heinrich von Aretin (1875-1943 oder 1948).

Unter den Gratulanten befinden sich u.a.:

-Mitglieder der Familie von Aretin

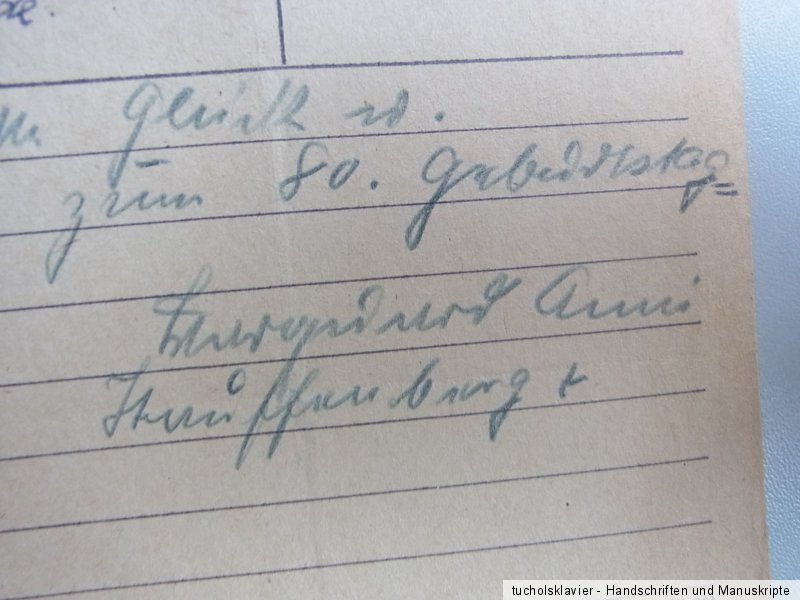

-Marquard und Anni von Stauffenberg

-Ursula und Karl von Wrede

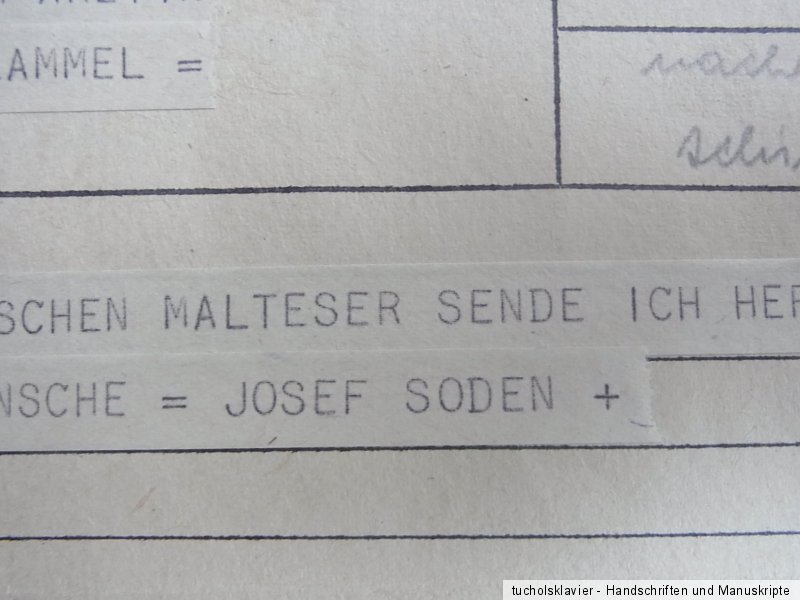

-Josef von Soden ("im Namen aller bayerischen Malteser").

Meist nur mit Vornamen gezeichnet.

Format: 14,8 x 20,8 cm.

Zustand: Papier gebräunt, häufig mit Randschäden. Bitte beachten Sie auch die Bilder am Ende der Artikelbeschreibung!

Interner

Vermerk: Bockum-Dollfs Wintertreffen Autograph

Bilder

TRIXUM: Mobil-optimierte Auktionsvorlagen und Bilder-Hosting

Über den Vater Friedrich von Praschma, den verstorbenen Ehemann Heinrich von Aretin sowie das Schloss Neuburg an der Kammel (Quelle: wikipedia):

Friedrich Graf von Praschma, Freiherr von Bilkau (* 20. März 1833 auf Schloss Falkenberg; † 25. Dezember 1909 ebenda) war ein deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker der Zentrumspartei.

Leben: Friedrich Wilhelm Franz Nikolaus Ernst Leopold Karl Johann Nepomuk Lazarus wurde als Sohn von Johanna Hedwig Gräfin Praschma, geb. Gräfin Schaffgotsch (1797–1867), und ihrem Ehemann Friedrich I. Graf von Praschma (1786–1860[1]) geboren. Er studierte in Berlin und Bonn. Die Universität verließ er ohne Abschluss. Er war Rittergutsbesitzer, Kreisdeputierter, gehörte dem Malteserorden an und erlebte die Kriege von 1864, 1866 und 1870/71 als Malteserritter.

Praschma war Mitbegründer der Zentrumspartei. Im Malteserorden gehörte er ab 1873 dem Vorstand an. In den Jahren 1876 und 1900 war er Präsident des deutschen Katholikentages.

Dem preußischen Abgeordnetenhaus gehörte er von 1866 bis 1876 an. Mitglied des Reichstages war Praschma von 1874 bis 1890. Ab 1900 war er Mitglied im preußischen Herrenhaus.

Zwischen 1891 und 1896 war in Falkenberg der Pfälzer Priester und spätere Prälat Martin Hemmer für ihn als Hauslehrer und Schlosskaplan tätig.

Heinrich Maria Freiherr von Aretin (* 1. Mai 1875 in Haidenburg; † 15. Oktober 1943 ebenda) war bayerischer Gutsbesitzer und Mitglied des Deutschen Reichstags.

Leben: Heinrich von Aretin entstammte der Familie Aretin und war der Sohn des Gutsbesitzers und Reichstagsabgeordneten Ludwig von Aretin. Er erhielt zunächst Privatunterricht und besuchte dann von 1887 bis zum Abitur 1893 das Königliche Wilhelmsgymnasium München[1]. Zugleich war er von 1888 bis 1893 Zögling der Königlich bayerischen Pagerie. Er studierte an den Universitäten Freiburg in der Schweiz 1893/94, in München von 1894 bis 1897 und an der Forstakademie Tharandt (Sachsen) 1897/98. 1901 promovierte er in Heidelberg. Danach war er Rechtspraktikant in Vilshofen, Traunstein und München von 1898 bis 1901 und bewirtschaftete seitdem die väterlichen Güter (Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Brauereibetrieb). 1894/95 diente er als Einjährig-Freiwilliger im Königlich Bayerischen 1. Schweren Reiter-Regiment und war später Rittmeister der Reserve des Regiments. Seit 1907 war er Erster Vorstand des Niederbayerischen christlichen Bauernvereins und von 1906 bis 1909 Leiter der Niederbayerischen Ein- und Verkaufsgenossenschaft in Landshut. Zwischen 1909 und 1918 war er erblicher Reichsrat der Krone Bayerns.

Von 1913 bis 1918 war er Mitglied des Deutschen Reichstags für den Wahlkreis Niederbayern 1 (Landshut, Dingolfing, Vilsbiburg) und die Deutsche Zentrumspartei.

Anm.: Lt. einer genealogischen Website starb Heinrich von Aretin erst 1948.

Schloss Neuburg an der Kammel liegt erhöht über der Marktgemeinde Neuburg an der Kammel im Landkreis Günzburg. Zusammen mit der auf einem niedrigeren Plateau stehenden Pfarrkirche St. Mariae Himmelfahrt bestimmt der Gebäudekomplex, bestehend aus dem dreigeschossigen Hauptbau mit Satteldach und zinnenbesetztem Schweifgiebel, zweischiffiger Kapelle, Torturm und diversen Ökonomiegebäuden, das Ortsbild.

Geschichte: Laut Inschrift über dem Spitzbogentor ließen der Patrizier Hans Christoph Vöhlin und dessen Gemahlin Veronika von Freyberg von 1562 bis 1567 das Schloss errichten. Die alte Burg wurde abgebrochen. Während des Dreißigjährigen Krieges erlitt das Bauwerk durch Brand erheblichen Schaden. Um 1658 wurde das ruinierte Schloss durch Christoph von Vöhlin im Stil der Renaissance wieder aufgebaut. Eine weitere Modernisierung der Räume erfolgte von 1720 bis 1730. Als die Familie Vöhlin im Mannesstamm erlosch, erbten die Töchter das Schloss, die dort bis 1816 wohnten. Nachfolgend fiel das Areal an die bayerische Krone und wurde an das freiherrliche Geschlecht Aretin verliehen, das bis 1984 Eigentümer war. Nach dem Verkauf durch die Aretins wurden umfangreiche Renovierungsarbeiten durchgeführt. Seit 1998 wird die Schlossanlage als Gastronomiebetrieb genutzt.[1]

Baubeschreibung: Die im Stil der Renaissance erbaute Schlossanlage ist symmetrisch auf eine Mittelachse ausgerichtet. Hinter dem eingefüllten Graben befindet sich der imposante quadratische Einfahrtstorturm mit Zangenquaderkanten am Untergeschoss und einem oktogonalen Aufbau, der aus dem 17. Jahrhundert stammt. Dem Torturm ist die dreibogige Zufahrtsbrücke über den Halsgraben vorgelagert. Die unmittelbare Verbindung zum Torturm ist eine Holzbrücke, die in früheren Zeiten bei Gefahr hochgezogen werden konnte. Verschiedene Ökonomiegebäude flankieren den Schlosshof, an deren Westgiebeln jeweils ein Rundturm mit Spitzhelm steht, der wieder durch ein Mauerstück mit dem Torturm verbunden ist. Ein Gitter zwischen vier Steinpfeilern schließt den Hof gegen ein Gärtlein unmittelbar vor dem Schloß ab. Das dreigeschossige Hauptgebäude... hat an der Westseite ein exzentrisches Doppelportal zum Erdgeschoß und zum Keller. Die stichbogigen Fenster sind nicht symmetrisch verteilt. Durch einen kurzen Quergang von Westen, sowie durch ein Tor im Nordgiebel betritt man die im Mittelfeld des in Längsrichtung dreigeteilten Grundrisses liegende Einfahrtshalle. Bis auf einen sind alle Erdgeschoßräume gewölbt, die westlichen mit einer bzw. zwei mittleren Säulen.[2] Im ersten Obergeschoss befinden sich reichlich mit Stuck oder hölzernen Kassettendecken versehene Räume. Demgegenüber sind die Gemächer des zweiten Stockwerks wesentlich bescheidener. Die im Erdgeschoss befindliche Schlosskapelle beherbergt einen Altar aus der Zeit um 1720/30, ferner zwei Seitenaltäre mit der Gruppe der Kreuzesabnahme links – ein Hauptwerk des Christoph Roth aus dem 1. Drittel des 17. Jahrhunderts – und einer bekleideten Muttergottes mit Kind aus der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts rechts.

Das Areal ist auf drei Seiten von einer Ringmauer umschlossen, die einen um 1567 errichteten Wehrgang trägt. Zum Hauptportal des Schlosses führt eine alte Lindenallee.