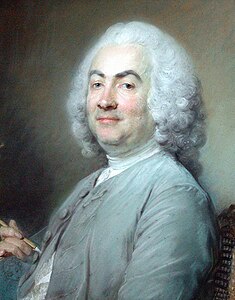

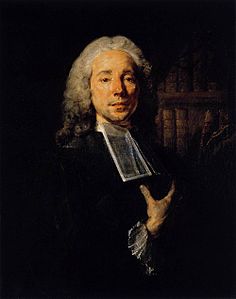

100 % D'EPOQUE / ILLUSTRATIONS ORIGINALES GRAVURES SUR BOIS FORMAT : 29 CM X 40 CM IDEAL POUR ÊTRE ENCADRÉ OU COLLECTIONNE L'ILLUSTRATEUR : Jean-Baptiste PerronneauJean-Baptiste Perronneau

Jean-Baptiste Perronneau (ou Perroneau), né en 1715 à Paris et mort le 19 novembre 1783 à Amsterdam, est un peintre, graveur et pastelliste français réputé pour ses portraits. BiographiePerronneau reçut d'abord sa formation auprès du graveur Laurent Cars et du peintre Charles-Joseph Natoire, lui-même disciple de François Lemoyne. L'on sait également que Perronneau a travaillé pour le graveur Gabriel Huquier, éditeur et marchand d'estampes rue Saint-Jacques, à Paris. C'est à partir des années 1740 qu'il commença une carrière de portraitiste en utilisant surtout l'huile sur toile et le pastel. Il exposa pour la première fois au Salon de Paris en 1746. Quelques années plus tard, lors du Salon de 1750, un incident l'opposa à son grand rival, Maurice Quentin de La Tour : dans son Salon de 1767, Denis Diderot relate que La Tour avait commandé son portrait à Perronneau, qui présenta le tableau comme il se devait, sans se douter que La Tour, pour sa part, avait secrètement réalisé son Autoportrait. Une fois les deux pastels exposés côte à côte, l'œuvre de l'artiste confirmé supplanta celle du jeune Perronneau et remporta le prix. À cette occasion, Diderot soupçonna La Tour de jalousie envers ce cadet si prometteur et lui reprocha d'avoir inutilement « humilié [son] confrère3 ». La consécration vint cependant lors du Salon de 1753 grâce à deux portraits : celui du peintre Jean-Baptiste Oudry, à dominante de vert et de bleu, et celui du sculpteur Lambert Sigisbert Adam, à dominante de verts. Perronneau fut dès lors admis à l'Académie royale de peinture et de sculpture. Sa carrière paraît toutefois s'interrompre à partir d'une certaine époque : il se peut que Perronneau ait cessé d'exposer ses œuvres au Salon vers la fin des années 1770 et n'ait plus guère exercé dans la capitale. En revanche, on retrouve sa trace dans différentes villes de France : surtout Orléans, mais aussi Bordeaux, Toulouse et Lyon, où il travaillait en fonction de ses commandes. Divers historiens ont avancé l'hypothèse de sa rivalité avec Quentin de La Tour, portraitiste attitré de la cour de Versailles, mais le fait n'est pas établi. Toujours est-il que Perronneau voyagea constamment à travers l'Europe ; c'est ainsi qu'on le vit à Turin et à Rome, à Hambourg, en Angleterre, en Espagne, en Pologne, en Russie et aux Pays-Bas. Il mourut en 1783 à Amsterdam, oublié par ses contemporains. Sa veuve, Louise-Charlotte Aubert, épousa trois mois plus tard le peintre Jean-Baptiste-Claude Robin. Les portraitsPerronneau a produit une œuvre variée où il insiste sur la psychologie de ses personnages et transmet un peu de l'esprit des Lumières, comme en témoignent l'expressivité des visages qu'il dépeint, la vivacité des regards, les demi-sourires que l'on devine. Souvent proches des harmonies du camaïeu, ses pastels et ses huiles jouent volontiers sur des variations monochromes : les ocres du portrait de Mme de Sorquainville, les gris de Pierre Bouguer, de François-Hubert Drouais ou de Laurent Cars, les bleu-gris de la Fillette au chat de la National Gallery de Londres. Georges Brunel7 note que « les pastels de Perronneau ont toujours l'air quelque peu inachevés, ou altérés par le temps », et ajoute : « Impression trompeuse, car il s'agit vraisemblablement d'un parti de style et de technique délibéré. Perronneau cherche avant tout la solidité et la force […] ». Ses modèles, outre lui-même dans son Autoportrait de 1750, appartiennent souvent à son entourage, qu'il s'agisse de son jeune frère en 1746, de son maître le graveur Laurent Cars ou du graveur Gabriel Huquier et de sa fille en 1747, ou encore de sa femme représentée en déesse Aurore. Parfois aussi, il reçoit des commandes pour peindre des célébrités de son temps. À la différence de Quentin de La Tour, les clients de Perronneau font moins partie de l'aristocratie que de la bourgeoisie (commerçants ou financiers8) ou du monde des sciences et des arts : l'écrivain Jacques Cazotte, le physicien Pierre Bouguer, le juriste Daniel Jousse, le peintre François-Hubert Drouais, l'architecte Jean-Michel Chevotet et son épouse, l'architecte Robert Soyer, le collectionneur Charles Le Normant du Coudray, le bourgmestre (Pays-Bas) d'Amsterdam Joachim Rendorp, l'échevin Raguenet de Saint-Albin. Fait rare pour son époque, Perronneau représente également des chats en premier plan, c'est-à-dire en tant qu'animaux de compagnie. Tel est le cas pour Magdaleine Pinceloup de La Grange, pour Mlle Huquier ou encore pour la Fillette au chat (1745) de la National Gallery de Londres9 – sans doute l'une de ses œuvres les plus célèbres. L'œuvre de PerronneauPlusieurs dizaines de portraits de cet artiste se trouvent aujourd'hui dans différents musées ou collections privées d'Europe et d'Amérique. Bien que son œuvre soit particulièrement dispersée10, les deux collections publiques les plus importantes sont au musée du Louvre à Paris et au musée des beaux-arts d'Orléans. En 1986, à Lausanne, une toile provenant de la collection Thyssen-Bornemisza et antérieurement attribuée à Watteau fut authentifiée par des experts comme une œuvre de Perronneau11. Il s'agit du portrait de l'un des fils du financier Antoine Crozat, sans que l'on ait de certitude quant à son identité : peut-être est-ce le collectionneur Joseph-Antoine Crozat (1696-1751), ou peut-être le général Louis-François Crozat (1691-1750). Œuvres dans les collections publiques

Galerie

conditions de ventes : livraison par mondial relay ( possibilité d'être livré par la poste avec supplément & sur demande ) paiement accepté par paypal et chèque ( sous 5 jours svp ) envoi soigné avec possibilité d'envoi groupé sur demande merci d'indiquer votre point de livraison après votre achat nous déclinons toutes pertes vols ou détériorations du colis pendant son acheminement merci pour votre compréhension |