A suivre sur ebay...

aux enchères et dans ma Boutique "AmidesLivres"

un très Important ensemble de livres (certains avec dédicaces) de Science fiction, Fantastique,

Littérature policière, Magazines divers anciens ou récents, Poésie, Littérature,

provenant de la Bibliothèque des éditeurs

Hélène et Pierre-Jean

OSWALD

Avec bien entendu un très grand nombre de titres des diverses collections des éditions "Néo",

dont les plus rares...

Pierre-Jean Oswald

Pierre-Jean Oswald, né le 25 septembre 1931 et mort le 28 septembre 2000 à Paris, est un éditeur français.

Il publie notamment des romans et des œuvres théâtrales et poétiques, le plus souvent à compte d'auteur.

Il défend les auteurs et les sujets moins mis en avant, surtout après les mouvements

de révolte de mai 1968.

Au début des années 1950, Pierre-Jean Oswald devient éditeur et « découvreur », installé à Honfleur puis Paris.

Il se consacre ensuite à une collection de poésie en format de poche pour faire connaître des poètes comme Franck Venaille ou le Breton Paol Keineg.

Dès 1957, il publie Les Poètes de la Révolution algérienne. À partir de 1960, il édite la revue Action poétique.

En 1977, contraint à la faillite, il doit suspendre son activité, ce qui laisse 300 auteurs sans éditeur.

Dans les années 1980, avec l'aide de sa femme Hélène (1929-2017), il reprend son activité d'éditeur et de découvreur de textes peu connus, avec la création des Nouvelles Éditions Oswald (Néo), spécialisées dans la littérature populaire,

principalement la science-fiction et le fantastique mais également le roman policier.

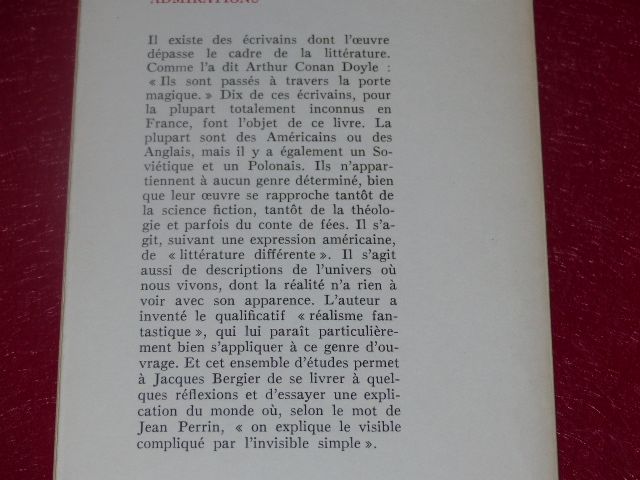

Tous deux ont fait un travail remarquable pour faire connaître et publier des auteurs étrangers très importants

dans le domaine du fantastique, qui jusque là

étaient inconnus en France (en particulier Clark Ashton Smith).

Il publie également l'intégrale de Sherlock Holmes et Harry Dickson.

Dix ans plus tard, il lance les éditions du Huitième Art, consacrés aux séries télévisées cultes.

Il termine sa carrière d'éditeur aux Editions des Belles Lettres

-

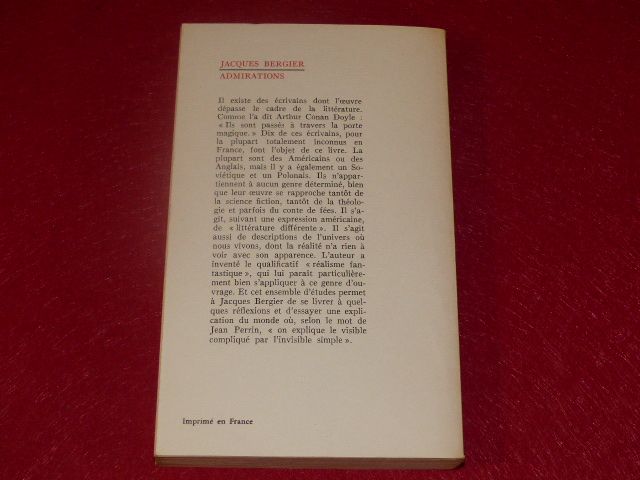

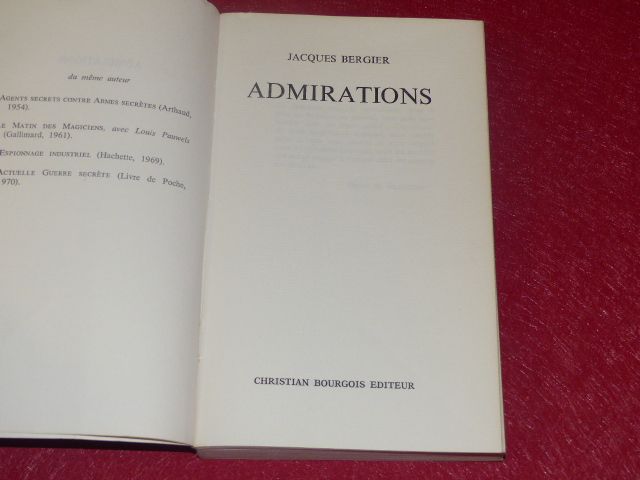

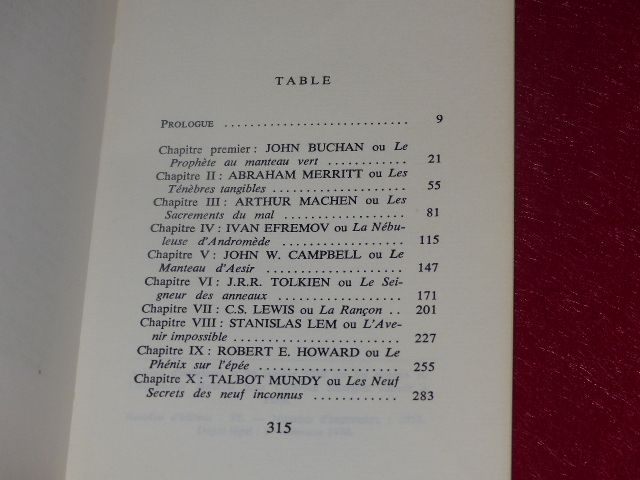

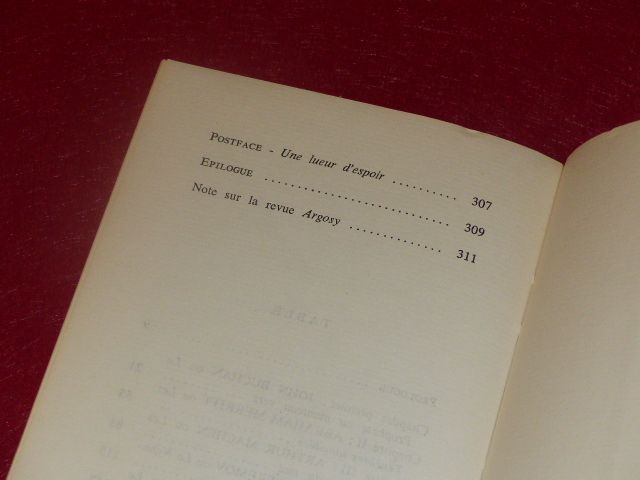

Edition Originale

(pas de grands papiers)

First Printing

Format In-8 étroit, (20x12cm), couverture cartonnée souple blanche

imprimée en noir et rouge, à rabats

(Bel état général, propre et frais, à peine jauni sur bords ou coiffes, minimes marques ou frottements

mineurs habituels divers, minime pli vertical au 1er plat, sans gravité aucune, bel aspect, dos très bon)

cf visuels...

Bel exemplaire, papier lég. jauni comme toujours,

propre et frais intérieurement, sans inscriptions ni rousseurs

Epuisé chez l'éditeur

Titre Rare et recherché

Comme toujours, frais de port groupés en cas d'achat de plusieurs ouvrages...