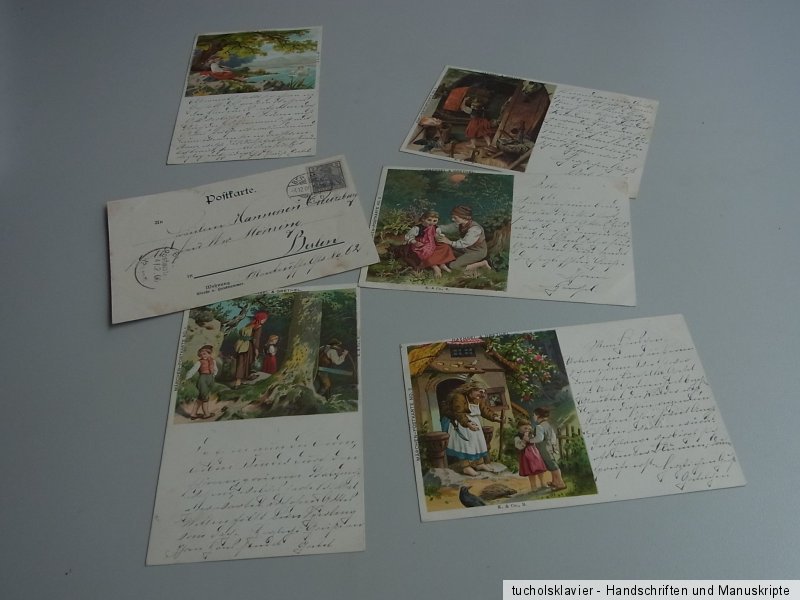

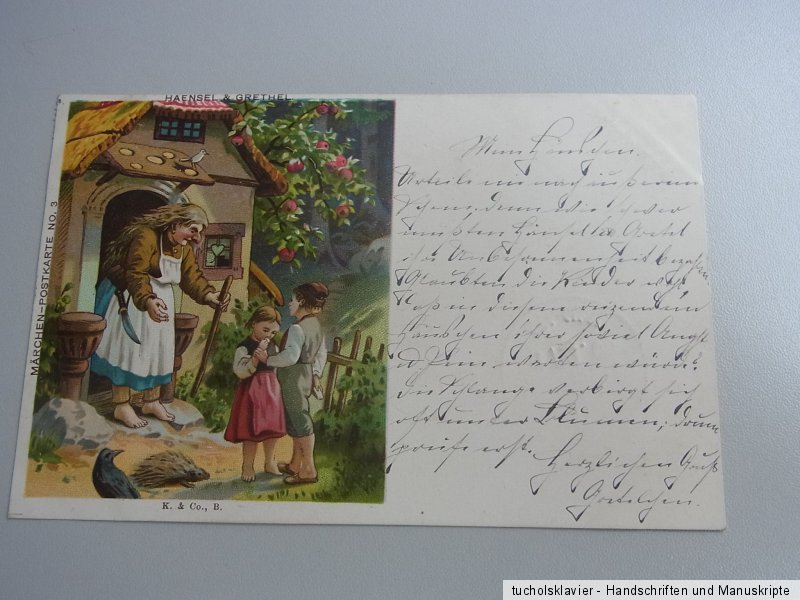

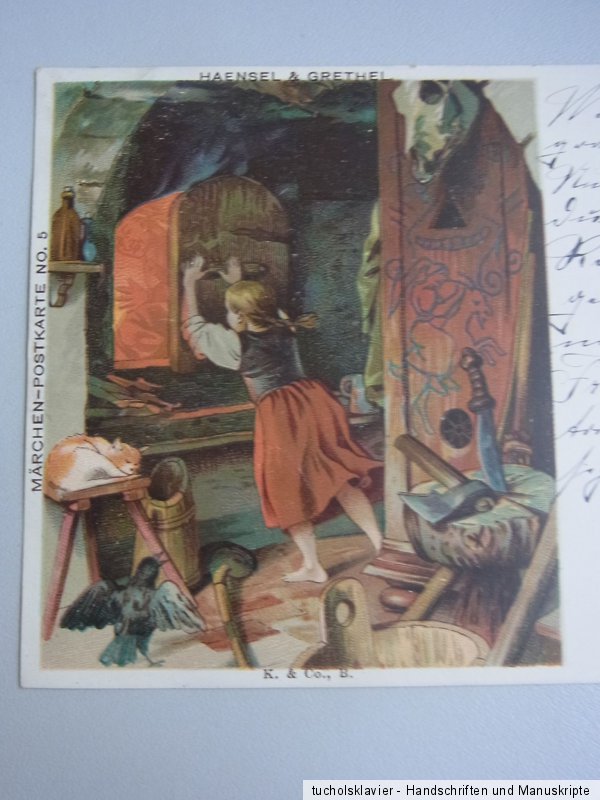

6 x Märchen-Postkarte HÄNSEL und GRETEL, gel. 1900, handschr

Beschreibung

– Weitere Bilder siehe unten! –

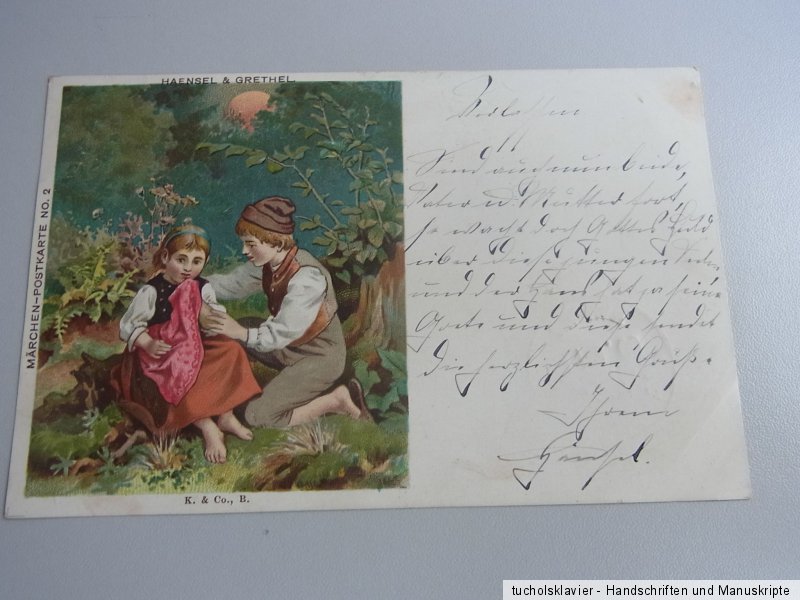

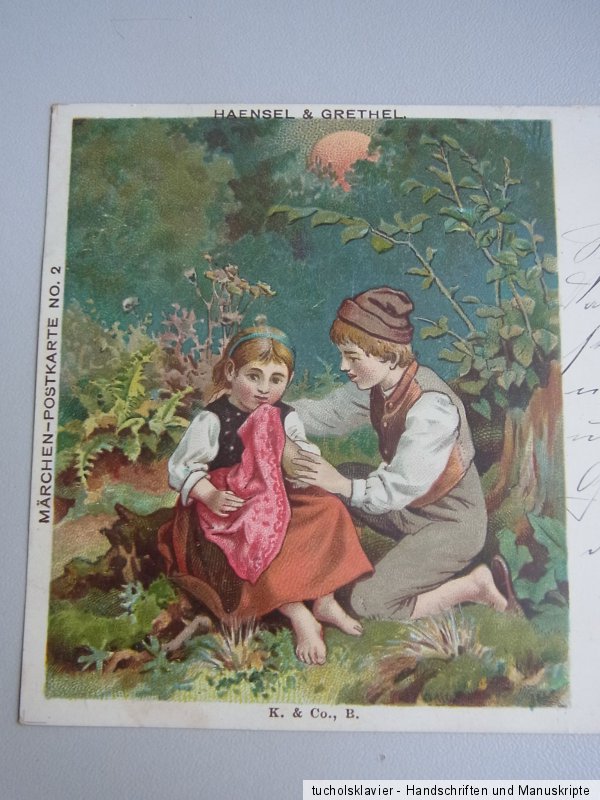

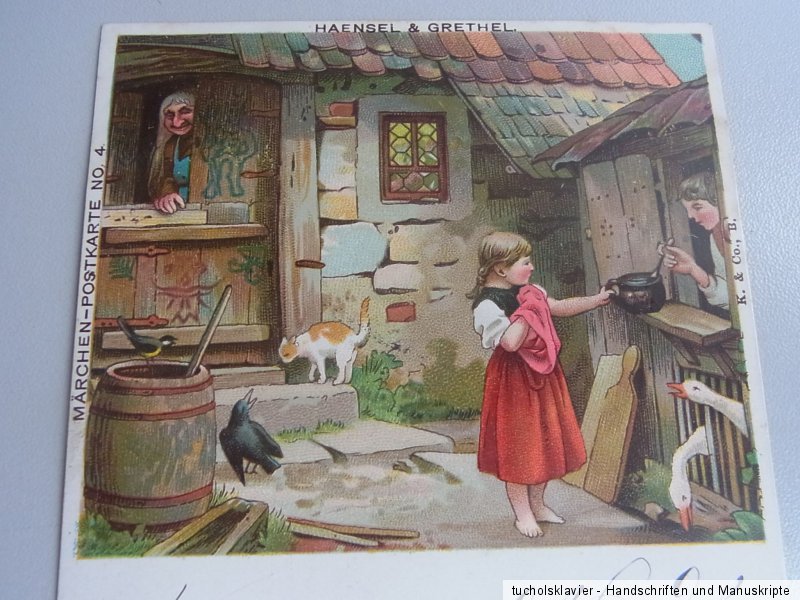

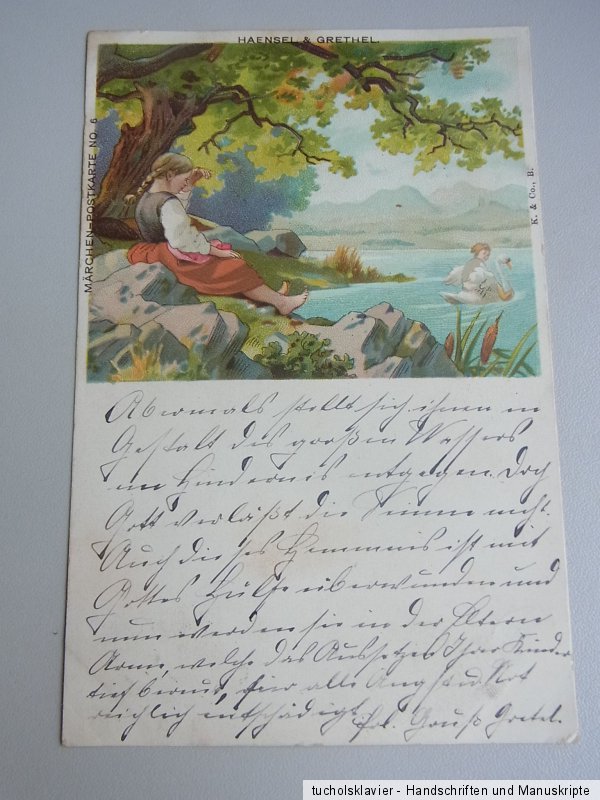

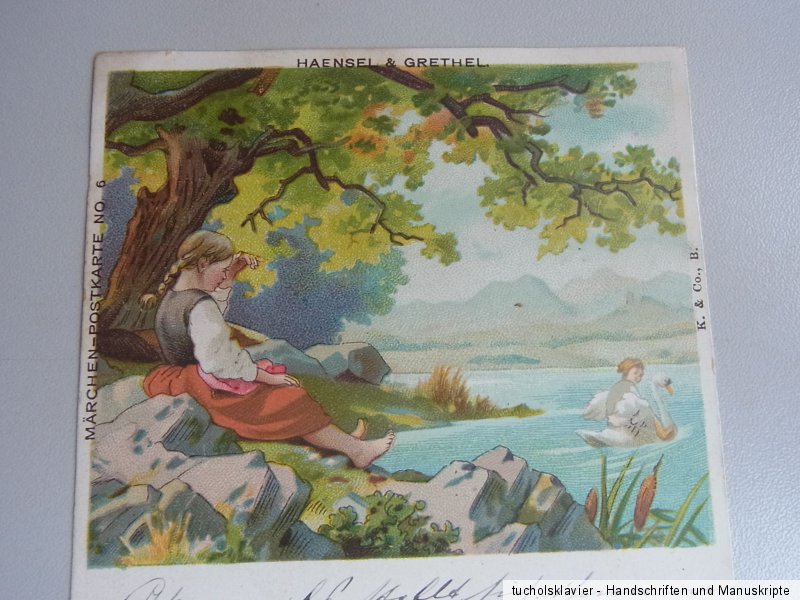

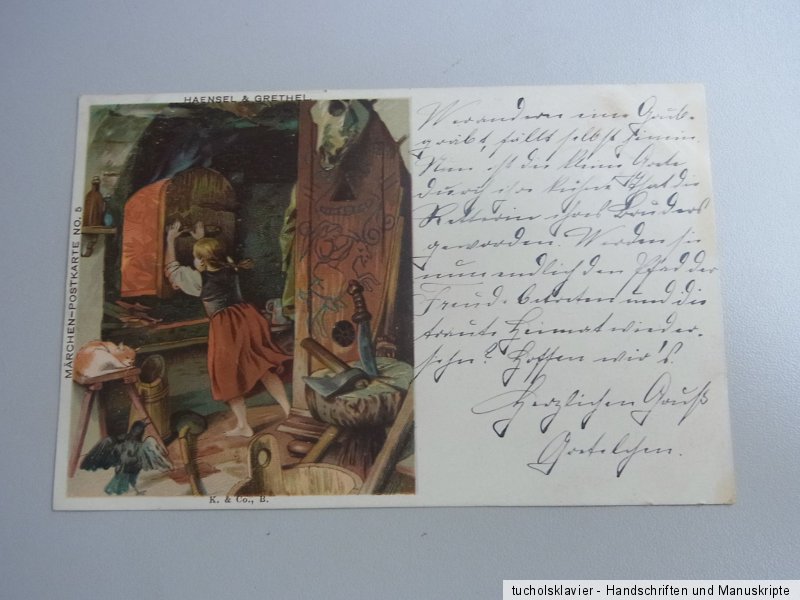

Sie bieten auf sechs schöne Märchen-Postkarten von 1900.

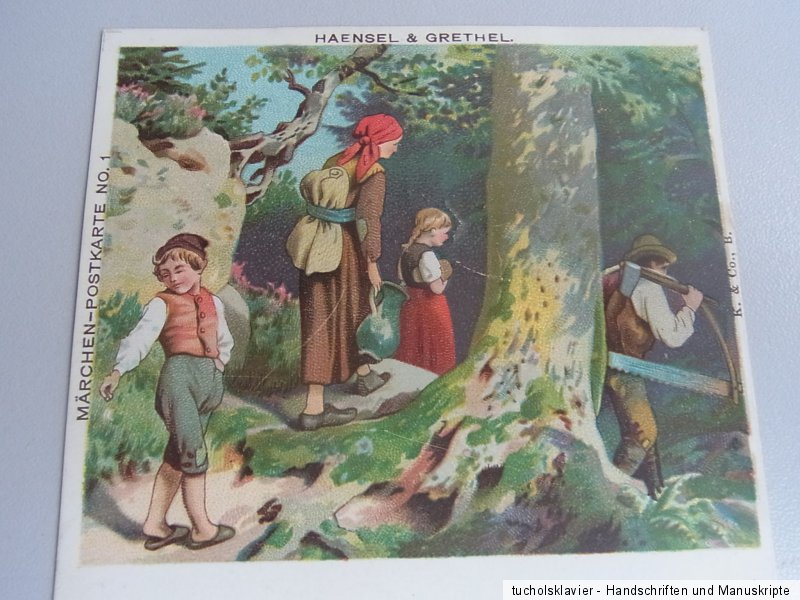

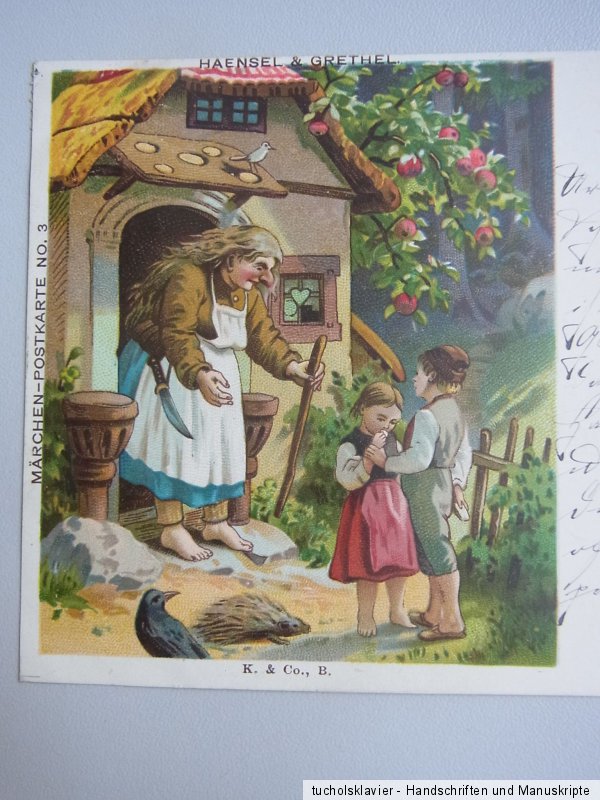

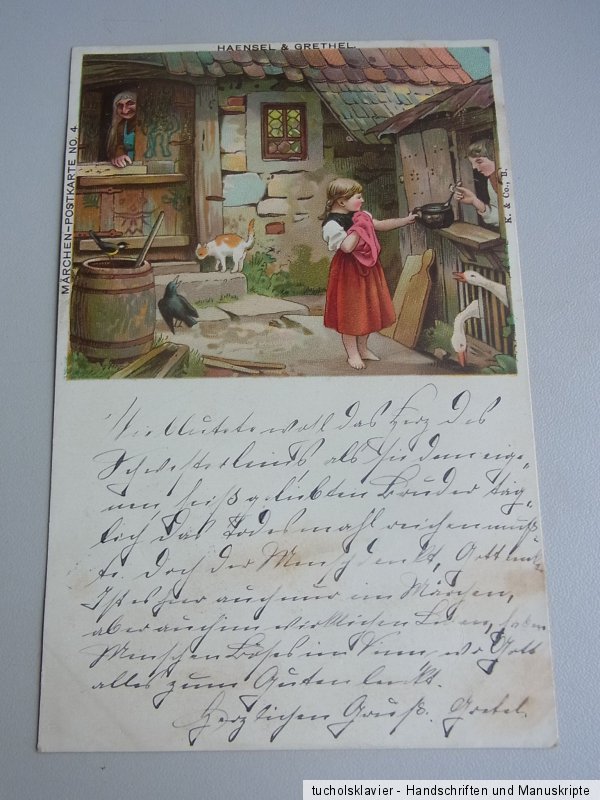

Schöne kolorierte Chromolithographien.

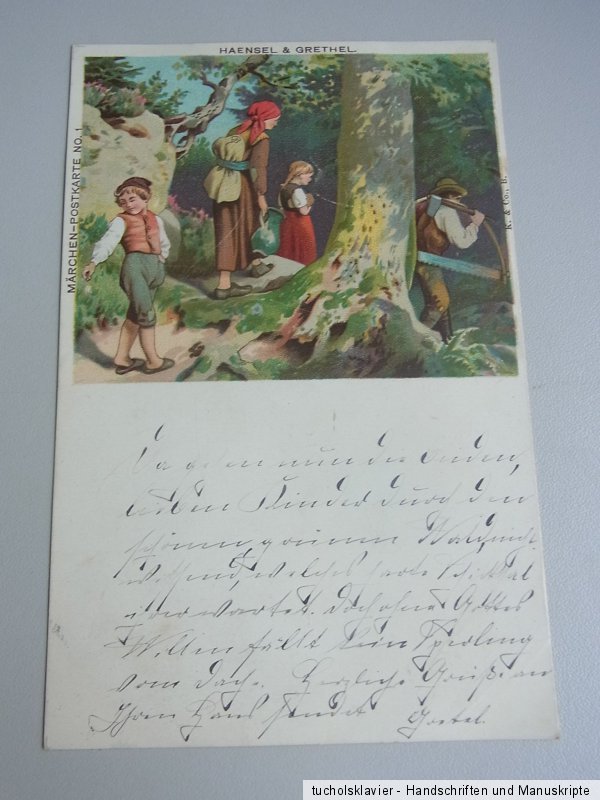

Alle aus der Reihe "Märchen-Postkarte" (No. 1-6) über das Märchen "Hänsel und Gretel" (hier geschrieben: Haensel & Grethel).

Verlag: K. & Co., B.

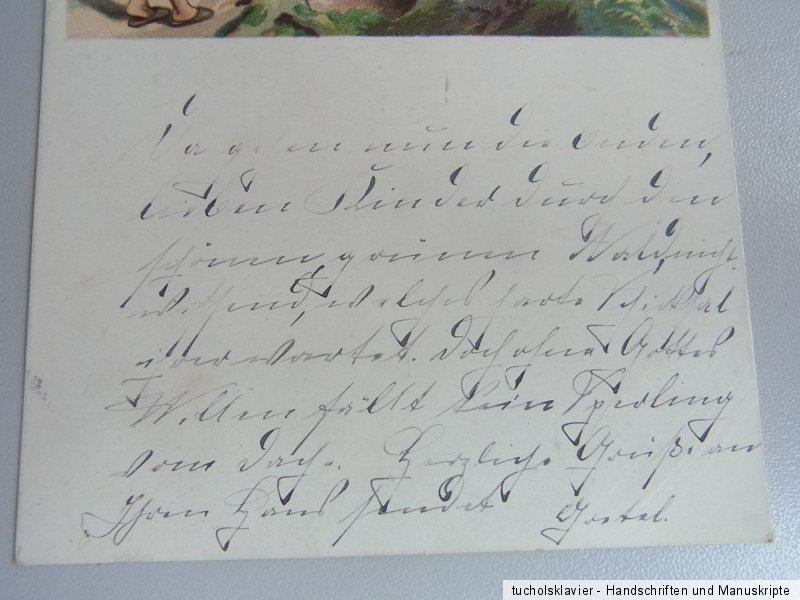

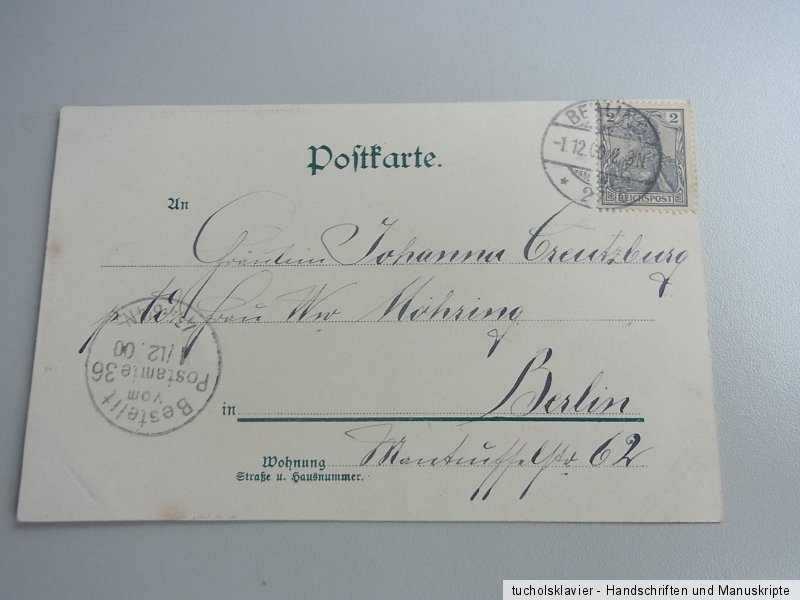

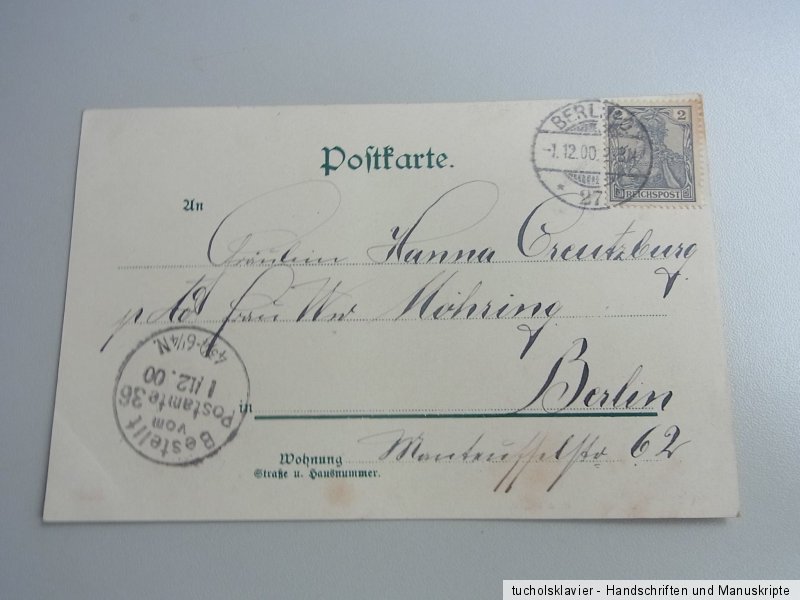

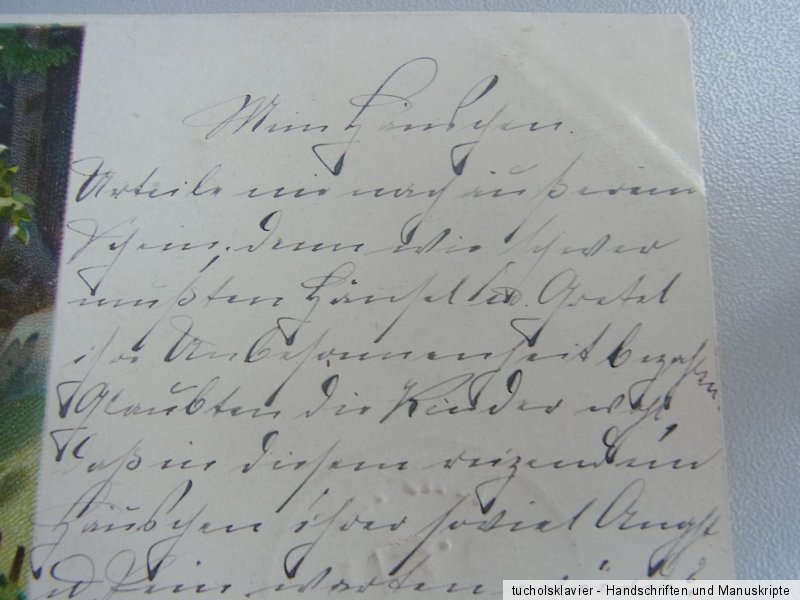

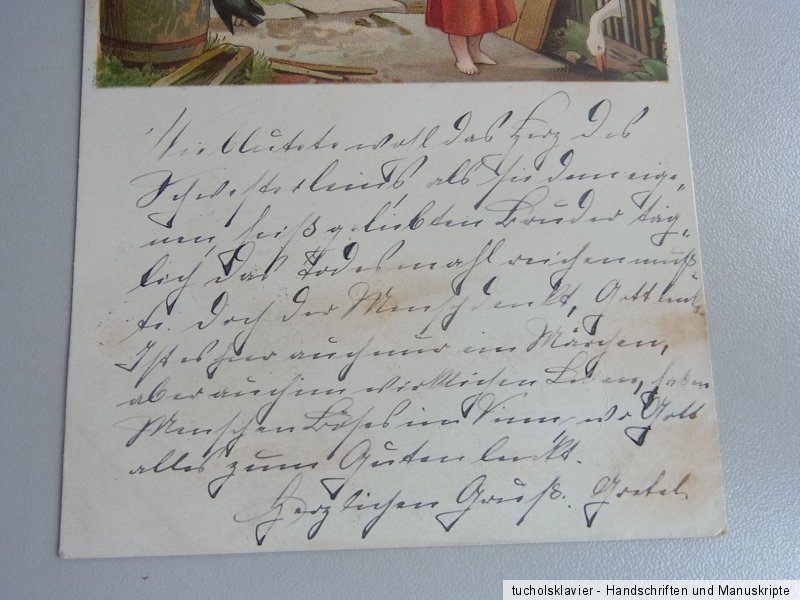

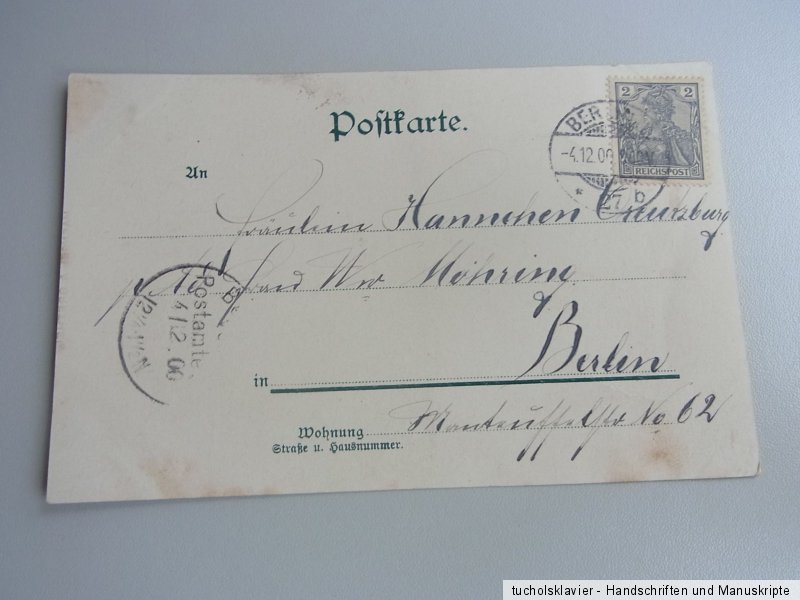

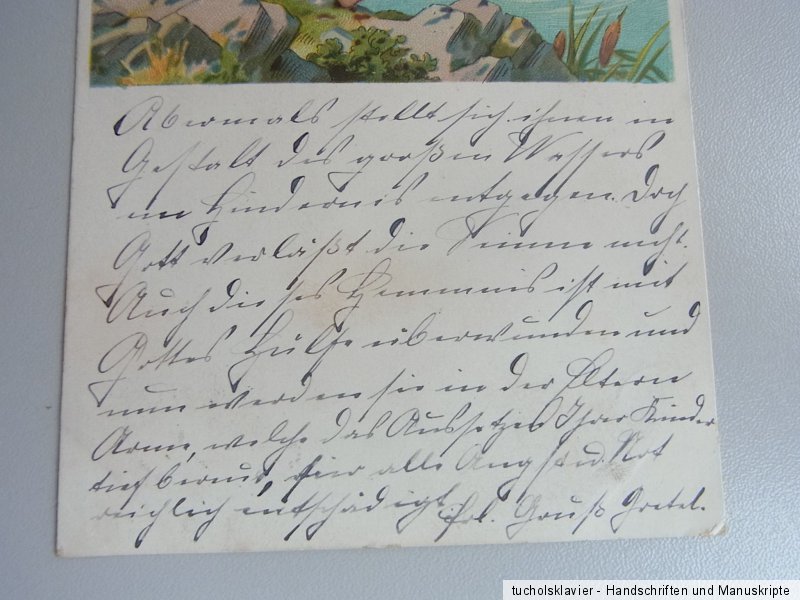

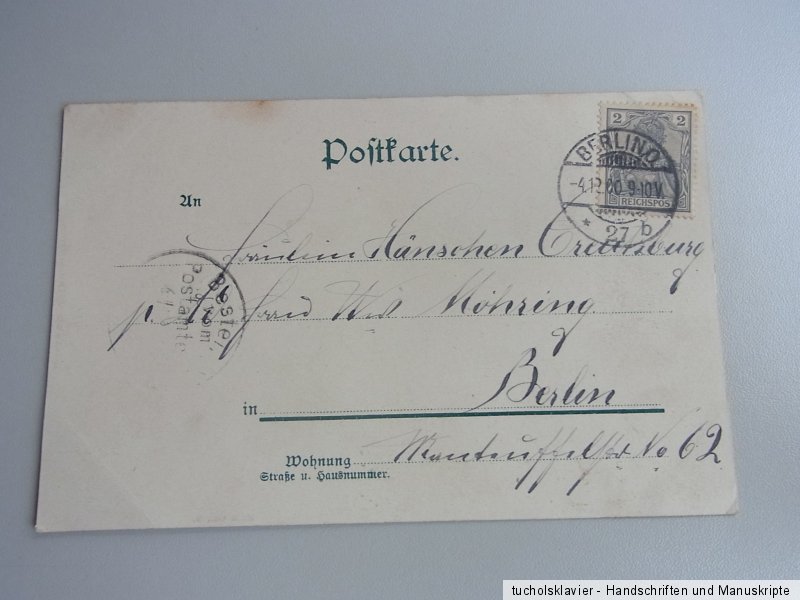

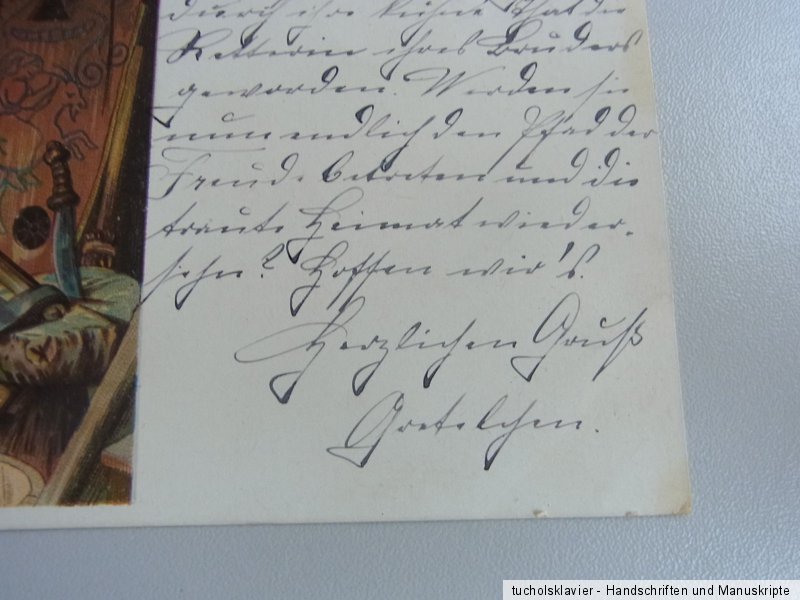

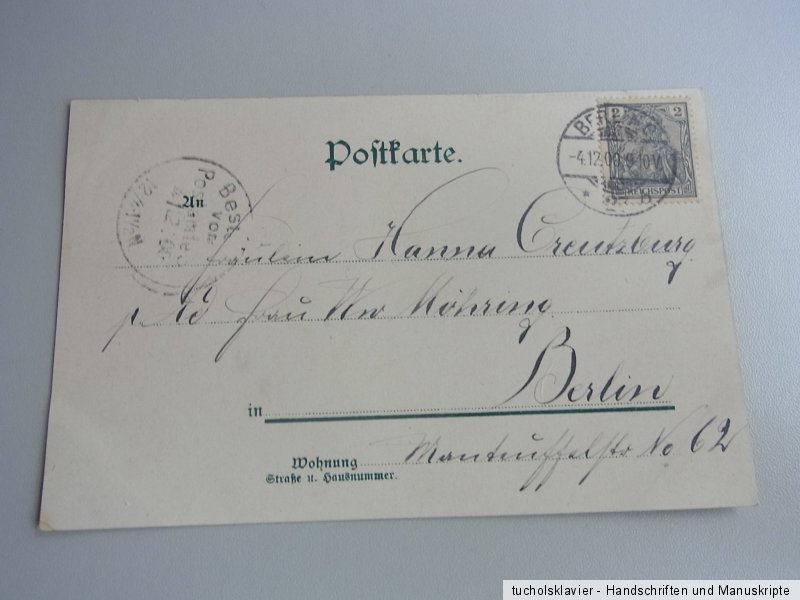

Alle beschrieben von einer Gretel, gerichtet an Hanna Creutzburg (wohnhaft bei der Witwe Möhring in Berlin, Manteuffelstraße 62), die sie "Hans" und "Hänschen" nennt...

Die handschriftlichen Kartentexte erzählen das Märchen nach, z.B.: "Da gehen nun die beiden, lieben Kinder durch den schönen grünen Wald, nicht wissend, welches harte Schicksal ihrer wartet. Doch ohne Gottes Willen fällt kein Sperling vom Dach. Herzliche Grüße an Ihren Hans sendet Gretel."

Gelaufen innerhalb von Berlin, Poststempel vom 1. Dezember 1900 (3 x) und 3. Dezember 1900 (3 x).

Selten!

Format: 14 x 9 cm.

Zustand: Karten leicht gebogen und fleckig. Bitte beachten Sie auch die Bilder am Ende der Artikelbeschreibung!

Interner Vermerk: KRST 210310

Bilder

TRIXUM: Mobil-optimierte Auktionsvorlagen und Bilder-Hosting

Über das Märchen (Quelle: wikipedia):

Hänsel und Gretel ist ein Märchen (ATU 327A). Es steht in den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm an Stelle 15 (KHM 15). Dort schrieb sich der Titel ab der 2. Auflage Hänsel und Grethel. Ludwig Bechstein übernahm es nach Friedrich Wilhelm Gubitz in sein Deutsches Märchenbuch als Hänsel und Gretel (1857 Nr. 8, 1845 Nr. 11).

Inhalt nach der Fassung von 1812: Hänsel und Gretel sind die Kinder eines armen Holzfällers, der mit ihnen und seiner Frau im Wald lebt. Als die Not zu groß wird, überredet sie ihren Mann, die beiden Kinder im Wald auszusetzen. Obwohl es ihm schwer fällt, führt der Holzfäller die Kinder am nächsten Tag in den Wald und lässt sie unter einem Vorwand alleine zurück. Doch Hänsel hat die Eltern belauscht und auf dem Weg in den Wald eine Spur aus kleinen weißen Steinen gelegt, anhand derer die Kinder zurückfinden. So kommt es, dass der Plan der Mutter scheitert. Doch der zweite Versuch, die Kinder auszusetzen, gelingt: Dieses Mal haben Hänsel und Gretel nur eine Scheibe Brot dabei, die Hänsel zerbröckelt, um eine Spur zu legen. Die wird jedoch von Vögeln aufgepickt. Dadurch finden die Kinder nicht mehr nach Hause und verirren sich. Am dritten Tag stoßen die beiden auf ein Häuschen, das ganz aus Brot, Kuchen und Zucker hergestellt ist. Zunächst brechen sie Teile des Hauses ab, um ihren Hunger zu stillen. In diesem Haus lebt jedoch eine Hexe, die eine Menschenfresserin ist. Sowohl in der Urfassung der Märchen von 1812 als auch in den späteren Ausgaben bis zur „Ausgabe letzter Hand“ von 1857 ruft sie in einer Art von Lautmalerei: „Knuper, knuper, kneischen, wer knupert an meinem Häuschen?“

In Ludwig Bechsteins Deutschem Märchenbuch 1856 lautet der Text, abweichend von den Brüdern Grimm: „Knusper, knusper, kneischen! Wer knuspert mir am Häuschen?“[2] Die Antwort der Kinder dagegen ist bei Bechstein und in der erweiterten Fassung der Brüder Grimm von 1819 identisch: „Der Wind, der Wind, das himmlische Kind“.

Die Hexe lässt sich nicht täuschen, fängt die beiden, macht Gretel zur Dienstmagd und mästet Hänsel in einem Käfig, um ihn später aufzuessen. Hänsel wendet jedoch eine List an: Um zu überprüfen, ob der Junge schon dick genug ist, befühlt die halbblinde Hexe täglich seinen Finger. Hänsel streckt ihr dabei aber jedes Mal einen kleinen Knochen entgegen. Als sie erkennt, dass der Junge anscheinend nicht fett wird, verliert sie die Geduld und will ihn sofort braten. Die Hexe befiehlt Gretel, in den Ofen zu sehen, ob dieser schon heiß sei. Gretel aber behauptet, zu klein dafür zu sein, sodass die Hexe selbst nachsehen muss. Als sie den Ofen öffnet, schiebt Gretel die böse Hexe hinein. Die Kinder nehmen Schätze aus dem Hexenhaus mit und finden den Weg zurück zum Vater. Die Mutter ist inzwischen gestorben. Nun leben sie glücklich und leiden keinen Hunger mehr.

Die zweite Fassung von 1819: In dieser Fassung erfährt das Märchen eine Erweiterung. Nach dem Tod der Hexe finden die Kinder zunächst nicht nach Hause, sondern geraten an ein Gewässer, das sie nicht überqueren können. Schließlich schwimmt eine Ente herbei, die die Kinder über das Wasser trägt. Anschließend kommt ihnen die Gegend bekannt vor, und die Kinder kehren zurück. Ludwig Bechstein folgt in seinem „Deutschen Märchenbuch“ weitgehend dieser zweiten Fassung der Brüder Grimm, erweitert aber die Handlung um einen dankbaren weißen Vogel, der die Krümel aufgepickt hat und den Kindern nach dem Tod der Hexe den Weg nach Hause zeigt.

Seit der Fassung der Brüder Grimm von 1840 ist es nicht mehr die eigene Mutter, auf deren Betreiben die Kinder im Wald ausgesetzt werden, sondern eine Stiefmutter.

Herkunft: Die Quellen für Wilhelm Grimms handschriftliche Urfassung von 1810 sind unbekannt. Seine Anmerkung von 1856 notiert zur Herkunft: „Nach verschiedenen Erzählungen aus Hessen.“ In Schwaben sitze im Zuckerhäuschen ein Wolf. Er nennt noch Stahl „S. 92 das Häuschen von Zuckerwerk“; Pröhle Nr. 40; Bechstein 7, 55; Stöbers Das Eierkuchenhäuschen in „elsaß. Volksbuch S. 102“; dänisch Pandekagehuset; schwedisch bei Cavallius „S. 14. 26“; ungarisch bei Stier S. 43; albanisch bei Hahn „164. 165“; serbisch bei Vuk Nr. 35; Zingerles Das Märchen von den Fanggen in Kinder- und Hausmärchen; ein Stück in Oberlins Essai sur le patois; Pentameron 5,8; Aulnoy Nr. 11 Finette Cendron; Zingerle S. 138; Cavallius 31. Grimm sieht in deutschen Erzählungen einen Zusammenhang zum Däumling (KHM 37, 45), bei Zingerle „S. 235 der daumlange Hansel“ und Altdeutsche Wälder „3, 178. 179“. Grimms Anmerkung zu KHM 24 Frau Holle erzählt ein ähnliches Märchen.

Verglichen mit der handschriftlichen Urfassung von 1810 ist der Erstdruck von 1812 vor allem in den Dialogen im Hexenhaus ausführlicher. Die Namen der Kinder wurden entsprechend dem neuen Titel in den Text eingefügt, auch die frommen Redensarten „schlaf nur, lieb Gretel, der liebe Gott wird uns schon helfen“ und „Gott gab es aber Gretel ein“.[5] Ab der 2. Auflage bindet der Vater einen Ast an den Baum, um durch den Wind die Axtschläge vorzutäuschen. Das passt zu „der Wind ! der Wind ! das himmlische Kind !“, wie die Kinder nun der Hexe antworten (laut Wilhelm Grimms Notiz von Henriette Dorothea Wild[6]). Ein schneeweißes Vöglein bringt die Kinder zum Hexenhaus (ab 5. Aufl.), eine weiße Ente trägt sie übers Wasser heim (ab 2. Aufl.; vgl. KHM 69 bzw. 13, 135). Ab der 5. Auflage wird die Stiefmutter mit der Hexe durch ähnliche Rede parallelisiert („steht auf, ihr Faulenzer…“), sie schimpft die Kinder, als wären sie mutwillig lange im Wald geblieben, dazu kommen die Redensarten „hernach hat das Lied ein Ende“; „Wer A sagt, muss auch B sagen“. Wurde Hänsel in der Urfassung als Schweinchen und ab der Erstausgabe als „Hühnlein“ eingesperrt, so kommt er jetzt einfach in einen Stall, „er mochte schreien, wie er wollte“. Wilhelm Grimm ergänzt ab der 6. Auflage die Charakterisierung der Hexe wohl in Anlehnung an KHM 69 Jorinde und Joringel: „Die Hexen haben rote Augen und können nicht weit sehen, aber sie haben eine feine Witterung, wie die Tiere, und merkens, wenn Menschen herankommen.“

Wilhelm Grimm nahm Anleihen von August Stöbers Das Eierkuchenhäuslein (1842), das aber selbst auf Grimms Text beruht. Walter Scherf meint, dass in Grimms Kreisen eher mit literarischer als mit mündlicher Überlieferung zu rechnen ist, auch angesichts der Verbreitung von Perraults und d'Aulnoys Märchen. Das Zuckerhäuschen scheint eine Erfindung biedermeierlicher Romantik und könnte auf Arnims Erwähnung eines Märchens zurückgehen, das F.D. Gräter kannte.

Das Märchen zeigt eine Polarisierung von Gut und Böse, unterstützt durch Oppositionen: Eltern- und Hexenhaus, Innen- und Außenraum, Hunger und Mästung, Trennung und Wiedersehen. Die Kinder steigen vom Tod wieder auf, der ihnen von Stiefmutter und Hexe zugedacht war.[8] Vgl. in Giambattista Basiles Pentameron I,10 Die geschundene Alte, V,8 Ninnillo und Nennella. Zum Flug übers Wasser vgl. Styx oder Mt 14,29 EU.

Einflüsse und Vorläufer: Das Märchen stammt aus mündlicher Überlieferung und wurde außer von den Brüdern Grimm und Bechstein von Franz von Pocci nacherzählt und illustriert. Es erschien auch 1844 im Deutschen Volkskalender von Friedrich Wilhelm Gubitz. In der Eingangsmotivik ist das Märchen von Perraults Le petit poucet, einem Däumlingsmärchen, abhängig, wo neben dem Ausstreuen von Kieselsteinen und Brot auch das Motiv der Menschenfresserei vorkommt.

Die Namen „Hänsel“ und „Gretel“ greifen die verbreitetsten Taufnamen Johannes und Margarete auf und begegnen in dieser Zusammenstellung in der Frühen Neuzeit häufig als fiktive Platzhalternamen.

Bechstein; Bei Ludwig Bechstein ist das Märchen etwas anders erzählt: Der Vater nimmt die Axt zwar mit, bindet sie aber nicht an den Baum. Die Bewirtung durch die Hexe ist ausführlicher, dann verstopft sie Hänsel den Mund, dass er nicht schreit. Ein Vogel leitet die Kinder zum Hexenhaus und warnt Gretel, als die Hexe sie in den Ofen schieben will, die Vögel bringen Perlen zum Dank für die Brotkrumen. Auf dem Heimweg trägt sie ein Schwan. Hans-Jörg Uther zufolge hielt Bechstein sich an Friedrich Wilhelm Gubitz‘ Die Kinder im Walde in Deutscher Volkskalender für 1845 (1844).

Vgl. Der goldne Rehbock und Der kleine Däumling in Bechsteins Deutsches Märchenbuch (in der Ausgabe von 1845 auch Fippchen Fäppchen und Der Garten im Brunnen) und Vom Knaben, der das Hexen lernen wollte in Neues deutsches Märchenbuch.

Zur Motivik: In der Urfassung der Brüder Grimm, ebenso wie in Ludwig Bechsteins Märchensammlung, ist es statt einer Stiefmutter noch die eigene Mutter, was dem Märchen eine eher sozialkritische Bedeutung gibt. Die Kinder werden ausgesetzt, weil die Familie verhungert. Bei Bechstein stirbt die Mutter nicht, sondern macht sich zusammen mit dem Vater Sorgen um die Kinder und bereut, sie fortgeschickt zu haben. In diesem Moment betreten die Kinder das Haus, und die Not hat ein Ende.

In der späten Fassung der Brüder Grimm ähnelt das Märchen in seinem Ausgangsmotiv vielen Stiefmuttermärchen.

Psychoanalytische und andere Deutungen: Der Anthroposoph Rudolf Meyer versteht Taube und „Wind“ als den Geist, der in das Leibeshaus kommt, wo die Materie ihn missbraucht, bis die Seele sie läutert.[12] Nach Hedwig von Beit tritt die nahrungsspendende Hexe als Große Mutter auf, hier Blendwerk in kindlichen Wunschphantasien. Ein Vogel leitet zu ihr, d. h. intuitives Hinausträumen. Die Wandlung erfolgt im inneren Feuer der Leidenschaft (vgl. KHM 43, 53). Dabei ist der Ofen ebenfalls Symbol der Großen Mutter, sie vernichtet sich also selbst und damit auch ihr Gegenbild der versagenden Stiefmutter.[13] Laut Bruno Bettelheim passt die Ausgangssituation zur verbreiteten kindlichen Angst, von den Eltern verstoßen zu werden und verhungern zu müssen. Hänsels Wegmarkierung mit Kieselsteinen ist noch angemessen, doch beim zweiten Mal erliegt er oraler Regression, Brot als Bild für Nahrung drängt sich in den Vordergrund. Das zeigt sich auch daran, dass die Kinder vom Lebkuchenhaus essen können. Zugleich ist das Lebkuchenhaus auch ein Bild des (Mutter-)Leibes, der das Kind vor und nach der Geburt ernährt. Doch die Kinder müssen lernen, sich davon zu emanzipieren. Das große Wasser, das die Kinder bei der Rückkehr überqueren, ohne ihm zuvor begegnet zu sein, symbolisiert den Reifungsschritt, den die Kinder machen, als sie planend ihr Schicksal in die eigene Hand nehmen. Gretel weiß, dass man das allein tun muss. Indem zu Beginn des Märchens einmal Hänsel der Retter ist und zum Ende nun Gretel, lernen die Kinder, auf sich selbst, aufeinander und auf Altersgenossen zu vertrauen. Jetzt sind sie dem Elternhaus eine Stütze und tragen durch die mitgebrachten Schätze sogar zum Ende der Armut bei.[14] Für Friedel Lenz ist der arme Holzhacker ein grauer Denker, dem die lebendige Seele erstarb, Gefühl und Wille verwaisen und erliegen okkulter Versuchung. Wird brennende Begierde zum Feuer der Läuterung, weitet sich am großen Wasser die Sicht. Die Ente gehört zu Apolls Sonnenwagen, indischen Tempeln oder dem russischen Märchen Elena die Wunderschöne.[15] Ortrud Stumpfe konstatiert, dass in Hänsel und Gretel eine wirksame Entfaltung fehle: Die Kinder überlisten zwar die dumpfe Naturgewalt, kehren aber dann einfach ins Kindermilieu zurück.

Psychiater Wolfdietrich Siegmund zufolge hilft Schizophrenen in ihrer Ratlosigkeit über Gut und Böse die Gewissheit, dass die Hexe sich selbst vernichtet.[17] Laut Johannes Wilkes sprechen magersüchtige Mädchen oft auf Hänsel und Gretel oder Tischlein deck dich an.[18] Auch für Eugen Drewermann beschreibt Hänsel und Gretel orales Mangelerleben als Ursache depressiver Schuldgefühle und Essstörungen.[19][20] Homöopathen denken bei den Motiven von Einsamkeit und Mangel an Calcium carbonicum, Medorrhinum oder Magnesium carbonicum.[21] Nach Wilhelm Salber haben sich wiederholende Handlungen mit der Kontrolle des Überlebens zu tun und werden durch Schwärmerei (Hexenhaus) nur überdeckt, während neue Zufälle (die Ente als Transportmittel) echte Entwicklung einleiten. Immer wieder sich ereignende Grundsituationen bringen ihre eigene Umwandlung mit sich.[22] Philosophin Martha Nussbaum nennt das Märchen als Beispiel nötiger und giftiger Angst: Real ist der Hunger, doch „die Geschichte erfindet eine hässliche, kinderfressende Hexe, der als Sündenbock alle Schuld zugewiesen wird.“[23]

Gretel schubst die Hexe in den Ofen

Parodien: Hänsel und Gretel, ein Kindermärchen und vielleicht bekanntestes Märchen überhaupt, passt gut zum Ideal der einfachen Form. Parodien bewegen sich immer wieder auf sehr einfachem Niveau. Roland Lebl hält moderne Kinder für so sachlich, dass die erzählende Oma Reißaus nimmt.[24] Hans Traxler schrieb Die Wahrheit über Hänsel und Gretel,[25] Paul Maar Die Geschichte vom bösen Hänsel, der bösen Gretel und der Hexe.[26] Pumuckl auf Hexenjagd schlägt bei Meister Eder Alarm, weil er das Märchen der Nachbarin glaubt. Julius Neff schrieb eine Parodie.[27] Anne Sextons Gedicht betont das Grausame.[28] Iring Fetscher schrieb Hänsel und Gretels Entlarvung oder Eine Episode aus der Geschichte des Präfaschismus[29] und Streit um „Hänsel und Gretel“.[30] Karin Struck deutet ironisch die Hexe im Backofen als Mutterhass.[31] Parodien wie Josef Wittmanns kurzes Gedicht[32] oder Wolfgang Sembdners „Alphabetisch“ (von „Armut“ bis „Zack“)[33] greifen die Sozialkritik mit Kinderaussetzen und Hexentötung in sehr einfacher Form auf, so auch Fritz Vahle („Der Backofen dort / Die Alte muß fort …“).[34] Wolfgang Sembdner erzählt die Geschichte mit lauter Dichternamen: „... da lebte ein Thomas Mann. Er hatte zwei Wedekinder aber kein Max Brod im Gottfried Keller …“.[35] Bei Josef Reding streut das Kind unterwegs den teuren Torf aus dem Auto, weil es das Märchen geglaubt hat.[36] Dieter Harder schrieb offenbar auf Lateinisch Hanselus Gretulaque.[37] Bei Rudolf Otto Wiemer finden die Pflegekinder ihre nichtarische Großmutter im Wald und werden abgeholt, damit der Vater bei der NSDAP befördert wird.[38] Auch Walter Moers‘ Roman Ensel und Krete benutzt das Märchen. Beate Mitzscherlich und Ulla Hahn parodierten die Handlung aus Sicht von Stiefmutter bzw. Hexe.[39] Simon Weiland parodiert das Märchen in Leave Paradise.[40] Hänsel und Gretel kommen auch in Kaori Yukis Manga Ludwig Revolution vor. Otto Waalkes parodierte vielfach das Lied, auch mit Fast-Food-Restaurant oder als Parodie auf bekannte Schlager. Reinhard Meys Lied Männer im Baumarkt (Parodie auf Über den Wolken) spielt im Text auf das Märchen an. Simon Weiland parodiert es geistesgeschichtlich.[41]

Musikalische Bearbeitungen

Engelbert Humperdinck: Hänsel und Gretel (Oper), Uraufführung: 23. Dezember 1893 in Weimar[42]

Das bekannte Kinderlied Hänsel und Gretel verliefen sich im Wald entstand um 1900 anonym. Auf dieses beziehen sich die Parodien von Otto Waalkes und wohl auch Michael Endes vierzeiliges Ein sehr kurzes Märchen von „Hänsel und Knödel“, das mit „Der Hänsel nahm die Gabel und aß den Knödel auf“ endet.

Puppenspiel-Adaptionen

Violettas Puppenbühne: Hänsel und Gretel (Ausstattung und Spiel: Eva Wieden); Uraufführung: 1994 in Solingen

Piccolo Puppenspiele: Hänsel und Gretel (mit Gerd J. Pohl als Puppenspieler und Charles Regnier als Erzähler); Uraufführung: 1999 in Bonn

Verfilmungen

Die erste Verfilmung von Hänsel und Gretel stammt aus dem Jahr 1897; Filmpionier Oskar Messter verfilmte es als Stummfilm. Es folgten mehrere weitere Stummfilm-Verfilmungen, unter anderem 1921 von Hans Walter Kornblum[46] und 1932 von Alf Zengerling. 1940 folgte die erste von mehreren Verfilmungen als Tonfilm:

1940: Hänsel und Gretel, Deutschland, Regie: Hubert Schonger

1954: Hänsel und Gretel, USA, Regie: Michael Myerberg und John Paul

1954: Hänsel und Gretel, BR Deutschland, Regie: Fritz Genschow

1954: Hänsel und Gretel, BR Deutschland, Regie: Walter Janssen

1971: Hänsel und Gretel, Schweiz, Regie: Rudolf Jugert

1981: Hänsel und Gretel – Verfilmung der Oper von Humperdinck, Regie: August Everding

1987: Cannon Movie Tales: Hänsel und Gretel (Cannon Movie Tales – Hansel and Gretel), USA, Regie: Len Talan

1987: Ossegg oder Die Wahrheit über Hänsel und Gretel, BR Deutschland, Parodie des Stoffes, Regie: Thees Klahn

1987: Gurimu Meisaku Gekij?, japanische Zeichentrickserie, Folge 2: Hänsel und Gretel

1999: SimsalaGrimm, deutsche Zeichentrickserie, Staffel 1, Folge 3: Hänsel und Gretel

2006: Hänsel und Gretel, Deutschland, Märchenfilm aus der ZDF-Reihe Märchenperlen, Regie: Anne Wild

2007: Hänsel und Gretel – Aufzeichnung der Oper von Humperdinck aus der Dresdner Semperoper, Regie: Katharina Thalbach

2007: Hänsel und Gretel – Ein Fall für die Supergranny, Deutschland/Österreich, Parodie aus der ProSieben/ORF-Serie Die Märchenstunde

2007: Hansel und Gretel (??????), südkoreanischer Horrorfilm 2007, Regie: Pil-Sung Yim

2010: Hänsel und Gretel – Aufzeichnung der Oper von Humperdinck des Opernhauses in Zürich

2012: Hänsel und Gretel, Deutschland, Märchenfilm der 5. Staffel aus der ARD-Reihe Sechs auf einen Streich, Regie: Uwe Janson

2013: Hänsel und Gretel, USA, Mockbuster von The Asylum

2013: Hänsel und Gretel: Hexenjäger (Hansel and Gretel: Witch Hunters), USA, Regie: Tommy Wirkola

2013: Hänsel und Gretel – Black Forest (Hänsel & Gretel Get Baked), USA, Regie: Duane Journey

2015: Hänsel und Gretel – Aufzeichnung der Oper von Humperdinck aus der Wiener Staatsoper, Regie: Agnes Méth

2020: Gretel & Hänsel (Gretel & Hansel), USA, Regie: Oz Perkins

In dem Film I, Robot (u. a. mit Will Smith) wird die Geschichte durch das „Krümel für Krümel“-Schema hervorgehoben, der Drehbuchautor deutet so darauf hin, dass dieses Märchen auch in „Zukunft“ seine Bekanntheit nicht verlieren werde.

In der Doku-Reihe „Magie der Märchen“ Terra X des ZDF wurde am 11. Oktober 2020 über die Hintergründe des Märchens mit Experten gesprochen.

Sonstiges

Das Lungenkraut wird auch als Hänsel und Gretel bezeichnet.

Als Hänsel und Gretel werden zwei Häuser am Großen Ring in Breslau bezeichnet.

Hans und Grete waren die Codenamen der RAF-Terroristen Andreas Baader und Gudrun Ensslin.

Hänsel und Gretel ist eine Stiftung, die Kinder vor Übergriffen schützen soll, s. Notinsel

Die Stadt Bergisch Gladbach benannte eine Straße nach Hänsel und Gretel.

In Wald bei Lüdersen (Region Hannover) befindet sich ein Hänsel-und-Gretel-Hexenhaus.

Hanzel und Gretyl ist eine US-amerikanische Metal-Band.

Die Lebkuchenhäuschen (auch Pfefferkuchenhäuschen oder Knusperhäuschen) der Weihnachtsbäckerei beziehen sich in ihrer Darstellung auf das Märchen.