Product description:

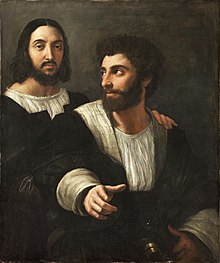

Raffaello Sanzio

Raffaello Sanzio (Urbino, 28 marzo o 6 aprile 1483 ? Roma, 6 aprile 1520) è stato un pittore e architetto italiano, fra i più celebri del Rinascimento.

Considerato uno dei più grandi artisti di ogni tempo e fra i massimi interpreti del concetto estetico del Bello[1], Raffaello ha vissuto una parabola lavorativa relativamente breve ma estremamente prolifica e profondamente innovativa[2] per le numerose opere iconiche[3] e per il modo in cui queste sono state prodotte, avvalendosi di una bottega altamente strutturata e composta da numerosi professionisti di altissimo livello e varie discipline che il maestro dirigeva e a cui affidava buona parte del suo lavoro[1]. La "maniera" di Raffaello fu di vitale importanza per lo sviluppo del linguaggio artistico dei secoli a venire, sia per emulazione da parte dei suoi collaboratori che ne portarono avanti il linguaggio per decenni in tutta Europa[4] raccolti nella scuola del manierismo, sia per contrasto attraverso il rifiuto dell'opera raffaellesca iniziato da Caravaggio[5]. A tutto questo si aggiunge il pionieristico lavoro di studio e recupero delle vestigia dell'arte romana, impostato su rigorosi criteri scientifici, che lo rendono fra i padri dell'archeologia e della tutela dei beni culturali[6].

La sua influenza sulla storia dell'arte occidentale è straordinariamente estesa. Impostosi come modello fondamentale per tutte le accademie di belle arti fino alla prima metà dell'Ottocento, il mito di Raffaello ha raggiunto le avanguardie del XX secolo[3][7][8] e l'arte contemporanea del XXI secolo[9][10], fino a lambire altre arti come il cinema e il fumetto[11].

Biografia[modifica | modifica wikitesto]

Gioventù (1483-1504)[modifica | modifica wikitesto]

Origini (1483-1493)[modifica | modifica wikitesto]

Raffaello nasce a Urbino «il 28 marzo o il 6 aprile dell'anno 1483, in Venerdì Santo a ore tre di notte, d'un Giovanni de' Santi, pittore non molto eccellente, ma sì bene uomo di buono ingegno et atto a indirizzare i figliuoli per quella buona via che a lui, per mala fortuna sua, non era stata mostra nella sua gioventù»[12]. Il Venerdì Santo del 1483 corrisponde al giorno 28 marzo, tuttavia esiste un'altra versione secondo la quale il giorno di nascita del maestro urbinate dovrebbe essere il 6 aprile, come testimoniato dalla lettera di Marcantonio Michiel ad Antonio Marsilio (confermata dall'epitaffio un tempo ritenuto opera di Pietro Bembo e oggi invece attribuito al poeta Antonio Tebaldeo) che sottolinea come la data del giorno e dell'ora di morte di Raffaello, apparentemente coincidente con quella di Cristo - ore 3 del 6 aprile, venerdì prima di Pasqua - corrispondano esattamente con la data della sua nascita. La discordanza delle fonti e lo status leggendario e para-religioso raggiunto dall'artista già in vita, che generò numerosi racconti apocrifi, impedisce di accertare la data della sua nascita.

Raffaello fu il primo e unico figlio di Giovanni Santi e di Magia di Battista di Nicola Ciarla; il cognome "Sanzio" con cui è noto è una delle possibili declinazioni di "Santi" derivata dal latino "Sancti", con cui Raffaello sarà poi solito, nella maturità, firmare le sue opere. La madre morì il 7 ottobre 1491[13], quando Raffaello aveva otto anni, e il padre si risposò poco dopo con una certa Berardina di Piero di Parte, dalla quale ebbe la figlia Elisabetta. Successivamente, alla morte di Giovanni Santi, i suoi familiari avranno problemi legali con le due donne per motivi finanziari[14].

Prima formazione artistica[modifica | modifica wikitesto]

Nella formazione di Raffaello fu determinante il fatto di essere nato e di aver trascorso la giovinezza a Urbino, che in quel periodo era un centro artistico di primaria importanza che irradiava in Italia e in Europa gli ideali del Rinascimento. Qui Raffaello, avendo accesso con il padre alle sale del Palazzo Ducale, ebbe modo di studiare le opere di Piero della Francesca, Luciano Laurana, Francesco di Giorgio Martini, Pedro Berruguete, Giusto di Gand, Antonio del Pollaiolo, Melozzo da Forlì e altri[13].

Raffaello apprese probabilmente i primi insegnamenti di disegno e pittura dal padre[12], che almeno dagli anni ottanta del Quattrocento era a capo di una fiorente bottega, impegnata nella creazione di opere per l'aristocrazia locale e per la famiglia ducale, come la serie delle Muse per il tempietto del palazzo, nonché l'allestimento di spettacoli teatrali[13]. Giovanni Santi inoltre aveva una conoscenza diretta e aggiornatissima della pittura contemporanea non solo italiana, come dimostra una sua efficace Cronaca rimata, scritta in occasione delle nozze di Guidobaldo con Elisabetta Gonzaga[13], e lavorò in varie località dell'Italia centrale, fra cui Cagli dove nella Cappella Tiranni ritrasse sé stesso e suo figlio fra i personaggi di un affresco.

Nella bottega del padre, il giovanissimo Raffaello apprese le nozioni di base delle tecniche artistiche, tra cui probabilmente anche la tecnica dell'affresco: una delle primissime opere a lui attribuite è infatti la Madonna di Casa Santi databile al 1498, delicata pittura murale realizzata a casa nella stanza in cui si crede sia nato[15].

Il 1º agosto 1494, quando Raffaello aveva undici anni, il padre morì. Tale data ha ridimensionato in alcuni studi il contributo della bottega paterna nella formazione dell'artista; è altresì comprovato come nel giro di pochissimi anni, in piena adolescenza, Raffaello raggiunse rapidamente una maturazione artistica che non può prescindere da un avviamento molto precoce alla professione pittorica[16].

Primo incontro con il Perugino[modifica | modifica wikitesto]

Non è noto attraverso quali vie il giovanissimo urbinate arrivò a far parte della bottega del Perugino: non sembra infatti credibile la notizia di Giorgio Vasari secondo la quale Raffaello sia stato allievo del Perugino ancora prima della morte del padre e persino di quella della madre[17]. Probabilmente, più che di un vero e proprio apprendistato a Perugia, il ragazzo ebbe modo di visitare spesso l'Umbria e frequentare saltuariamente la bottega di Perugino, intervallando l'attività in quella paterna, almeno fino alla morte del genitore: in quell'anno Raffaello ne ereditò l'attività, assieme ad alcuni collaboratori tra cui soprattutto Evangelista da Pian di Meleto[14] (artista quasi sconosciuto agli studi storico-artistici) e Timoteo Viti da Urbino, già attivo anche a Bologna dove era stato a diretto contatto con Francesco Francia[18].

Apprendistato dal Perugino (1494-1498)[modifica | modifica wikitesto]

Le prime tracce della presenza di Raffaello accanto a Perugino sono legate ad alcuni lavori della sua bottega tra il 1497 e il nuovo secolo. In particolare si è ritenuto di vedere un intervento di Raffaello nella tavoletta della Natività della Madonna nella predella della Pala di Fano (1497) e in alcune figure degli affreschi del Collegio del Cambio a Perugia (dal 1498), soprattutto dove le masse di colore assumono quasi un valore plastico ed è accentuato il modo di delimitare le parti in luce e quelle in ombra, con un generale ispessimento dei contorni. Se comunque la sua mano è ancora difficile da individuare, a Perugia Raffaello dovette vedere per la prima volta le grottesche, dipinte sul soffitto del Collegio, che entrarono in seguito nel suo repertorio iconografico[19].

Città di Castello (1499-1504)[modifica | modifica wikitesto]

Nel 1499 Raffaello, sedicenne, si trasferì con gli aiuti della bottega paterna a Città di Castello, dove ricevette la sua prima commissione indipendente: lo stendardo della Santissima Trinità per una confraternita locale che voleva offrire un'opera devozionale in segno di ringraziamento per la fine di una pestilenza proprio quell'anno. L'opera, sebbene ancora legata agli echi di Perugino e Luca Signorelli, presenta anche una profonda, innovativa freschezza, che gli garantì fama immediata presso la fiorente committenza locale, non essendo reperibili in città altri pittori di pregio dopo la partenza di Signorelli proprio nel 1499 alla volta di Orvieto[19].

Il 10 dicembre 1500 Raffaello ed Evangelista da Pian di Meleto ottennero dalle monache del monastero di Sant'Agostino un nuovo incarico, che è il primo documentato della carriera dell'artista, la Pala del beato Nicola da Tolentino, terminata il 13 settembre 1501; l'opera venne gravemente danneggiata da un terremoto nel 1789, le parti supersiti vennero squadrate una a una per essere vendute e sono oggi disperse in più musei. Nel contratto è interessante notare come Raffaello, poco più che esordiente, venga già menzionato come magister Rafael Johannis Santis de Urbino, prima dell'anziano collaboratore, testimoniando ufficialmente come venisse già, a diciassette anni, ritenuto pittore autonomo e dall'apprendistato concluso[20].

A Città di Castello l'artista lasciò almeno altre due opere di rilievo, la Crocifissione Gavari e lo Sposalizio della Vergine. Nella prima, databile al 1502-1503, si nota una piena assimilazione dei modi di Perugino (un «Crucifisso, la quale, se non vi fusse il suo nome scritto, nessuno la crederebbe opera di Raffaello, ma sì bene di Pietro», scrisse Vasari), anche se si notano però i primi sviluppi verso uno stile proprio, con una migliore interazione tra figure e personaggi e con accorgimenti ottici nelle gambe di Cristo che testimoniano la piena conoscenza degli studi di matrice urbinate, dove l'ottica e la prospettiva erano materia di studio comune fin dai tempi di Piero della Francesca[21]. La seconda opera è invece ampiamente riconosciuta dalla storiografia come un plateale superamento del rigido modello peruginesco[22] ed è spesso indicata come la prima opera pienamente autonoma dell'urbinate[23].

Perugia e gli altri centri (1501-1505)[modifica | modifica wikitesto]

Nel frattempo la fama di Raffaello cominciava ad allargarsi a tutta l'Umbria, facendone uno dei più richiesti pittori attivi in regione. Nella sola Perugia, negli anni tra il 1501 e il 1505, gli vennero commissionate ben tre pale d'altare: la Pala Colonna, per la chiesa delle monache di Sant'Antonio, la Pala degli Oddi, per San Francesco al Prato e un'Assunzione della Vergine per le clarisse di Monteluce mai portata a termine, dipinta poi da Berto di Giovanni[24]. Si tratta di opere di impianto peruginesco, con una graduale messa a fuoco verso elementi stilistici più personali.

Nella Resurrezione di San Paolo del Brasile Roberto Longhi lesse influssi di Pinturicchio - nel paesaggio, nei particolari della decorazione del sarcofago e nella preziosità delle vesti dei personaggi - legati a una fase databile al biennio 1501-1502.

Allo stesso periodo sono riferibili alcune Madonne col Bambino che, sebbene ancora ancorate all'esempio di Perugino, preludono già all'intenso e delicato rapporto tra madre e figlio dei più importanti capolavori successivi legati a questo tema[25]. Tra queste spiccano Madonna Solly, la Madonna Diotallevi, la Madonna col Bambino tra i santi Girolamo e Francesco[19].

Verso il 1503 l'artista dovette intraprendere una serie di brevi viaggi che lo portarono ai primi contatti con importanti realtà artistiche. Oltre alle città umbre e alla nativa Urbino, visitò quasi sicuramente Firenze, Roma (dove assistette alla consacrazione di Giulio II) e Siena. Si trattò di brevi viaggi, magari di qualche settimana, che non possono essere definiti veri e propri soggiorni[24]. A Firenze vide forse le prime opere di Leonardo da Vinci, a Roma entrò in contatto con la cultura figurativa classica (leggibile nel dittico delle Tre Grazie e il Sogno del cavaliere[21]), a Siena aiutò l'amico Pinturicchio, ben più anziano e in pieno declino, a preparare i cartoni per gli affreschi della Libreria Piccolomini, di cui restano due splendidi esemplari agli Uffizi, di incomparabile grazia ed eleganza rispetto al risultato finale[24].

A Siena[modifica | modifica wikitesto]

A Siena fu invitato da Pinturicchio, con il quale intesseva una stretta amicizia. Il pittore più anziano invitò Raffaello a collaborare agli affreschi della Libreria Piccolomini, fornendo dei cartoni che svecchiassero il suo stile ormai in una fase di declino, come si vede nei precedenti affreschi della Cappella Baglioni a Spello[24].

Non è chiaro quante di queste composizioni vennero in effetti disegnate da Raffaello, ma quasi sicuramente deve essere di mano del Sanzio il cartone con la Partenza di Enea Silvio Piccolomini per Basilea oggi al Gabinetto dei Disegni e delle Stampe di Firenze[24].

Raffaello dovette abbandonare presto l'impresa, poiché, come riporta Vasari, venne a conoscenza, tramite alcuni pittori locali, delle lodi straordinarie a proposito del cartone della Sant'Anna di Leonardo, esposto nella basilica della Santissima Annunziata a Firenze, nonché del disegno della Battaglia di Anghiari, sempre di Leonardo, e del cartone della Battaglia di Cascina di Michelangelo, che incuriosirono a tal punto il giovane pittore da farlo decidere di partire subito per la città sull'Arno[24].

Lo Sposalizio della Vergine (1504)[modifica | modifica wikitesto]

L'opera che conclude la fase giovanile, segnando un distacco ormai incolmabile con i modi del maestro Perugino, è lo Sposalizio della Vergine, datato 1504 e già conservato nella cappella Albizzini della chiesa di San Francesco di Città di Castello. L'opera si ispira a una pala analoga che il Perugino stava dipingendo in quegli stessi anni per il Duomo di Perugia, ma il confronto tra le due opere mette in risalto profonde differenze. Raffaello infatti copiò il maestoso tempio sullo sfondo, ma lo alleggerì allontanandolo dalle figure e ne fece il fulcro dell'intera composizione, che sembra ruotare attorno all'elegantissimo edificio a pianta centrale. Anche le figure sono più sciolte e naturali, con una disposizione nello spazio che evita un rigido allineamento sul primo piano, ma si assesta a semicerchio, bilanciando e richiamando le forme concave e convesse del tempio stesso[25].

Al centro del quadro vengono posizionati un gruppo di persone divise in due schiere, aventi come perno il sacerdote, il quale celebra il matrimonio tra la vergine Maria e San Giuseppe suo sposo. Il gruppo delle donne (dietro Maria) e il gruppo di uomini (dietro Giuseppe) formano due semicerchi aperti rispettivamente verso il tempio e verso lo spettatore.

A Firenze Raffaello soggiornò per quattro anni, pur facendo viaggi e brevi soggiorni altrove, e senza recidere i contatti con l'Umbria, dove continuò a spedire pale d'altare per le copiose commissioni che continuavano a giungergli.

Il periodo fiorentino (1504-1508)[modifica | modifica wikitesto]

Raffaello si trovava a Siena, da Pinturicchio, quando gli giunse notizia delle straordinarie novità di Leonardo e Michelangelo impegnati rispettivamente agli affreschi della Battaglia di Anghiari e della Battaglia di Cascina. Desideroso di mettersi subito in viaggio, si fece preparare una lettera di presentazione da Giovanna Feltria, sorella del duca di Urbino e moglie del duca di Senigallia e "prefetto" di Roma. Nella lettera, datata 1º ottobre 1504 e indirizzata al gonfaloniere a vita Pier Soderini, si raccomanda il giovane figlio di Giovanni Santi «il quale avendo buono ingegno nel suo esercizio, ha deliberato stare qualche tempo in Fiorenza per imparare. [?Perciò] lo raccomando alla Signoria Vostra»[26].

Probabilmente la lettera voleva assicurare qualche commissione ufficiale al giovane pittore, ma il gonfaloniere era in ristrettezze economiche per il recente esborso per acquistare il David di Michelangelo e i grandiosi progetti per la Sala del Gran Consiglio. Nonostante ciò non passò molto tempo che l'artista riuscì a garantirsi commissioni da alcuni facoltosi cittadini soprattutto residenti in Oltrarno, come Lorenzo Nasi, per il quale dipinse la Madonna del Cardellino, suo cognato Domenico Canigiani (per cui fece la Sacra Famiglia Canigiani), i Tempi (Madonna Tempi) e i coniugi Agnolo e Maddalena Doni (Ritratto di Maddalena Strozzi)[27].

Nel clima artistico fiorentino, fervente più che mai, Raffaello strinse rapporti d'amicizia con altri artisti, tra cui Aristotile da Sangallo[28], Ridolfo del Ghirlandaio, Fra' Bartolomeo, l'architetto Baccio d'Agnolo, Antonio da Sangallo, Andrea Sansovino, Francesco Granacci. Scrisse Vasari che «nella città molto onorato e particolarmente da Taddeo Taddei, il quale lo volle sempre in casa sua e alla sua tavola, come quegli che amò sempre tutti gli uomini inclinati alla virtù»[29]. Per lui Raffaello eseguì, nel 1506, la Madonna del Prato di Vienna - che il Vasari giudica ancora della maniera del Perugino e, forse l'anno dopo, la Madonna Bridgewater di Londra, «molto migliore», perché nel frattempo Raffaello «studiando apprese»[29].

Il soggiorno fiorentino fu di fondamentale importanza nella formazione di Raffaello, permettendogli di approfondire lo studio dei modelli quattrocenteschi (Masaccio, Donatello,?) nonché delle ultime conquiste di Leonardo e di Michelangelo. Dal primo apprese i principi compositivi per creare gruppi di figure strutturati plasticamente nello spazio, mentre sorvolò sulle complesse allusioni e implicazioni simboliche, sostituendo anche l'"indefinito" psicologico a sentimenti più spontanei e naturali. Da Michelangelo invece assimilò il chiaroscuro plastico, la ricchezza cromatica, il senso dinamico delle figure[30].

I suoi lavori a Firenze erano destinati quasi esclusivamente a committenti privati, gradualmente sempre più conquistati dalla sua arte; creò numerose tavole di formato medio-piccolo per la devozione privata, soprattutto Madonne e Sacre famiglie, e alcuni intensi ritratti. In queste opere variava continuamente sul tema, cercando raggruppamenti e atteggiamenti sempre nuovi, con una particolare attenzione alla naturalezza, all'armonia, al colore ricco e intenso e spesso al paesaggio limpido di derivazione umbra[26].

Commissioni dall'Umbria[modifica | modifica wikitesto]

Nella prima parte del soggiorno fiorentino la maggior parte delle commissioni continuavano ad arrivare da Urbino e dall'Umbria, e l'artista di tanto in tanto si spostava in quelle zone per lavoro. Nel 1503 aveva ricevuto l'incarico dalle monache del convento di Sant'Antonio a Perugia di una pala d'altare, attualmente nota come Pala Colonna, che ebbe una lunga elaborazione, visibile nelle differenze di stile tra la lunetta ancora «umbra» e il gruppo «fiorentino» della tavola centrale[31].

Un'altra commissione ricevuta da Perugia, nel 1504, riguardò una Madonna col Bambino e i santi Giovanni Battista e Nicola (Pala Ansidei) da collocare in una cappella della chiesa di San Fiorenzo, che fu completata, secondo quanto sembra leggersi nel dipinto, nel 1505. Nell'opera ancora di ispirazione umbra, Raffaello apporta una sostanziale semplificazione dell'impianto architettonico, così da dare all'insieme una più efficace e rigorosa monumentalità, di stampo leonardesco. In tale opera, nonostante il tema convenzionale, sorprende il dominio del mezzo pittorico, ormai pienamente maturo, con le figure che acquistano consistenza in funzione del variare della luce[31].

Sempre nel 1505 firmò a Perugia l'affresco con la Trinità e santi nella chiesa del monastero di San Severo, che anni dopo Perugino completò nella fascia inferiore. In questo lavoro le forme sono ormai più grandiose e possenti, con una monumentalità immota che rimanda all'esempio di Fra' Bartolomeo e che preannunciano la Disputa del Sacramento[32].

Commissioni dalle Marche[modifica | modifica wikitesto]

Nel 1505-1506 Raffaello dovette trovarsi brevemente a Urbino, dove venne accolto alla corte di Guidobaldo da Montefeltro: la fama raggiunta nella sua città natale è testimoniata da una menzione lusinghiera nel Cortegiano di Baldassarre Castiglione e da una serie di ritratti, tra cui quello di Guidobaldo, di Elisabetta Gonzaga sua consorte e dell'erede designato del ducato Guidobaldo della Rovere.

Per il duca inoltre dipinse una piccola Madonna e tre tavolette di soggetto simile: San Michele e il drago, un San Giorgio e il drago oggi a Parigi e un altro a Washington. Quest'ultimo venne dipinto per essere regalato a Enrico VII d'Inghilterra come ringraziamento per il conferimento dell'Ordine della giarrettiera: la giarrettiera è infatti evidente al polpaccio del cavaliere, con l'iscrizione Honi che è la prima parola del motto dell'ordine Honi soit qui mal y pense ("Sia vituperato chi ne pensa male").

La serie delle Madonne[modifica | modifica wikitesto]

Celebre è la serie delle Madonne col Bambino che a Firenze raggiunge nuovi vertici. Per famiglie fiorentine della borghesia medio-alta Raffaello dipinse alcuni capolavori assoluti, come alcuni gruppi di Madonne a tutta figura col Bambino e san Giovannino: la Bella giardiniera, la Madonna del Cardellino e la Madonna del Belvedere. In queste opere la figura della Vergine si erge monumentale davanti al paesaggio, dominandolo con leggiadria ed eleganza, mentre rivolge gesti affettuosi ai bambini, in strutture compositive piramidali di grande efficacia. Gesti familiari si riscontrano anche in opere come la Madonna d'Orleans, come quello di solleticare, o spontanei come nella Grande Madonna Cowper (Gesù allunga una mano verso il seno materno), o ancora sguardi intensi come nella Madonna Bridgewater[33].

Queste figure dimostrano inoltre l'assimilazione di vari modelli iconografici fiorentini, che dovevano ispirare positivamente la committenza. Da Donatello ad esempio prende spunto per la Madonna Tempi, con i volti di madre e figlio teneramente accostati, mentre al Tondo Taddei rimandava la postura del Bambino della Piccola Madonna Cowper o della Madonna Bridgewater[30].

Le composizioni divengono via via più complesse e articolate, senza però mai rompere quel senso di idilliaca armonia che, unita alla perfetta padronanza dei mezzi pittorici, fanno di ciascuna opera un autentico capolavoro. Nella Sacra Famiglia Canigiani, databile al 1507 circa, quindi quasi alla fine del soggiorno fiorentino, le espressioni e i gesti si intrecciano con sorprendente varietà, che riesce a rendere sublimi e poetici dei momenti tratti dalla quotidianità[33].

I ritratti[modifica | modifica wikitesto]

Al periodo fiorentino appartengono infine alcuni ritratti nei quali è manifesta l'influenza di Leonardo: la Donna gravida, Agnolo Doni e Maddalena Strozzi, la Dama col liocorno e la Muta. Ad esempio in quello di Maddalena Strozzi è evidente l'impostazione a mezza figura nel paesaggio, con le mani conserte, derivata dalla Gioconda, ma con risultati quasi antitetici, in cui prevalgono la descrizione dei lineamenti fisici, dell'abbigliamento, dei gioielli, e la luminosità del paesaggio, scevra dal complesso mondo di significati simbolici e allusivi di Leonardo[30]. In queste opere Raffaello dimostra la capacità di indagare attentamente la psiche, cogliendo i dati introspettivi degli effigiati, assieme a un'appassionata descrizione del dettaglio di matrice fiamminga, appresa probabilmente alla bottega paterna[32].

La pala Baglioni[modifica | modifica wikitesto]

Opera cruciale di questa fase è la Pala Baglioni (1507), commissionata da Atalanta Baglioni, in commemorazione dei fatti di sangue che avevano portato alla morte di suo figlio Grifonetto, e destinata a un altare nella chiesa di San Francesco al Prato a Perugia, anche se dipinta interamente a Firenze. I numerosi studi pervenutici sull'opera dimostrano un graduale passaggio iconografico per la pala centrale, da un Compianto, ispirato a quello di Perugino nella chiesa di Santa Chiara a Firenze, a una più drammatica Deposizione nel sepolcro[34].

In quest'opera Raffaello fuse il senso tragico della morte con il vitale slancio del turbamento, con una composizione estremamente monumentale, drammatica e dinamica, ma bilanciata con cura, in cui si notano ormai evidenti spunti michelangioleschi, nella ricerca plastica e coloristica, e dell'antico, in particolare dalla rappresentazione della Morte di Meleagro[35] che l'artista aveva potuto vedere durante un probabile viaggio formativo a Roma nel 1506[36].

La Madonna del Baldacchino[modifica | modifica wikitesto]

Opera conclusiva del periodo fiorentino, del 1507-1508, può considerarsi la Madonna del Baldacchino, lasciata incompiuta per la sua repentina chiamata a Roma, da parte di Giulio II. Si tratta di una grande pala d'altare, la prima commissione del genere ricevuta a Firenze, con una sacra conversazione organizzata attorno al fulcro del trono della Vergine, con un fondale architettonico grandioso ma tagliato ai margini, in modo da amplificarne la monumentalità. Ogni staticità appare annullata dall'intenso movimento circolare di gesti e sguardi, esasperato poi negli angeli in volo accuratamente scorciati. Sant'Agostino ad esempio allunga un braccio verso sinistra invitando lo spettatore a percorrere con lo sguardo lo spazio semicircolare della nicchia, legando i personaggi uno per uno, caratteristica che a breve si ritroverà anche negli affreschi delle Stanze vaticane[34].

Tale opera fu un imprescindibile modello nel decennio seguente, per artisti come Andrea del Sarto e Fra' Bartolomeo[36].

Il periodo romano (1509-1520)[modifica | modifica wikitesto]

Verso la fine del 1508 per Raffaello arrivò la chiamata a Roma che cambiò la sua vita. In quel periodo infatti papa Giulio II aveva messo in atto una straordinaria opera di rinnovo urbanistico e artistico della città in generale e del Vaticano in particolare, chiamando a sé i migliori artisti sulla piazza, tra cui Michelangelo e Donato Bramante. Fu proprio Bramante, secondo la testimonianza di Vasari, a suggerire al papa il nome del conterraneo Raffaello, ma non è escluso che nella sua chiamata ebbero un ruolo decisivo anche i Della Rovere, parenti del papa, in particolare Francesco Maria, figlio di quella Giovanna Feltria che già aveva raccomandato l'artista a Firenze[37].

Fu così che il Sanzio, appena venticinquenne, si trasferì velocemente a Roma, lasciando incompiuti alcuni lavori a Firenze[34].

La Stanza della Segnatura[modifica | modifica wikitesto]

Qui affiancò una squadra di pittori provenienti da tutta Italia (il Sodoma, Bramantino, Baldassarre Peruzzi, Lorenzo Lotto e altri) per la decorazione, da poco avviata, dei nuovi appartamenti papali, le Stanze. Le sue prove nella volta della prima, poi detta Stanza della Segnatura, piacquero così tanto al papa che decise di affidargli, fin dal 1509, tutta la decorazione dell'appartamento, a costo anche di distruggere quanto già era stato fatto, sia ora sia nel Quattrocento (tra cui gli affreschi di Piero della Francesca)[38].

Alle pareti Raffaello decorò quattro grandi lunettoni, ispirandosi alle quattro facoltà delle università medioevali, ovvero teologia, filosofia, poesia e giurisprudenza, cosa che ha fatto pensare che la stanza fosse originariamente destinata a biblioteca o studiolo[39].

Opere celeberrime sono la Disputa del Sacramento, la Scuola di Atene o il Parnaso. In queste dispiegò una visione scenografica ed equilibrata, in cui le masse di figure si dispongono, con gesti naturali, in simmetrie solenni e calcolate, all'insegna di una monumentalità e una grazia che vennero poi definite "classiche"[40].

La Stanza di Eliodoro[modifica | modifica wikitesto]

Nel 1511, mentre i lavori alla Stanza della Segnatura andavano esaurendosi, il papa tornava da una disastrosa guerra contro i francesi, che gli era costata la perdita di Bologna e la tanto temuta presenza di eserciti stranieri in Italia, nonché un forte spreco di risorse finanziarie. Il programma decorativo della successiva stanza, destinata a sala delle Udienze e poi detta di Eliodoro dal nome di uno degli affreschi, tenne conto della particolare situazione politica: venne deciso infatti di realizzare scene legate al superamento delle difficoltà della Chiesa grazie all'intervento divino[40].

Già il primo degli affreschi, la Cacciata di Eliodoro dal Tempio, mostra un radicale sviluppo stilistico, con l'adozione di un inedito stile "drammatico", fatto di azioni concitate, pause e asimmetrie, impensabile nei pur recentissimi affreschi della stanza precedente. Assiste dalla sinistra dell'affresco il papa imperturbabile, come se fosse davanti a una rappresentazione teatrale[41].

Nella Messa di Bolsena tornano ritmi pacati, anche se la profondità dell'architettura e gli effetti luminosi creano un'innovativa drammaticità; il colore si arricchì di campiture dense e più corpose, forse derivate dall'esempio dei pittori veneti attivi alla corte papale[41].

Di nuovo nell'Incontro di Leone Magno con Attila ricorrono asimmetrie e azione, mentre nella Liberazione di san Pietro si raggiunge il culmine degli studi sulla luce, con una scena in notturna ravvivata dai bagliori lunari e dell'apparizione angelica che libera il primo pontefice dalla prigionia[41].

All'inizio del 1513 Giulio II morì, e il suo successore, Leone X, confermò tutti gli incarichi a Raffaello, affidandogliene presto anche di nuovi[41].

Per Agostino Chigi[modifica | modifica wikitesto]

Mentre la fama di Raffaello si andava espandendo, nuovi committenti desideravano avvalersi dei suoi servigi, ma solo quelli più influenti alla corte papale poterono riuscire a distoglierlo dai lavori in Vaticano. Tra questi spiccò sicuramente Agostino Chigi, ricchissimo banchiere di origine senese, che si era fatto costruire in quegli anni la prima e imitatissima villa urbana da Baldassarre Peruzzi, quella poi detta villa Farnesina[42].

Raffaello vi fu chiamato a lavorare a più riprese, prima con l'affresco del Trionfo di Galatea (1511), di straordinaria rievocazione classica, poi alla Loggia di Psiche (1518-1519) e infine alla camera con le Storie di Alessandro, opera incompiuta creata poi dal Sodoma[42].

Inoltre per i Chigi Raffaello eseguì l'affresco delle Sibille e angeli (1514) in Santa Maria della Pace e soprattutto l'ambizioso progetto della Cappella Chigi in Santa Maria del Popolo, dove l'artista curò anche la progettazione dell'architettura, i cartoni per i mosaici della cupola e, probabilmente, i disegni per le sculture, raffiguranti i profeti Giona ed Elia, eseguite dal Lorenzetto e completate, anni dopo, da Gianlorenzo Bernini[42].

I ritratti[modifica | modifica wikitesto]

Accanto all'attività di frescante, un'altra delle fondamentali occupazioni di quegli anni è legata ai ritratti, dove apportò molteplici innovazioni sul tema. Già nel Ritratto di cardinale oggi al Prado (1510-1511), l'uso di un punto di vista ribassato e il conseguente leggero scorcio delle spalle e della testa introdusse un aristocratico distacco confermato dall'atteggiamento impassibile del personaggio[43]. Il Ritratto di Baldassarre Castiglione (1514-1515), grazie alla rara affinità spirituale tra effigiato ed effigiante, riesce a incarnare quell'ideale di perfezione estetica e interiore della cortigianeria espressa nel celebre trattato del Cortegiano. Nel Ritratto di Fedra Inghirami (1514-1516) anche un difetto fisico come lo strabismo viene nobilitato dalla perfezione formale dell'opera.

Ma fu soprattutto con il Ritratto di Giulio II che le innovazioni si fecero più evidenti, con un punto di vista diagonale e leggermente dall'alto, studiato come se lo spettatore si trovasse in piedi accanto al pontefice. L'atteggiamento di malinconica pensosità, così indicatore della situazione politica dell'epoca (il 1512), introduce un elemento psicologico fino ad allora estraneo alla ritrattistica ufficiale. In pratica lo spettatore è come se si trovasse al cospetto del pontefice, senza alcun distacco fisico o psicologico[43].

Un'impostazione simile venne replicata anche nel Ritratto di Leone X con i cardinali Giulio de' Medici e Luigi de' Rossi (1518-19, Uffizi), in cui il papa, di nuovo con una prospettiva basata su linee diagonali, è rappresentato mentre, sospesa la lettura di un prezioso codice miniato, si trova al cospetto dei due cardinali cugini, con un intreccio di sguardi e gesti che sonda lo spazio in profondità, calibrandosi su un'estrema armonia. Lo straordinario virtuosismo nella resa dei dettagli, come la resa materica della mozzetta, la campanella cesellata o il riflesso della stanza nel pomello della sedia, aiuta a creare quell'immagine di splendore tanto cara al pontefice[44].

La Fornarina[modifica | modifica wikitesto]

Sempre agli stessi anni (1518-19) risale il celeberrimo ritratto di donna noto come La Fornarina, opera di dolce e immediata sensualità unita a vivida luminosità. Secondo una ricostruzione tramandata dalla tradizione storiografica, ma priva di fondamento scientifico e documentale, l'artista vi avrebbe ritratto la sua musa e amante, sull'identificazione della quale sono poi fiorite varie leggende. Al di là della sua veridicità, la narrazione della Fornarina, iniziata già dal Vasari, ha interessato la letteratura artistica per secoli toccando il suo culmine in epoca romantica.

Uno studio di Giuliano Pisani mostra come il termine "fornarina", usato nel 1772 dall'incisore Domenico Cunego, rimandi a una tradizione linguistica consolidata, attestata già in Anacreonte (VI a.C.) e in numerosi documenti letterari di età antica, medievale, rinascimentale e moderna, in cui "forno" e derivati ("fornaio", "fornaia", "infornare", eccetera) indicano la fornicazione e quindi, metaforicamente, l'organo sessuale femminile; ne consegue che la scelta del termine "fornarina" non voleva indica la figlia di un fornaio, bensì l'amante del pittore. Pisani, attraverso opportuni confronti, in particolare con Amor sacro e Amor profano di Tiziano Vecellio, ipotizza che Raffaello, sulla scorta di Marsilio Ficino e di Pietro Bembo, ritragga ne La Fornarina la Venere celeste, l'amore che eleva gli spiriti alla ricerca della verità attraverso l'idea sublimata della bellezza, e che si distingue dall'altra Venere, quella terrestre, forza generatrice della natura, che guarda alla bellezza terrena e ha come fine la procreazione. A La Fornarina corrisponderebbe in tal senso La Velata, identificata come Venere terrestre, sposa e madre[45].

Il rinnovo della pala d'altare[modifica | modifica wikitesto]

L'altro motivo fondamentale di questa stagione è quello legato alle radicali trasformazioni messe in atto sul tema della pala d'altare, all'insegna di un sempre più profondo coinvolgimento dello spettatore. Già nella Madonna di Foligno (1511-1512) lo schema tradizionale dell'ancona è superato dai continui rimando tra parte superiore e inferiore, con un'orchestrazione cromatica che dà unità all'insieme, compreso il vibrante paesaggio sullo sfondo, legato a un evento miracoloso che era stato all'origine della commissione.

Il passo decisivo si compì però con la Madonna Sistina (1513-1514), dove una tenda scostata e una balaustra simulano la cornice di una finestra[46] da cui si ammira un'apparizione di Maria, completamente umana, scalza e priva di vistosa aureola[47], ma resa sovrannaturale dall'area luminosa che la circonda; in braccio regge un Gesù Bambino in posa da adulto[46]. Ai lati della coppia, due santi guardano e indicano fuori dalla pala come a voler introdurre i fedeli (gli spettatori del dipinto) a Maria, verso i quali essa sembra incedere, miracolosamente immota, ma spinta da un vento che le agita la veste. Anche i due celeberrimi angioletti pensosi, appoggiati in basso, hanno il ruolo di mettere in connessione la sfera terrena e reale dell'osservatore con quella celeste e dipinta dentro il quadro[48].

Punto di arrivo è la pala con l'Estasi di santa Cecilia (1514), tutta giocata su un'impalpabile presenza del divino, interiorizzato dallo stato estatico della santa che rinuncia alla musica terrena, raffigurata nella straordinaria natura morta di vecchi strumenti musicali ai suoi piedi, in favore della musica eterna e celeste dell'apparizione del coro di angeli in alto[48]. Riferibile a quest'opera, per lo meno nella fisiognomia della Vergine, si reputa la "Madonna del Divino amore" (1516) , soggetto sulla cui ideazione e realizzazione recentemente è stata riportata la responsabilità a Raffaello stesso (e di cui esiste una copia di Gian Francesco Penni alla Chiesa della Sacra Famiglia di Cinisello Balsamo)

Le tavole[modifica | modifica wikitesto]

Nonostante gli impegni proseguì la produzione di tavole destinate all'uso privato. Ad esempio il tema della Madonna col Bambino raggiunge il culmine sublime di perfezione geometrica e armonizzazione spontanea e naturale dei sentimenti nella Madonna della Seggiola (1513-1514 circa). Figure emblematiche come La Velata (1516 circa) e La Fornarina (forse l'amante dell'artista) mostrano un'impareggiabile qualità pittorica e un virtuosismo che non mettono mai in secondo piano la vivida descrizione delle protagoniste.

La bottega[modifica | modifica wikitesto]

Per far fronte alla sua crescita di popolarità e alla conseguente mole di lavoro richiesto, Raffaello mise su una grande bottega, strutturata come una vera e propria impresa capace di dedicarsi a incarichi sempre più impegnativi e nel minor tempo possibile, garantendo comunque un alto livello qualitativo. Prese così all'apprendistato non solo garzoni e artisti giovani, ma anche maestri già affermati e di talento[49].

A trent'anni circa Raffaello era il titolare della più attiva bottega di pittura a Roma, con una schiera di aiuti che inizialmente si dedicavano essenzialmente a lavori preparatori e di rifinitura di dipinti e affreschi[42]. Con il passare del tempo, negli anni avanzati del periodo romano, la quasi totalità dei lavori di Raffaello vide poi un contributo sempre maggiore della bottega nella stesura pittorica, mentre la preparazione dei disegni e dei cartoni restava solitamente appannaggio del maestro. L'integrazione tra le varie figure professionali era tale che risulta difficoltoso distinguere la paternità di opere e disegni, tanto più che i vari artisti della sua scuola furono individualmente incaricati di completare le varie opere pittoriche e architettoniche lasciate incompiute. Il sistema di lavoro della bottega, per un periodo ospitata nella stessa casa di Raffaello a Palazzo Caprini, era strutturato con efficienza e formò un'intera generazione di artisti[42].

Il suo atelier fu per certi versi opposto a quello di Michelangelo, che preferiva lavorare con gli aiuti minimi indispensabili (preparazione dei colori, degli intonaci per gli affreschi e altro) mantenendo una leadership assoluta sull'esito dell'opera finale[49]. Raffaello invece, con l'andare degli anni, delegava sempre più spesso parti consistenti del lavoro ai suoi assistenti, che ebbero così una crescita professionale notevole. Ne è un esempio Giovanni da Udine, che assoldato come decoratore professionale specializzato in grottesche, divenne un valido creatore di nature morte con originalità ed eleganza, anticipando le scene di genere seicentesche. Allievi fedeli e duttili furono anche Tommaso Vincidor, Vincenzo Tamagni o Guillaume de Marcillat, mentre aggiungevano alla bottega un bagaglio di conoscenze polivalenti, dall'architettura alla scultura, personalità come Lorenzo Lotti[49]. Giovan Francesco Penni fu un vero e proprio factotum della bottega, capace di imitare i modelli del maestro alla perfezione, tanto che è difficile distinguere la sua migliore produzione grafica da quella di Raffaello; la sua scarsa inventiva però lo rese una figura di secondo piano dopo la scomparsa del maestro[49].

L'allievo più conosciuto e capace poi di avere la migliore carriera artistica indipendente fu però Giulio Romano, che dopo la morte del maestro si trasferì a Mantova diventando uno dei massimi interpreti del manierismo italiano. Un altro allievo affermato fu Perin del Vaga, fiorentino dallo stile elegante e accentuatamente disegnativo, che dopo il Sacco di Roma si trasferì a Genova dove ebbe un ruolo fondamentale nella diffusione locale del linguaggio raffaellesco[49]. Altri artisti che ebbero poi una carriera indipendente di successo furono Polidoro da Caravaggio, Alonso Berruguete e Pedro Machuca[49].

Raffaello collaborò anche con numerosi incisori come Marcantonio Raimondi, Agostino Veneziano, Marco Dente e Ugo da Carpi a cui affidò la realizzazione di stampe tratte da propri dipinti o disegni, assicurando una grande diffusione alla propria opera figurativa.

Stanza dell'Incendio di Borgo[modifica | modifica wikitesto]

Nelle Stanze Leone X non fece altro che confermare a Raffaello il ruolo che aveva sotto il suo predecessore. La terza Stanza, poi detta dell'Incendio di Borgo, fu incentrata sulla celebrazione del pontefice in carica attraverso le figure di suoi omonimi predecessori, come Leone III e IV. La lunetta più famosa, nonché l'unica con il consistente intervento diretto del maestro, è quella dell'Incendio di Borgo (1514) in cui cominciano ormai a essere evidenti i debiti verso il dinamismo turbinoso degli affreschi di Michelangelo, reinterpretati però con altri influssi, fino a generare un nuovo "classicismo", scenografico e monumentale, ma dotato anche di grazia e armonia[50].

Gli arazzi per la Sistina[modifica | modifica wikitesto]

Le imprese che distolsero il Sanzio dall'esecuzione materiale degli affreschi nella terza Stanza furono essenzialmente la nomina a sovrintendente della basilica vaticana dopo la morte di Bramante (11 aprile 1514) e quella degli arazzi per la Cappella Sistina. Leone X desiderava infatti legare anche il proprio nome alla prestigiosa impresa della Cappella pontificia, facendo decorare l'ultima fascia rimasta libera, il registro più basso dove si trovavano i finti tendaggi e dove decise di far tessere a Bruxelles una serie di arazzi da appendere in occasione delle liturgie più solenni[50]. La prima notizia sulla commissione risale al 15 giugno 1515[51].

Raffaello, trovandosi a confronto direttamente con i grandi maestri del Quattrocento e soprattutto con Michelangelo e la sua sfolgorante volta, dovette aggiornare il proprio stile, adattandosi anche alle difficoltà tecniche dell'impresa che prevedevano la stesura di cartoni rovesciati rispetto al risultato finale, la limitazione della gamma cromatica rispetto alle tinture disponibili dei filati e il dover rinunciare ai dettagli troppo minuti, preferendo grandi campiture di colore[50].

Nei sette su dieci cartoni conservati oggi al Victoria and Albert Museum di Londra si nota come il Sanzio seppe superare tutte queste difficoltà, semplificando la determinazione dei piani in profondità e scandendo con maggiore forza l'azione grazie a una netta contrapposizione tra gruppi e figure isolate e ricorrendo a gesti eloquenti, di immediata leggibilità, all'insegna di uno stile "tragico" ed esemplare[50].

Commissioni inevase[modifica | modifica wikitesto]

Nonostante la velocità e l'efficienza della bottega, la notevole consistenza degli aiuti e l'eccellente organizzazione lavorativa, la fama di Raffaello andava ormai ben oltre le reali possibilità di soddisfare le richieste e molte commissioni, anche importanti, dovettero essere a lungo rimandate o inevase. Le clarisse di Monteluce di Perugia dovettero aspettare circa vent'anni prima di ottenere una pala con l'Incoronazione della Vergine commissionata nel 1501-1503 circa e dipinta solo dopo la morte dell'artista da Giulio Romano su disegni appartenenti alla gioventù del maestro. Il cardinale Gregorio Cortesi provò nel 1516 a chiedergli affreschi per il refettorio del convento di San Polidoro a Modena[52], mentre l'anno successivo Lorenzo duca d'Urbino, nipote del papa, avrebbe voluto che l'artista disegnasse il suo profilo da battere nelle monete del ducato[52].

Isabella d'Este non riuscì mai a ottenere un "quadretto" di mano di Raffaello per il suo studiolo[52], né vi riuscì suo fratello Alfonso per i camerini d'alabastro: nonostante il versamento di un acconto e le ripetute insistenze degli ambasciatori ferraresi alla corte pontificia (ai quali Raffaello arrivò anche a fingersi impegnato pur di non riceverli), alla fine il Trionfo di Bacco dovette essere dipinto da Tiziano[51]. Nel frattempo però il marchese aveva ricevuto numerosi cartoni e disegni di Raffaello, inviati dall'artista per non perderne le grazie[52].

Ebay gestisce tutti i pagamenti.

Non si accettano richieste di acquisto al di fuori di Ebay, perciò non si risponde a messaggi che le propongono o che contengono comunque indirizzi email o numeri di telefono.

La spedizione è sempre tracciabile.

L'acquirente di più oggetti aspetti la mia richiesta di pagamento, che conterrà naturalmente il costo di una sola spedizione.In tal modo risparmierà sulle spese di spedizione.

Sono disponibile a rispondere ai messaggi inoltrati tramite Ebay, ogni altra forma di contatto è esclusa.

Se l'oggetto acquistato non è gradito per motivo imputabile al venditore, l'acquirente può restituirlo e verrà rimborsato del costo di esso.L'acquirente ha tempo 14 giorni dal ricevimento della merce per restituirlo, tuttavia è tenuto ad avvisare il venditore di tali intenzioni subito dopo il ricevimento dell'oggetto acquistato.