Mittelalterliche Kunst Deutsche Hildesheim Cathedral Romanesque Schatz

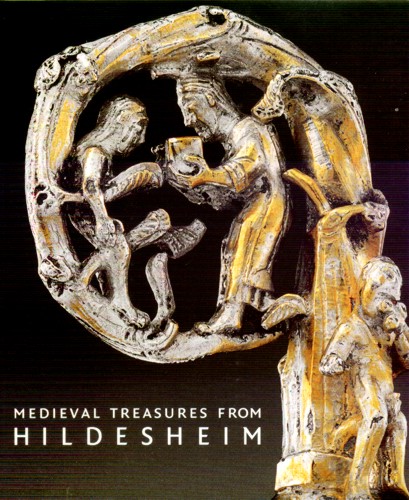

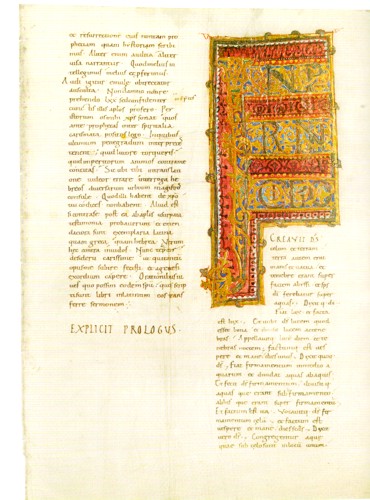

„Mittelalterliche Schätze aus Hildesheim“ von Peter Barnet, Michael Brandt und Gerhard Lutz.

HINWEIS: Wir haben 75.000 Bücher in unserer Bibliothek, fast 10.000 verschiedene Titel. Die Chancen stehen gut, dass wir andere Kopien desselben Titels in unterschiedlichem Zustand haben, einige weniger teuer, andere besser. Wir können auch verschiedene Ausgaben haben (einige Taschenbücher, einige Hardcover, oft internationale Ausgaben). Wenn Sie nicht sehen, was Sie wollen, kontaktieren Sie uns und fragen Sie nach. Gerne senden wir Ihnen eine Zusammenfassung der abweichenden Bedingungen und Preise für denselben Titel zu.

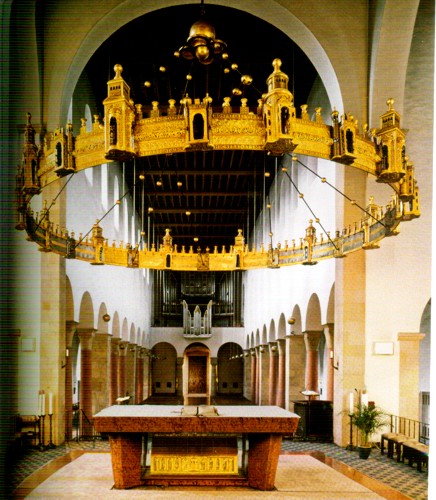

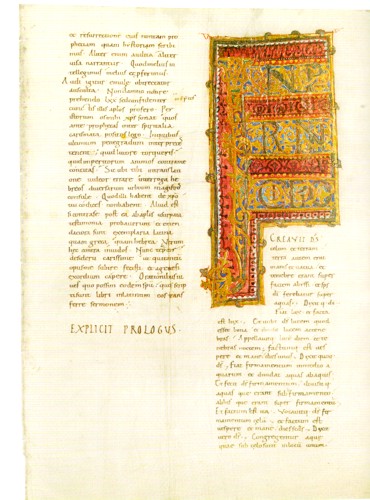

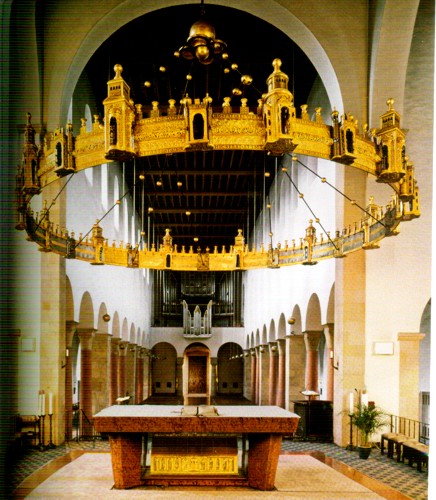

BESCHREIBUNG: Weiche Abdeckung. Herausgeber: Metropolitan Museum of Art (2013). Seiten: 148. Größe: 10½ x 9¼ Zoll; 2 Pfund. Hildesheim, Deutschland, war zwischen 1000 und 1250 ein führendes Kunstzentrum, als herausragende kostbare Werke wie das überlebensgroße Ringelheimer Kruzifix, aufwendig in Juwelenhüllen gebundene illuminierte Handschriften und ein monumentales Taufbecken aus Bronze in Auftrag gegeben wurden seine Kirchen und Kathedrale. 1985 erklärte die UNESCO den St. Marien-Dom und die St. Michael-Kirche in Hildesheim zum Weltkulturerbe und würdigte sie als Denkmäler mittelalterlicher Kunst mit außergewöhnlich reichen Schätzen.

Trotz ihrer Bedeutung ist Hildesheims unvergleichliche Sammlung mittelalterlicher Kirchenausstattung außerhalb Deutschlands wenig bekannt. Dieses Buch bietet die erste umfassende englischsprachige Auseinandersetzung mit den Schätzen der Stadt, ihrer führenden Rolle in der Kunst des Mittelalters und der Geschichte ihrer Kirchen als Kommissionierung und Sammlung herausragender Objekte. Mit fünfzig kostbaren und seltenen Werken illustriert dieses Buch auf wunderbare Weise einige der großen Meisterwerke der mittelalterlichen Kirchenkunst.

Trotz ihrer Bedeutung ist Hildesheims unvergleichliche Sammlung mittelalterlicher Kirchenausstattung außerhalb Deutschlands wenig bekannt. Dieses Buch bietet die erste umfassende englischsprachige Auseinandersetzung mit den Schätzen der Stadt, ihrer führenden Rolle in der Kunst des Mittelalters und der Geschichte ihrer Kirchen als Kommissionierung und Sammlung herausragender Objekte. Mit fünfzig kostbaren und seltenen Werken illustriert dieses Buch auf wunderbare Weise einige der großen Meisterwerke der mittelalterlichen Kirchenkunst.

BEDINGUNG: NEU. Übergroßes Softcover. Metropolitan Museum of Art (2013) 148 Seiten. Noch in der Herstellerverpackung. In jeder Hinsicht makellos und makellos. Die Seiten sind sauber, knackig, ohne Markierungen, unbeschädigt, fest gebunden, eindeutig ungelesen. Zufriedenheit bedingungslos garantiert. Auf Lager, versandfertig. Keine Enttäuschungen, keine Ausreden. STARK GEPOLSTERTE, BESCHÄDIGUNGSFREIE VERPACKUNG! Sorgfältige und genaue Beschreibungen! Verkauf von seltenen und vergriffenen alten Geschichtsbüchern online seit 1997. Wir akzeptieren Rücksendungen aus irgendeinem Grund innerhalb von 14 Tagen! #8645a.

BITTE SIEHE BESCHREIBUNGEN UND BILDER UNTEN FÜR DETAILLIERTE BEWERTUNGEN UND FÜR SEITEN MIT BILDERN AUS DEM BUCH.

BITTE SIEHE UNTEN DIE BEWERTUNGEN VON HERAUSGEBER, PROFESSIONELLEN UND LESER.

BEWERTUNGEN VON HERAUSGEBER:

ÜBERPRÜFEN: Der Hildesheimer Dom besitzt eines der vollständigsten erhaltenen Ensembles von Kirchenausstattung und Kirchenschätzen in Europa mit vielen Meisterwerken aus der Zeit zwischen 1000 und 1250. Infolgedessen wurde es 1985 zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt. Eine umfassende Renovierung des Doms bietet Gelegenheit für diese außergewöhnliche Ausstellung mittelalterlicher Kirchenschätze.

Die aus etwa fünfzig Werken bestehende Ausstellung (und der begleitende Katalog) widmet sich vor allem Bischof Bernward von Hildesheim (960–1022), einem der bedeutendsten Kunstmäzene des Mittelalters. Neben den berühmten monumentalen Bronzetüren und der nicht verfahrbaren Säule im Hildesheimer Dom gab Bernward viele kleinere kostbare Kunstwerke, meist für seine Klosterstiftung St. Michael, in Auftrag.

Ein silbernes Kruzifix und Leuchter sowie zahlreiche illuminierte Handschriften (die er bekanntermaßen in Auftrag gegeben hat) und die Goldene Madonna (die er vermutlich in Auftrag gegeben hat) sind Teil der Ausstellung. Die Ausstellung beleuchtet auch das künstlerische Schaffen Hildesheims im Hochmittelalter, darunter das monumentale bronzene Taufbecken, das ein Meisterwerk der Metallkunst des 13. Jahrhunderts ist.

ÜBERPRÜFEN: Der Hildesheimer Dom in Niedersachsen besitzt eines der vollständigsten erhaltenen Ensembles kirchlicher Ausstattung und Schätze in Europa, darunter viele mittelalterliche Meisterwerke aus der Zeit zwischen 1000 und 1250. 1985 wurde der Dom zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt. Die derzeit im Gange befindlichen umfangreichen Renovierungsarbeiten bieten mittelalterlichen Schätzen aus Hildesheim – einer außergewöhnlichen Auswahl von etwa 50 mittelalterlichen Kirchenschätzen, von denen die meisten noch nie außerhalb Europas gezeigt wurden – die Möglichkeit, in das Metropolitan Museum of Art zu reisen und dort zu sehen ab 17.09.

ÜBERPRÜFEN: Der Hildesheimer Dom in Niedersachsen besitzt eines der vollständigsten erhaltenen Ensembles kirchlicher Ausstattung und Schätze in Europa, darunter viele mittelalterliche Meisterwerke aus der Zeit zwischen 1000 und 1250. 1985 wurde der Dom zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt. Die derzeit im Gange befindlichen umfangreichen Renovierungsarbeiten bieten mittelalterlichen Schätzen aus Hildesheim – einer außergewöhnlichen Auswahl von etwa 50 mittelalterlichen Kirchenschätzen, von denen die meisten noch nie außerhalb Europas gezeigt wurden – die Möglichkeit, in das Metropolitan Museum of Art zu reisen und dort zu sehen ab 17.09.

Der erste Teil der Ausstellung widmet sich vor allem dem Erbe des Bischofs Bernward von Hildesheim (960–1022), einem der bedeutendsten Kunstmäzene des Mittelalters. Hildesheim war zu seiner Zeit ein Zentrum der Bronzeherstellung und anderer künstlerischer Aktivitäten. Neben den berühmten monumentalen Bronzetüren und der nicht verfahrbaren Säule im Hildesheimer Dom gab Bernward viele kleinere kostbare Kunstwerke, meist für seine benediktinische Klosterstiftung, in Auftrag. Dazu gehören die Goldene Madonna, ein silbernes Kruzifix, ein Paar reich verzierter silberner Kerzenleuchter und prächtig illuminierte Handschriften, die alle in die Ausstellung aufgenommen werden. Die monumentale lebensgroße Holzschnitzerei Ringelheimer Kruzifix ist eine der frühesten erhaltenen dreidimensionalen Skulpturen des Mittelalters. Es wird einen Brennpunkt für die Galerie bilden, die eine der beeindruckendsten Sammlungen von Kunstwerken aus dem 11. Jahrhundert enthält, die jemals in Nordamerika zu sehen waren.

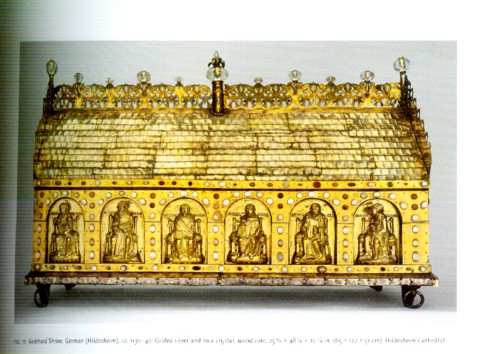

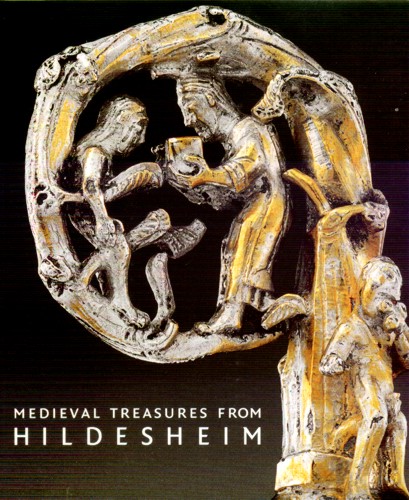

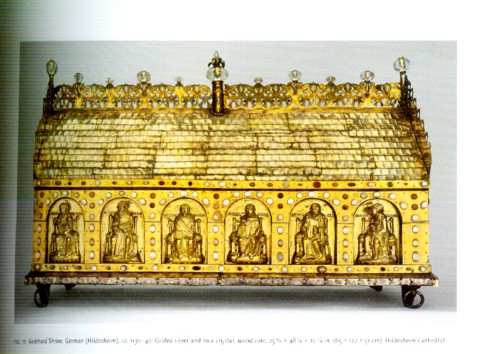

Die Ausstellung beleuchtet auch die fortwährende künstlerische Produktion Hildesheims im Hochmittelalter. Präsentiert werden opulente juwelenbesetzte Kreuze sowie Reliquien und tragbare Altäre, die mit Emaille und Elfenbein verziert sind. Das Reliquiar des Heiligen Oswald aus dem späten 12. Durchmesser.

Die Ausstellung beleuchtet auch die fortwährende künstlerische Produktion Hildesheims im Hochmittelalter. Präsentiert werden opulente juwelenbesetzte Kreuze sowie Reliquien und tragbare Altäre, die mit Emaille und Elfenbein verziert sind. Das Reliquiar des Heiligen Oswald aus dem späten 12. Durchmesser.

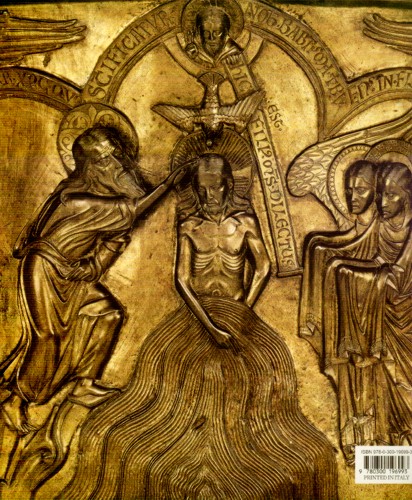

Hildesheim wurde im frühen 13. Jahrhundert wieder zu einem bedeutenden Zentrum des Bronzegusses. Das monumentale bronzene Taufbecken der Kathedrale aus der Zeit um 1226, das in der Nähe in der mittelalterlichen Skulpturenhalle ausgestellt wird, ist eines der wichtigsten erhaltenen Werke des Mittelalters. Das Becken und sein Deckel ruhen auf freistehenden, knienden Figuren der vier Paradiesflüsse und das gesamte Ensemble misst zwei Meter in der Höhe. Das reich reliefierte Becken zeigt die Taufe Christi und die Thronende Jungfrau, flankiert von Szenen aus der hebräischen Bibel, die im Mittelalter als Vorbote der Taufe Christi verstanden wurden. Der Deckel hat vier zusätzliche Reliefszenen, Nebenfiguren und lange Inschriften bereichern die Schrift zusätzlich. In der Ausstellung sind auch weitere bedeutende Bronzearbeiten aus dieser Zeit zu sehen: ein aus Bronze gegossenes Adlerrednerpult, ein Löwenaquamanile, ein Leuchter und ein Krummstab (ein religiöser Amtsstab in Form eines Hirtenstabes) .

Die Ausstellung wird von einem vollständig illustrierten Katalog begleitet, der von Wissenschaftlern des Museums in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern in Frankreich und Deutschland verfasst wurde. Das Buch ist die erste umfassende Übersicht über die Hildesheimer Sammlung in englischer Sprache und wurde von Peter Barnet, Senior Curator, Department of Medieval Art and The Cloisters, herausgegeben; und Michael Brandt, Direktor, und Gerhard Lutz, Kurator, Dommuseum Hildesheim. Es wird vom Metropolitan Museum herausgegeben und von Yale University Press vertrieben.

Die Ausstellung wird von einem vollständig illustrierten Katalog begleitet, der von Wissenschaftlern des Museums in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern in Frankreich und Deutschland verfasst wurde. Das Buch ist die erste umfassende Übersicht über die Hildesheimer Sammlung in englischer Sprache und wurde von Peter Barnet, Senior Curator, Department of Medieval Art and The Cloisters, herausgegeben; und Michael Brandt, Direktor, und Gerhard Lutz, Kurator, Dommuseum Hildesheim. Es wird vom Metropolitan Museum herausgegeben und von Yale University Press vertrieben.

ÜBERPRÜFEN: Hildesheim, Deutschland, war ein führendes Kunstzentrum zwischen 1000 und 1250, als für seine Kirchen und den Dom herausragende kostbare Werke wie das überlebensgroße Ringelheimer Kruzifix, aufwendig in Juwelenhüllen gebundene illuminierte Handschriften, in Auftrag gegeben wurden. Dieses Buch bietet eine Untersuchung der Schätze der Stadt.

ÜBERPRÜFEN: Peter Barnet ist verantwortlicher Kurator von Michel David-Weill, Abteilung für mittelalterliche Kunst und The Cloisters, The Metropolitan Museum of Art. Michael Brandt ist Direktor des Dommuseums Hildesheim. Gerhard Lutz ist Kurator des Dommuseums Hildesheim.

PROFESSIONELLE BEWERTUNGEN:

ÜBERPRÜFEN: [Dieser] Text ist gut informiert, in einem klaren Stil geschrieben, mit einem ausführlichen Index und einer Bibliographie und ermöglicht dem Leser, die Exponate in einen Kontext zu setzen. „Mittelalterliche Schätze“ ist für alle, die sich für Domschätze interessieren, die durch einen gut bebilderten, wissenschaftlichen Text in einen Kontext gesetzt werden, sehr zu empfehlen. [Penelope Nash, Parergon - Journal of the Australian and New Zealand Association for Medieval and Early Modern Studies].

ÜBERPRÜFEN: Überfüllt mit interessanten und einzigartigen religiösen Objekten, die durch ihre Schönheit und aufwendige Verarbeitung verblüffen. [Antiquitäten und Kunstwoche].

ÜBERPRÜFEN: Überfüllt mit interessanten und einzigartigen religiösen Objekten, die durch ihre Schönheit und aufwendige Verarbeitung verblüffen. [Antiquitäten und Kunstwoche].

ÜBERPRÜFEN: Heute bewahren die Kirchen und Museen [Hildesheims] noch immer eine der reichsten und dichtesten Konzentrationen europäischer religiöser Kunst des 11. Jahrhunderts. Und die Met-Show ist reine Sahne, die von oben abgeschöpft wird. [New York Times].

ÜBERPRÜFEN: Blendend! [New Yorker Sonne].

ÜBERPRÜFEN: Mittelalterliche Schätze aus Hildesheim, einer der ältesten Städte Norddeutschlands, ist eine wahrhaft phänomenale Ausstellung mit begleitendem Katalog. Wie so oft erlaubte die Legende eines Wunders den Bau eines heiligen Ortes. Die Geschichte besagt, dass der Kaplan, der Ludwig den Frommen (778-840) auf einer Jagd begleitete, anhielt und ein Reliquiar der Jungfrau an einem Rosenstrauch aufhängte und es dort vergaß. Als es am nächsten Tag gefunden wurde, konnte es nicht entfernt werden.

Bischof Altfried, der von 851 bis 875 regierte, baute an der Stelle des bis heute erhaltenen Rosenstocks den ersten Hildesheimer Dom, der 872 geweiht wurde. Nachfolgende Bischöfe bauten den Dom eifrig aus, bis er für Bischof Bernward (Regierungszeit 933-1022), den größten Kunstmäzen des Mittelalters, fertig war, um das mittelalterliche Hildesheim zum Blühen zu bringen. Quantität und Qualität der Kunst waren für die damalige Zeit unerreicht und Bernwards Aufträge waren außergewöhnlich. Auch die Mitgliedschaft im sächsischen Adel hat nicht geschadet. Er hatte überall Verbindungen.

Eines der bemerkenswertesten Artefakte ist ein 6 Fuß hohes Taufbecken aus Kupferlegierung, in dem Sie leicht ein Baby verlieren könnten! Es stammt aus dem Jahr 1226 und wurde in Hildesheim für den Hildesheimer Dom gegossen. Es ist unglaublich aufwendig und komplex und enthält Szenen aus dem Neuen und Alten Testament. Nachdem ich lange Zeit dieses spektakuläre Objekt angestarrt hatte, ging es weiter zum Hauptschauplatz der Ausstellung und das nächste Objekt, das meine Aufmerksamkeit erregte, war die sogenannte „Goldene Madonna“.

Eines der bemerkenswertesten Artefakte ist ein 6 Fuß hohes Taufbecken aus Kupferlegierung, in dem Sie leicht ein Baby verlieren könnten! Es stammt aus dem Jahr 1226 und wurde in Hildesheim für den Hildesheimer Dom gegossen. Es ist unglaublich aufwendig und komplex und enthält Szenen aus dem Neuen und Alten Testament. Nachdem ich lange Zeit dieses spektakuläre Objekt angestarrt hatte, ging es weiter zum Hauptschauplatz der Ausstellung und das nächste Objekt, das meine Aufmerksamkeit erregte, war die sogenannte „Goldene Madonna“.

Sie stammt aus dem Jahr 1022 und ist damit eine der ältesten erhaltenen dreidimensionalen westeuropäischen mittelalterlichen Skulpturen. Die Jungfrau und das Kind sind aus Lindenholz gefertigt und mit Goldblech bedeckt. Obwohl ihm beide Köpfe, drei der vier Hände und viele seiner Edelsteine fehlen, macht es einen guten Eindruck. Seine Bedeutung erkennt man an den Falten und dem zarten Filigran der Kleidungsstücke. Im 13. Jahrhundert war sie auf dem Hochaltar der Ostapsis des Hildesheimer Doms bekannt.

Besonders hervorzuheben ist auch ein Paar Kerzenständer. Sie sind unglaublich aufwendig und das Design würde problemlos ein größeres Format unterstützen. Die Inschrift am unteren Rand, die weder eine tiefe noch eine liturgische Aussage ist, sagt: „Bischof Berward befahl seinem Diener, diese Leuchter in der ersten Blüte dieser Kunst zu gießen, nicht aus Gold, nicht aus Silber, und dennoch, wie Sie es hier erkennen können. ” Das Material, das wie Silber aussieht, wurde kürzlich als Elektron analysiert, eine Kombination aus Gold und Silber.

Zwei andere unglaubliche Goldschmiedearbeiten sind das Armreliquiar des Heiligen Bernward (ja, früher bekannt als Bischof Bernward) von 1194 und das Reliquiar des Heiligen Oswald aus der gleichen Zeit, das noch heute seinen Schädel enthält. Letztere wurde im 13. Jahrhundert zusammen mit der Goldenen Madonna auf demselben Hochaltar gezeigt. Hier zeigt mein Foto nicht die unglaublichen Details der Gravur des Stücks, aber das Porträt ist vollkommen klar und wenn ich St. Oswald jemals treffe, werde ich ihn sicherlich wiedererkennen! Während ein Armreliquiar in der mittelalterlichen Kunst nicht so selten ist, habe ich noch nie einen so feinen oder aufwendigen gesehen.

Zwei andere unglaubliche Goldschmiedearbeiten sind das Armreliquiar des Heiligen Bernward (ja, früher bekannt als Bischof Bernward) von 1194 und das Reliquiar des Heiligen Oswald aus der gleichen Zeit, das noch heute seinen Schädel enthält. Letztere wurde im 13. Jahrhundert zusammen mit der Goldenen Madonna auf demselben Hochaltar gezeigt. Hier zeigt mein Foto nicht die unglaublichen Details der Gravur des Stücks, aber das Porträt ist vollkommen klar und wenn ich St. Oswald jemals treffe, werde ich ihn sicherlich wiedererkennen! Während ein Armreliquiar in der mittelalterlichen Kunst nicht so selten ist, habe ich noch nie einen so feinen oder aufwendigen gesehen.

Was für ein Auftritt! Und der begleitende Katalog ist ebenso exquisit. Es gibt so viel über jedes Stück zu erfahren und noch viel mehr in der Ausstellung zu sehen, darunter Emaille, Elfenbein und Manuskriptmalereien der Zeit.

ÜBERPRÜFEN: Während Renovierungen in der Regel mit einer Absperrung verbunden sind, hat die jüngste Arbeit am Hildesheimer Dom seine mittelalterlichen Schätze für die Ausstellung im Metropolitan Museum of Art restauriert. „Mittelalterliche Schätze aus Hildesheim“, das am 17. September an der Met eröffnet wurde, besteht aus 48 kirchlichen Kunstwerken, die von Bischof Bernward von Hildesheim, einem begeisterten Kunstmäzen, in Auftrag gegeben wurden. Die seit 1985 zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörende Kathedrale hat diese Schätze durch die Renovierung des Hildesheimer Doms erstmals der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, und mit dieser Ausstellung werden viele dieser Artefakte zum ersten Mal in den USA gezeigt.

Die Ausstellung und der begleitende Katalog fördern die Wertschätzung für mittelalterliche Künstler, die mit den heute als begrenzt geltenden Mitteln unerklärlich schöne Kunstwerke schaffen konnten. Was im 9. und 10. Jahrhundert im Namen der Religion geschaffen wurde, kann im 21. Jahrhundert als beeindruckende Kunstbeispiele gewürdigt werden. In der Mitte der Galerie steht das Ringelheimer Kruzifix, montiert auf einem beeindruckenden Kreuz in Lebensgröße. Als einziges Artefakt im Raum, das komplett aus Holz besteht, erregt das Kruzifix sofort Aufmerksamkeit. Sie stammt aus der Zeit vor 1022 und gilt als eine der frühesten und besten Darstellungen der mittelalterlichen dreidimensionalen Skulptur. Seine Darstellung der Augen Christi, die den Museumsbesucher mit einer Mischung aus Entschlossenheit und Mitleid anblicken, ist sein charakteristisches Merkmal. Der Blick in diese Augen bildet eine Verbindung, die nicht so leicht zu brechen ist – sein Blick folgt einem durch die Ausstellung.

Die Ausstellung und der begleitende Katalog fördern die Wertschätzung für mittelalterliche Künstler, die mit den heute als begrenzt geltenden Mitteln unerklärlich schöne Kunstwerke schaffen konnten. Was im 9. und 10. Jahrhundert im Namen der Religion geschaffen wurde, kann im 21. Jahrhundert als beeindruckende Kunstbeispiele gewürdigt werden. In der Mitte der Galerie steht das Ringelheimer Kruzifix, montiert auf einem beeindruckenden Kreuz in Lebensgröße. Als einziges Artefakt im Raum, das komplett aus Holz besteht, erregt das Kruzifix sofort Aufmerksamkeit. Sie stammt aus der Zeit vor 1022 und gilt als eine der frühesten und besten Darstellungen der mittelalterlichen dreidimensionalen Skulptur. Seine Darstellung der Augen Christi, die den Museumsbesucher mit einer Mischung aus Entschlossenheit und Mitleid anblicken, ist sein charakteristisches Merkmal. Der Blick in diese Augen bildet eine Verbindung, die nicht so leicht zu brechen ist – sein Blick folgt einem durch die Ausstellung.

Während das Kruzifix das tief im religiösen Denken des Mittelalters tief verwurzelte Leiden zeigt, konzentriert sich der Großteil der Ausstellung auf den feierlichen Aspekt der Religion – Opulenz ist überall. Goldene Reliquien mit den Gebeinen längst verstorbener Heiliger und juwelenbesetzte Evangelien säumen die Wände. Glanz und Reichtum der damaligen katholischen Kirche sind nicht zu bestreiten. Der Hildesheimer Dom verfügt über mehrere andere erhabene Beispiele mittelalterlicher Handwerkskunst, wie die berühmten imposanten Bronzetüren, die biblische Ereignisse von der Genesis bis zum Leben Christi darstellen, und die Domsäule, eine Kopie eines römischen Denkmals aus der Antike. Obwohl diese die Kathedrale nicht verlassen konnten, hat das Museum eine kurze Diashow mit Bildern der fehlenden Teile installiert, um die Ausstellung zu ergänzen.

ÜBERPRÜFEN: „Mittelalterliche Schätze aus Hildesheim“ Optisch ist die Ausstellung (und der dazugehörige Katalog) hervorragend greifbar: eine Ansammlung von 50 Objekten in einem Raum, viele davon mit Juwelen besetzt oder mit Gold überzogen. Auf andere Weise ist die Kunst fast unerreichbar, da sie sich um die Machtpolitik der Spiritualität in einer fernen Zeit dreht, ein Thema, von dem der heutige Museumsbesucher im Vorbeifahren anscheinend wenig weiß oder sich wenig darum kümmert.

ÜBERPRÜFEN: „Mittelalterliche Schätze aus Hildesheim“ Optisch ist die Ausstellung (und der dazugehörige Katalog) hervorragend greifbar: eine Ansammlung von 50 Objekten in einem Raum, viele davon mit Juwelen besetzt oder mit Gold überzogen. Auf andere Weise ist die Kunst fast unerreichbar, da sie sich um die Machtpolitik der Spiritualität in einer fernen Zeit dreht, ein Thema, von dem der heutige Museumsbesucher im Vorbeifahren anscheinend wenig weiß oder sich wenig darum kümmert.

Hildesheim im Norden Deutschlands war vor einem millennium eines der kirchlichen Zentren Westeuropas. Unter der Schirmherrschaft der ottonischen Kaiser, die von 919 bis 1014 n. Chr. regierten, war es eine Stadt der Kirchen, deren herausragender die große Kathedrale war, die voller Kunst war, die die Ehre Gottes und der Könige anpreiste. Und weil für beide nur das Beste reichte, entwickelte Hildesheim einen hochkarätigen Kunstbetrieb. Seine Metallgusswerkstätten waren überaus innovativ; beleuchtete Bücher, die aus seinen Skriptorien gegossen wurden.

Heute bewahren die Kirchen und Museen noch immer eine der reichsten und dichtesten Konzentrationen europäischer religiöser Kunst des 11. Jahrhunderts. Und die Met-Show ist reine Sahne, die von oben abgeschöpft wird. Dass die Kunst darin überhaupt überlebt hat, ist eine Art Wunder. Viele dieser Gegenstände wurden sowohl für den aktiven Gebrauch als auch für die Kontemplation geschaffen. Großformatige Skulpturen wurden in Kirchen ständig öffentlich ausgestellt, berührt und geküsst. Kleinere zogen in Prozessionen durch die Straßen. Während der Gottesdienste wurden Evangelienbücher durchgeblättert; liturgische Gefäße wurden bewegt: getragen, gereinigt, abgeworfen, repariert.

Und natürlich passierte immer wieder Geschichte. Die Macht wechselte den Besitzer und damit die Kontrolle über Kirchen und Schätze. Im 16. Jahrhundert bedrohte die protestantische Reformation die römisch-katholische Kunst. Auch die erzwungene Säkularisierung im 19. Jahrhundert forderte ihren Tribut. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs wurde das alte Hildesheim durch Bomben dem Erdboden gleichgemacht. Eine Renovierung der wiederaufgebauten Kathedrale lieferte den Vorwand, ihre Kunst an das Met zu schicken.

Und natürlich passierte immer wieder Geschichte. Die Macht wechselte den Besitzer und damit die Kontrolle über Kirchen und Schätze. Im 16. Jahrhundert bedrohte die protestantische Reformation die römisch-katholische Kunst. Auch die erzwungene Säkularisierung im 19. Jahrhundert forderte ihren Tribut. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs wurde das alte Hildesheim durch Bomben dem Erdboden gleichgemacht. Eine Renovierung der wiederaufgebauten Kathedrale lieferte den Vorwand, ihre Kunst an das Met zu schicken.

Obwohl fast keines der Werke einzelnen Künstlern zugeschrieben werden kann, schwebt der Name eines Mannes in der Luft, der von Bernward, Bischof von Hildesheim von 993 bis 1022 n. Chr. Von adliger sächsischer Abstammung war er mehr als ein hochrangiger Kleriker. Er war ein kosmopolitischer Reisender, ein Hofstaat, ein kultureller Impresario, ein serieller Selbstdarsteller und schließlich ein heiliggesprochener Heiliger. Er war auch einer der großen prägenden Kunstförderer seiner Zeit und möglicherweise selbst ein Künstler.

Sein wichtigstes architektonisches Projekt in Hildesheim war die Benediktinerkirche St. Michael, für die er bekanntermaßen eine Reihe riesiger Bronzetüren in Auftrag gab, die jeweils mit narrativen Reliefs bedeckt waren. Die Türen haben es nicht nach New York geschafft, aber mindestens zwei Skulpturen, die monumental wirken und historisch mit Bernwards Namen verbunden sind.

Eine ist die sogenannte Goldene Madonna, eine aus Lindenholz geschnitzte Statue der Jungfrau mit dem Kind, die mit gehämmerten Goldplatten überzogen ist. Obwohl beide Figuren jetzt kopflos sind, sind sie mit ihren lichtblickenden, mit Edelsteinen besetzten Oberflächen magnetisch opulent und müssen es einst noch mehr gewesen sein. Kirchenbücher berichten, dass die Skulptur im 15. Jahrhundert halb in Haufen von Broschen, Ringen und Halsketten begraben wurde, die als Opfergaben zurückgelassen wurden.

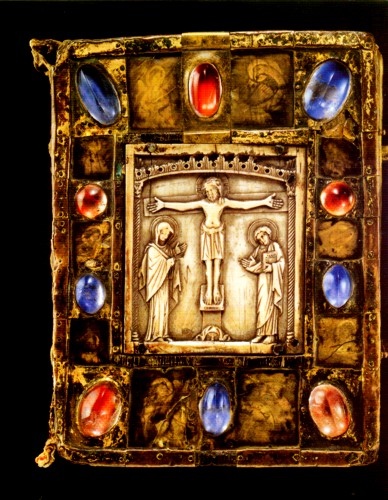

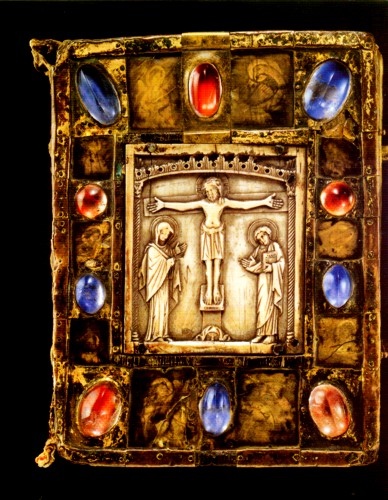

More-is-more war der Modus Operandi der mittelalterlichen Ästhetik, und die Show enthält Lehrbuchbeispiele, beginnend mit einem Evangelium im Besitz von Bernward. Das Buch war bereits fast ein Jahrhundert alt, als er es erwarb, aber er frischte es auf und machte es sich zu eigen, indem er einen neuen Einband hinzufügte, mit einer byzantinischen Elfenbeintafel auf der Vorderseite und seinen eigenen Initialen auf der Rückseite. Nach seinem Tod, und vielleicht auch zur Feier seiner Ernennung zum Heiligen, wurde der Einband zusätzlich mit rotkehlcheneigroßen Kristallen und Miniaturmalereien verziert.

More-is-more war der Modus Operandi der mittelalterlichen Ästhetik, und die Show enthält Lehrbuchbeispiele, beginnend mit einem Evangelium im Besitz von Bernward. Das Buch war bereits fast ein Jahrhundert alt, als er es erwarb, aber er frischte es auf und machte es sich zu eigen, indem er einen neuen Einband hinzufügte, mit einer byzantinischen Elfenbeintafel auf der Vorderseite und seinen eigenen Initialen auf der Rückseite. Nach seinem Tod, und vielleicht auch zur Feier seiner Ernennung zum Heiligen, wurde der Einband zusätzlich mit rotkehlcheneigroßen Kristallen und Miniaturmalereien verziert.

Abgesehen vom materiellen Reichtum ist die Goldene Madonna eine der frühesten vollständig dreidimensionalen Skulpturen, die aus dem mittelalterlichen Europa bekannt sind. Eine andere ist eine fünf Fuß große Figur des gekreuzigten Jesus, die vermutlich von Bernward für das Kloster Ringelheim in Auftrag gegeben wurde, wo seine Schwester Äbtissin war. Hoch oben in der Galerie ausgestellt, steht es als eine Art segensreiches Herzstück der Ausstellung. Die Figur ist, abgesehen von den Armen, die aus dem 12. Jahrhundert stammen, aus einem einzigen Stück Holz geschnitten.

Das Kreuz, an dem es einst befestigt war, ist längst verschwunden, ebenso wie die Farbe, die ursprünglich die Karosserie bedeckte. Aber du vermisst sie nicht. Ihre Abwesenheit lenkt die Aufmerksamkeit stärker auf die Details der Schnitzerei und vor allem auf das Gesicht mit seinen halboffenen, schmerzerfüllten Augen und einem heruntergezogenen Mund, der Bitterkeit und Bedauern auszudrücken scheint.

Es gibt auch ein wichtiges Add-On-Element, das jedoch fast unsichtbar ist. Während der Konservierungsarbeiten vor einigen Jahrzehnten wurden in einer Vertiefung im Kopf Jesu Reliquien von zwei christlichen Heiligen, Kosmas und Damian, gefunden.

Reliquien – Stücke von heiligen Körpern oder geheiligten Materialien – waren im mittelalterlichen Europa allgegenwärtig, wurden als radioaktive Reste spiritueller Materie und als verhandelbare Formen irdischen Reichtums geschätzt. Aufwändige Container wurden entwickelt, um sie zu schützen und bekannt zu machen. Ein Reliquiar aus dem 12. Jahrhundert, das für einen von Bernwards Armknochen geschaffen wurde, ist ein klassischer Typ, armförmig, steif aufrecht, seine Finger zeigen zum Himmel. Andere weichen jedoch von solchen bekannten Modellen ab.

Reliquien – Stücke von heiligen Körpern oder geheiligten Materialien – waren im mittelalterlichen Europa allgegenwärtig, wurden als radioaktive Reste spiritueller Materie und als verhandelbare Formen irdischen Reichtums geschätzt. Aufwändige Container wurden entwickelt, um sie zu schützen und bekannt zu machen. Ein Reliquiar aus dem 12. Jahrhundert, das für einen von Bernwards Armknochen geschaffen wurde, ist ein klassischer Typ, armförmig, steif aufrecht, seine Finger zeigen zum Himmel. Andere weichen jedoch von solchen bekannten Modellen ab.

Ein Reliquiar mit zweitem Arm, dieses für einen nicht näher bezeichneten Heiligen, ist verblüffend naturalistisch. Seine weichen, fast pummelig gebeugten Finger krümmen sich nach innen, berühren sich nicht ganz, in einer Art buddhistischer Geste, als hätten sie gerade etwas losgelassen. Und es gibt ein beeindruckendes kanisterförmiges Reliquiar, das dem Märtyrer St. Oswald gewidmet ist – sein Schädel ist noch drin –, gekrönt von einem lebensechten silbervergoldeten „Porträt“ des Mannes. Mit nach hinten geneigtem Kopf und scharfem Blick scheint er herausfordernd zu behaupten: „Ich bin hier.“

Hildesheims Kunst kann schwindelerregend sein (ein Set von drei juwelenbesetzten liturgischen Fächern sieht aus wie Opernrequisiten) und grimmig mit Memento Mori (es gibt viele Kreuzigungen) und aus diesen Gründen, je nach Geschmack, abstoßend. Aber was immer wieder durchkommt, ist die menschliche Note, gewöhnlich, spezifisch, direkt ins Herz, obwohl man genau hinschauen muss, um sie zu finden.

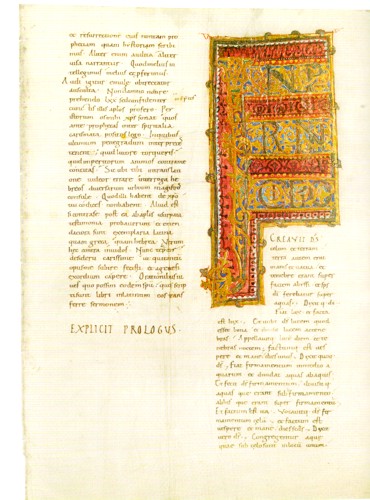

Es ist da in winzigen Figuren von Männern, die den Stiel eines silberguß Altarkerzens erklimmen, als ob sie dem Licht entgegen klettern würden. Und in einem etwas albernen Gospel-Buchgemälde von St. Markus, der mit einiger Verwirrung zu einem deutlich schläfrigen Löwen aufblickt, seiner himmlischen Muse, die über ihm schwebt.

Scharf beobachteter Realismus ist das Erkennungsmerkmal der biblischen Szenen, die das Taufbecken des Hildesheimer Doms umhüllen, ein Meisterwerk aus Metallguss, das so berühmt ist, dass man es nicht glauben kann. Gleichzeitig ist nichts in der Show fesselnder als ein Werk, das nur einen Bruchteil seiner Größe beträgt: ein winziges Tableau des Sündenfalls – Gott ragt wie ein wütender Elternteil über einem kauernden Adam, seinem Kind – in dem gekrümmten Kopf auf des silbernen Stabes eines Bischofs.

Scharf beobachteter Realismus ist das Erkennungsmerkmal der biblischen Szenen, die das Taufbecken des Hildesheimer Doms umhüllen, ein Meisterwerk aus Metallguss, das so berühmt ist, dass man es nicht glauben kann. Gleichzeitig ist nichts in der Show fesselnder als ein Werk, das nur einen Bruchteil seiner Größe beträgt: ein winziges Tableau des Sündenfalls – Gott ragt wie ein wütender Elternteil über einem kauernden Adam, seinem Kind – in dem gekrümmten Kopf auf des silbernen Stabes eines Bischofs.

Die Schau – organisiert von Peter Barnet, dem leitenden Kurator für mittelalterliche Kunst der Met, und Michael Brandt und Gerhard Lutz vom Hildesheimer Dommuseum – bietet viele solcher anekdotische Dramen. Im wahrsten Sinne des Wortes sind sie es, worum es in dieser Kunst geht und was sie emotional lebendig macht. Um dies zu spüren, müssen Sie weder Dogmen noch Geschichten kennen oder sich von einer säkularen Gegenwart entfernen. Sie müssen nur bereit sein, innezuhalten, aufmerksam zu sein, Zeit zu verbringen, so zu tun, als ob Objekte aus der Vergangenheit etwas Wahres über Ihr Leben in der Gegenwart sagen würden, wie Sie es leben und was Sie dabei fühlen sollen. Tun sie. Die Kunst des Schauens ist die einzige Kunst, die wirklich in Gefahr ist, verloren zu gehen.

ÜBERPRÜFEN: Die Kunst zeigt technische Exzellenz, insbesondere in der Metallurgie, und die Fähigkeit, eine ganze Bandbreite emotionaler Reaktionen zu kristallisieren – und hervorzurufen. Formal betitelt Mittelalterliche Schätze aus Hildesheim. Unabhängig von der religiösen Überzeugung oder dem Fehlen derselben ist die Show sowohl in der Größe – einem Raum – als auch im Thema zugänglich: die Fähigkeit, ja der Zwang von Männern und Frauen, unbelebten Objekten Bedeutung und Macht zu verleihen.

Von 919 n. Chr. bis 1024 regierte die norddeutsche ottonische Dynastie Hildesheim als königliche Machtbasis, verankert durch einen großen Dom. Hildesheim liegt in Niedersachsen; das ist das Sächsische in "Anglo-Saxon". Die Nachfolge der ottonischen Kaiser des Heiligen Römischen Reiches und der sächsischen Bischöfe nutzten ihren Reichtum, um während der kurzen karolingischen / ottonischen Renaissance Architektur und Artefakte zu finanzieren und in Auftrag zu geben. Was Holland Cotter den "materiellen Reichtum" dieser Bewegung nennt, wurde stark durch den erneuten Kontakt mit Byzanz beeinflusst. Die Frau von Otto II., Theophanu (ca. 960 - 991), war eine gut vernetzte Byzantinerin, die angeblich die Gabel nach Europa brachte. Darüber hinaus gründeten Adelige der damaligen Zeit, wie Matilda von Ringelheim, Abteien und Klöster, für die Andachtsgegenstände benötigt wurden.

Von 919 n. Chr. bis 1024 regierte die norddeutsche ottonische Dynastie Hildesheim als königliche Machtbasis, verankert durch einen großen Dom. Hildesheim liegt in Niedersachsen; das ist das Sächsische in "Anglo-Saxon". Die Nachfolge der ottonischen Kaiser des Heiligen Römischen Reiches und der sächsischen Bischöfe nutzten ihren Reichtum, um während der kurzen karolingischen / ottonischen Renaissance Architektur und Artefakte zu finanzieren und in Auftrag zu geben. Was Holland Cotter den "materiellen Reichtum" dieser Bewegung nennt, wurde stark durch den erneuten Kontakt mit Byzanz beeinflusst. Die Frau von Otto II., Theophanu (ca. 960 - 991), war eine gut vernetzte Byzantinerin, die angeblich die Gabel nach Europa brachte. Darüber hinaus gründeten Adelige der damaligen Zeit, wie Matilda von Ringelheim, Abteien und Klöster, für die Andachtsgegenstände benötigt wurden.

Eine weitere Leitfigur dieser Renaissance, Bernward, Bischof von Hildesheim von 993 bis 1022, ist ein präsidierender Geist dieser Schau. Sein Gospel-Buch, ein französischer Import, war ungefähr hundert Jahre alt, als Bernward ein neues Cover in Auftrag gab, mit einer byzantinischen Elfenbeintafel, die für die Vorderseite umfunktioniert wurde, und Bernwards Namen in großen runenartigen Buchstaben auf der Rückseite des Bandes. Aber die Verkrustung des kostbaren Textes hörte hier nicht auf, da die großen rosa und blauen Cabochons nach Bernwards Tod hinzugefügt wurden, vielleicht um seine Heiligsprechung zu feiern.

Obwohl die meisten der Schätze, die jetzt im Met ausgestellt werden, kleine Gegenstände sind, haben auch einige große Artefakte die Reise gemacht, darunter das Taufbecken, das am Anfang dieses Beitrags vorgestellt wurde. Dass dieses Meisterwerk der Gießerei überhaupt überlebt hat, ist ein Wunder, da so viele liturgische Gegenstände Opfer religiöser und politischer Umwälzungen wurden und eingeschmolzen, zertrümmert, bombardiert, verbrannt, verunstaltet oder weggeworfen wurden.

Ein weiterer Überlebender ist die Holzskulptur von Christus am Kreuz, im Bild unten. Es ist egal, dass es seine ursprüngliche Farbe fehlt und die Arme Eichenersatz aus dem 12. Jahrhundert sind. Was bleibt, ist mehr als beeindruckend. Leib und Kopf Christi sind aus einem einzigen Stück Lindenholz geschnitzt. Laut der Met-Website ist die leichte Verdrehung des Körpers des Christus - seine Knie zeigen in eine Richtung, sein Kopf in eine andere - einzigartig in mittelalterlichen Darstellungen dieser Zeit; die Rotation, obwohl subtil, verleiht dieser Figur einen unerwarteten Realismus und eine Schärfe.

Ein weiterer Überlebender ist die Holzskulptur von Christus am Kreuz, im Bild unten. Es ist egal, dass es seine ursprüngliche Farbe fehlt und die Arme Eichenersatz aus dem 12. Jahrhundert sind. Was bleibt, ist mehr als beeindruckend. Leib und Kopf Christi sind aus einem einzigen Stück Lindenholz geschnitzt. Laut der Met-Website ist die leichte Verdrehung des Körpers des Christus - seine Knie zeigen in eine Richtung, sein Kopf in eine andere - einzigartig in mittelalterlichen Darstellungen dieser Zeit; die Rotation, obwohl subtil, verleiht dieser Figur einen unerwarteten Realismus und eine Schärfe.

Während das Kruzifix ein Schreibwarengegenstand der Andacht gewesen wäre, wurden viele der Werke in dieser Ausstellung für den persönlichen oder öffentlichen Gebrauch hergestellt, darunter mehrere Kruzifixe oder Stäbe, die Teil der Insignien des Bischofs und Abtes waren. Croziers haben die Form eines Hirtenstabes; der Bischof oder Abt ist symbolisch der Hirte seiner Herde. Laut Met zeigt das Bild unten Gott, wie er Adam aus dem Garten Eden vertreibt. Der Stiel des Krummstabes zeigt Eva, den Apfel und eine Schlange; ein geschwungener Ast bildet die Volute, in der Gott Adam aus dem Garten verbannt. Es scheint, dass Gott Adam etwas überreicht – vielleicht die Kleidung, die Gott für Adam und Eva angefertigt hat?

Andere Gegenstände wurden als "Kampagnenmöbel" für Geistliche entworfen, einschließlich der tragbaren Altäre, die zur Feier der Eucharistie außerhalb einer Kirche verwendet wurden. Brot und Wein wären auf die Oberfläche gelegt worden. Ein besonders buntes Beispiel ist unten gezeigt; Ich denke, es repräsentiert die sechs Apostel und gehe davon aus, dass die restlichen sechs auf der anderen Seite sind. Würden Museen Technologien oder sogar Spiegel verwenden, um mehr Seiten der ausgestellten Objekte zu zeigen?

Im gleichen Fall wie dieser Altar sind drei kreisförmige liturgische Fächer, zusammen mit Leuchtern, tragbareren Altären und einem Reliquiar ausgestellt. Liturgische Fächer wurden bei Prozessionen und zum Fächern des Altars verwendet; diese wirken für den tatsächlichen Gebrauch zu schwer und standen jahrhundertelang dekorativ hinter dem Altar im Hildesheimer Dom. Die durchbrochenen Blattmuster der Fächer sind wunderschön und werfen faszinierende Schatten. Im weihrauchvernebelten Dominneren hätte der Bergkristall wie ein erdgebundener Stern geglänzt.

Im gleichen Fall wie dieser Altar sind drei kreisförmige liturgische Fächer, zusammen mit Leuchtern, tragbareren Altären und einem Reliquiar ausgestellt. Liturgische Fächer wurden bei Prozessionen und zum Fächern des Altars verwendet; diese wirken für den tatsächlichen Gebrauch zu schwer und standen jahrhundertelang dekorativ hinter dem Altar im Hildesheimer Dom. Die durchbrochenen Blattmuster der Fächer sind wunderschön und werfen faszinierende Schatten. Im weihrauchvernebelten Dominneren hätte der Bergkristall wie ein erdgebundener Stern geglänzt.

Was auch immer das Medium ist, die mittelalterlichen Künstler haben viel Mühe in die Darstellung von Stoff und Kostüm investiert. Die oben genannten Reliquiare aus mit Gold überzogenem Holz wurden entworfen, um kostbare Stücke geheiligter Materialien oder Körperteile von Heiligen zu enthalten und zu schützen. Das linke Reliquiar sollte den Arm von Maurice, einem Heiligen mit militärischem Hintergrund, halten; sein eng anliegender Tunika-Ärmel ragt aus einem Schild heraus und ist leicht zusammengeknüllt dargestellt. Die sensibel modellierten Finger können gleichzeitig ein anderes Objekt gehalten haben. Das Armreliquiar auf der rechten Bildseite hingegen ahmt den fließenden verzierten Ärmel eines kirchlichen Gewandes nach, und die Finger zeigen gen Himmel. Die Geste ist konventionell, aber dennoch eine wichtige Erinnerung an das Ziel der Konsumenten dieser Kunst - einen Platz im Himmel und den Lohn des ewigen Lebens.

LESERBEWERTUNGEN:

ÜBERPRÜFEN: Der Hildesheimer Dom ist bekannt für seine Schätze romanischer Kunst und Architektur, aber in Publikationen für Englischsprachige nicht gut dokumentiert Werke, die 2013/14 im Metropolitan Museum of Art in einer Ausstellung ausgestellt wurden, die sich durch ihre breite Palette von Materialarten auszeichnet (einschließlich illuminierter Manuskripte, Metallarbeiten und Holzarbeiten). Obwohl vielen Lesern ein breiter angelegter einführender Essay geholfen hätte (darunter zum Beispiel ein Stadtplan der mittelalterlichen Stadt und sicherlich mindestens ein Bild des Domeingangs, wie er nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut wurde), enthält das Buch Referenzen (meist zu Quellen in deutscher Sprache) und ein vollständiges Verzeichnis.

ÜBERPRÜFEN: Wunderschöne Fotos. Ich habe eine Reihe deutscher Veröffentlichungen aus Hildesheim. Daraus ergibt sich ein schönes „Couchtisch“-Buch, fantastische Fotos.

ÜBERPRÜFEN: Wunderschöne Fotos. Ich habe eine Reihe deutscher Veröffentlichungen aus Hildesheim. Daraus ergibt sich ein schönes „Couchtisch“-Buch, fantastische Fotos.

ÜBERPRÜFEN: Fünf stars ! Fabelhafte Fotos, erhellender beschreibender Text. Sehr lehrreich und optisch ansprechend.

ZUSÄTZLICHER HINTERGRUND:

GESCHICHTE DES MITTELALTERS: In der Geschichte Europas dauerte das Mittelalter oder Mittelalter vom 5. bis zum 15. Jahrhundert. Es begann mit dem Untergang des Weströmischen Reiches und verschmolz mit der Renaissance und dem Zeitalter der Entdeckungen. Das Mittelalter ist die mittlere Periode der drei traditionellen Abteilungen der westlichen Geschichte: klassische Antike, Mittelalter und Neuzeit. Das Mittelalter selbst wird in Früh-, Hoch- und Spätmittelalter unterteilt.

Bevölkerungsrückgang, Gegenurbanisierung, Zusammenbruch der zentralisierten Autorität, Invasionen und Massenmigrationen von Stämmen. All dies hatte in der Spätantike begonnen und im Frühmittelalter fortgesetzt. Die großangelegten Bewegungen der Völkerwanderungszeit, darunter verschiedene germanische Völker, bildeten im Rest des Weströmischen Reiches neue Königreiche. Im 7. Jahrhundert fielen Nordafrika und der Nahe Osten, die einst Teil des Byzantinischen Reiches waren. Diese Regionen kamen unter die Herrschaft des Umayyaden-Kalifats. Das Kalifat war ein islamisches Reich, das von Mohammeds Nachfolgern gegründet wurde.

Obwohl sich die gesellschaftlichen und politischen Strukturen stark veränderten, war der Bruch mit der klassischen Antike nicht vollständig. Das immer noch beträchtliche Byzantinische Reich, Roms direkte Fortsetzung, überlebte im östlichen Mittelmeerraum und blieb eine Großmacht. Das Gesetzbuch des Reiches, das Corpus Juris Civilis oder "Code of Justinian", wurde 1070 in Norditalien wiederentdeckt und später im Mittelalter weithin bewundert. Im Westen vereinigten die meisten Königreiche die wenigen noch existierenden römischen Institutionen.

Obwohl sich die gesellschaftlichen und politischen Strukturen stark veränderten, war der Bruch mit der klassischen Antike nicht vollständig. Das immer noch beträchtliche Byzantinische Reich, Roms direkte Fortsetzung, überlebte im östlichen Mittelmeerraum und blieb eine Großmacht. Das Gesetzbuch des Reiches, das Corpus Juris Civilis oder "Code of Justinian", wurde 1070 in Norditalien wiederentdeckt und später im Mittelalter weithin bewundert. Im Westen vereinigten die meisten Königreiche die wenigen noch existierenden römischen Institutionen.

Klöster wurden gegründet, als Kampagnen zur Christianisierung des heidnischen Europas fortgesetzt wurden. Die Franken, unter der karolingischen Dynastie, gründeten im späten 8. und frühen 9. Jahrhundert kurz das karolingische Reich. Es bedeckte einen Großteil Westeuropas, erlag jedoch später dem Druck interner Bürgerkriege in Kombination mit externen Invasionen: Wikinger aus dem Norden, Magyaren aus dem Osten und Sarazenen aus dem Süden.

Im Hochmittelalter, das nach 1000 begann, nahm die Bevölkerung Europas stark zu. Technologische und landwirtschaftliche Innovationen ließen den Handel florieren. Der Klimawandel in der Mittelalterlichen Warmzeit ermöglichte eine Steigerung der Ernteerträge. Das mittelalterliche Herrenhaussystem beinhaltete die Organisation von Bauern in Dörfern. Die Dörfer wiederum schuldeten den Adligen Pacht- und Arbeitsleistungen. Das Feudalsystem umfasste eine politische Struktur, bei der Ritter und Adlige mit niedrigem Status ihren Oberherren im Gegenzug für das Recht, Ländereien und Herrenhäuser zu vermieten, Militärdienst schuldeten. Das Herrenhaus- und das Feudalsystem waren zwei der Arten, wie die Gesellschaft im Hochmittelalter organisiert wurde.

Die Kreuzzüge, die erstmals 1095 n. Chr. gepredigt wurden, waren eine Reihe von militärischen Versuchen westeuropäischer Christen, die Kontrolle über das Heilige Land von den Muslimen zurückzugewinnen. Könige wurden die Führer der zentralisierten Nationalstaaten. Dadurch wurden Kriminalität und Gewalt reduziert, aber das Ideal einer vereinten Christenheit in weiter Ferne gerückt. Das geistige Leben war von der Scholastik geprägt. Scholastik war eine Philosophie, die den Glauben an die Vernunft und die Gründung von Universitäten betonte. Die Theologie des Thomas von Aquin, die Malerei von Giotto, die Poesie von Dante und Chaucer, die Reisen von Marco Polo und die gotische Architektur von Kathedralen wie Chartres gehören zu den herausragenden Leistungen gegen Ende dieser Zeit und bis ins Spätmittelalter .

Die Kreuzzüge, die erstmals 1095 n. Chr. gepredigt wurden, waren eine Reihe von militärischen Versuchen westeuropäischer Christen, die Kontrolle über das Heilige Land von den Muslimen zurückzugewinnen. Könige wurden die Führer der zentralisierten Nationalstaaten. Dadurch wurden Kriminalität und Gewalt reduziert, aber das Ideal einer vereinten Christenheit in weiter Ferne gerückt. Das geistige Leben war von der Scholastik geprägt. Scholastik war eine Philosophie, die den Glauben an die Vernunft und die Gründung von Universitäten betonte. Die Theologie des Thomas von Aquin, die Malerei von Giotto, die Poesie von Dante und Chaucer, die Reisen von Marco Polo und die gotische Architektur von Kathedralen wie Chartres gehören zu den herausragenden Leistungen gegen Ende dieser Zeit und bis ins Spätmittelalter .

Das Spätmittelalter war geprägt von Schwierigkeiten und Katastrophen wie Hungersnöten, Pest und Krieg. All dies zusammen führte zu einer deutlichen Verringerung der Bevölkerung Europas. Zwischen 1347 und 1350 tötete der Schwarze Tod etwa ein Drittel aller Europäer. Kontroversen, Häresie und das westliche Schisma innerhalb der katholischen Kirche gingen parallel zu den zwischenstaatlichen Konflikten, Bürgerkriegen und Bauernaufständen, die in den Königreichen stattfanden. Kulturelle und technologische Entwicklungen haben die europäische Gesellschaft vom Ende des Spätmittelalters bis zur Frühen Neuzeit verändert.

Der Begriff „Mittelalter“ taucht erstmals 1469 in lateinischer Sprache auf als Medienstürme oder "Mittelsaison". In der frühen Nutzung gab es viele Varianten, darunter mittlerer Aevum, oder "Mittelalter", erstmals 1604 erwähnt, und Mediensaecula, oder "mittlere Jahrhunderte", erstmals 1625 erwähnt. Das Adjektiv "mittelalterlich" leitet sich von ab mittlerer Aevum. Mittelalterliche Schriftsteller teilten die Geschichte in Perioden wie die "Sechs Zeitalter" oder die "Vier Reiche" ein und betrachteten ihre Zeit als die letzte vor dem Ende der Welt. In Bezug auf ihre eigene Zeit sprachen sie von "modern".

In den 1330er Jahren bezeichnete der Humanist und Dichter Petrarca die vorchristliche Zeit als antiqua (oder „alt“) und die christliche Zeit als nova (oder „neu“). Leonardo Bruni war der erste Historiker, der in seiner 1442 n. Chr. erschienenen „Geschichte des Florentiner Volkes“ drei Perioden verwendet. Er beschrieb eine mittlere Periode "zwischen dem Fall des Römischen Reiches und der Wiederbelebung des Stadtlebens, irgendwann im späten 11. und 12. Jahrhundert". Die Bezugnahme auf drei Zeiträume „dreigliedrige Periodisierung“ wurde zum Standard, nachdem der deutsche Historiker Christoph Cellarius im 17. Jahrhundert die Geschichte in drei Perioden unterteilt hatte: Antike, Mittelalter und Moderne.

In den 1330er Jahren bezeichnete der Humanist und Dichter Petrarca die vorchristliche Zeit als antiqua (oder „alt“) und die christliche Zeit als nova (oder „neu“). Leonardo Bruni war der erste Historiker, der in seiner 1442 n. Chr. erschienenen „Geschichte des Florentiner Volkes“ drei Perioden verwendet. Er beschrieb eine mittlere Periode "zwischen dem Fall des Römischen Reiches und der Wiederbelebung des Stadtlebens, irgendwann im späten 11. und 12. Jahrhundert". Die Bezugnahme auf drei Zeiträume „dreigliedrige Periodisierung“ wurde zum Standard, nachdem der deutsche Historiker Christoph Cellarius im 17. Jahrhundert die Geschichte in drei Perioden unterteilt hatte: Antike, Mittelalter und Moderne.

Der am häufigsten angegebene Ausgangspunkt für das Mittelalter ist um 500 n. Chr., wobei das Datum 476 erstmals von Bruni verwendet wurde (das Jahr, in dem der letzte [westliche] römische Kaiser abgesetzt wurde). Für Europa insgesamt wird 1500 n. Chr. oft als das Ende des Mittelalters angesehen, aber es gibt kein allgemeingültiges Enddatum. Je nach Kontext werden manchmal Ereignisse wie die Eroberung Konstantinopels durch die Türken im Jahr 1453, die erste Reise von Christoph Kolumbus nach Amerika im Jahr 1492 oder die protestantische Reformation im Jahr 1517 verwendet. Englische Historiker verwenden oft die Schlacht von Bosworth Field im Jahr 1485, um das Ende der Periode zu markieren. Für Spanien werden häufig der Tod von König Ferdinand II. im Jahr 1516, der Tod der Königin Isabella I. von Kastilien im Jahr 1504 oder die Eroberung Granadas im Jahr 1492 verwendet.

Historiker aus romanischsprachigen Ländern neigen dazu, das Mittelalter in zwei Teile zu unterteilen: eine frühere "Hochzeit" und eine spätere "Tiefzeit". Englischsprachige Historiker unterteilen das Mittelalter in Anlehnung an ihre deutschen Kollegen in der Regel in drei Intervalle: "Early", "High" und "Late". Im 19. Jahrhundert wurde das gesamte Mittelalter oft als "dunkles Zeitalter" bezeichnet. Mit der Einführung der Unterteilungen "Früh", "Hoch" und "Spät" wurde jedoch die Verwendung des Begriffs "Dark Ages" (zumindest unter Historikern) in seinem Sinn auf das Frühmittelalter beschränkt.

Das Römische Reich erreichte im 2. Jahrhundert n. Chr. seine größte territoriale Ausdehnung. Die folgenden zwei Jahrhunderte erlebten den langsamen Niedergang der römischen Kontrolle über die umliegenden Gebiete. Wirtschaftliche Probleme, einschließlich Inflation, und externer Druck auf die Grenzen führten zusammen zur „Krise des dritten Jahrhunderts“. Eine rasche Folge von Kaisern bestieg den Thron, wurde aber fast sofort durch neue Usurpatoren ersetzt. Die Militärausgaben stiegen im 3. Jahrhundert stetig an. Die Militärausgaben waren hauptsächlich auf den Krieg mit dem Sasanidenreich zurückzuführen, das Mitte des 3. Jahrhunderts wiederbelebt wurde.

Die Armee verdoppelte sich und Kavallerie und kleinere Einheiten ersetzten die römische Legion als taktische Haupteinheit. Der Bedarf an Einnahmen führte zu erhöhten Steuern. Es gab einen Rückgang der Zahl der Kurien oder Grundbesitzer. Und von dieser schrumpfenden Bevölkerung gab es immer weniger Menschen, die bereit waren, die Lasten der Amtsführung in ihren Heimatstädten zu tragen. In der Zentralverwaltung brauchte man mehr Bürokraten, um den Bedürfnissen der Armee gerecht zu werden. Dies führte zu Beschwerden von Zivilisten, dass es im Reich mehr Steuereintreiber als Steuerzahler gebe.

Der Kaiser Diokletian regierte von 284-305 n. Chr. Um eine bessere Organisation und Effizienzsteigerung zu erreichen, teilte er das Reich 286 in getrennt verwaltete östliche und westliche Hälften auf. Das Reich galt nicht als geteilt durch seine Einwohner oder Herrscher. Eine Rechts- und Verwaltungsverkündung in einer Abteilung wurde in der anderen als gültig angesehen. Konstantin der Große (regierte von 306–337 n. Chr. Nach einer Zeit des Bürgerkriegs gründete Konstantin 330 n. Chr. die Stadt Byzanz als neu umbenannte östliche Hauptstadt, Konstantinopel, neu.

Diokletians Reformen stärkten die Regierungsbürokratie, reformierten die Besteuerung und stärkten die Armee. All dies verschaffte dem Imperium Zeit, löste jedoch nicht die Probleme, mit denen es konfrontiert war: unter anderem übermäßige Steuern, sinkende Geburtenraten und Druck auf seine Grenzen. Ein Bürgerkrieg zwischen rivalisierenden Kaisern wurde Mitte des 4.

Für einen Großteil des 4. Jahrhunderts stabilisierte sich die römische Gesellschaft in einer neuen Form, die sich von der früheren klassischen Periode unterschied. Die Kluft zwischen Arm und Reich wurde immer größer und die Vitalität der kleineren Städte nahm ab. Eine weitere Änderung war die Umwandlung des Reiches zum Christentum. Dies war ein allmählicher Prozess, der vom 2. bis zum 5. Jahrhundert dauerte. Im Jahr 376 n. Chr. erhielten die vor den Hunnen flüchtenden Goten von Kaiser Valens (der von 364 bis 378) die Erlaubnis erhielt, sich in der römischen Provinz Thrakien auf dem Balkan niederzulassen. Die Siedlung ging nicht glatt, und als römische Beamte die Situation falsch behandelt, begann die Goten zu raid und plündern.

Valens wurde 378 in der Schlacht von Adrianopel im Kampf gegen die Goten getötet, als er versuchte, die Unordnung zu beseitigen. Es war nicht die Bedrohung durch solche Stammesbündnisse aus dem Norden, die Rom destabilisierte. Auch interne Spaltungen innerhalb des Reiches verursachten Probleme, insbesondere innerhalb der christlichen Kirche. Im Jahr 400 überfielen die Westgoten das Weströmische Reich. Obwohl sie kurzzeitig aus Italien zurückgedrängt wurden, gelang es ihnen 410, die Stadt Rom zu plündern. Im Jahr 406 kamen Alanen, Vandalen und Sueben in die römische Provinz Gallien (Frankreich). In den nächsten drei Jahren breiteten sie sich über Gallien aus und überquerten 409 die Pyrenäen ins heutige Spanien.

Damit begann die „Migrationszeit“. Anfangs überwiegend germanische Völker, aber schließlich begannen viele Bevölkerungen, sich durch Europa zu bewegen. Die Franken, Alemannen und Burgunder landeten alle in Nordgallien, während sich die Angler, Sachsen und Jüten in Britannien niederließen. Die Vandalen überquerten die Meerenge von Gibraltar und eroberten anschließend die römische Provinz Afrika. In den 430er Jahren begannen die Hunnen, das Römische Reich zu überfallen. Ihr König Attila (regierte ab. 434–453) führten 442 und 447 Invasionen auf den Balkan, 451 nach Gallien und 452 nach Italien. Die Bedrohung des Imperiums durch die Hunnen blieb bis zu Attilas Tod 453 bestehen. Mit Atillas Tod zerfiel die von ihm geführte Hunnenkonföderation.

Die Hunneninvasionen veränderten jedoch die politische und demografische Natur des ehemaligen Weströmischen Reiches vollständig. Gegen Ende des 5. Jahrhunderts war der westliche Teil des Reiches in kleinere politische Einheiten aufgeteilt, die von den zu Beginn des Jahrhunderts eingedrungenen „Barbaren“-Stämmen regiert wurden. Die Absetzung des letzten Kaisers des Westens, Romulus Augustulus, im Jahr 476 n. Chr. markierte traditionell das Ende des Weströmischen Reiches. Bis 493 wurde die italienische Halbinsel von den Ostgoten erobert.

Das Oströmische Reich wurde nach dem Fall seines westlichen Gegenstücks oft als Byzantinisches Reich bezeichnet. Das Byzantinische Reich hatte jedoch kaum die Möglichkeit, die Kontrolle über die verlorenen westlichen Gebiete zu behaupten. Die byzantinischen Kaiser behielten Anspruch auf das Territorium. Aber während keiner der neuen Könige im Westen es wagte, sich zum Kaiser des Westens zu erheben, konnte die byzantinische Kontrolle über den größten Teil des Weströmischen Reiches nicht aufrechterhalten werden. Eine kurze Rückeroberung der Mittelmeerperipherie und der italienischen Halbinsel (manchmal auch als „Gotischer Krieg“ bezeichnet) unter der Herrschaft des byzantinischen Kaisers Justinian (der von 527 bis 565) regierte, war die einzige Ausnahme.

Mit dem Ende des vereinigten Römischen Reiches änderte sich die politische Struktur Westeuropas. Die Bewegungen der Völker während dieser Zeit werden gewöhnlich als "Invasionen" bezeichnet. Dabei handelte es sich jedoch nicht nur um Militärexpeditionen, sondern um Wanderungen ganzer Völker in das Reich. Diese Bewegungen wurden durch die Weigerung der weströmischen Eliten unterstützt, die Armee zu unterstützen oder die Steuern zu zahlen, die es dem Militär ermöglicht hätten, die Migration zu unterdrücken. Die Kaiser des 5. Jahrhunderts wurden oft von militärischen starken Männern wie Stilicho kontrolliert, die nicht römischen Hintergrund hatten. Als die Linie der westlichen Kaiser aufhörte, kamen viele der Könige, die sie ersetzten, aus demselben Hintergrund. Mischehen zwischen den neuen Königen und den römischen Eliten waren üblich.

Dies führte zu einer Verschmelzung der römischen Kultur mit den Bräuchen der „einfallenden“ Stämme. Dazu gehörten Volksversammlungen, die freien männlichen Stammesmitgliedern mehr Mitsprache in politischen Angelegenheiten einräumten, als es im römischen Staat üblich war. Von den Römern und den Eindringlingen hinterlassene materielle Artefakte sind oft ähnlich, und Stammesgegenstände wurden oft römischen Objekten nachempfunden. Ein Großteil der wissenschaftlichen und schriftlichen Kultur der neuen Königreiche basierte auch auf römischen intellektuellen Traditionen. Ein wichtiger Unterschied war der allmähliche Verlust von Steuereinnahmen durch die neuen Gemeinwesen. Viele der neuen politischen Einheiten unterstützten ihre Armeen nicht mehr durch Steuern, sondern verließen sich darauf, ihnen Land oder Pacht zu gewähren. Dies bedeutete, dass der Bedarf an großen Steuereinnahmen geringer war und die Steuersysteme verfielen. Kriegsführung war zwischen und innerhalb der Königreiche üblich. Die Sklaverei ging zurück, als das Angebot schwächer wurde und die Gesellschaft ländlicher wurde.

Zwischen dem 5. und 8. Jahrhundert füllten neue Völker und Einzelpersonen die politische Lücke, die die römische Zentralregierung hinterlassen hatte. Die Ostgoten, ein gotischer Stamm, ließen sich im späten 5. Jahrhundert unter Theoderich dem Großen (gest. 526 n. Chr.) im römischen Italien nieder. Zumindest bis in die letzten Regierungsjahre Theoderichs war das Ostgotenreich durch seine Zusammenarbeit mit den Italienern bemerkenswert. Die Burgunder ließen sich in Gallien nieder, nachdem ein früheres Reich 436 von den Hunnen zerstört worden war. Sie bildeten in den 440er Jahren ein neues Königreich. Zwischen dem heutigen Genf und Lyon wuchs es im späten 5. und frühen 6. Jahrhundert zum Reich Burgund heran.

Anderswo in Gallien gründeten die Franken und keltischen Briten kleine Gemeinwesen. Francia hatte sein Zentrum im Norden Galliens, und der erste König, von dem viel bekannt ist, ist Childerich I. (gestorben 481). Sein Grab wurde 1653 entdeckt und zeichnet sich durch seine Grabbeigaben aus. Zu den Grabbeigaben gehörten Waffen und eine große Menge Gold. Childerichs Sohn Clovis I. (regierte von 509 bis 511) war der Begründer der Merowinger-Dynastie. Das Frankenreich expandierte und konvertierte zum Christentum. Die Briten waren mit den Ureinwohnern Britanniens, dem heutigen Großbritannien, verwandt. Sie ließen sich in der heutigen Bretagne nieder.

Andere Monarchien wurden vom westgotischen Königreich auf der Iberischen Halbinsel, den Sueben im Nordwesten der Iberien und dem Vandalenkönigreich in Nordafrika gegründet. Im 6. Jahrhundert ließen sich die Langobarden in Norditalien nieder. Die Langobarden ersetzten das ostgotische Königreich durch eine Gruppe von Herzogtümern, die gelegentlich einen König wählten, um über sie alle zu herrschen. Bis zum Ende des 6. Jahrhunderts wurde diese Anordnung durch eine dauerhafte Monarchie, das Königreich der Langobarden, ersetzt. Die „Invasionen“ oder Migrationen brachten neue ethnische Gruppen nach Europa, obwohl einige Regionen einen größeren Zustrom neuer Völker erhielten als andere.

In Gallien etwa siedelten sich die Eindringlinge im Nordosten viel stärker an als im Südwesten. Slawen ließen sich in Mittel- und Osteuropa und auf der Balkanhalbinsel nieder. Die Ansiedlung von Völkern ging mit Veränderungen der Sprachen einher. Latein, die Literatursprache des Weströmischen Reiches, wurde nach und nach durch Volkssprachen ersetzt, die sich aus dem Lateinischen entwickelten, sich aber davon unterschieden. Diese wurden zusammen als romanische Sprachen bekannt. Dieser Wechsel vom Lateinischen zu den neuen Sprachen dauerte viele Jahrhunderte. Griechisch blieb die Sprache des Byzantinischen Reiches, aber die Migrationen der Slawen fügten Osteuropa slawische Sprachen hinzu.

Als Westeuropa Zeuge der Bildung neuer Königreiche wurde, blieb das Oströmische Reich intakt und erlebte eine wirtschaftliche Wiederbelebung, die bis ins frühe 7. Jahrhundert andauerte. Es gab weniger Invasionen im östlichen Teil des Reiches. Diejenigen, die auftraten, traten typischerweise auf dem Balkan auf. Der Frieden mit dem Sasanidenreich, dem traditionellen Feind Roms, hielt den größten Teil des 5. Jahrhunderts an. Das Oströmische Reich war geprägt von engeren Beziehungen zwischen dem politischen Staat und der christlichen Kirche. Lehrfragen gewannen in der Ostpolitik eine Bedeutung, die sie in Westeuropa nicht hatten.

Zu den rechtlichen Entwicklungen gehörte die Kodifizierung des römischen Rechts. Der erste Versuch war der Codex Theodosianus, der 438 fertiggestellt wurde. Unter Kaiser Justinian (der von 527 bis 565) regierte, entstand das Corpus Juris Civilis. Justinian beaufsichtigte auch den Bau der Hagia Sophia in Konstantinopel. An der militärischen Front eroberten die Byzantiner unter Belisar (gestorben 565) Nordafrika von den Vandalen und Italien von den Ostgoten. Die Eroberung Italiens war nicht abgeschlossen. Ein tödlicher Ausbruch der Pest im Jahr 542 führte dazu, dass sich Justinians Herrschaft auf Verteidigungsmaßnahmen konzentrierte und nicht auf weitere Eroberungen.

Bei Justinians Tod hatten die Byzantiner die Kontrolle über den größten Teil Italiens, Nordafrikas und einen kleinen Stützpunkt in Südspanien. Justinians Rückeroberungen wurden von Historikern dafür kritisiert, dass sie das byzantinische Reich überdehnen und die Bühne für die frühen muslimischen Eroberungen bereiten. Viele der Schwierigkeiten, mit denen Justinians Nachfolger konfrontiert waren, waren jedoch nicht nur auf die Überbesteuerung seiner Kriege zurückzuführen, sondern auf den im Wesentlichen zivilen Charakter des Imperiums. Dieser zivile Charakter des Imperiums machte es schwierig, Truppen aufzustellen.

Im Oströmischen Reich erschwerte die langsame Infiltration des Balkans durch die Slawen die Nachfolger Justinians zusätzlich. Es begann allmählich, aber in den späten 540er Jahren waren slawische Stämme in Thrakien und Illyrium. Die Slawen hatten 551 bei Adrianopel ein kaiserliches Heer besiegt. In den 560er Jahren begannen die Awaren von ihrer Basis am Nordufer der Donau aus zu expandieren. Am Ende des 6. Jahrhunderts waren die Awaren die dominierende Macht in Mitteleuropa. Die Awaren waren routinemäßig in der Lage, die byzantinischen Kaiser zu Tributzahlungen zu zwingen. Die Awaren blieben bis 796 eine starke Macht.

Ein zusätzliches Problem stellte sich das Reich während der von 582 bis 602 regierten Herrschaft von Kaiser Moritz. Dies war eine Folge der Verwicklung von Kaiser Moritz in einen persischen politischen Nachfolgestreit. Dies führte zu einer Zeit des Friedens. Aber als Maurice gestürzt wurde, drangen die Perser ein. Während der Herrschaft von Kaiser Heraklius (der von 610 bis 641) regierte, kontrollierten die Perser große Teile des Reiches. Dazu gehörten Ägypten, Syrien und Anatolien bis zum erfolgreichen Gegenangriff von Kaiser Heraklius. Im Jahr 628 sicherte sich das Reich einen Friedensvertrag und gewann alle seine verlorenen Gebiete zurück.

Währenddessen starben in Westeuropa einige der älteren römischen Elitefamilien aus, während andere sich mehr mit kirchlichen als weltlichen Angelegenheiten beschäftigten. Die der lateinischen Gelehrsamkeit und Bildung beigemessenen Werte verschwanden größtenteils. Obwohl Alphabetisierung wichtig blieb, wurde sie eher zu einer praktischen Fähigkeit als zu einem Zeichen des Elitestatus. Im 4. Jahrhundert träumte der Hl. Hieronymus, dass Gott ihn tadelte, weil er mehr Zeit damit verbrachte, Cicero zu lesen als die Bibel. Im 6. Jahrhundert hatte Gregor von Tours einen ähnlichen Traum. Anstatt jedoch dafür gezüchtigt zu werden, Cicero zu lesen, wurde er dafür gestraft, dass er Stenografie gelernt hatte. Gegen Ende des 6. Jahrhunderts waren Musik und Kunst die Hauptmittel des Religionsunterrichts und nicht mehr Bildung, Lesen und Vernunft.

Die meisten intellektuellen Bemühungen galten der Nachahmung der klassischen Gelehrsamkeit. Die aristokratische Kultur konzentrierte sich eher auf große Feste in Sälen als auf literarische Aktivitäten, auch unter Laien gab es Veränderungen. Die Kleidung der Eliten war reich mit Juwelen und Gold verziert. Lords und Könige unterstützten Gefolge von Kämpfern, die das Rückgrat der Streitkräfte bildeten. Familienbande innerhalb der Eliten waren ebenso wichtig wie die Tugenden Loyalität, Mut und Ehre. Diese Verbindungen führten zur Prävalenz der Fehde in der aristokratischen Gesellschaft. Beispiele für solche Fehden waren die von Gregor von Tours berichteten, die im merowingischen Gallien stattfanden. Die meisten Fehden scheinen mit der Zahlung einer Entschädigung schnell beendet zu sein.

Frauen nahmen an der aristokratischen Gesellschaft hauptsächlich in ihrer Rolle als Ehefrauen und Mütter von Männern teil. Die Rolle der Mutter eines Herrschers war im merowingischen Gallien besonders ausgeprägt. In der angelsächsischen Gesellschaft bedeutete das Fehlen vieler Kinderherrscher eine geringere Rolle für Frauen als Königinmütter. Auf der anderen Seite spielten Frauen als Äbtissin der Klöster jedoch eine immer größere Rolle in der Gesellschaft. Nur in Italien scheint es, dass Frauen immer unter dem Schutz und der Kontrolle eines männlichen Verwandten betrachtet wurden.

Die Merkmale der bäuerlichen Gesellschaft sind viel weniger gut dokumentiert als die des Adels. Die meisten erhaltenen Informationen, die Historikern zur Verfügung stehen, stammen aus der Archäologie. Aus der Zeit vor dem 9. Jahrhundert sind nur wenige detaillierte schriftliche Aufzeichnungen über das bäuerliche Leben erhalten. Die meisten Beschreibungen der unteren Klassen stammen entweder von Gesetzbüchern oder von Schriftstellern aus den oberen Klassen. Die Landbesitzmuster im Westen waren nicht einheitlich. Einige Gebiete hatten stark fragmentierte Landbesitzmuster. In anderen Gebieten waren große zusammenhängende Grundstücke die Regel. Diese Unterschiede ermöglichten eine Vielzahl sozialer Merkmale der bäuerlichen Gesellschaft. Einige Bauern wurden von aristokratischen Grundbesitzern dominiert, andere erlebten ein hohes Maß an Autonomie.

Auch die Landbesiedlung variierte stark. Einige Bauern lebten in großen Siedlungen mit bis zu 700 Einwohnern. Andere lebten in kleinen Gruppen von wenigen Familien. Wieder andere lebten auf abgelegenen Farmen, die über das Land verstreut waren. Es gab auch Bereiche, in denen das Muster eine Mischung aus zwei oder mehr dieser Systeme war. Anders als in spätrömischer Zeit gab es keinen scharfen Bruch zwischen der Rechtsstellung des freien Bauern und des Adels. Eine freibäuerliche Familie konnte über mehrere Generationen hinweg durch den Militärdienst zu einem mächtigen Herren in den Adel aufsteigen.

Das römische Stadtleben und die Kultur veränderten sich im frühen Mittelalter stark. Obwohl italienische Städte bewohnt blieben, schrumpften sie erheblich. Rom zum Beispiel schrumpfte bis zum Ende des 6. Jahrhunderts von Hunderttausenden auf rund 30.000. Römische Tempel wurden in christliche Kirchen umgewandelt und Stadtmauern blieben in Gebrauch. Auch in Nordeuropa schrumpften Städte, während städtische Denkmäler und andere öffentliche Gebäude nach Baumaterialien durchsucht wurden. Die Gründung neuer Königreiche bedeutete oft ein gewisses Wachstum für die als Hauptstadt ausgewählten Städte. Obwohl es in vielen römischen Städten jüdische Gemeinden gegeben hatte, litten die Juden nach der Bekehrung des Reiches zum Christentum unter Verfolgung. Offiziell wurden sie geduldet, wenn sie Konversionsbemühungen unterworfen waren. Manchmal wurden sie sogar ermutigt, sich in neuen Gebieten niederzulassen.

Der religiöse Glaube im Oströmischen Reich und im Iran war im späten 6. und frühen 7. Jahrhundert im Fluss. Das Judentum war ein aktiv missionarischer Glaube. Mindestens ein arabischer Politiker konvertierte zum Judentum. Das Christentum hatte aktive Missionen, die mit dem Zoroastrismus der Perser bei der Suche nach Konvertiten konkurrierten. Dies galt insbesondere für die Bewohner der arabischen Halbinsel. Alle diese Stränge kamen zusammen mit dem Aufkommen des Islam in Arabien zu Lebzeiten Mohammeds (der 632 starb). Nach seinem Tod eroberten islamische Truppen einen Großteil des Oströmischen Reiches und Persiens. Die islamischen Eroberungen begannen 634–635 mit Syrien, setzten sich zwischen 637 und 642 mit Persien fort und erreichten Ägypten 640–641. Im späten 7. Jahrhundert folgte Nordafrika und 711 die Iberische Halbinsel. Bis 714 kontrollierten islamische Truppen einen Großteil der Iberischen Halbinsel in einer Region, die sie Al-Andalus nannten.

Die islamischen Eroberungen erreichten Mitte des 8. Jahrhunderts ihren Höhepunkt. Die Niederlage der muslimischen Truppen in der Schlacht von Tours 732 führte zur Rückeroberung Südfrankreichs durch die Franken. Der Hauptgrund für den Stopp des islamischen Wachstums in Europa war jedoch der Sturz des Umayyaden-Kalifats und seine Ablösung durch das abbasidische Kalifat. Die Abbasiden verlegten ihre Hauptstadt nach Bagdad und kümmerten sich mehr um den Nahen Osten als um Europa, wodurch sie die Kontrolle über bedeutende Teile des ehemaligen Umayyaden-Territoriums verloren. Umayyaden-Nachkommen übernahmen die Iberische Halbinsel. Die Aghlabiden kontrollierten Nordafrika und die Tuluniden wurden Herrscher über Ägypten.

Die Migrationen und Invasionen des 4. und 5. Jahrhunderts hatten die Handelsnetze rund um das Mittelmeer gestört. Afrikanische Waren wurden nicht mehr nach Europa importiert, verschwanden zunächst aus dem Landesinneren und wurden im 7. Jahrhundert nur noch in wenigen Städten wie Rom oder Neapel gefunden. Ende des 7. Jahrhunderts, unter dem Einfluss der muslimischen Eroberungen, wurden in Westeuropa keine afrikanischen Produkte mehr gefunden. Der Ersatz von Waren aus dem Fernhandel durch lokale Produkte war im frühen Mittelalter ein Trend in den alten römischen Ländern.

Besonders ausgeprägt war dies in den Ländern, die nicht am Mittelmeer lagen, wie Nordgallien oder Großbritannien. Nicht-lokale Güter, die in archäologischen Aufzeichnungen erscheinen, sind normalerweise Luxusgüter. In den nördlichen Teilen Europas waren die Handelsnetze nicht nur lokal, sondern die transportierten Waren waren einfach, mit wenig Keramik oder anderen komplexen Produkten. Im Mittelmeerraum blieb die Töpferei weit verbreitet und wurde offenbar über Netze mittlerer Reichweite gehandelt und nicht nur lokal hergestellt. Mitte des 8. Jahrhunderts entstanden jedoch neue Handelsmuster im Mittelmeerraum. Der Handel zwischen Franken und Arabern ersetzte die alte römische Wirtschaft.

Franken tauschten Holz, Pelze, Schwerter und Sklaven gegen Seide und andere Stoffe, Gewürze und Edelmetalle von den Arabern. Die verschiedenen germanischen Staaten im Westen hatten alle Münzen, die bestehende römische und byzantinische Formen nachahmten. Gold wurde bis zum Ende des 7. Jahrhunderts (693-94) weiter geprägt, als es im merowingischen Königreich durch Silber ersetzt wurde. Die grundlegende fränkische Silbermünze war der Denar oder Denier, während die angelsächsische Version Penny genannt wurde. Von diesen Gebieten aus verbreitete sich der Denier oder Penny von 700 bis 1000 n. Chr. Über ganz Europa. Kupfer- oder Bronzemünzen wurden außer in Südeuropa nicht geprägt, ebenso wie Gold. Es wurden keine in mehreren Einheiten denominierten Silbermünzen geprägt.

Das Christentum war vor den arabischen Eroberungen ein wichtiger verbindender Faktor zwischen Ost- und Westeuropa. Die islamische Eroberung Nordafrikas unterbrach jedoch die maritimen Verbindungen zwischen diesen Gebieten. Zunehmend unterschied sich die byzantinische Kirche in Sprache, Praxis und Liturgie von der Westkirche. Die Ostkirche verwendete Griechisch anstelle des westlichen Latein. Es traten theologische und politische Differenzen auf. Zu Beginn und Mitte des 8. Jahrhunderts hatten sich Themen wie Bildersturm, Klerikerehe und staatliche Kontrolle der Kirche ausgeweitet. Schließlich waren die kulturellen und religiösen Unterschiede größer als die Ähnlichkeiten.

Der formelle Bruch, bekannt als Ost-West-Schisma, kam 1054, als das Papsttum und das Patriarchat von Konstantinopel um die päpstliche Vorherrschaft kollidierten und sich gegenseitig exkommunizierten. Dies führte zur Teilung des Christentums in zwei Kirchen. Aus dem westlichen Zweig wurde die römisch-katholische Kirche und aus dem östlichen Zweig die östliche orthodoxe Kirche. Die kirchliche Struktur des Römischen Reiches hat die Bewegungen und Invasionen im Westen weitgehend unversehrt überstanden. Das Papsttum wurde jedoch wenig beachtet. Nur wenige der westlichen Bischöfe suchten beim Bischof von Rom nach religiöser oder politischer Führung. Viele der Päpste vor 750 beschäftigten sich mehr mit byzantinischen Angelegenheiten und östlichen theologischen Kontroversen.

Von den mehr als 850 archivierten Kopien der Briefe von Papst Gregor dem Großen (Papst von 590–604) betrafen die allermeisten Angelegenheiten in Italien oder Konstantinopel. Der einzige Teil Westeuropas, in dem das Papsttum Einfluss hatte, war Großbritannien, wohin Gregory 597 die gregorianische Mission entsandte, um die Angelsachsen zum Christentum zu bekehren. Irische Missionare waren zwischen dem 5. und 7. Jahrhundert in Westeuropa am aktivsten. Sie gingen zuerst nach England und Schottland und dann auf den Kontinent. Sie gründeten Klöster, unterrichteten in Latein und Griechisch und verfassten weltliche und religiöse Werke.

Das Frühmittelalter erlebte den Aufstieg des Mönchtums im Westen. Die Form des europäischen Mönchtums wurde von Traditionen und Ideen bestimmt, die von den Wüstenvätern Ägyptens und Syriens ausgingen. Die meisten europäischen Klöster waren von der Art, die sich auf die gemeinschaftliche Erfahrung des spirituellen Lebens konzentriert, genannt Kenobitismus, der im 4. Jahrhundert Pionierarbeit leistete. Klösterliche Ideale verbreiteten sich im 5. und 6. Jahrhundert durch hagiographische Literatur wie das Leben des Antonius von Ägypten nach Westeuropa. Benedikt von Nursia (gestorben 547) schrieb im 6. Jahrhundert die Benediktinerregel für das westliche Mönchtum. Die Regel detailliert die administrativen und geistlichen Verantwortlichkeiten einer Gemeinschaft von Mönchen, die von einem Abt geleitet werden.

Mönche und Klöster hatten einen tiefen Einfluss auf das religiöse und politische Leben des frühen Mittelalters. Sie fungierten als Land Trusts für mächtige Familien. Sie waren Zentren der Propaganda und der königlichen Unterstützung in neu eroberten Regionen. Und sie waren die Basis für Missionen und Missionsbemühungen. Sie waren oft die Haupt- und manchmal auch einzige Außenposten der Bildung und Alphabetisierung in einer Region. Viele der erhaltenen Handschriften der lateinischen Klassiker wurden im Frühmittelalter in Klöstern abgeschrieben. Mönche waren auch die Autoren neuer Werke. Dazu gehörten Werke zur Geschichte, Theologie und anderen Themen.

Großbritannien war in kleine Staaten aufgeteilt, die von den Königreichen Northumbria, Mercia, Wessex und East Anglia dominiert wurden, die von den angelsächsischen Invasoren abstammen. Kleinere Königreiche im heutigen Wales und Schottland standen noch unter der Kontrolle der einheimischen Briten und Pikten. Irland war in noch kleinere politische Einheiten unterteilt, die normalerweise als Stammeskönigreiche bekannt waren und unter der Kontrolle von Königen standen. In Irland gab es vielleicht bis zu 150 lokale Könige von unterschiedlicher Bedeutung.

Das Frankenreich in Nordgallien spaltete sich im 6. und 7. Jahrhundert in die Königreiche Austrasien, Neustrien und Burgund. Sie alle wurden von der Merowinger-Dynastie regiert, die von Clovis abstammte. Das 7. Jahrhundert war eine turbulente Zeit der Kriege zwischen Austrasien und Neustrien. Diese Kriegsführung wurde von Pippin, dem Bürgermeister des Palastes für Austrasien, der die Macht hinter dem austrasischen Thron wurde, ausgenutzt. Später erbten Mitglieder seiner Familie das Amt und fungierten als Berater und Regenten. Einer seiner Nachkommen, Charles Martel, gewann 732 die Schlacht von Poitiers und stoppte den Vormarsch muslimischer Armeen über die Pyrenäen.

Die karolingische Dynastie, wie die Nachfolger Karls Martels genannt werden, übernahm 753 durch einen Staatsstreich unter der Führung von Pippin III. offiziell die Herrschaft über die Königreiche Austrasien und Neustrien. Eine zeitgenössische Chronik behauptet, dass Pippin die Autorität für diesen Putsch von Papst Stephan II. (Papst von 752 bis 757) gesucht und gewonnen hat. Pippins Übernahme wurde durch Propaganda verstärkt, die die Merowinger als unfähige oder grausame Herrscher darstellte, die Errungenschaften von Charles Martel hervorhob und Geschichten über die große Frömmigkeit der Familie verbreitete. Zum Zeitpunkt seines Todes im Jahr 768 hinterließ Pippin sein Königreich in den Händen seiner beiden Söhne Charles und Carloman.

Als Karlmann eines natürlichen Todes starb, blockierte Karl die Nachfolge von Karlmanns jungem Sohn und installierte sich als König des vereinigten Austrasiens und Neustriens. Karl, besser bekannt als Karl der Große oder Karl der Große, begann 774 mit einem systematischen Expansionsprogramm. Schließlich vereinte Karl der Große einen großen Teil Europas und kontrollierte das heutige Frankreich, Norditalien und Sachsen. In den Kriegen, die über 800 andauerten, belohnte er Verbündete mit Kriegsbeute und Befehlsgewalt über Landparzellen. 774 eroberte Karl der Große die Langobarden, was das Papsttum von der Angst vor der Eroberung der Langobarden befreite und den Beginn des Kirchenstaates markierte.

Die Krönung Karls des Großen zum Kaiser am Weihnachtstag 800 gilt als Wendepunkt in der mittelalterlichen Geschichte. Seine Krönung wurde als Rückkehr des Weströmischen Reiches angesehen, da der neue Kaiser über einen Großteil des Gebiets herrschte, das zuvor von den weströmischen Kaisern kontrolliert wurde. Es markierte auch eine Änderung in der Beziehung Karls des Großen zum Byzantinischen Reich. Die Übernahme des Kaisertitels durch die Karolinger durch Karl den Großen bekräftigte ihren Anspruch auf Gleichwertigkeit mit dem byzantinischen Staat.

Es gab mehrere Unterschiede zwischen dem neu gegründeten karolingischen Reich und sowohl dem älteren Weströmischen Reich als auch dem gleichzeitigen Byzantinischen Reich. Die fränkischen Länder hatten einen ländlichen Charakter mit nur wenigen kleinen Städten. Die meisten Menschen waren Bauern, die sich auf kleinen Höfen niederließen. Es gab wenig Handel und vieles von dem, was wenig existierte, war mit den britischen Inseln und Skandinavien. Dies war im Gegensatz zum Römischen Reich mit seinen ausgedehnten Handelsnetzen, die sich auf das Mittelmeer konzentrierten, anämisch.

Das karolingische Reich wurde von einem Wanderhof verwaltet, der mit Kaiser Karl dem Großen reiste. Zum Gefolge gehörten auch etwa 300 kaiserliche Beamte, Grafen genannt, die die Grafschaften verwalteten, in die das Reich aufgeteilt worden war. Kleriker und örtliche Bischöfe dienten als Beamte, ebenso wie die kaiserlichen Beamten, genannt missi dominici. Das missi dominicdie als umherziehende Inspektoren und Troubleshooter dienten.