Babylon Mesopotanien Göttin Ishtar Lilitu Biblische Lilith 1800BC Schrein Tafel

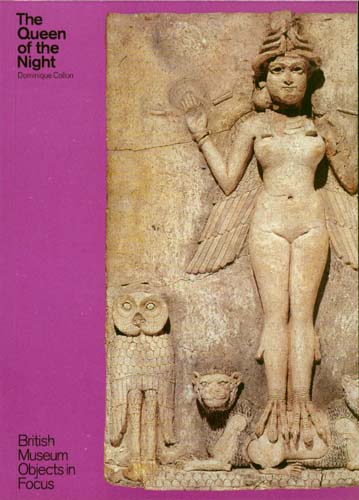

„Die Königin der Nacht“ von Dominique Collon.

HINWEIS: Wir haben 75.000 Bücher in unserer Bibliothek, fast 10.000 verschiedene Titel. Die Chancen stehen gut, dass wir noch andere Exemplare desselben Titels in unterschiedlichem Zustand haben, manche günstiger, manche besser. Möglicherweise haben wir auch verschiedene Ausgaben (einige Taschenbuchausgaben, einige gebundene Ausgaben, oft auch internationale Ausgaben). Wenn Sie nicht finden, was Sie möchten, kontaktieren Sie uns bitte und fragen Sie nach. Gerne senden wir Ihnen eine Übersicht über die unterschiedlichen Konditionen und Preise, die wir für den gleichen Titel haben können.

BESCHREIBUNG: Weiche Abdeckung. Herausgeber: Britisches Museum (2005). Seiten: 48. Größe: 8¼ x 5¾ Zoll.

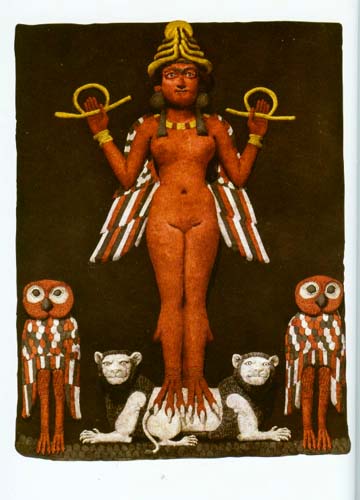

Übersicht: Diese große altbabylonische Gedenktafel, die im Südirak gefunden wurde, wurde zwischen 1800 und 1750 v. Chr. angefertigt. Sie besteht aus gebranntem, strohgehärtetem Ton, ist in einem Hochrelief modelliert und stand wahrscheinlich in einem Schrein. Die Figur könnte ein Aspekt der Göttin Ischtar sein, der mesopotamischen Göttin der sexuellen Liebe und des Krieges; oder Ishtars Schwester und Rivale, die Göttin Ereshkigal, die über die Unterwelt herrschte; oder die Dämonin Lilitu, in der Bibel als Lilith bekannt.

Dieses Buch untersucht die Symbolik und Geschichte hinter diesem wunderschönen Relief. Die Figur trägt den gehörnten Kopfschmuck einer mesopotamischen Gottheit und hält einen Stab und einen Ring der Gerechtigkeit in der Hand, Symbole ihrer Göttlichkeit. Ihre langen, mehrfarbigen Flügel hängen nach unten und weisen darauf hin, dass sie eine Göttin der Unterwelt ist. Ihre Beine enden in den Krallen eines Raubvogels, ähnlich denen der beiden Eulen, die sie flankieren.

Der Hintergrund war ursprünglich schwarz bemalt, was darauf hindeutet, dass sie mit der Nacht in Verbindung gebracht wurde. Sie steht auf dem Rücken zweier Löwen und ein Schuppenmuster deutet auf Berge hin. Möglicherweise gelangte das Relief bereits 1924 nach England und wurde 1933 zur wissenschaftlichen Untersuchung ins British Museum gebracht. Das Relief befand sich bis zu seinem Erwerb durch das Museum im Jahr 2003 in Privatbesitz.

BEDINGUNG: NEU. Neues übergroßes Softcover. British Museum (2005) 48 Seiten. Makellos, ohne Markierungen, makellos in jeder Hinsicht. Die Seiten sind makellos; sauber, klar, ohne Markierungen, unversehrt, fest gebunden, eindeutig ungelesen. Zufriedenheit bedingungslos garantiert. Auf Lager, versandfertig. Keine Enttäuschungen, keine Ausreden. STARK GEPOLSTERT, BESCHÄDIGUNGSFREIE VERPACKUNG! Sorgfältige und genaue Beschreibungen! Verkauf seltener und vergriffener alter Geschichtsbücher online seit 1997. Wir akzeptieren Rücksendungen aus beliebigem Grund innerhalb von 30 Tagen! #9170a.

SIEHE BESCHREIBUNGEN UND BILDER UNTEN FÜR DETAILLIERTE BEWERTUNGEN UND SEITEN MIT BILDERN AUS DEM BUCH.

BITTE SEHEN SIE SICH UNTEN DIE REZENSIONEN VON VERLAGERN, PROFIS UND LESER AN.

VERLAGSBEWERTUNGEN:

ÜBERPRÜFEN: Ein prägnantes und wunderschön gestaltetes Buch, das die Symbolik hinter einer exquisiten antiken babylonischen Gedenktafel untersucht, die im Südirak gefunden wurde. Diese spektakuläre Terrakottatafel war die wichtigste Anschaffung zum 250-jährigen Jubiläum des British Museum und wurde 2004 in verschiedenen Museen im Vereinigten Königreich ausgestellt. Sie wurde zwischen 1800 und 1859 v. Chr. hergestellt, besteht aus gebranntem, strohgehärtetem Ton und ist im Hochrelief modelliert.

Es stand wahrscheinlich in einem Schrein und könnte die Dämonin Lilitu, in der Bibel als Lilith bekannt, oder eine mesopotamische Göttin darstellen. Die Figur trägt den gehörnten Kopfschmuck, der für eine mesopotamische Gottheit charakteristisch ist, und hält einen Stab und einen Ring der Gerechtigkeit in der Hand, Symbole ihrer Göttlichkeit. Ihre langen, mehrfarbigen Flügel hängen nach unten und weisen darauf hin, dass sie eine Göttin der Unterwelt ist. Das Buch untersucht die Geschichte und Symbolik hinter diesem wunderschönen und höchst ungewöhnlichen Relief.

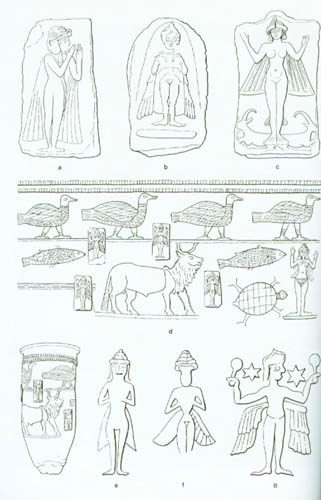

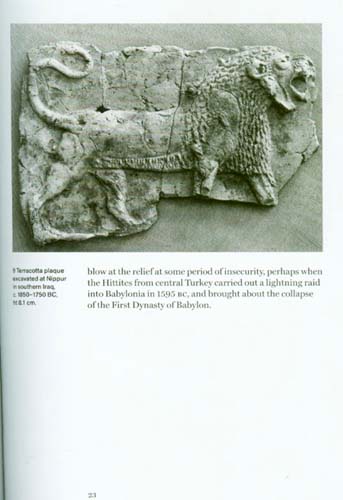

ÜBERPRÜFEN: Burney Relief/Königin der Nacht. Rechteckige Reliefplatte aus gebranntem Ton; Auf der Vorderseite ist ein Relief modelliert, das eine nackte weibliche Figur mit spitz zulaufenden gefiederten Flügeln und Krallen zeigt, die mit zusammengelegten Beinen dasteht. ganz frontal dargestellt, mit einem Kopfschmuck bestehend aus vier Paar Hörnern, gekrönt von einer Scheibe; an jedem Handgelenk eine aufwendige Halskette und Armbänder tragen; ihre Hände mit jeweils einem Stab und einem Ring auf Schulterhöhe haltend; Die Figur wird von einem Paar hinzugefügter Löwen über einem Schuppenmuster getragen, das Berge oder hügeliges Gelände darstellt, und flankiert von einem Paar stehender Eulen. gebrannter Ton, stark mit Spreu oder anderen organischen Stoffen temperiert; hervorgehoben mit rotem und schwarzem Pigment und möglicherweise weißem Gips; flache Rückseite; repariert.

Die wissenschaftliche Analyse der Pigmente zeigt, dass am Körper der weiblichen Hauptfigur in großem Umfang roter Ocker verwendet wurde. Es ist wahrscheinlich, dass in einigen Gebieten Gips als Weißpigment verwendet wurde, obwohl die Möglichkeit, dass Gips durch Ausblühungen von im Grundwasser enthaltenen Salzen vorhanden ist, nicht vollständig ausgeschlossen werden kann. Die dunklen Bereiche im Hintergrund enthielten alle Kohlenstoff und nicht wie zuvor angenommen Bitumen. Die Form und Grundzusammensetzung einer großen zentralen Figur, die von zwei kleinen Figuren flankiert wird, erinnert an eine Gipstafel, die dem frühen zweiten millennium v. Chr. zugeschrieben und 1910 in Assur gefunden wurde. Weitere Belege für das frühe 2. Jahrtausend. Zu den bemalten Tonskulpturen aus Mesopotamien gehört ein Kopf im Nationalmuseum in Kopenhagen.

Ein ähnliches Motiv findet sich auf Terrakottatafeln, von denen auch ein Schimmelpilz erhalten ist. Dieses Motiv taucht seltsamerweise auch auf Reproduktionen römischer Terrakottalampen auf, die in der Westtürkei verkauft werden (von denen es ein Exemplar in der registrierten ANE-Ephemera-Sammlung gibt) sowie in beliebten modernen westlichen Kulten. Der Begriff „Königin der Nacht“ wurde bereits früher auch für eine Figur in Mozarts „Zauberflöte“ verwendet, für die David Hockney in der Glyndebourne-Inszenierung 1978 ägyptische Bühnenbilder schuf; kommt in einem Lied von Whitney Houston vor und ist der Name von mindestens einer Art nachtblühender Orchideenkakteen, dem Epiphyllum oxypetallum. Herr Sakamoto fügte am unteren Rand des Objekts eine japanische Inschrift und das Datum 1975 hinzu, als es sich in seinem persönlichen Besitz befand. [Britisches Museum].

ÜBERPRÜFEN: Diese große altbabylonische Gedenktafel, die im Südirak gefunden wurde, wurde zwischen 1800 und 1750 v. Chr. angefertigt. Es besteht aus gebranntem, strohgehärtetem Ton, ist in einem Hochrelief modelliert und stand wahrscheinlich in einem Schrein. Dieses Buch untersucht die Symbolik und Geschichte hinter diesem wunderschönen Relief.

ÜBERPRÜFEN: Dominique Collon ist stellvertretender Bewahrer in der Abteilung für den Alten Nahen Osten am British Museum. Sie ist Autorin von „Ancient Near Eastern Art“, „First Impressions: Zylindersiegel im alten Nahen Osten“, „Interpreting the Past: Near Eastern Seals“ und zwei Katalogen der Zylindersiegel in der Sammlung des British Museum.

ÜBERPRÜFEN: Dominique Collon ist Kurator der mesopotamischen Sammlungen im British Museum.

INHALTSVERZEICHNIS:

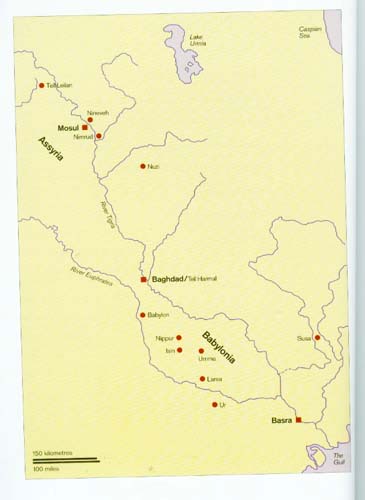

Karten.

1. Von „Burney Relief“ bis „Queen of the Knight“.

2. Die „Königin der Nacht“ erschaffen.

3. Die „Königin der Nacht“ und ihre Begleiter.

4. Wer war die „Königin der Nacht“?

Weiterführende Literatur.

Bildnachweis.

PROFESSIONELLE BEWERTUNGEN:

ÜBERPRÜFEN: Im Irak wurde eine große altbabylonische Gedenktafel gefunden. Dieses Buch untersucht die Symbolik und Geschichte hinter diesem wunderschönen Relief. Die Figur trägt den gehörnten Kopfschmuck einer mesopotamischen Gottheit und hält einen Stab und einen Ring der Gerechtigkeit in der Hand, Symbole ihrer Göttlichkeit. Ihre Beine enden in den Krallen eines Raubvogels und sie steht auf dem Rücken zweier Löwen. Sehr empfehlenswert. Kompakter, fundierter Text, atemberaubende Fotografie. [The Telegraph (UK)].

ÜBERPRÜFEN: Wer ist diese Dame? Die Antworten finden Sie in diesem außergewöhnlichen und reich bebilderten kleinen Buch. [ArtNewsletter.com].

LESERBEWERTUNGEN:

ÜBERPRÜFEN: Dieses Buch ist Teil einer Reihe von Kurzführern, die vom British Museum herausgegeben wurden. Es ist sehr aufschlussreich, obwohl sich die endgültige Identifizierung der geflügelten und vogelfüßigen Göttin als nicht schlüssig erwies. Die Hauptanwärter waren Ištar, Lilith und Erishkigal. Die Fotos sind ausgezeichnet und die Farbrekonstruktion der Gedenktafel ist wirklich beeindruckend. Ich glaube, dass die Figur im Relief ein göttlicher Lilu ist. Sie waren dafür bekannt, nachts Männer und Frauen zu besuchen und mit ihnen zu schlafen. Ihr Liebesspiel könnte offenbar zur Geburt von Kindern führen, denn in der sumerischen Königsliste heißt es tatsächlich, dass ein Lilu-Dämon der Vater von Gilgamesch war.

ÜBERPRÜFEN: Die Buchreihe, zu der dies gehört, ist fabelhaft. Das British Museum kennt seine Kunden sicherlich. Ein interessanter Fokus auf nur ein Objekt im Museum. Und es gibt noch viele weitere, die die interessantesten Stücke im Museum abdecken. Eine gut geschriebene Broschüre über „Die Königin der Nacht“ mit archäologischen und historischen Informationen sowie tollen Illustrationen.

ÜBERPRÜFEN: Ein guter Kurzführer zur Königin der Nacht. Es handelt sich um eine Broschüre, nicht um ein vollständiges Buch. Vor diesem Hintergrund sind die Informationen sehr gut und die Bilder von ausgezeichneter Qualität.

ZUSÄTZLICHER HINTERGRUND:

ÜBERPRÜFEN: Die Königin der Nacht (auch als Burney-Relief bekannt) ist eine hochreliefierte Terrakottatafel aus gebranntem Ton mit den Maßen 19,4 Zoll (49,5 cm) hoch, 14,5 Zoll (37 cm) breit und 1,8 Zoll (4,8 cm) dick ) zeigt eine nackte geflügelte Frau, die von Eulen flankiert wird und auf dem Rücken zweier Löwen steht. Sie entstand im Süden Mesopotamiens (dem heutigen Irak), höchstwahrscheinlich in Babylonien, während der Herrschaft von Hammurabi (1792-1750 v. Chr.), da sie handwerkliche und technische Qualitäten mit der berühmten Diorit-Stele von Hammurabis Gesetzen und auch mit dem als bekannt genannten Stück teilt „Der Gott von Ur“ aus derselben Zeit. Die abgebildete Frau gilt als Göttin, da sie den gehörnten Kopfschmuck einer Gottheit trägt und das heilige Stab-und-Ring-Symbol in ihren erhobenen Händen hält. Es besteht jedoch keine Einigkeit darüber, wer die geflügelte Frau ist, obwohl Gelehrte im Allgemeinen davon ausgehen, dass es sich bei ihr entweder um Inanna (Ishtar), Lilith oder Ereshkigal handelt. [Das Britische Museum].

ÜBERPRÜFEN: Die Königin der Nacht (auch als Burney-Relief bekannt) war eine wichtige Anschaffung zum 250-jährigen Jubiläum des British Museum. Diese große Gedenktafel besteht aus gebranntem, strohgehärtetem Ton und ist im Hochrelief modelliert. Die Figur der kurvenreichen nackten Frau war ursprünglich rot bemalt. Sie trägt den gehörnten Kopfschmuck einer mesopotamischen Gottheit und hält einen Stab und einen Ring der Gerechtigkeit in der Hand, Symbole ihrer Göttlichkeit. Ihre langen, mehrfarbigen Flügel hängen nach unten und weisen darauf hin, dass sie eine Göttin der Unterwelt ist.

Ihre Beine enden in den Krallen eines Raubvogels, ähnlich denen der beiden Eulen, die sie flankieren. Der Hintergrund war ursprünglich schwarz bemalt, was darauf hindeutet, dass sie mit der Nacht in Verbindung gebracht wurde. Sie steht auf dem Rücken zweier Löwen und ein Schuppenmuster deutet auf Berge hin. Die Figur könnte ein Aspekt der Göttin Ishtar sein, der mesopotamischen Göttin der sexuellen Liebe und des Krieges, oder Ishtars Schwester und Rivalin, der Göttin Ereshkigal, die über die Unterwelt herrschte, oder der Dämonin Lilitu, in der Bibel als Lilith bekannt. Die Gedenktafel stand wahrscheinlich in einem Schrein.

Dieselbe Göttin erscheint auf kleinen, groben, geformten Tafeln aus Babylonien aus der Zeit um 1850 bis 1750 v. Chr. Thermolumineszenztests bestätigen, dass das Relief „Königin der Nacht“ zwischen 1765 und 45 v. Chr. angefertigt wurde. Das Relief dürfte bereits 1924 nach England gelangt sein und 1933 zur wissenschaftlichen Untersuchung ins British Museum gebracht worden sein. Seit seiner Veröffentlichung im Jahr 1936 in den Illustrated London News ist es nach seinem damaligen Besitzer als „Burney Relief“ bekannt. Bis 2003 war es in Privatbesitz. Der Direktor und das Kuratorium des British Museum beschlossen, diese spektakuläre Terrakottatafel zur Hauptanschaffung zum 250-jährigen Jubiläum des British Museum zu machen. [Das Britische Museum].

ÜBERPRÜFEN: Die Königin der Nacht (auch als „Burney-Relief“ bekannt) ist eine hochreliefierte Terrakottatafel aus gebranntem Ton, 19,4 Zoll (49,5 cm) hoch, 14,5 Zoll (37 cm) breit und 1,8 Zoll dick ( 4,8 cm) zeigt eine nackte geflügelte Frau, die von Eulen flankiert wird und auf dem Rücken zweier Löwen steht. Sie entstand im Süden Mesopotamiens (dem heutigen Irak), höchstwahrscheinlich in Babylonien, während der Herrschaft von Hammurabi (1792–1750 v. Chr.), da sie handwerkliche und technische Qualitäten mit der berühmten Diorit-Stele von Hammurabis Gesetzen und auch mit dem als „“ bekannten Stück teilt Der Gott von Ur‘ aus derselben Zeit.

Die im Relief dargestellte Frau gilt als Göttin, da sie den gehörnten Kopfschmuck einer Gottheit trägt und das heilige Stab-und-Ring-Symbol in ihren erhobenen Händen hält. Die Frau ist nicht nur geflügelt, sondern ihre Beine verjüngen sich auch zu Vogelkrallen (die den Rücken des Löwen zu umklammern scheinen) und sie wird mit einer Taukralle an den Waden dargestellt. Entlang der Basis der Tafel verläuft ein Motiv, das Berge darstellt und auf eine Anhöhe hinweist. Es besteht jedoch keine Einigkeit darüber, wer die geflügelte Frau ist, obwohl Gelehrte allgemein davon ausgehen, dass es sich bei ihr entweder um Inanna (Ishtar), Lilith oder Ereshkigal handelt. Das Stück ist derzeit Teil der Sammlung des British Museum, Raum 56, in London.

Im Jahr 1936 n. Chr. wurde das Burney-Relief in den Illustrated London News vorgestellt und hob die Sammlung eines Sydney Burney hervor, der die Gedenktafel kaufte, nachdem das British Museum das Kaufangebot weitergeleitet hatte. Da das Stück nicht archäologisch ausgegraben, sondern einfach irgendwann zwischen den 1920er und 1930er Jahren aus dem Irak entfernt wurde, sind sein Ursprung und Kontext unbekannt. Wie die Gedenktafel nach London gelangte, ist ebenfalls unbekannt, sie befand sich jedoch im Besitz eines syrischen Antiquitätenhändlers, bevor Sydney Burney darauf aufmerksam wurde.

Über Sydney Burney ist nicht viel bekannt, außer dass er im Ersten Weltkrieg Hauptmann der englischen Armee und Präsident der Antique Dealers Association in London war. Die Plakette war beim ursprünglichen Kauf in drei Teile und einige Fragmente zerbrochen, erwies sich jedoch nach der Reparatur als größtenteils intakt. Das Burney-Relief wurde 1933 analysiert und 1935 authentifiziert, bevor es dem British Museum angeboten wurde. Anschließend wechselte die Plakette zweimal den Besitzer, bevor das British Museum sie schließlich im Jahr 2003 für die Summe von 1.500.000 Pfund erwarb, ein deutlich höherer Preis als 1935 verlangt.

Zu dieser Zeit wurde das als Burney-Relief bekannte Stück aufgrund des dunkelschwarzen Pigments des ursprünglichen Hintergrunds der Tafel und der Ikonographie (die nach unten gerichteten Flügel, die Krallenfüße usw.) „Die Königin der Nacht“ genannt. Assoziation der weiblichen Figur mit der Unterwelt. Der Name ist daher eine moderne und keine antike Bezeichnung für die Gedenktafel. Es gibt keine Möglichkeit zu wissen, wie das Stück ursprünglich hieß oder für welchen Zweck es geschaffen wurde. Das Relief wurde aus Ton gefertigt und mit Spreu versetzt, um das Material zu binden und Risse zu verhindern.

Die Tatsache, dass das Stück in einem Ofen gebrannt und nicht in der Sonne getrocknet wurde, zeugt von seiner Bedeutung, da auf diese Weise nur die bedeutendsten Kunstwerke und Architekturwerke entstanden. Da Holz in Südmesopotamien knapp war, wurde es nicht ohne weiteres zum Brennen von Tongegenständen verwendet. Laut Dr. Dominique Collon vom British Museum wurde die Gedenktafel wie folgt hergestellt: „...Ton wurde in eine Form gepresst und in der Sonne trocknen gelassen...die Figur bestand aus ziemlich steifem Ton, der gefaltet und in eine speziell geformte Form geschoben wurde.“ Form, mit mehr Ton hinzugefügt und dahinter gedrückt, um die Plakette zu formen. Somit ist die Figur der Königin fester Bestandteil der Gedenktafel und wurde ihr später nicht hinzugefügt. "

„Nach dem Trocknen wurde die Plakette aus der Form genommen, die Details in den lederharten Ton geschnitzt und die Oberfläche geglättet. Diese geglättete Oberfläche ist an bestimmten Stellen noch sichtbar, insbesondere in der Nähe des Nabels der Königin ... Die Ränder der Plakette wurden mit einem Messer beschnitten. Dann wurde die Tafel gebacken.“ Sobald das Stück fertig gebacken und abgekühlt war, wurde es mit einem schwarzen Hintergrund, der Frau und den Eulen in Rot und den Löwen in Weiß mit schwarzen Mähnen bemalt. Die Stab-Ring-Symbole, die Halskette der Frau und ihr Kopfschmuck waren aus Gold. Die ursprünglichen Farbspuren sind noch heute auf dem Stück zu erkennen, obwohl sie im Laufe der Jahrhunderte weitgehend abgenutzt sind.

Auch wenn nie genau bekannt ist, wo das Stück hergestellt wurde, zu welchem Zweck oder welche Göttin es darstellt, sind die Ähnlichkeiten in der Technik zwischen ihm und dem sogenannten „Gott von Ur“ so auffällig, dass spekuliert wurde, dass das Sein Ursprungsort ist die sumerische Stadt Ur. Dr. Collon bemerkt: „Der Gott aus Ur kommt der Königin der Nacht in Qualität, Verarbeitung und ikonografischen Details so nahe, dass er durchaus aus derselben Werkstatt stammen könnte, vielleicht aus Ur, wo umfangreiche Überreste aus der altbabylonischen Zeit ausgegraben wurden.“ zwischen 1922 und 1934.

Die Person, die die Gedenktafel ursprünglich entfernt hat, könnte also Mitglied eines der Ausgrabungsteams während dieser Zeit gewesen sein oder einfach jemand, der auf das Stück gestoßen ist, nachdem es freigelegt wurde. Theorien über seine ursprüngliche Platzierung und Bedeutung wurden von jedem Gelehrten, der es studiert hat, vorgeschlagen. Da in ganz Mesopotamien heilige Prostitution praktiziert wurde, glaubte der Historiker Thorkild Jacobsen, dass die Gedenktafel Teil eines Schreins in einem Bordell war. Dr. Collon stellt jedoch fest, dass „wenn dem so wäre, es sich um eine Einrichtung von sehr hoher Klasse gehandelt haben muss, wie die außergewöhnliche Qualität des Stücks beweist“.

Sie stellt außerdem die Theorie auf, dass die Gedenktafel an einer Wand aus Lehmziegeln, wahrscheinlich in einem Gehege, aufgehängt worden wäre und dass die gebrannte Terrakottatafel beim Einsturz der Lehmziegelmauer relativ intakt geblieben wäre. Die Tatsache, dass das Stück über 3000 Jahre überlebt hat, beweist, dass es ziemlich früh nach dem Einsturz oder der Aufgabe des Gebäudes, in dem es untergebracht war, begraben wurde, weil es so vor Witterungseinflüssen und Vandalismus geschützt war. Die Identität der Königin ist der faszinierendste Aspekt des Stücks und wie oben erwähnt wurden drei Kandidaten vorgeschlagen: Inanna, Lilith und Ereshkigal. Das Motiv der nackten Frau war in ganz Mesopotamien beliebt.

Der Historiker Jeremy Black bemerkt: „Handgefertigte Tonfiguren nackter Frauen tauchen in prähistorischen Zeiten in Mesopotamien auf; sie haben aufgebrachte und bemalte Merkmale.“ Figuren nackter Frauen, die einer Ton- oder Steinform nachempfunden wurden, tauchen erstmals zu Beginn des zweiten millennium v. Chr. auf ... Es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie eine universelle Muttergöttin darstellen, obwohl sie möglicherweise dazu gedacht waren, die Fruchtbarkeit zu fördern.“ Inanna wäre es die Göttin im Einklang mit einer Gedenktafel, die die Fruchtbarkeit fördert, da sie über Liebe und Sex (und auch Krieg) herrschte, aber es gibt eine Reihe von Problemen mit dieser Identifizierung.

Akzeptiert man die Erkenntnisse von Dr. Black und anderen, die ihm zustimmen, dann stellt dies ein Problem mit Inanna als Königin der Nacht dar, da sie nicht allgemein als Muttergöttin angesehen wurde, wie es Ninhursag (auch bekannt als Ninhursaga) war . Ninhursag war die Mutter der Götter und wurde vom Volk als die große Muttergöttin angesehen. Es gibt auch Probleme mit Inanna als Königin, die sich aus der Ikonographie des Stücks ergeben. Während Inanna mit Löwen in Verbindung gebracht wird, wird sie nicht mit Eulen in Verbindung gebracht. Der Kopfschmuck und die Stab-und-Ring-Symbole würden zu Inanna passen, ebenso wie die Halskette, aber nicht die Flügel oder die Krallenfüße und die Tauklaue.

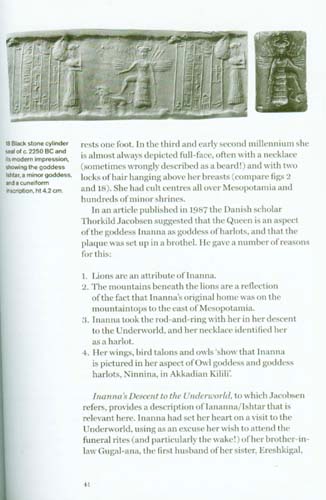

Der Gelehrte Thorkild Jacobsen, der sich für Inanna als Königin ausspricht, stellt vier Aspekte der Gedenktafel vor, die auf die Identität der Königin hinweisen: 1) Löwen sind ein Attribut von Inanna. 2) Die Berge unter den Löwen spiegeln die Tatsache wider, dass Inannas ursprüngliche Heimat auf den Berggipfeln im Osten Mesopotamiens lag. 3) Inanna nahm den Stab und den Ring bei ihrem Abstieg in die Unterwelt mit und ihre Halskette identifizierte sie als Hure. 4) Ihre Flügel, Vogelkrallen und Eulen zeigen, dass Inanna in ihrem Aspekt der Eulengöttin und Göttin der Huren dargestellt wird.

Dr. Collon weist diese Behauptungen jedoch zurück und weist darauf hin, dass Inanna „mit einem Löwen in Verbindung gebracht wird, nicht mit zwei“, und der Punkt bezüglich des Stab-und-Ring-Symbols und der Halskette kann außer Acht gelassen werden, da sie „von jedem getragen oder gehalten werden könnten“. Göttin". Dr. Collon weist auch darauf hin, dass „das erste veröffentlichte Foto des Reliefs der Königin der Nacht im Jahr 1936 lautete: ‚Ishtar … die sumerische Göttin der Liebe, deren unterstützende Eulen ein Problem darstellen‘“. Ishtar war der spätere Name für Inanna und obwohl Eulen in Geschichten über die Göttin erwähnt wurden, waren sie nie Teil ihrer Ikonographie. Darüber hinaus wird Inanna in keiner antiken Kunst frontal dargestellt, sondern immer im Profil, und die Bergkette am unteren Rand der Tafel könnte ebenfalls für eine Identifizierung mit Ereshkigal oder Lilith sprechen.

Lilith ist ein Dämon, keine Göttin, und obwohl es eine gewisse Assoziation des Lilith-Dämons mit Eulen gibt, handelt es sich nicht um die gleiche Art von Eulen, die auf dem Relief erscheint. Darüber hinaus stammt Lilith aus der hebräischen Tradition, nicht aus der mesopotamischen, und entspricht nur den mesopotamischen weiblichen Dämonen, die als Lilitu bekannt sind. Die Lilitu- und die sogenannten Ardat-Lili-Dämonen waren besonders gefährlich für Männer, die sie verführen und zerstören würden. Die männlichen Dämonen dieser Art, die Lilu, jagten Frauen und stellten eine besondere Bedrohung für Schwangere oder Wöchnerinnen sowie für Säuglinge dar. Der Artikel „The Burney Relief: Inanna, Ishtar oder Lilith?“ erklärt, warum die Lilith-Identifikation eine Wahrscheinlichkeit ist.

Rafael Patai („Die hebräische Göttin“, dritte Auflage) berichtet, dass im sumerischen Gedicht „Gilgamesch und der Huluppu-Baum“ eine Dämonin namens Lilith ihr Haus im Huluppu-Baum am Ufer des Euphrat baute, bevor sie von Gilgamesch in die Flucht geschlagen wurde. Patai beschreibt dann die Burney-Tafel: „Ein babylonisches Terrakotta-Relief, ungefähr zeitgleich mit dem oben genannten Gedicht, zeigt, in welcher Form Lilith den menschlichen Augen erscheinen sollte. Sie ist schlank, wohlgeformt, schön und nackt, mit Flügeln und Eulenfüßen. Sie steht aufrecht auf zwei liegenden, voneinander abgewandten Löwen, die von Eulen flankiert werden. Auf dem Kopf trägt sie eine Mütze, die mit mehreren Hörnerpaaren verziert ist. In ihren Händen hält sie eine Kombination aus Ring und Stab. Offensichtlich handelt es sich hierbei nicht mehr um eine einfache Dämonin, sondern um eine Göttin, die wilde Tiere zähmt und, wie die Eulen auf den Reliefs zeigen, nachts herrscht.

Dennoch ist die Möglichkeit, dass die Plakette der Königin der Nacht mit ihrem hohen Maß an handwerklichem Können und Liebe zum Detail eine Darstellung einer Lilitu sein könnte, höchst unwahrscheinlich. Der hebräischen Überlieferung zufolge war Lilith die erste von Gott geschaffene Frau, die sich weigerte, Adams sexuellen Forderungen nachzugeben, flog und sich so gegen Gott und seine Pläne für die Menschen auflehnte. Es wurde angenommen, dass sie damals das Ödland bewohnte und wie die Lilitu seitdem Jagd auf ahnungslose Männer machte. In beiden Traditionen war die Lilitu nicht beliebt genug, um auf einer Gedenktafel wie der Königin der Nacht dargestellt zu werden.

Dr. Black bemerkt: „Böse Götter und Dämonen werden in der Kunst nur sehr selten dargestellt, vielleicht weil man dachte, dass ihre Bilder Menschen gefährden könnten.“ Es wird auch angenommen, dass die am unteren Rand des Reliefs abgebildete Bergkette eine Lilith-Identifikation nahelegt, da sie die Wildnis darstellt, in der der Geist lebt, aber der Kopfschmuck, die Halskette, die Stab-und-Ring-Symbole und die Bedeutung der Gedenktafel sprechen allesamt gegen Lilith als Möglichkeit. Die dritte Anwärterin ist Inannas ältere Schwester Ereshkigal, die Königin der Großen Tiefe. Ihr Name bedeutet „Herrin des Großen Ortes“ und bezieht sich auf das Land der Toten, und es gibt eine Reihe von Aspekten auf der Gedenktafel, die darauf hindeuten, dass Ereshkigal die beste Kandidatin für die Königin ist.

Das Motiv der nach unten gerichteten Flügel wurde in ganz Mesopotamien verwendet, um auf eine Gottheit oder ein Geistwesen hinzuweisen, das mit der Unterwelt in Verbindung gebracht wird, und die Königin hat solche Flügel. Ereshkigal lebte im Unterweltpalast von Ganzir, der sich vermutlich in den östlichen Bergen befand, was die abgebildete Bergkette am unteren Rand der Gedenktafel erklären würde. Über Ganzir und die Unterwelt schreibt Dr. Collon: „Es war ein dunkler Ort und die Toten, nackt oder mit Flügeln wie Vögeln bekleidet, wanderten ohne zu trinken und nur mit Staub zum Essen umher.“ Was auch immer sie im Leben erreicht hatten, das einzige Urteil war der Tod, ausgesprochen von Ereshkigal.“

Ereshkigal wird in dem Gedicht „Inannas Abstieg in die Unterwelt“ bekanntlich nackt dargestellt: „Über ihren Körper war kein Leinen ausgebreitet. Ihre Brüste waren unbedeckt. Ihr Haar wirbelte wie Lauch um ihren Kopf“ (Wolkstein und Kramer , 65) und die Königin auf der Gedenktafel ist nackt. Darüber hinaus wird die Königin im Gegensatz zu Darstellungen von Inanna im Profil von vorne gezeigt. Dr. Collon schreibt: „Als Göttin hatte Ereshkigal Anspruch auf den gehörnten Kopfschmuck und das Stab-und-Ring-Symbol.“ Ihre Frontalität ist statisch und unveränderlich, und als Königin der Unterwelt, in der „das Schicksal entschieden wurde“, war sie das ultimative Urteil: Sie hätte durchaus Anspruch auf zwei Stab-und-Ring-Symbole gehabt.“ Auf die gleiche Weise sind die Löwen die Königin steht, könnte Ereshkigals Vormachtstellung über die mächtigsten Lebewesen darstellen und die Eulen könnten mit ihrer Assoziation mit der Dunkelheit mit dem Land der Toten in Verbindung gebracht werden. Die gesamte Ikonographie der Gedenktafel der Königin der Nacht scheint darauf hinzudeuten, dass es sich bei der dargestellten Gottheit um Ereshkigal handelt, aber wie Dr. Collon feststellt, „kann keine eindeutige Verbindung zu Ereshkigal hergestellt werden, da keine Ikonographie bekannt ist: Ihre Verbindung mit dem Tod machte sie zu einer unbeliebtes Thema“ (45). Da es keine bekannte Ikonographie von Ereshkigal gibt, mit der man die Königin der Nacht vergleichen könnte, bleibt die Identität der Königin ein Rätsel. [Enzyklopädie der antiken Geschichte]

ÜBERPRÜFEN: Raum 56 des British Museum; Mesopotamien: Eine große Vitrine beherbergt das „Relief der Königin der Nacht“. Es ist eines der Meisterwerke des British Museum, auch bekannt als „Burney Relief“. Diese Terrakottatafel stammt aus Mesopotamien (größtenteils dem heutigen Irak) und stammt aus der altbabylonischen Zeit, 1800-1750 v. Chr. Ich stand einen Meter von der Vitrine entfernt und beobachtete die Besucher des British Museum; Was werden sie tun, wenn sie dieser „Königin“ begegnen? Im Allgemeinen machten sie einige Fotos von ihr und einige Selfies. Sie verbrachten mehr oder weniger eine Minute. Jetzt war ich an der Reihe. Ich näherte mich dem Fall; Das Glas war sehr sauber und transparent.

Ich werde meine Gedanken als Arzt zum Ausdruck bringen, der die anatomischen Details einer etwa 4000 Jahre alten Frau untersucht hat. Ich bin beratender Neurologe, kein Anatom, aber ich habe Anatomie an der medizinischen Fakultät studiert. Ich habe jeden einzelnen Zentimeter des Queen's Relief unter die Lupe genommen und einige Bilder geschossen. Die weibliche Figur wird so dargestellt, als ob sie lebendig wäre; eine sehr attraktive und nackte Frau. Die Augenhöhlen sind hohl (möglicherweise mit einem anderen Material eingelegt). Die Augenbrauen sind relativ dick und treffen in der Mittellinie aufeinander; ein Stil, der immer noch von vielen irakischen Frauen verwendet wird.

Die Wangen sind voll, die Lippen dünn und die Mundwinkel nach oben gezogen (mit einem schüchternen Lächeln). Ihre Nasen- und Kinnspitzen sind gebrochen. Das rechte Außenohr (oder die Ohrmuschel) ist erhalten geblieben und seine Länge erstreckt sich vom äußeren Augenwinkel (dem äußeren Winkel, in dem beide Augenlider aufeinandertreffen) bis zum Mundwinkel (perfekte menschliche Anatomie). Bei näherer Betrachtung des Gesichts der weiblichen Gottheit fallen die hohlen Augen, die vollen Wangen und die zusammengefügten Augenbrauen auf. Das obere linke Horn ihres Kopfschmucks und der linke Haarknoten sind verloren.

Ein Teil ihrer Stirn ist sichtbar, weil sie einen vierstufigen Kopfschmuck aus Hörnern (Symbol der Göttlichkeit) trägt. Der Kopfschmuck wird von einer Scheibe gekrönt. Das linke Oberhorn ist verloren. Unter dem Kopfschmuck liegen die Haare der Kopfhaut. Allerdings ist der Großteil ihres „langen“ Haares auf beiden Seiten in zwei Knoten geteilt (der linke ist verloren). Der Rest des Haares ist zu zwei Zöpfen zusammengebunden, die auf beiden Seiten der oberen Brustwand und an einer einzigen breiten Halskette herunterreichen. Was für eine vielseitige Frisur sie hat! Ein Teil der rechten Hälfte der Halskette ist verloren.

Der Hals ist relativ schmal und nicht so kurz. Die Schultern sind schmal und relativ abfallend. Die Brüste sind voll und erhöht und ihre äußeren Ränder reichen über die äußere (laterale) Brustwand hinaus. Es gibt keine Spaltung. Obwohl es keine Brustwarzen gibt, wurden beide Warzenhöfe (der kleine pigmentierte Kreis um die Brustwarze) durch ein dunkles Pigment hervorgehoben. Beide Achselhöhlen sind deutlich dargestellt. Die Arme sind symmetrisch nach oben gehoben und die Innenseite beider Hände ist dem Betrachter zugewandt; die Handflächenfalten sind sehr deutlich abgegrenzt.

Die Daumen befinden sich in einer adduzierten Position (Addukt: nach innen zur Mittelachse des Körpers oder zu einem angrenzenden Teil oder Glied ziehen) und halten ein Stab-und-Ring-Symbol (das rechte fehlt), das ebenfalls ein Symbol ist göttlicher Macht. An beiden Handgelenken befinden sich Armbänder aus Ringen; An der Basis des linken Daumens sind noch Spuren roter Farbe zu erkennen. Unterhalb der Brust beginnt der Bauch, der schmaler wird und dessen Außenränder konkav sind. Dann wird das Becken breiter dargestellt als der mittlere Bauchbereich; eine sehr weibliche Einstellung.

Der Nabel (Nabel; Bauchnabel) befindet sich in seiner perfekten anatomischen Position; Es liegt in der Mitte einer imaginären horizontalen Linie, die die Oberseite beider Beckenkämme (den oberen Außenrand des knöchernen Beckens) verbindet. Diese Knochenkämme zeigen sich als konvexe Wölbungen am äußeren Rand des oberen Beckens. Der Schambereich hat eine perfekt dreieckige Form und ist nach innen gebogen. Beide Oberschenkel sind sehr eng adduziert und treffen sich in der Mittellinie. Zwischen den Innenseiten beider Kniegelenke befindet sich ein kleiner spindelförmiger Raum. An jedem Kniegelenk finden wir eine Patella (Kniescheibe).

Etwas unterhalb der Kniegelenke ragen an der Seitenfläche beider Oberschenkel kleine dreieckige Vorsprünge hervor; sie erscheinen als Afterkrallen. An den Knöcheln verwandeln sich die Füße des Weibchens in die eines Vogels. Jeder Fuß besteht aus drei gleich langen, aber getrennten Zehen. Am Knöchel und an den Zehen finden wir mehrere Kratzer; Dabei handelt es sich höchstwahrscheinlich um Scutes. Die Zehen sind aufgefächert und die Füße ruhen auf dem Rücken zweier Löwen, die von zwei großen Eulen flankiert werden.

Die Königin hat zwei Flügel. Die Flügel sind teilweise dreieckig ausgebreitet. Die Flügel sind in einem sehr gut abgegrenzten und stilisierten Federregister dargestellt. Beide Flügel reichen von knapp über den Schultern bis zum oberen Teil beider Oberschenkel. Die Flügel sind sehr ähnlich, aber nicht symmetrisch; Sie unterscheiden sich in der Anzahl der Federn und ihrer Farbe. Das obere Register hat verdeckte Federn, während die übrigen unteren Register lange Schwungfedern enthalten. Beide Löwen liegen auf dem Rücken und blicken mit geschlossenem Maul dem Betrachter entgegen. Die Gesamtform der Eulen weist darauf hin, dass sie nicht aus dem Fruchtbaren Crescent stammen.

Sie alle, die weibliche Gottheit und ihre Gefährten, stehen dem Betrachter gleichzeitig würdevoll gegenüber. Die Gesamtszene ist atemberaubend, besonders wenn man sie im Profil betrachtet. Ich habe allein bei diesem Relief mehr als eine Stunde verbracht! Wer war der Künstler/Bildhauer, der diese wundervolle, charmante, charismatische und liebenswerte Frau geschaffen hat? Hat der Künstler dieses Werk geschaffen, während eine nackte Frau als Modell vor ihm lag? Hat der Künstler Anatomie studiert? Ich mag Kim Kardashian, aber ich liebe diese Königin der Nacht! Wenn Sie das British Museum besuchen, vergessen Sie nicht, nach oben zu gehen (Raum 56) und ihre majesty zu treffen! [Enzyklopädie der antiken Geschichte].

ÜBERPRÜFEN: Das Burney-Relief (auch als Relief der Königin der Nacht bekannt) ist eine mesopotamische Terrakottatafel im Hochrelief aus der Isin-Larsa- oder altbabylonischen Zeit, die eine geflügelte, nackte, göttinnenähnliche Figur mit Vogelkrallen flankiert darstellt von Eulen und auf zwei Löwen sitzend. Das Relief ist im British Museum in London ausgestellt, das es auf die Zeit zwischen 1800 und 1750 v. Chr. datiert. Es stammt aus Südmesopotamien, der genaue Fundort ist jedoch unbekannt.

Abgesehen von seiner charakteristischen Ikonographie zeichnet sich das Stück durch sein hohes Relief und seine relativ große Größe aus, was darauf hindeutet, dass es als Kultrelief verwendet wurde, was es zu einem sehr seltenen Überbleibsel aus dieser Zeit macht. Ob es sich jedoch um Lilitu, Inanna/Ishtar oder Ereshkigal handelt, ist umstritten. Die Echtheit des Objekts wurde seit seinem ersten Erscheinen in den 1930er Jahren angezweifelt, doch in den folgenden Jahrzehnten hat sich die Meinung im Allgemeinen zu seinen Gunsten entwickelt. Ursprünglich im Besitz eines syrischen Händlers, der die Gedenktafel möglicherweise 1924 im Südirak erworben hatte, wurde das Relief im British Museum in London deponiert und 1933 von Dr. HJ Plenderleith analysiert.

Das Museum lehnte jedoch 1935 den Kauf ab, woraufhin die Plakette an den Londoner Antiquitätenhändler Sidney Burney überging; es wurde später als „Burney Relief“ bekannt. Das Relief wurde erstmals 1936 durch eine ganzseitige Reproduktion in The Illustrated London News der Öffentlichkeit bekannt gemacht. Von Burney gelangte es in die Sammlung von Norman Colville, nach dessen Tod es vom japanischen Sammler Goro Sakamoto versteigert wurde. Die britischen Behörden verweigerten ihm jedoch eine Exportlizenz. Das Stück wurde zwischen 1980 und 1991 zur Ausstellung an das British Museum ausgeliehen, und 2003 kaufte das Museum das Relief im Rahmen seiner 250-Jahr- celebrations für 1.500.000 £.

Das Museum benannte die Gedenktafel auch in „Relief der Königin der Nacht“ um. Seitdem tourt das Objekt durch Museen in ganz Großbritannien. Leider ist seine ursprüngliche Herkunft unbekannt. Das Relief wurde nicht archäologisch ausgegraben, daher liegen uns keine weiteren Informationen darüber vor, woher es stammte oder in welchem Kontext es entdeckt wurde. Eine Interpretation des Reliefs beruht daher auf stilistischen Vergleichen mit anderen Objekten, deren Entstehungsdatum und -ort festgestellt wurde, auf einer Analyse der Ikonographie und auf der Interpretation von Textquellen aus der mesopotamischen Mythologie und Religion.

Ausführliche Beschreibungen wurden von Henri Frankfort (1936), von Pauline Albenda (2005) und in einer Monographie von Dominique Collon, Kurator am British Museum, wo sich die Gedenktafel heute befindet, veröffentlicht. Die Gesamtkomposition ist unter Kunstwerken aus Mesopotamien einzigartig, auch wenn viele Elemente interessante Entsprechungen in anderen Bildern aus dieser Zeit haben. Das Relief ist eine Terrakotta-Plakette (gebrannter Ton), 50 x 37 Zentimeter (20 x 15 Zoll) groß, 2 bis 3 Zentimeter (3/4 bis 1 1/4 Zoll) dick, wobei der Kopf der Figur 4,5 Zentimeter vorsteht ( 1 3/4 Zoll) von der Oberfläche entfernt. Zur Herstellung des Reliefs wurde Ton mit kleinen Kalkeinschlüssen mit Spreu vermischt; Sichtbare Falten und Risse deuten darauf hin, dass das Material bei der Bearbeitung recht steif war.

Die Abteilung für wissenschaftliche Forschung des British Museum berichtet: „Es scheint wahrscheinlich, dass die gesamte Plakette geformt wurde“, wobei anschließend einige Details modelliert und andere hinzugefügt wurden, wie zum Beispiel die Stab-und-Ring-Symbole, die Haarsträhnen und die Augen von die Eulen. Anschließend wurde das Relief brüniert und poliert und mit einem spitzen Werkzeug weitere Details eingeschnitten. Durch das Brennen wurde die Spreu verbrannt und es blieben charakteristische Hohlräume und die narbige Oberfläche zurück, die wir heute sehen; Curtis und Collon glauben, dass die Oberfläche in der Antike durch ockerfarbene Farbe geglättet aussah. In ihren Abmessungen ist die einzigartige Gedenktafel größer als die massenhaft hergestellten Terrakottatafeln – Volkskunst- oder Devotionalien –, von denen viele in Hausruinen der Isin-Larsa- und altbabylonischen Zeit ausgegraben wurden.

Insgesamt ist das Relief in ausgezeichnetem Zustand. Es wurde ursprünglich in drei Teilen und einigen Fragmenten vom British Museum erhalten; Nach der Reparatur sind noch einige Risse sichtbar, insbesondere fehlt ein dreieckiges Stück am rechten Rand, aber die Hauptmerkmale der Gottheit und der Tiere sind intakt. Das Gesicht der Figur weist Schäden an der linken Seite, der linken Nasenseite und der Halsregion auf. Der Kopfschmuck weist an der Vorder- und rechten Seite einige Schäden auf, die Gesamtform lässt sich jedoch aus der Symmetrie ableiten. Die Hälfte der Halskette fehlt und das Symbol der Figur, die sie in der rechten Hand hält; Die Schnäbel der Eulen sind verloren und ein Stück eines Löwenschwanzes.

Ein Vergleich der Bilder aus den Jahren 1936 und 2005 zeigt, dass auch einige moderne Schäden entstanden sind: Die rechte Seite der Krone hat jetzt ihre oberste Stufe verloren, und in der unteren linken Ecke ist ein Stück des Bergmusters abgesplittert und das Eule hat ihre rechten Zehen verloren. In allen wichtigen Aspekten ist das Relief jedoch mehr als 3.500 Jahre lang intakt geblieben. Auf dem ursprünglich insgesamt rot bemalten Körper der Figur sind noch Spuren von rotem Pigment vorhanden. Die Federn ihrer Flügel und die Federn der Eulen waren ebenfalls rot gefärbt, abwechselnd mit Schwarz und Weiß. Durch Raman-Spektroskopie wird das rote Pigment als roter Ocker, das schwarze Pigment als amorpher Kohlenstoff („Lampenschwarz“) und das weiße Pigment als Gips identifiziert.

Schwarze Pigmente finden sich auch auf dem Hintergrund der Plakette, den Haaren und Augenbrauen sowie auf den Mähnen der Löwen. Das Schambeindreieck und der Warzenhof erscheinen mit rotem Pigment akzentuiert, wurden aber nicht separat schwarz bemalt. Die Körper der Löwen waren weiß bemalt. Die Kuratoren des British Museum gehen davon aus, dass die Hörner des Kopfschmucks und eines Teils der Halskette ursprünglich gelb gefärbt waren, so wie sie es auch bei einer sehr ähnlichen Tonfigur aus Ur sind. Sie vermuten, dass die Armbänder und die Stab-und-Ring-Symbole ebenfalls gelb bemalt waren. Auf dem Relief sind jedoch keine Spuren von gelbem Pigment mehr vorhanden.

Die nackte weibliche Figur ist realistisch im Hochrelief modelliert. Ihre Augen unter deutlichen, zusammengefügten Augenbrauen sind hohl, vermutlich um eingelegtes Material aufzunehmen – ein Merkmal, das bei Stein-, Alabaster- und Bronzeskulpturen dieser Zeit häufig vorkommt, bei anderen mesopotamischen Tonskulpturen jedoch nicht zu sehen ist. Ihre vollen Lippen sind an den Mundwinkeln leicht nach oben gezogen. Sie ist mit einem vierstufigen Kopfschmuck aus Hörnern geschmückt, der von einer Scheibe gekrönt wird. Ihr Kopf wird von zwei Haarzöpfen umrahmt, wobei der Großteil ihrer Haare im Nacken zu einem Knoten zusammengebunden ist und zwei keilförmige Zöpfe bis zu ihren Brüsten reichen.

Die stilisierte Bearbeitung ihrer Haare könnte eine zeremonielle Perücke darstellen. Sie trägt eine einzelne breite Halskette, die aus Quadraten besteht, die mit horizontalen und vertikalen Linien strukturiert sind und möglicherweise vier Perlen pro Quadrat darstellen. Diese Halskette ist praktisch identisch mit der Halskette des Gottes, die in Ur gefunden wurde, mit der Ausnahme, dass die Halskette des letzteren drei Linien zu einem Quadrat aufweist. Um beide Handgelenke trägt sie Armbänder, die aus drei Ringen zusammengesetzt zu sein scheinen. Beide Hände sind symmetrisch nach oben gehoben, die Handflächen sind dem Betrachter zugewandt und mit sichtbaren Lebens-, Kopf- und Herzlinien versehen. Sie halten zwei Stab-und-Ring-Symbole, von denen nur das in der linken Hand gut erhalten ist.

Über ihren Schultern erstrecken sich zwei Flügel mit klar definierten, stilisierten Federn in drei Registern. Die Federn im oberen Register sind als überlappende Schuppen (Verstecke) dargestellt, die unteren beiden Register haben lange, versetzte Schwungfedern, die mit einem Lineal gezeichnet wirken und in einer konvexen Hinterkante enden. Die Federn haben glatte Oberflächen; Es wurden keine Widerhaken gezogen. Die Flügel sind ähnlich, aber nicht ganz symmetrisch und unterscheiden sich sowohl in der Anzahl der Schwungfedern als auch in den Details der Farbgebung. Ihre Flügel sind dreieckig ausgebreitet, aber nicht vollständig ausgestreckt. Die Brüste sind voll und hoch, jedoch ohne separat modellierte Brustwarzen.

Ihr Körper wurde mit Liebe zum naturalistischen Detail geformt: der tiefe Nabel, der strukturierte Bauch, der „sanft modellierte Schambereich“, die geschwungene Kontur der Hüfte unterhalb des crest und die knöcherne Struktur der Beine mit ausgeprägten Kniescheiben deuten auf „eine künstlerische Fähigkeit hin, die mit ziemlicher Sicherheit auf beobachtetem Studium beruht“. Von ihren Waden direkt unterhalb des Knies erstreckt sich ein spornartiger Vorsprung, eine Falte oder ein Büschel, den Collon als Afterkrallen interpretiert. Unterhalb des Schienbeins verwandeln sich die Beine der Figur in die eines Vogels. Die Vogelfüße sind detailliert und haben drei lange, gut getrennte Zehen von ungefähr gleicher Länge.

In die Oberfläche des Knöchels und der Zehen wurden Linien geritzt, um die Rillen darzustellen, und alle sichtbaren Zehen haben hervorstehende Krallen. Ihre Zehen sind nach unten gestreckt, ohne perspektivische Verkürzung; Sie scheinen nicht auf einer Grundlinie zu ruhen und verleihen der Figur so den Eindruck, als ob sie vom Hintergrund gelöst wäre, als würde sie schweben. Die beiden Löwen haben eine männliche Mähne, gemustert mit dichten, kurzen Linien; Die Mähnen setzen sich unter dem Körper fort. Aus den Ohren des Löwen und auf seinen Schultern wachsen deutlich gemusterte Haarbüschel, die von einem zentralen scheibenförmigen Wirbel ausgehen.

Sie liegen in Bauchlage, ihre Köpfe sind mit Liebe zum Detail geformt, aber mit einer gewissen künstlerischen Freiheit in ihrer Form, z. B. was ihre runden Formen betrifft. Beide Löwen blicken zum Betrachter, beide haben ihr Maul geschlossen. Die abgebildeten Eulen sind erkennbar, aber nicht naturalistisch geformt: Die Form des Schnabels, die Länge der Beine und Details des Gefieders weichen von denen der in der Region heimischen Eulen ab. Ihr Gefieder ist wie die Flügel der Gottheit in Rot, Schwarz und Weiß gefärbt; es ist bilateral ähnlich, aber nicht perfekt symmetrisch. Beide Eulen haben auf der rechten Seite ihres Gefieders eine Feder mehr als auf der linken Seite. Die Beine, Füße und Krallen sind rot.

Die Gruppe ist auf einem schwarz bemalten Schuppenmuster platziert. Auf diese Weise wurden Bergketten in der mesopotamischen Kunst häufig symbolisiert. Stilistische Vergleiche verorten das Relief frühestens in der Isin-Larsa-Zeit oder etwas später in den Beginn der altbabylonischen Zeit. Frankfort weist insbesondere auf die stilistische Ähnlichkeit mit dem in Ur gefundenen skulptierten Kopf einer männlichen Gottheit hin, der laut Collon „der Königin der Nacht in Qualität, Verarbeitung und ikonografischen Details so nahe kommt, dass er durchaus aus derselben Werkstatt stammen könnte“. ." Daher ist Ur eine mögliche Herkunftsstadt des Reliefs, aber nicht die einzige.

Edith Porada weist auf die virtuelle Stilidentität hin, die die Haarbüschel des Löwen haben, und zwar mit dem gleichen Detail, das auf zwei Fragmenten von Tontafeln zu sehen ist, die in Nippur ausgegraben wurden. Und Agnès Spycket berichtete von einer ähnlichen Halskette auf einem in Isin gefundenen Fragment. Ein Entstehungsdatum zu Beginn des zweiten millennium v. Chr. ordnet das Relief einer Region und Zeit zu, in der die politische Situation instabil war, gekennzeichnet durch den zunehmenden und schwindenden Einfluss der Stadtstaaten Isin und Larsa, eine Invasion der Elamiter usw schließlich die Eroberung durch Hammurabi bei der Einigung im babylonischen Reich 1762 v

Drei- bis fünfhundert Jahre zuvor hatte die Bevölkerung ganz Mesopotamiens mit etwa 300.000 ihren historischen Höchststand erreicht. Elamitische Invasoren stürzten daraufhin die dritte Dynastie von Ur und die Bevölkerung sank auf etwa 200.000; Zum Zeitpunkt der Erleichterung hatte sie sich auf diesem Wert stabilisiert. Städte wie Nippur und Isin hätten etwa 20.000 Einwohner gehabt und Larsa vielleicht 40.000; Hammurabis Babylon wuchs bis 1700 v. Chr. auf 60.000 Einwohner. Um Städte dieser Größe zu erhalten, sind eine gut entwickelte Infrastruktur und eine komplexe Arbeitsteilung erforderlich.

Die Herstellung religiöser Bilder könnte von spezialisierten Handwerkern durchgeführt worden sein: Es wurden zahlreiche kleinere Andachtstafeln ausgegraben, die in Formen hergestellt wurden. Obwohl die fruchtbaren crescent als die ältesten in der Geschichte gelten, standen zum Zeitpunkt der Herstellung des Burney-Reliefs auch andere Zivilisationen der Spätbronzezeit in voller Blüte. Reisen und kultureller Austausch waren nicht alltäglich, aber dennoch möglich. Im Osten befand sich Elam mit seiner Hauptstadt Susa häufig in militärischen Konflikten mit Isin, Larsa und später Babylon. Darüber hinaus hatte die Indus-Tal-Zivilisation ihren Höhepunkt bereits überschritten und in China blühte die Erlitou-Kultur auf.

Im Südwesten wurde Ägypten von der 12. Dynastie regiert, weiter westlich dominierte die minoische Zivilisation mit ihrem Zentrum auf Kreta und dem Alten Palast in Knossos das Mittelmeer. Nördlich von Mesopotamien errichteten die anatolischen Hethiter ihr altes Königreich über den Hattianern; Sie beendeten Babylons Reich mit der Plünderung der Stadt im Jahr 1531 v. Chr. Tatsächlich erwähnt Collon diesen raid möglicherweise als Grund für die Beschädigung der rechten Seite des Reliefs.

Die Größe der Gedenktafel lässt darauf schließen, dass sie in einen Schrein gehörte, möglicherweise als Kultobjekt; es war wahrscheinlich in eine Lehmziegelmauer eingelassen. Ein solcher Schrein könnte ein spezieller Raum in einem großen Privathaus oder einem anderen Haus gewesen sein, aber nicht der Hauptschwerpunkt der Verehrung in einem der Tempel der Stadt, der rund geformte Darstellungen von Göttern enthalten hätte. Mesopotamische Tempel hatten damals eine rechteckige Cella, oft mit Nischen auf beiden Seiten. Laut Thorkild Jacobsen könnte sich dieser Schrein in einem Bordell befunden haben.

Verglichen mit der Bedeutung der Religionsausübung in Mesopotamien und der Anzahl der vorhandenen Tempel sind nur sehr wenige Kultfiguren erhalten geblieben. An mangelndem künstlerischen Können liegt das sicher nicht: Der „Widder im Dickicht“ zeigt, wie aufwändig solche Skulpturen schon 600 bis 800 Jahre früher gewesen sein können. Es liegt auch nicht an mangelndem Interesse an religiöser Skulptur: Gottheiten und Mythen sind auf Rollsiegeln und den wenigen erhaltenen Stelen, Kudurrus und Reliefs allgegenwärtig.

Vielmehr erscheint es plausibel, dass die Hauptanbetungsfiguren in Tempeln und Schreinen aus so wertvollen Materialien bestanden, dass sie während der vielen Machtwechsel in der Region der Plünderung nicht entgehen konnten. Das Burney-Relief ist vergleichsweise schlicht und daher erhalten. Tatsächlich ist das Relief eine von nur zwei existierenden großen, figürlichen Darstellungen aus der altbabylonischen Zeit. Bei dem anderen handelt es sich um den oberen Teil des Kodex von Hammurabi, der tatsächlich im elamitischen Susa entdeckt und als Beute dorthin gebracht wurde.

Ein statisches, frontales Bild ist typisch für religiöse Bilder, die für den Gottesdienst bestimmt sind. Symmetrische Kompositionen sind in der mesopotamischen Kunst üblich, wenn der Kontext nicht erzählerisch ist. Auf Zylinderdichtungen wurden viele Beispiele gefunden. Üblich sind dreiteilige Arrangements eines Gottes und zweier weiterer Figuren, es gibt aber auch fünfteilige Arrangements. Insofern folgt die Erleichterung etablierten Konventionen. In Bezug auf die Darstellung ist die Gottheit mit einer naturalistischen, aber „bescheidenen“ Nacktheit geformt, die an ägyptische Göttinnenskulpturen erinnert, die mit einem klar definierten Nabel- und Schambereich, aber ohne Details geformt sind; dort weist der untere Saum eines Kleides darauf hin, dass eine gewisse Bedeckung beabsichtigt ist, auch wenn diese nicht verdeckt.

In einer typischen Statue dieses Genres werden Pharao Menkaura und zwei Göttinnen, Hathor und Bat, in Menschengestalt dargestellt und naturalistisch geformt, genau wie im Burney-Relief; Tatsächlich wurden Hathor die Züge von Königin Khamerernebty II. verliehen. Die Darstellung eines anthropomorphen Gottes als naturalistischen Menschen ist eine innovative künstlerische Idee, die möglicherweise von Ägypten nach Mesopotamien gelangt ist, ebenso wie eine Reihe von Konzepten religiöser Riten, Architektur, „Banketttafeln“ und anderer künstlerischer Innovationen zuvor. In dieser Hinsicht zeigt das Burney-Relief eine deutliche Abkehr vom schematischen Stil der anbetenden Männer und Frauen, die in Tempeln aus der Zeit vor etwa 500 Jahren zu finden waren.

Es unterscheidet sich auch vom nächsten großen Stil in der Region: der assyrischen Kunst mit ihren starren, detaillierten Darstellungen, meist von Kriegs- und Jagdszenen. Das außergewöhnliche Überleben des Figurentyps, obwohl sich Interpretationen und Kultkontext im Laufe der Jahrhunderte veränderten, kommt in der gegossenen Terrakotta-Grabfigur aus dem 1. Jahrhundert v. Chr. zum Ausdruck, die aus Myrina an der Küste von Mysien in Kleinasien stammt und dort ausgegraben wurde Französische Schule in Athen, 1883; Die Terrakotta wird im Musée du Louvre aufbewahrt. Zu einer ähnlich anspruchsvollen Skulptur gehört der sumerische „Widder im Dickicht“, der von Leonard Woolley auf dem königlichen Friedhof von Ur ausgegraben und auf etwa 2600–2400 v. Chr. datiert wurde und aus Holz, Blattgold, Lapislazuli und Muscheln besteht. Das einzige andere erhaltene große Bild aus dieser Zeit: oberer Teil des Kodex von Hammurabi, ca. 1760 v. Chr. Hammurabi vor dem Sonnengott Schamasch. Dazu gehörten auch ein vierstufiger, gehörnter Kopfschmuck, das Stab-und-Ring-Symbol und das Bergkettenmuster unter Shamashs Füßen, alles aus schwarzem Basalt.

Ähnliche Göttinnendarstellungen kommen in ägyptischen Denkmälern vor. Beispielsweise findet man im Kairoer Museum die Triade der ägyptischen Göttin Hathor und der Nome-Göttin Bat, die den Pharao Menkaura anführt; aus der vierten Dynastie, etwa 2400 v. Chr. Eine typische Darstellung eines mesopotamischen Anbeters aus dem dritten millennium v. Chr., Eshnunna, aus Alabaster, datiert auf etwa 2700 v. Chr., befindet sich im New Yorker Metropolitan Museum of Art. Eine weitere assyrische Reliefgottheitsdarstellung befindet sich im Louvre. Bekannt als „Segensgeist“, ursprünglich aus dem Palast von Sargon II. und auf etwa 716 v. Chr. datiert. Im Vergleich zu bildenden Kunstwerken aus derselben Zeit passt das Relief recht gut zu seinem Darstellungsstil und seiner reichen Ikonographie.

Weitere ähnliche Darstellungen aus derselben Zeit umfassen eine Frau im Ischtar-Tempel in Mari (zwischen 2500 und 2400 v. Chr.), die im Louvre gefunden wurde. Die neosumerische Göttin Bau, ebenfalls im Louvre gefunden, Ursprung Telloh, etwa 2100 v. Chr. Auch eine geformte Gedenktafel von Ischtar, ebenfalls im Louvre gefunden, Ursprung Anfang des zweiten millennium , Eshnunna. Die „Ischtar-Vase“, frühes 2. millennium v. Chr., Larsa, ebenfalls im Louvre. Und schließlich im British Museum eine Darstellung einer Frau aus einem altbabylonischen Tempel. Die mesopotamische Religion kennt buchstäblich Tausende von Gottheiten, und für etwa ein Dutzend wurden unterschiedliche Ikonographien identifiziert. Seltener werden Götter durch ein schriftliches Etikett oder eine Widmung identifiziert; Solche Etiketten wären nur für die gebildeten Eliten gedacht gewesen.

Bei der Schaffung eines religiösen Objekts hatte der Bildhauer nicht die Freiheit, neuartige Bilder zu schaffen: Die Darstellung von Gottheiten, ihre Attribute und ihr Kontext waren ebenso Teil der Religion wie die Rituale und die Mythologie. Tatsächlich könnten Innovationen und Abweichungen von einem akzeptierten Kanon als sektiererisches Vergehen angesehen werden. Der große Grad an Ähnlichkeit, der bei Tafeln und Siegeln zu finden ist, legt nahe, dass detaillierte Ikonographien auf berühmten Kultstatuen basieren könnten; Sie begründeten die visuelle Tradition für solche abgeleiteten Werke, sind jedoch inzwischen verloren gegangen. Es scheint jedoch, dass das Burney-Relief das Produkt einer solchen Tradition und nicht ihre Quelle war, da seine Zusammensetzung einzigartig ist.

Die frontale Darstellung der Gottheit ist für eine Kulttafel angemessen, da sie nicht nur ein „bildlicher Hinweis auf einen Gott“, sondern „ein Symbol seiner Gegenwart“ ist. Da es sich bei dem Relief um die einzige existierende Gedenktafel handelt, die für den Gottesdienst bestimmt ist, wissen wir nicht, ob dies generell zutrifft. Doch diese besondere Darstellung einer Göttin stellt ein spezifisches Motiv dar: eine nackte Göttin mit Flügeln und Vogelfüßen. Ähnliche Bilder wurden auf mehreren Gedenktafeln, auf einer Vase von Larsa (oben beschrieben) und auf mindestens einem Rollsiegel gefunden. Sie stammen alle aus ungefähr derselben Zeit.

In allen Fällen bis auf eines sind die Vorderansicht, die Nacktheit, die Flügel und die gehörnte Krone Merkmale, die zusammen vorkommen; Somit sind diese Bilder in ihrer Darstellung einer bestimmten Göttin ikonographisch miteinander verbunden. Darüber hinaus sind Beispiele dieses Motivs die einzigen existierenden Beispiele eines nackten Gottes oder einer nackten Göttin; alle anderen Götterdarstellungen sind bekleidet. Die Füße des Vogels sind nicht immer gut erhalten, es gibt jedoch keine Gegenbeispiele einer nackten, geflügelten Göttin mit menschlichen Füßen. Die gehörnte Krone, meist vierstufig, ist das allgemeinste Symbol einer Gottheit in der mesopotamischen Kunst. Männliche und weibliche Götter tragen es gleichermaßen.

In manchen Fällen tragen „geringere“ Götter Kronen mit nur einem Paar Hörnern, aber die Anzahl der Hörner ist im Allgemeinen kein Symbol für „Rang“ oder Bedeutung. Die Form, die wir hier sehen, ist ein Stil, der in der neosumerischen Zeit und später beliebt war; Frühere Darstellungen zeigen Hörner, die aus einem konischen Kopfstück herausragen. Geflügelte Götter, andere Fabelwesen und Vögel sind vom 3. millennium bis zu den Assyrern häufig auf Rollsiegeln und Stelen abgebildet. Es sind sowohl zweiflügelige als auch vierflügelige Figuren bekannt, wobei die Flügel meist seitlich ausgestreckt sind. Ausgebreitete Flügel sind Teil einer Art der Darstellung von Ishtar. Die spezifische Darstellung der hängenden Flügel der nackten Göttin könnte sich jedoch aus dem ursprünglichen Umhang entwickelt haben.

Das Stab- und Ringsymbol kann die Messwerkzeuge eines Bauherrn oder Architekten oder eine symbolische Darstellung dieser Werkzeuge darstellen. Es wird häufig auf Zylindersiegeln und Stelen dargestellt, wo es immer von einem Gott gehalten wird, normalerweise entweder Schamasch, Ischtar und in späteren babylonischen Bildern auch Marduk. Das Symbol wurde oft auch auf einen König erweitert. Löwen werden hauptsächlich mit Ishtar oder den männlichen Göttern Shamash oder Ningirsu in Verbindung gebracht. In der mesopotamischen Kunst werden Löwen fast immer mit offenem Rachen dargestellt. H. Frankfort schlägt vor, dass das Burney-Relief eine Modifikation des normalen Kanons darstellt, die auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass die Löwen dem Anbeter zugewandt sind: Die Löwen könnten unangemessen bedrohlich wirken, wenn ihr Maul geöffnet wäre.

In der mesopotamischen Kunst gibt es keine weiteren Beispiele für Eulen im ikonografischen Kontext, noch gibt es Texthinweise, die Eulen direkt mit einem bestimmten Gott oder einer bestimmten Göttin in Verbindung bringen. Ein auf einem Schuppenmuster stehender oder sitzender Gott ist eine typische Szenerie für die Darstellung einer Theophanie. Es wird mit Göttern in Verbindung gebracht, die eine gewisse Verbindung zu Bergen haben, ist aber nicht auf eine bestimmte Gottheit beschränkt. Die Figur wurde zunächst als Darstellung von Ishtar (Inanna) identifiziert, doch fast sofort wurden andere Argumente vorgebracht. Die Identifizierung des Reliefs mit der Darstellung von „Lilith“ ist zu einem festen Bestandteil populärer Schriften zu diesem Thema geworden.

Raphael Patai glaubt, dass das Relief die einzige erhaltene Darstellung einer sumerischen Dämonin namens Lilitu ist und somit die Ikonographie von Lilitu definiert. Zitate zu dieser Behauptung führen auf Henri Frankfort (1936) zurück. Frankfort selbst stützte seine Interpretation der Gottheit als Dämonin Lilith auf das Vorhandensein von Flügeln, die Füße der Vögel und die Darstellung von Eulen. Er zitiert das babylonische Gilgamesch-Epos als Quelle dafür, dass solche „Geschöpfe Bewohner des Landes der Toten“ sind. In diesem Text wird Enkidus Aussehen teilweise in das eines gefiederten Wesens geändert und er wird in die Unterwelt geführt, wo Kreaturen leben, die „vogelähnlich sind und ein Federgewand tragen“.

Diese Passage spiegelt den Glauben der Sumerer an die Unterwelt wider, und Frankfort führt Beweise dafür an, dass Nergal, der Herrscher der Unterwelt, mit Vogelfüßen und in ein gefiedertes Gewand gehüllt dargestellt wird. Frankfort identifizierte die Figur jedoch nicht selbst mit Lilith; vielmehr zitiert er stattdessen Emil Kraeling (1937). Kraeling glaubt, dass die Figur „ein übermenschliches Wesen niedrigerer Ordnung“ ist; er erklärt nicht genau warum. Anschließend führt er aus: „Flügel … deuten regelmäßig auf einen Dämon hin, der mit dem Wind in Verbindung gebracht wird“ und „Eulen könnten durchaus auf die nächtlichen Gewohnheiten dieses weiblichen Dämons hinweisen.“ Er schließt Lamashtu und Pazuzu als Dämonenkandidaten aus und stellt fest: „Vielleicht haben wir hier eine dritte Darstellung eines Dämons.“ Wenn ja, muss es Lilîtu sein … der Dämon eines bösen Windes“, genannt ki-sikil-lil-la (wörtlich „Windmädchen“ oder „Phantommädchen“, nicht „schöne Jungfrau“, wie Kraeling behauptet).

Dieser Ki-Sikil-Lil ist ein Antagonist von Inanna (Ishtar) in einer kurzen Episode des Gilgamesch-Epos, die sowohl von Kraeling als auch von Frankfort als weiterer Beweis für die Identifizierung als Lilith angeführt wird, obwohl auch dieser Anhang inzwischen umstritten ist. In dieser Episode wird Inannas heiliger Huluppu-Baum von böswilligen Geistern heimgesucht. Frankfort zitiert eine vorläufige Übersetzung von Gadd (1933): „Inmitten hatte Lilith ein Haus gebaut, die kreischende Magd, die fröhliche, die strahlende Königin des Himmels.“ In modernen Übersetzungen heißt es jedoch stattdessen: „In seinem Koffer baute sich die Phantommagd eine Wohnung, die Magd, die mit freudigem Herzen lacht.“ Aber die heilige Inanna weinte.

Die frühere Übersetzung impliziert eine Assoziation des Dämons Lilith mit einer schreienden Eule und betont gleichzeitig ihre gottähnliche Natur; Die moderne Übersetzung unterstützt keines dieser Attribute. Tatsächlich schreibt Cyril J. Gadd (1933), der erste Übersetzer: „ardat lili (kisikil-lil) wird in der babylonischen Mythologie nie mit Eulen in Verbindung gebracht“ und „die jüdischen Überlieferungen über Lilith in dieser Form scheinen spät und veraltet zu sein.“ keine große Autorität“. Diese einzelne Beweislinie wurde als praktischer Beweis dafür angesehen, dass das Burney-Relief mit „Lilith“ identifiziert wurde, möglicherweise durch spätere Assoziationen von „Lilith“ in späteren jüdischen Quellen motiviert.

Die Verbindung von Lilith mit Eulen in späterer jüdischer Literatur wie den Liedern des Weisen (1. Jahrhundert v. Chr.) und dem babylonischen Talmud (5. Jahrhundert n. Chr.) geht auf einen Hinweis auf eine Lilith in einer Liste wilder Vögel und Tiere in Jesaja (7. Jahrhundert) zurück Jahrhundert v. Chr.), obwohl einige Gelehrte wie Blair (2009) den vortalmudischen Jesaja-Bezug für nicht übernatürlich halten, und dies spiegelt sich in einigen modernen Bibelübersetzungen wider:

Jesaja 34:13 „Dornen werden über seinen Burgen wachsen, Nesseln und Disteln über seinen Burgen. Es soll der Aufenthaltsort der Schakale sein, ein Aufenthaltsort für Strauße. Und wilde Tiere werden auf Hyänen treffen; die wilde Ziege wird zu ihrem Artgenossen schreien; Tatsächlich lässt sich dort der Nachtvogel (Lilit oder Lilith) nieder und findet für sich einen Ruheplatz. Dort nistet und legt und schlüpft die Eule und sammelt ihre Jungen in ihrem Schatten; tatsächlich sind dort die Falken versammelt, jeder mit seinem Partner.“ Heute wird die Identifizierung des Burney-Reliefs mit Lilith in Frage gestellt, und die Figur wird heute allgemein als Göttin der Liebe und des Krieges identifiziert.

Fünfzig Jahre später revidierte Thorkild Jacobsen diese Interpretation grundlegend und identifizierte die Figur in einer Analyse, die hauptsächlich auf Textbeweisen beruhte, als Inanna (akkadisch: Ishtar). Laut Jacobsen: „Die Hypothese, dass diese Tafel zur Anbetung geschaffen wurde, macht es unwahrscheinlich, dass ein Dämon abgebildet war.“ Dämonen hatten in der mesopotamischen Religionspraxis keinen Kult, da Dämonen „kein Essen kennen, kein Getränk kennen, kein Mehlopfer essen und kein Trankopfer trinken“. Daher konnte „mit ihnen kein Verhältnis des Gebens und Nehmens hergestellt werden“. Die gehörnte Krone ist ein Symbol der Göttlichkeit, und die Tatsache, dass sie vierstufig ist, lässt auf einen der Hauptgötter des mesopotamischen Pantheons schließen.

Inanna war die einzige Göttin, die mit Löwen in Verbindung gebracht wurde. Beispielsweise wird in einer Hymne von En-hedu-ana ausdrücklich „Inanna, sitzend auf gekreuzten (oder angeschnallten) Löwen“ erwähnt. Die Göttin ist auf Bergen stehend dargestellt. Laut Textquellen befand sich Inannas Zuhause auf Kur-mùsh, den Bergkämmen. Ikonographisch gesehen wurden auch andere Götter auf Bergschuppen dargestellt, es gibt jedoch Beispiele, in denen Inanna auf einem Bergmuster abgebildet ist, ein anderer Gott jedoch nicht, dh das Muster wurde tatsächlich manchmal zur Identifizierung von Inanna verwendet. Das Stab-und-Ring-Symbol, ihre Halskette und ihre Perücke sind Attribute, auf die im Mythos von Inannas Abstieg in die Unterwelt ausdrücklich Bezug genommen wird.

Jacobsen zitiert Textbeweise, dass das akkadische Wort eššebu (Eule) dem sumerischen Wort ninna entspricht und dass das sumerische Dnin-ninna (göttliche Dame ninna) dem akkadischen Wort Ishtar entspricht. Das sumerische Ninna kann auch als akkadisches Kilili übersetzt werden, was auch ein Name oder Beiname für Ishtar ist. Inanna/Ishtar als Hure oder Göttin der Huren war ein bekanntes Thema in der mesopotamischen Mythologie und in einem Text wird Inanna kar-kid (Hure) und ab-ba-[šú]-šú genannt, was auf Akkadisch mit kilili wiedergegeben würde. Somit scheint es eine Reihe von Metaphern zu geben, die Prostituierte und Eule mit der Göttin Inanna/Ishtar verbinden; Dies könnte den rätselhaftesten Teil des Reliefs einem bekannten Aspekt von Ishtar zuordnen.

Jacobsen kommt zu dem Schluss, dass diese Verbindung ausreichen würde, um Krallen und Flügel zu erklären, und fügt hinzu, dass die Nacktheit darauf hindeuten könnte, dass es sich bei dem Relief ursprünglich um den Hausaltar eines Bordells handelte. Im Gegensatz dazu erkennt das British Museum zwar die Möglichkeit an, dass das Relief entweder Lilith oder Ishtar darstellt, bevorzugt jedoch eine dritte Identifizierung: Ishtars Gegenspielerin und Schwester Ereshkigal, die Göttin der Unterwelt.] Diese Interpretation basiert auf der Tatsache, dass die Flügel dies nicht sind ausgebreitet und dass der Hintergrund des Reliefs ursprünglich schwarz bemalt war. Wenn dies die richtige Identifizierung wäre, wäre das Relief (und damit auch die kleineren Tafeln mit nackten, geflügelten Göttinnen) die einzige bekannte figurative Darstellung von Ereshkigal.

Edith Porada, die als erste diese Identifizierung vorschlug, bringt hängende Flügel mit Dämonen in Verbindung und stellt dann fest: „Wenn sich die vorgeschlagene Herkunft des Burney-Reliefs in Nippur als richtig erweist, muss die darauf abgebildete imposante dämonische Figur möglicherweise mit der Frau identifiziert werden.“ Herrscher der Toten oder mit einer anderen bedeutenden Figur des altbabylonischen Pantheons, die gelegentlich mit dem Tod in Verbindung gebracht wurde. Porada legte keine weiteren unterstützenden Beweise vor, doch eine andere im Jahr 2002 veröffentlichte Analyse kommt zu dem gleichen Ergebnis.

E. von der Osten-Sacken beschreibt Beweise für einen schwach entwickelten, aber dennoch bestehenden Kult für Ereshkigal; Sie zitiert Aspekte der Ähnlichkeit zwischen den Göttinnen Ishtar und Ereshkigal aus Textquellen – zum Beispiel werden sie im Mythos von „Inannas Abstieg in die Unterwelt“ „Schwestern“ genannt – und erklärt schließlich das einzigartige Doppelsymbol aus Stab und Ring in folgendermaßen: „Ereshkigal würde hier auf dem Höhepunkt ihrer Macht gezeigt werden, als sie ihrer Schwester die göttlichen Symbole und vielleicht auch ihre identifizierenden Löwen abgenommen hatte.“

Der Artikel der London Illustrated News aus dem Jahr 1936 hatte „keine Zweifel an der Echtheit“ des Objekts, das „einer umfassenden chemischen Untersuchung unterzogen“ worden war und Spuren von Bitumen zeigte, „das auf eine Weise ausgetrocknet ist, die nur im Laufe vieler Jahrhunderte möglich ist“. Stilistische Zweifel wurden jedoch nur wenige Monate später von D. Opitz geäußert, der auf die „absolute Einzigartigkeit“ der Eulen ohne Vergleichbares in allen babylonischen figurativen Artefakten hinwies. In einem aufeinanderfolgenden Artikel untersuchte E. Douglas Van Buren Beispiele sumerischer Kunst, die ausgegraben und nachgewiesen worden waren, und präsentierte Beispiele: Ischtar mit zwei Löwen, die Louvre-Plakette einer nackten, vogelfüßigen Göttin, die auf zwei Löwen steht Steinböcke und ähnliche Tafeln und sogar eine kleine Hämatit-Eule, obwohl die Eule ein isoliertes Stück ist und nicht in einem ikonografischen Kontext steht.

Ein Jahr später erkannte Frankfort Van Burens Beispiele an, fügte einige seiner eigenen hinzu und kam zu dem Schluss, „dass die Erleichterung echt ist“. Opitz (1937) stimmte dieser Meinung zu, betonte jedoch erneut, dass die Ikonographie nicht mit anderen Beispielen übereinstimme, insbesondere was das Stab-und-Ring-Symbol betrifft. Diese Symbole standen im Mittelpunkt einer Mitteilung von Pauline Albenda (1970), die erneut die Echtheit des Reliefs in Frage stellte. Anschließend führte das British Museum eine Thermolumineszenzdatierung durch, die mit der Einbrennung des Reliefs in der Antike übereinstimmte; Die Methode ist jedoch ungenau, wenn keine Proben des umgebenden Bodens zur Abschätzung der Hintergrundstrahlungswerte verfügbar sind.

Eine Widerlegung von Albenda durch Curtis und Collon (1996) veröffentlichte die wissenschaftliche Analyse; Das British Museum war von dem Relief so überzeugt, dass es es 2003 kaufte. Der Diskurs ging jedoch weiter: In ihrer ausführlichen Neuanalyse der Stilmerkmale nannte Albenda das Relief erneut „eine Pastiche künstlerischer Merkmale“ und „sei weiterhin nicht von seiner Antike überzeugt“. Ihre Argumente wurden in einer Gegenerwiderung von Collon (2007) widerlegt und insbesondere darauf hingewiesen, dass das gesamte Relief in einer Einheit geschaffen wurde, es also keine Möglichkeit gibt, dass eine moderne Figur oder Teile davon einem antiken Hintergrund hinzugefügt wurden.

Collon überprüfte auch die ikonografischen Verbindungen zu Provenienzstücken. Abschließend stellt Collon fest: „[Edith Porada] glaubte, dass eine Fälschung mit der Zeit immer schlechter aussehen würde, während ein echter Gegenstand immer besser werden würde ... Im Laufe der Jahre ist [die Königin der Nacht] tatsächlich besser geworden.“ und besser und immer interessanter. Für mich ist sie ein echtes Kunstwerk der altbabylonischen Zeit.“ 2008/09 war das Relief in Ausstellungen zu Babylon im Pergamonmuseum in Berlin, im Louvre in Paris und im Metropolitan Museum of Art in New York zu sehen. [Wikipedia].

ÜBERPRÜFEN: Ischtar war die mesopotamische Göttin der Liebe, Schönheit, des Geschlechts, des Verlangens, der Fruchtbarkeit, des Krieges, des Kampfes und der politischen Macht, das ostsemitische (akkadische, assyrische und babylonische) Gegenstück zur sumerischen Inanna und ein Verwandter der nordwestsemitischen Göttin Astarte und die armenische Göttin Astghik. Ishtar war eine wichtige Gottheit in der mesopotamischen Religion von etwa 3500 v. Chr. bis zu ihrem allmählichen Niedergang zwischen dem 1. und 5. Jahrhundert n. Chr. mit der Ausbreitung des Christentums. Ishtars Hauptsymbole waren der Löwe und der achtzackige Stern von Ishtar. Sie wurde mit dem Planeten Venus in Verbindung gebracht und übernahm viele wichtige Aspekte ihres Charakters und ihres Kults von der früheren sumerischen Göttin Inanna. Ishtars berühmtester Mythos ist die Geschichte ihres Abstiegs in die Unterwelt, die größtenteils auf einer älteren, ausführlicheren sumerischen Version mit Inanna basiert.

In der akkadischen Standardversion des Gilgamesch-Epos wird Ishtar als verwöhnte und hitzköpfige Femme Fatale dargestellt, die Gilgamesch als ihre Gemahlin verlangt. Als er sich weigert, lässt sie den Stier des Himmels los, was den Tod von Enkidu zur Folge hat. Dies steht in scharfem Kontrast zu Inannas radikal anderer Darstellung im früheren sumerischen Epos von Gilgamesch, Enkidu und der Unterwelt. Ishtar erscheint auch im hethitischen Schöpfungsmythos und in der neuassyrischen Geburtslegende von Sargon. Obwohl in verschiedenen Veröffentlichungen behauptet wurde, dass Ishtars Name die Wurzel des modernen englischen Wortes Easter sei, wurde dies von angesehenen Gelehrten abgelehnt, und solche Etymologien werden nicht in Standard-Nachschlagewerken aufgeführt.

Ishtar ist ein semitischer Name mit ungewisser Etymologie, der möglicherweise von einem semitischen Begriff abgeleitet ist, der „bewässern“ bedeutet. George A. Barton, ein früher Forscher auf diesem Gebiet, vermutet, dass der Name von „Bewässerungsgraben“ und „das, was nur durch Wasser bewässert wird“ herrührt und daher „diejenige, die bewässert“, „wird bewässert“ oder „das Selbst“ bedeutet -waterer". Unabhängig davon, welche Interpretation richtig ist, scheint der Name von Bewässerung und landwirtschaftlicher Fruchtbarkeit abgeleitet zu sein. Der Name Ischtar kommt als Element in Personennamen aus der vor- und nachsargonischen Zeit in Akkad, Assyrien und Babylonien vor. Einige Gelehrte glauben, dass Ishtar als weibliche Form des Gottes Attar entstanden sein könnte, der in Inschriften aus Ugarit und Südarabien erwähnt wird.

Der Morgenstern wurde möglicherweise als männliche Gottheit konzipiert, die über die Künste des Krieges herrschte, und der Abendstern könnte als weibliche Gottheit vorgestellt werden, die über die Künste der Liebe herrschte. Bei den Akkadiern, Assyrern und Babyloniern verdrängte der Name des männlichen Gottes schließlich den Namen seines weiblichen Gegenstücks, aber aufgrund der weitreichenden Synkretismus mit der sumerischen Göttin Inanna blieb die Gottheit weiblich, obwohl ihr Name in war die männliche Form. Die akkadische Dichterin Enheduanna, die Tochter Sargons, schrieb zahlreiche Hymnen an die sumerische Göttin Inanna, in denen sie sie mit ihrer einheimischen Göttin Ishtar identifizierte. Dies trug dazu bei, den Synkretismus zwischen den beiden zu festigen.

Es wurde angenommen, dass Ishtar die Tochter von Anu, dem Gott des Himmels, war. Obwohl sie weithin verehrt wurde, wurde sie besonders im obermesopotamischen Königreich Assyrien (heute Nordirak, Nordostsyrien und Südosttürkei) verehrt, insbesondere in den Städten Ninive, Ashur und Arbela (heute Erbil) und auch in der südmesopotamische Stadt Uruk. Ishtar war eng mit Löwen und dem achtzackigen Stern verbunden, die ihre häufigsten Symbole waren. Im babylonischen Pantheon war sie „die göttliche Personifikation des Planeten Venus“. Der Ishtar-Kult könnte mit heiliger Prostitution verbunden gewesen sein, allerdings ist dies umstritten. Felix Guirand bezeichnet ihre heilige Stadt Uruk als „Stadt der heiligen Kurtisanen“ und Ishtar selbst als „Kurtisane der Götter“.

Androgyne und hermaphroditische Männer waren stark am Ishtar-Kult beteiligt. Kurgarrū und assinnu waren Diener von Ishtar, die sich in Frauenkleidung kleideten und in Ishtars Tempeln Kriegstänze aufführten; Möglicherweise hatten sie auch homosexuellen Geschlechtsverkehr. Gwendolyn Leick, eine Anthropologin, die für ihre Schriften über Mesopotamien bekannt ist, hat diese Personen mit der zeitgenössischen indischen Hijra verglichen. In einer akkadischen Hymne wird beschrieben, dass Ishtar Männer in Frauen verwandelt. Während der Herrschaft des assyrischen Königs Assurbanipal stieg Ishtar zur wichtigsten und am meisten verehrten Gottheit im assyrischen Pantheon auf und übertraf sogar den assyrischen Nationalgott Ashur.

Während der akkadischen Zeit wurde Ishtar oft als schwer bewaffnete Kriegergöttin dargestellt, häufig begleitet von Löwen, die zu den vielen Symbolen gehörten, die Ishtar von der sumerischen Göttin Inanna übernommen hatte. In der mesopotamischen Ikonographie ist das häufigste Symbol von Ishtar ein achtzackiger Stern, obwohl die genaue Anzahl der Spitzen manchmal variiert. Sechszackige stars kommen ebenfalls häufig vor, ihre symbolische Bedeutung ist jedoch unbekannt. Der achtzackige Stern wurde ursprünglich mit Inanna in Verbindung gebracht und scheint ursprünglich eine allgemeine Assoziation mit dem Himmel gehabt zu haben, doch in der altbabylonischen Zeit wurde er speziell mit dem Planeten Venus in Verbindung gebracht, mit dem Ishtar identifiziert wurde. Seit dieser Zeit war der Stern von Ishtar normalerweise von einer kreisförmigen Scheibe umgeben.

In späteren Zeiten wurden Sklaven, die in den Tempeln von Ishtar arbeiteten, manchmal mit dem Siegel des achtzackigen Sterns gebrandmarkt. Auf Grenzsteinen und Rollsiegeln ist manchmal der achtzackige Stern neben der crescent abgebildet, die das Symbol von Sin, dem Gott des Mondes, war, und der strahlenden Sonnenscheibe, die ein Symbol von Shamash, dem Gott der Sonne, war . Die Rosette war ein weiteres wichtiges Symbol von Ishtar, das ursprünglich Inanna gehörte. Während der neuassyrischen Zeit könnte die Rosette tatsächlich den achtzackigen Stern in den Schatten gestellt haben und zum Hauptsymbol von Ishtar geworden sein. Der Ishtar-Tempel in der Stadt Aššur war mit zahlreichen Rosetten geschmückt.

Ishtar hatte viele Liebhaber; Guirand schreibt: „Wehe dem, den Ischtar geehrt hatte! Die wankelmütige Göttin behandelte ihre vorbeigehenden Liebhaber grausam, und die unglücklichen Unglücklichen zahlten normalerweise teuer für die ihnen überhäuften Gefälligkeiten. Tiere, die der Liebe versklavt waren, verloren ihre ursprüngliche Kraft: Sie fielen in von Menschen gestellte Fallen oder wurden von ihnen domestiziert. „Du hast den mächtigen Löwen geliebt“, sagt der Held Gilgamesch zu Ishtar, „und du hast ihm sieben und sieben Gruben gegraben!“ Du hast das im Kampf stolze Ross geliebt und ihn zum Halfter, zum Stachel und zur Peitsche bestimmt.‘“ Sogar für die Götter war Ishtars Liebe tödlich. In ihrer Jugend hatte die Göttin Tammuz, den Gott der Ernte, geliebt, und – wenn man Gilgamesch glauben darf – diese Liebe verursachte den Tod von Tammuz.“

Ishtars berühmtester Mythos ist die Geschichte ihres Abstiegs in die Unterwelt, die auf einer älteren sumerischen Version mit der Göttin Inanna basiert. Die sumerische Version der Geschichte ist fast dreimal so lang wie die spätere akkadische Version und enthält viel mehr Details. Die akkadische Version beginnt damit, dass Ishtar sich den Toren der Unterwelt nähert und den Torwächter auffordert, sie hereinzulassen: „Wenn du das Tor nicht öffnest, um mich eintreten zu lassen, werde ich die Tür aufbrechen, ich werde das Schloss aufbrechen; ich werde die Tür einschlagen.“ - Pfosten, ich werde die Türen aufbrechen; ich werde die Toten erwecken, um die Lebenden zu essen, und die Toten werden zahlreicher sein als die Lebenden.