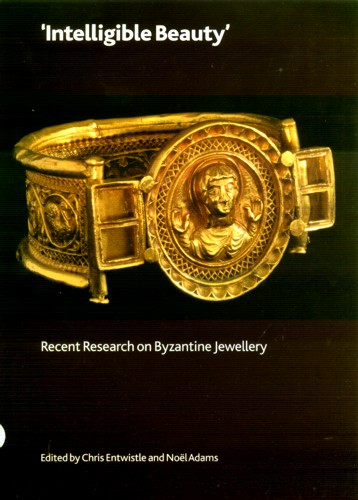

Byzantinisch Spät Römische Frühe Mittelalter Schmuck Sicily Gothic Lombard

Verständliche Schönheit: Aktuelle Forschungen zu byzantinischem Schmuck von Noel Adams

HINWEIS: Wir haben 75.000 Bücher in unserer Bibliothek, fast 10.000 verschiedene Titel. Die Chancen stehen gut, dass wir noch andere Exemplare desselben Titels in unterschiedlichem Zustand haben, manche günstiger, manche besser. Möglicherweise haben wir auch verschiedene Ausgaben (einige Taschenbuchausgaben, einige gebundene Ausgaben, oft auch internationale Ausgaben). Wenn Sie nicht finden, was Sie möchten, kontaktieren Sie uns bitte und fragen Sie nach. Gerne senden wir Ihnen eine Übersicht über die unterschiedlichen Konditionen und Preise, die wir für den gleichen Titel haben können.

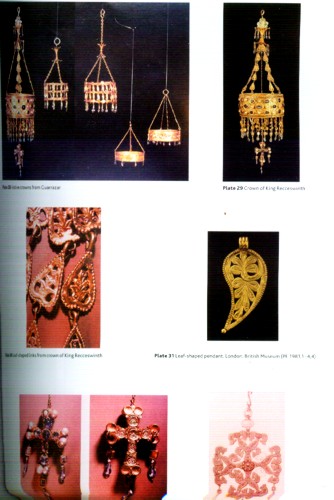

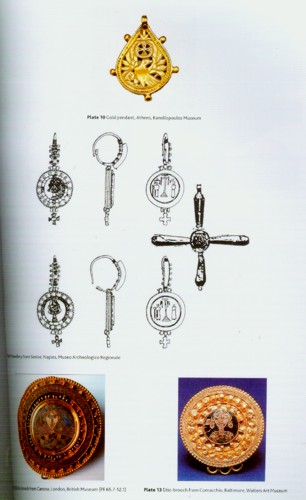

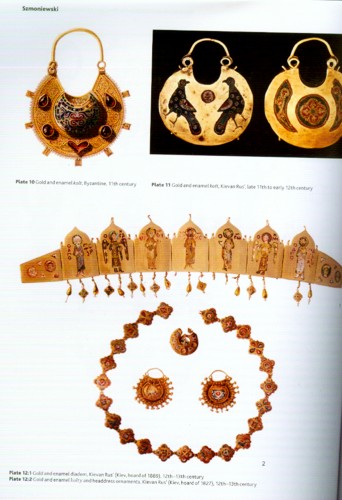

BESCHREIBUNG: Weiche Abdeckung. Herausgeber: British Museum (2010). Seiten: 250. Größe: Größe: 11½ x 8¼ Zoll; 2¼ Pfund. Das Gebiet des byzantinischen Schmucks (4.-15. Jahrhundert) wächst schnell und in den letzten zehn Jahren wurden zahlreiche wichtige Forschungsarbeiten durchgeführt, sowohl von Wissenschaftlern auf dem Kontinent als auch in Amerika. Ziel der Konferenz und anschließend des Bandes ist es, die vielen Stränge dieser Forschung zusammenzuführen und in zugänglicher Form zu veröffentlichen. Dieser Band stellt eine seltene Gelegenheit dar, dieses wichtige Werk einem viel breiteren Fach- und Laienpublikum in Großbritannien (und darüber hinaus) zugänglich zu machen. Insbesondere die von ausländischen Rednern behandelten Themen sind in Großbritannien entweder nicht bekannt oder werden in weitgehend unzugänglichen Fachzeitschriften veröffentlicht. Chris Entwistle ist seit 1985 Kurator der spätrömischen und byzantinischen Sammlungen im British Museum. Dr. Noel Adams ist ein unabhängiger Wissenschaftler, der zahlreiche Veröffentlichungen zu Metallarbeiten und Schmuck des frühen Mittelalters veröffentlicht hat.

BEDINGUNG: NEU. Neues übergroßes Softcover. British Museum (2010) 250 Seiten. Makellos, ohne Markierungen, makellos in jeder Hinsicht. Die Seiten sind makellos; sauber, klar, ohne Markierungen, unversehrt, fest gebunden, eindeutig ungelesen. Zufriedenheit bedingungslos garantiert. Auf Lager, versandfertig. Keine Enttäuschungen, keine Ausreden. STARK GEPOLSTERT, BESCHÄDIGUNGSFREIE VERPACKUNG! Sorgfältige und genaue Beschreibungen! Verkauf seltener und vergriffener alter Geschichtsbücher online seit 1997. Wir akzeptieren Rücksendungen aus beliebigem Grund innerhalb von 30 Tagen! #8342a.

Bitte sehen Sie sich die Beschreibungen und Bilder unten für detaillierte Rezensionen und für Seiten mit Bildern aus dem Buch an.

BITTE SEHEN SIE SICH UNTEN DIE REZENSIONEN VON VERLAGERN, PROFIS UND LESER AN.

VERLAGSBEWERTUNGEN:

ÜBERPRÜFEN: Das Gebiet des byzantinischen Schmucks (4.–15. Jahrhundert) wächst schnell und in den letzten zehn Jahren wurden zahlreiche wichtige Forschungsarbeiten durchgeführt, sowohl von Wissenschaftlern auf dem Kontinent als auch in Amerika. Ziel ist es, die vielen Stränge dieser Forschung zusammenzuführen und in zugänglicher Form zu veröffentlichen. Die Arbeiten gliedern sich in drei separate Bereiche. Es geht um die Zentralisierung im Gegensatz zur Regionalisierung und Werkstattaktivitäten innerhalb der großen Metropolen des Oströmischen Reiches – Konstantinopel, Antiochia und Alexandria.

Ein weiteres zu untersuchendes Thema ist, wie und ob es möglich ist, individuelle Werkstattproduktionen sowohl durch kunsthistorische als auch technische Analysen zu identifizieren. Der zweite Abschnitt der Aufsätze konzentriert sich auf die Schlüsselfragen der Akkulturation und Mimesis zwischen Frühbyzanz und benachbarten Kulturen wie den Awaren, Langobarden und Westgoten; und der dritte Abschnitt befasst sich mit analogen Fragen zwischen dem mittelalterlichen Byzantinischen Reich und den Slawen, Rus, Türken und Fatimiden. In einer Reihe der Beiträge werden die technischen und stilistischen Beziehungen zwischen mittelbyzantinischem und islamischem Schmuck untersucht, was hoffentlich zu einem besseren Verständnis der kulturellen Zusammenhänge zwischen diesen beiden großen mittelalterlichen Kulturen führen wird.

Dieser Band stellt eine seltene Gelegenheit dar, dieses wichtige Werk einem viel breiteren Fach- und Laienpublikum in Großbritannien (und darüber hinaus) zugänglich zu machen. Insbesondere die von ausländischen Rednern behandelten Themen sind in Großbritannien entweder nicht bekannt oder werden teilweise in weitgehend unzugänglichen Fachzeitschriften veröffentlicht. Viele der in den Papieren vorgestellten Objekte stammen aus den Sammlungen des British Museum.

ÜBERPRÜFEN: Die Beiträge in diesem Band stammen aus einer Konferenz, die vom 27. bis 29. Mai 2008 im British Museum und am King's College in London stattfand. Die Konferenz, die unter der Schirmherrschaft des British Museum Byzantine Seminar organisiert wurde, war die fünfte einer jährlichen Reihe, die bis ins Jahr 2003 zurückreicht. Der Zweck dieser Konferenzen besteht darin, aktuelle Forschungen auf dem Gebiet der spätantiken und byzantinischen Kunst und Archäologie mit besonderem Schwerpunkt auf der materiellen Kultur zu untersuchen. Das Ziel dieser besonderen Konferenz bestand darin, sich auf das aufstrebende Gebiet des byzantinischen Schmucks zu konzentrieren und dabei insbesondere auf die Arbeit von Kollegen auf dem Kontinent zu verweisen.

Die auf dem Seminar gehaltenen Vorträge deckten ein vielfältiges Themenspektrum ab, das von technischen Überlegungen bis hin zu Themen wie der Beziehung zwischen der Metallverarbeitung von Byzanz und seinen Nachbarn, darunter unter anderem den Westgoten, Langobarden, Awaren, Slawen, dem Islam und der Kiewer Rus, reichte. In weiteren Beiträgen ging es um die Frage, wie wir versuchen (oder auch nicht), Schmuck aus der Hauptstadt Konstantinopel im Gegensatz zu regionalen Zentren zu identifizieren, und welche stilistischen und technischen Kriterien als „intelligible Schönheit“ gelten. Bis auf vier sind alle auf der Konferenz gehaltenen Vorträge in diesem Band veröffentlicht.

ÜBERPRÜFEN: Noël Adams ist Londoner Administrator und stellvertretender Kurator der Furusiyya Art Foundation. Vor 2005 war sie Sonderassistentin in der Abteilung für Vorgeschichte und Europa am British Museum. Ihre Doktorarbeit über Granat-Cloisonné-Schmuck aus der Spätantike und der Migrationszeit wurde am Institut für Archäologie des University College London verfasst. Ihr Hauptforschungsgebiet bleibt Granat-Cloisonné, aber sie hat zahlreiche Veröffentlichungen zur materiellen Kultur des ersten millennium n. Chr. veröffentlicht, die von spätrömischen Hängebecken bis zu Granat-Siegelsteinen aus der Nordwestgrenze Indiens aus der Kushan- und Hunnenzeit reichen. Zu ihren kuratierten Ausstellungen gehören zwei über angelsächsische Archäologie im National Trust Visitor Center in Sutton Hoo, eine weitere über spätmittelalterliche Siegelstempel im British Museum sowie die Thaw-Sammlung frühmittelalterlicher Objekte im Morgan Museum and Library in New York. Ihr Katalog für die Morgan-Bibliothek: „Bright Lights in the Dark Ages: Early Medieval Ornaments in the Thaw Collection“ wurde 2014 veröffentlicht.

ÜBERPRÜFEN: Chris Entwistle ist seit 1985 Kurator der spätrömischen und byzantinischen Sammlungen im British Museum. Dr. Noel Adams ist ein unabhängiger Wissenschaftler, der zahlreiche Veröffentlichungen zu Metallarbeiten und Schmuck des frühen Mittelalters veröffentlicht hat.

INHALTSVERZEICHNIS:

Vorwort.

1. Die sechs Techniken des durchbohrten Schmucks in der Spätantike und ihre Entwicklung (Balint Laszlo Toth).

2. Einige unkonventionelle frühbyzantinische Ringe (Jeffrey Spier).

3. Anmerkungen zu ausgewählten Neuanschaffungen byzantinischen Schmucks im British Museum (Chris Entwhistle).

4. Die Beweise für die Schmuckproduktion in Konstantinopel in der frühbyzantinischen Zeit (Yvonne Stolz).

5. Wichtige Armbänder in der frühchristlichen und byzantinischen Kunst (Aimilia Yeroulanou).

6. Byzantinischer Schmuck? Amethystperlen in Ost und West während der frühbyzantinischen Zeit (Jörg Drauschke).

7. Byzantinische Gürtelornamente des 7. und 8. Jahrhunderts im avarischen Kontext (Falko Daim).

8. Byzantinische Einflüsse auf westgotischen Schmuck (Barry Ager).

9. Überdenken der Schulterspangen und Rüstungen von Sutton Hoo (Noel Adams).

10. Byzantiner, Goten und Langobarden in Italien: Schmuck, Kleidung und kulturelle Interaktionen (Neil Christie).

11. Sizilien und Süditalien: Verwendung und Produktion im byzantinischen Koine (Isabella Baldini Lippolis).

12. Byzantinische Kleidungsaccessoires in Nordafrika: Koine und Regionalität (Christoph Eger).

13. Die Arbeit der Avar-Goldschmiede aus kulturgeschichtlicher Perspektive (Csanad Balint).

14. Byzanz und die Slawen im Lichte der Goldschmiedekunst (Bartlomiej Szymon Szmoniewski).

15. Byzantinischer Schmuck aus der ungarischen Eroberungszeit: Ein Blick vom Balkan (Adam Bollok).<> 16. Byzantinischer Schmuck: Die Beweise aus byzantinischen Rechtsdokumenten (Maria G. Pagani).

17. Eleganz über die Grenzen hinaus: Der Beweis mittelbyzantinischer Ohrringe (Jenny Albani).

18. „Tempelanhänger“ im mittelalterlichen Russland: Wie wurden sie getragen? (Natalija Ristovska).

19. Schmuck aus fürstlichem Kiew und byzantinischem Einfluss (Ljudmila Pekarska).

20. Ein Schmuckschatz aus dem 13. Jahrhundert aus Thessaloniki: Ein echter Schatz oder eine Zusammenstellung von Kunsthändlern (Antje Bosselmann-Ruickbie).

21. Einige Aspekte der Fingerringe im Chalkis-Schatz im British Museum (Bet McLeod).

PROFESSIONELLE BEWERTUNGEN:

ÜBERPRÜFEN: Atemberaubende Fotografie, fundierte Textinformationen. Ganz klar eine der „Must-Have“-Publikationen, wenn Sie ein Fachmann oder Liebhaber byzantinischer, osteuropäischer und mittelalterlicher Schmuckstücke sind.

LESERBEWERTUNGEN:

ÜBERPRÜFEN: „Intelligible Beauty“ ist, wie angekündigt, eine Sammlung aktueller Forschungsergebnisse zu verschiedenen Aspekten byzantinischen Schmucks. Es verfügt jedoch auch über eine Fülle wunderschöner Farbfotos vieler Schmuckfunde, von denen viele noch nie in gedruckter Form erschienen sind. Diese Aspekte machen es sowohl zu einer Ressource für den Experten als auch zu einer faszinierenden Ausbildung für den Nachsteller.

ÜBERPRÜFEN: Fabelhafte Artikel und atemberaubende Fotografie!

ALTER SCHMUCK: Die Kunst des Juweliers. Metallschmiedewerkstätten waren die Ausbildungsstätten für viele der großen Künstler der Renaissance. Brunelleschi, Botticelli, Verrocchio, Ghi-berti, Pollaiuolo und Luca della Robbia wurden alle als Goldschmiede ausgebildet, bevor sie sich den höheren Künsten zuwandten. Der Goldschmied fertigte Silbervasen für die Esstische der Kardinäle; Ritter schickten Schwertklingen, die in reiche Griffe montiert werden sollten; Damen kamen, um ihre Juwelen fassen zu lassen; Fürsten brauchten Medaillen zur Erinnerung an ihre Siege; Päpste und Bischöfe wollten ziselierte Reliquien auf den Altären ihrer Schutzheiligen platzieren; und Modemänner ließen Medaillons auf ihren Hüten tragen.

Obwohl viele Materialien – darunter auch Eisen – für Schmuck verwendet wurden, ist Gold bei weitem das zufriedenstellendste. Von keinem anderen Metall kann man die gleichen Ergebnisse erwarten, denn die Haltbarkeit, die außergewöhnliche Duktilität und Biegsamkeit von Gold sowie seine Fähigkeit, sich leicht zu einem Draht oder Blatt von nahezu unendlicher Feinheit herausziehen oder plattieren zu lassen, haben dazu geführt, dass es für Arbeiten in Gold verwendet wird welche Kleinigkeit und Feinheit der Ausführung erforderlich waren. Gold kann gelötet, gegossen und mit jeder beliebigen Oberfläche, von rau bis zum höchstmöglichen Glanz, versehen werden. Es ist das beste aller Metalle zum Emaillieren.

Gold ließ sich leicht aus dem Kies der Flussbetten gewinnen, wo es von den erodierten Felsen abgewaschen wurde; Daher ist es eines der ältesten bekannten Metalle. Im Gegensatz zu den meisten Metallen läuft Gold an der Luft nicht an, sondern behält seinen Glanz. Reines Gold ist für den allgemeinen Gebrauch zu weich, kann aber durch Legieren mit den meisten anderen Metallen gehärtet und zäher gemacht werden. Farbe ist eine seiner wichtigen Eigenschaften. Wenn das Metall rein ist, hat es nahezu das Orange-Gelb des Sonnenspektrums. Wenn es etwas Silber enthält, ist es blassgelb oder grüngelb; und wenn es mit etwas Kupfer legiert wird, erhält es einen rötlichen Farbton – alles sehr wirkungsvoll bei vielfarbigem Schmuck.

Diese Legierungen haben eine lange Geschichte: Elektrum, eine Legierung aus Gold und Silber, die wunderschöne Farbtöne gewährleistet, wurde von den Ägyptern, Griechen und anderen alten Völkern verwendet. Schon in der Antike kannte man die Kunst, Gold zu dünnen Blättern zu formen, und dieses Blatt wurde neben der persönlichen Verzierung auch für andere Zwecke verwendet. Blattgold wurde in Gebäuden zum Vergolden von Holz verwendet, und Ägypter, Griechen und Römer waren Meister darin, es anzuwenden. Es war kein großer Schritt, vergoldete Hintergründe für Gemälde oder Mosaikfiguren und schließlich für illuminierte Manuskripte einzuführen.

In der Verwendung von Gold ging Byzanz über Rom oder Athen hinaus. Als die Maler mehr Geschick erlangten, traten perspektivische Hintergründe an die Stelle der goldenen. Frühe Beispiele der Blattarbeit in dieser Ausstellung sind im Kopfschmuck und Schmuck der Hofdamen von Königin Shubad aus den Ausgrabungen der Königsgräber in Ur in Mesopotamien zu sehen. Sie stammen aus der Zeit zwischen 3500 und 2800 v. Chr

Ein zweiter Schritt war das Schneiden von Blattgold in dünne Streifen, um daraus Draht herzustellen. Es ist immer noch fraglich, ob die Kunst des Drahtziehens schon in der Antike bekannt war. Geflochtene Drahtarbeiten, wie sie an vielen Orten und über einen langen Zeitraum hinweg verwendet wurden, sind in der antiken Geschichte gut vertreten. Auch das Schmelzen und Löten sind alte Techniken. Granulararbeit, das Verlöten winziger Goldkörner nebeneinander in einer Linie oder dekorativ über einer Oberfläche angeordnet, war sowohl den altägyptischen Juwelieren als auch den klassischen, orientalischen und barbarischen Goldschmieden bekannt. Diese traditionelle Technik lässt sich über die Jahrhunderte hinweg zurückverfolgen, wobei in archäologischen Funden prächtige granulare Arbeiten der antiken und modernen Zivilisationen gut vertreten sind.

Filigran, das Anordnen von Drähten in Mustern, die normalerweise an eine Basis gelötet werden, ist oft mit granularer Arbeit verbunden. Die orientalischen Nationen, insbesondere die Mauren, wussten, wie man Filigranarbeiten mit seltener Feinheit und Geschmack ausführt, wobei sich diese Technik besonders an ihre Entwürfe anpasste. Prägung und Ziselierung sind weit verbreitete Techniken. Der Reliefeffekt einer Prägung wird auf unterschiedliche Weise erzeugt. Ein dünnes, biegsames Metallblech kann in Formen, zwischen Matrizen oder über Stempel gepresst oder freihändig geformt werden. Ein hervorragendes Beispiel für ein geprägtes Goldblech, das gepresst oder gehämmert wurde, ist die griechische Schwertscheide aus Südrussland. In Handarbeit wird das Blech auf einen Untergrund mit nachgiebiger Oberfläche gelegt und das Motiv von der Rückseite durch eine Reihe von Stempeln angehoben.

Die Arbeit des Ziselierers ist eng mit der des Bildhauers verwandt, wobei die Verzierung auf der Vorderseite eines Guss- oder Prägewerks mit Meißeln oder Ziselierungswerkzeugen fertiggestellt wird. Schmuck wurde oft durch Stempeln bereichert, ein einfacher Prozess, bei dem mit einem Stempel ein Muster in eine Vertiefung eingebracht wird, und das Gold durch Erhitzen bis zur Rötung fixiert; und die Oberfläche schließlich brüniert. In allen Ländern wurde die Arbeit des Steinschneiders mit der des Goldschmieds kombiniert.

Die prachtvolle Wirkung vieler Schmuckstücke beruhte hauptsächlich auf der Einlage aus leuchtend farbigen Steinen, Jaspis, Achaten und Lapislazuli. Viele der gebräuchlicheren Schmuckarten, wie Schnallen für die Gürtel von Kriegern oder Broschen für die Gewänder von Geistlichen, die zu arm waren, um Silber oder Gold zu kaufen, wurden aus Bronze gefertigt, emailliert und mit Quecksilber vergoldet. Die Quecksilbervergoldung ist ein Verfahren von großer Antike. Das Objekt wurde zunächst sorgfältig poliert und mit Quecksilber eingerieben; Dann wurde dünnes Gold aufgetragen und gedrückt, wobei sich das Quecksilber anschließend verflüchtigte usw., oder auf farbigen Glaseinlagen.

Die Ägypter und Griechen waren unvergleichliche Künstler im Tiefdruck (Schneiden konkaver Muster oder Figuren) in Gold, und man stellt mit Erstaunen fest, wie meisterhaft sie die hartnäckigen harten Steine, einschließlich des Saphirs, beherrschten. Ein griechischer Goldring mit der Tiefdruckgravur eines sich streckenden Mädchens ist einer der schönsten in der antiken Geschichte. Die Kunst des Kupferstechers sowohl im Cameo- als auch im Tiefdruckverfahren erreichte um 500 v. Chr. ein hohes Maß an Exzellenz, das bis etwa zum dritten oder vierten Jahrhundert n. Chr. andauerte. Die klassischen Künstler verwendeten reichhaltige und warm gefärbte orientalische Steine, die nach dem Tod verstärkt mit dem Osten in Kontakt kamen von Alexander dem Großen, der einen deutlichen Einfluss auf die Entwicklung der Kunst hatte.

Beim Gravieren von Edelsteinen verwendeten die Alten im Wesentlichen das gleiche Prinzip wie heute, nämlich das Bohren mit einem rotierenden Werkzeug. Sie verwendeten auch eine Saphir- oder Diamantspitze, die in einen Griff eingesetzt und wie ein Stichel angebracht wurde. Im frühen Mittelalter wurde das Gravieren von Edelsteinen kaum praktiziert, aber antike Kameen wurden aufgrund des damals universellen Glaubens an ihre Wirksamkeit als medizinischer Zauber besonders verehrt. Mit der Renaissance wurde die Kunst des Edelsteingravierens wiederbelebt, und Graveure haben von dieser Zeit an Ergebnisse erzielt, die den besten Werken der Antike in nichts nachstehen.

Glas war in der Antike so kostbar, dass einige Nationen anstelle von Gold Tribute in diesem zerbrechlichen Material forderten. Es heißt, ein Bürger habe eine Methode zur Herstellung von formbarem Glas erfunden und sei zu einem Besuch beim römischen Kaiser Tiberius eingeladen worden. Er brachte eine Vase mit, die zu Boden geworfen, aber nur verbeult wurde. Ein Hammer rundete es erneut in Form. Tiberius fragte dann, ob irgendein anderer Mann das Geheimnis der Herstellung kenne. Der Handwerker antwortete mit Nein, woraufhin der Kaiser befahl, ihn zu enthaupten.

Glaseinlagen, die seit der ägyptischen Zeit weit verbreitet sind, werden oft fälschlicherweise als Emaille bezeichnet. Es handelt sich nicht um Emaille, das, obwohl es sich um ein glasartiges Material handelt, in pulverförmigem Zustand verwendet und immer durch Hitze verschmolzen wird, wohingegen die Glaseinlage immer geschnitten oder geformt und an der richtigen Stelle zementiert wurde. Diese Glaseinlage wird oft als Paste bezeichnet, womit im modernen Sinne Glas mit hohem Brechungsindex und hohem Glanz gemeint ist, das den Diamanten nachahmt. Gute Beispiele für Paste finden sich im Englischen und Französischen des 18. Jahrhunderts.

Ägypten war jahrhundertelang das „gelobte Land“ der antiken zivilisierten Welt, denn die Pharaonen verfügten über riesige Goldvorräte. Die Ägypter waren Meister in der Metallverarbeitung, vor allem in der Goldverarbeitung, und viele Techniken, die Goldschmiede heute anwenden, sind in altägyptischem Schmuck zu sehen, insbesondere zum Beispiel im Schatz von el LThuin, der in seiner Gesamtheit und in nahezu demselben perfekten Zustand geborgen wurde welches es ins Grab gelegt worden war; oder der Schmuck, der einst die Person der Prinzessin Sit Hathor Yuinet zierte, der Tochter von König Se'n-Wosret II., der von 1906 bis 1887 v. Chr. regierte und in der Nähe seiner Pyramide, in El Lahfin, begraben wurde.

Ihr Gürtel, eines der herausragenden antiken Schmuckstücke, besteht aus Amethystperlen und hohlen goldenen Pantherkopfornamenten, in deren Inneren Kugeln klingelten, wenn sich die Trägerin bewegte. Aus demselben Schatz stammt auch die Halskette mit Brustkorb von König Se'n-Wosret II. Auf beiden Seiten des Brustkorbs trägt der Falke des Gottes Horus die Kartusche des Königs und eine Gruppe von Hieroglyphen, die bedeuten: „Möge König Se'n-Wosret II. viele hunderttausend Jahre leben.“ Der Brustkorb besteht aus Gold mit Intarsien aus Lapislazuli, Karneol und Türkis, und die Augen bestehen aus echten Blumen, Früchten und Blättern, die den Gästen bei Banketten und anderen Festlichkeiten zum Tragen überreicht wurden.

Brillante Farben sind eines der attraktivsten Merkmale ägyptischen Schmucks. Es hat seinen Ursprung in den Perlen, sowohl aus Halbedelsteinen als auch aus Fayence, die im Alten Reich (2800-2270 v. Chr.) weit verbreitet waren. Auch verschiedenfarbige Fayenceperlen waren in der 18. Dynastie in Mode. Die Zusammensetzung der breiten Fayence-Kragen dieser Zeit wurde von Ornamenten der gleichen Gravur, Lötung und Metalltiefdruckarbeit abgeleitet.

Der griechische Juwelier beherrschte ebenso wie der ägyptische die Kunst des Prägens und Ziselierens. Griechenland hatte vor Alexanders Eroberungen im Osten kaum Zugang zu Edelsteinen, und so spezialisierte sich der Juwelier vom 6. bis zum 4. Jahrhundert v. Chr. auf Metallarbeiten. Er war ein Meister sowohl der körnigen als auch der filigranen Verzierung und leistete hervorragende Arbeit beim Flechten von Gold zu Ketten und beim Modellieren kleiner Figuren, sowohl menschlicher als auch tierischer Natur. Viele der besten griechischen Schmuckstücke sind kleine Skulpturen. Ornamentale Goldarbeiten erforderten natürlich mehr Feinarbeit als Skulpturen aus Bronze und Marmor, und eine hervorragende Modellierung macht kleine Objekte oft sowohl eindrucksvoll als auch kompliziert.

Einige berühmte Beispiele antiken griechischen Schmucks, wie zum Beispiel ein Ohrring in Form einer Sirene, sind ein bezauberndes Beispiel für die Modellierung griechischer Juweliere. Weitere Beispiele sind ein Paar Ohrringe aus dem 4. Jahrhundert v. Chr. aus Madytos am Hellespont sowie ein Adler und eine Palmette aus gehämmerten Goldblechen; die Federn des Adlers sind eingeschnitten; jedes Blatt ist mit Perlendraht eingefasst; und die Frucht ist mit Granulat bedeckt. Ein anderes Beispiel könnte ein Armband aus Bergkristall mit goldenen Endstücken sein, in die jeweils ein Widderkopf fein eingeprägt ist, der kunstvoll modellierte Figuren sowie geflochtene Ketten und filigrane und körnige Arbeiten von seltener Feinheit zeigt.

Der Ganymed-Schmuck, der bald nach 350 v. Chr. angefertigt wurde, ist eines der kostbarsten Schmuckstücke, die aus der Antike stammen. Die meisten Techniken sind auf Ohrringen, Armbändern, Broschen, Halsketten und Smaragdringen dargestellt. Auf den Ohrringen sind die Figuren von Ganymed massiv abgegossen; Ganymeds Gewand, die Flügel und der Schwanz. Die Technik der etruskischen Goldschmiedekunst ist weitgehend mit der der griechischen identisch. Das Metall ist dünn, es wird in Form von Flachreliefs gepresst oder geschlagen und durch die oberflächliche Anwendung filigraner und kleiner Goldkörnchen zusätzlich verziert. Es wurden mehrere Steinformen entdeckt, und es ist wahrscheinlich, dass das dünne Gold mithilfe eines Metall- oder Achatstils in die Form gepresst wurde, wobei bei Bedarf Lot verwendet wurde, um die einzelnen Goldstücke zusammenzuhalten. Einige der granulierten Arbeiten sind so fein, dass man ohne Lupe kaum glauben kann, dass die Muster tatsächlich mit einer unendlichen Anzahl winziger kugelförmiger Körner aufgetragen sind. Die vor über einem Jahrhundert eröffnete Grabkammer einer etruskischen Dame in der Nähe von Vulci enthielt eine reiche Parure.

Archäologen haben mehrere Kopfbedeckungen gefunden, die den Brauch chinesischer Frauen widerspiegeln, ihr Haar mit Blumenornamenten zu schmücken. Diese sind reich gefärbt und einige der darin verwendeten Materialien sind neben Gold auch Bernstein, Korallen, Saatperlen und ein ausschließlich chinesisches Material – leuchtend blaue Eisvogelfedern. Im chinesischen Schmuck erreicht die Kunst des Metallverarbeiters eine erlesene Feinheit. Eine berühmte goldene Phönixkrone zeigt vielleicht am deutlichsten von allen Werken in der Ausstellung die Fähigkeit des Goldschmieds, sich unendlich viel Mühe zu geben. Es verfügt über mehr als dreißig einzelne Ornamente, die aus verschiedenen Golddrahtformationen bestehen und mit Perlen und anderen Steinen verziert sind.

Viele der Ornamente sind auf winzigen Federn befestigt, so dass sie bei der kleinsten Bewegung erzittern. Jade, exquisit geschnitzt. Mit Ausnahme von Perlen verwendeten die Chinesen keine Edelsteine. Die Schönheit und Farbe des chinesischen Schmucks verleiten dazu, ihn ausführlich zu beschreiben, aber ein chinesisches Sprichwort sagt: „Tausend Worte sind nicht mit einem Blick zu vergleichen.“ Die Japaner haben auch einen hohen Stellenwert als Metallarbeiter, ihre Schwertmöbel und der Schmuck des japanischen Adligen, was insbesondere die subtile Fähigkeit des Künstlers im Umgang mit harten und weichen Metallen zeigt. Zur Verschönerung der Beschläge werden viele Verfahren der Metallverzierung eingesetzt – Reliefschnitzerei, Reliefeinlage oder -applikation, Überlagerung, Ritz- und Vertiefungsschnitzerei. Es ist die Kombination von Techniken und Legierungen, die ihre Arbeit sowohl für Juweliere als auch für Amateure von besonderem Interesse macht. Heute werden diese Beschläge im Westen oft als Schmuck getragen. In Japan werden Schwertmöbel häufig von Meistern und berühmten Malern signiert. Der griechische Juwelier war ebenso wie der ägyptische Meister in der Kunst des Prägens und Ziselierens. Ein Blick auf die prächtigen Waffen aus Persien, der Türkei und Indien wird jeden Eindruck beseitigen, dass die Liebe zum persönlichen Schmuck eine rein weibliche Eigenschaft sei. Orientalen tragen oft selbst über ihrer zerlumpten Kleidung mit Silber und Halbedelsteinen verzierte Dolche, was zeigt, dass sie das Leben mit einer Geste nehmen. In Indien hat Schmuck vielleicht mehr als anderswo eine wichtige Rolle im Leben der Menschen gespielt, vom niedrigsten bis zum höchsten Rang. Obwohl keiner der indischen Schmuckstücke viel älter als das 18. Jahrhundert ist, handelt es sich dabei um Designs und Dekorationsmethoden, die auf viel frühere Perioden zurückgehen und in einigen von ihnen den Einfluss der hellenistischen Zivilisation widerspiegeln. Einige Stücke bestehen ausschließlich aus Gold oder Silber, andere sind reich mit Diamanten, Rubinen und Smaragden besetzt oder mit Emaille verziert. Der griechische Juwelier beherrschte wie der ägyptische die Kunst des Prägens und Ziselierens. Ein Großteil dieses Schmucks wurde in Jaipur hergestellt, das besonders für seine Emailarbeiten berühmt war. Ein goldenes Armband mit Drachenkopf-Anschlüssen ist ein herausragendes Beispiel einer Kombination aus Juwelen und Emaille. Die Rückseiten juwelenbesetzter Ornamente waren oft mit feinen Mustern emailliert, so dass die Rückseite einer Halskette oder eines Anhängers genauso schön wirkte wie die rechte Seite. Der Schmuck der nomadischen iranischen Stämme besteht aus einigen ausgewählten, in Gold gegossenen und ziselierten Stücken. Dazu gehören viele skythische und geflügelte Ornamente Greife, Hirsche und Rosetten, die als Dekoration für Kleidung verwendet wurden; und zwei Spangen aus dem ersten Jahrhundert n. Chr., sarmatischen und parthischen Ursprungs.

Das Mittelalter wird vielleicht am besten durch eine umfangreiche Schmuckkollektion aus der Morgan-Sammlung aus der Zeit der Barbarenwanderungen und der byzantinischen Zeit repräsentiert. Es wird angenommen, dass die Goldornamente im albanischen Schatz (7.–9. Jahrhundert) das Werk nomadischer Handwerker im Zuge barbarischer Stämme sind, die aus Zentralasien über den Balkan einwanderten. Die prächtigen Sammlungen galloromanischen, germanischen und merowingischen Schmucks, deren besondere Merkmale die farbigen Glaseinlagen sowie die filigranen und perlenbesetzten Arbeiten in Gold sind, müssen nur erwähnt werden, denn sie wurden in den Katalogen von Seymour de beschrieben und abgebildet Ricci. Sie wurden vom 4. bis zum 8. Jahrhundert n. Chr. angefertigt, spätestens jedoch wahrscheinlich nicht länger als die Regierungszeit Karls des Großen (742–814).

Es war Karl der Große, der den Brauch aufgab, die Toten mit ihren Waffen und ihrem Schmuck zu begraben, weil der gesamte Reichtum in die Erde und nicht in die Schatzkammer wanderte. Das Ergebnis ist, dass viel feiner Schmuck eingeschmolzen wurde. Der östliche Einfluss, der nach dem Jahr 330 nach Westen gelangte, als Konstantin seinen Hof von Rom nach Byzanz (Konstantinopel) verlegte, ist in vielen antiken Schmuckstücken zu sehen. Die Goldschmiede folgten Kaiser Konstantin nach Byzanz, und von dort kamen viele Wunderwerke der Kunst und Schönheit als Geschenke an die westlichen Kirchen. Der Schmuck des auf der Insel Zypern gefundenen Schatzes (6. Jahrhundert) ist im östlichen Stil gehalten. Es wurde wahrscheinlich während der arabischen Invasion der Insel begraben.

Zu Beginn des elften Jahrhunderts war der byzantinische Einfluss weitgehend erschöpft und neue Stile wurden eingeführt. In Klöstern, die Schulen kirchlicher Goldschmiede waren, lebten Mönchsfamilien, die von einem Geist beseelt und auf die gleiche Weise erzogen wurden. Sie bauten und schmückten ihre Kirchen; Sie hämmerten, ziselierten und emaillierten Gold, Silber und Bronze. Es wurden Altarfronten, Pyxen, Lampen, Patenen, Kelche, Kreuze, Leuchter und Reliquien hergestellt, und die meisten ihrer Gestaltungsmotive, Arbeitsmethoden und chemischen Prozesse waren gemeinsames Eigentum der Abteien. Auch Laienhandwerker widmeten sich mehr als früher dem Bau von Kathedralen und der Schaffung kirchlicher Kunst, und so besteht eine enge Verbindung zwischen der Arbeit des Architekten und der des mittelalterlichen Goldschmieds.

Dieser kirchliche Einfluss zeigt sich in einem Bucheinband aus vergoldetem Silber, Elfenbein, Cabochons und Emaille aus der Kathedrale von Jaca aus dem späten 11. Jahrhundert. Vor der Vervielfältigung der Bücher durch den Buchdruck hatten ihre Einbände mehr mit der Kunst des Goldschmieds als mit der des Buchbinders zu tun. Architektonischer Einfluss zeigt sich im französischen Reliquiar der Heiligen Margarete aus dem 13. Jahrhundert. Solche Reliquien waren Meisterwerke der Edelmetallarbeit. Sie bestanden aus unzähligen zusammengelöteten Platten mit Strebepfeilern, Zinnen und windows , wie kleine Modelle von Kirchen oder kleinen Kapellen. Während der Renaissance war alles, was Gold sein konnte, Gold, nicht nur Schmuck, sondern auch Teller; und Kleider für Männer und Frauen und sogar Pferdebezüge wurden aus goldenem Stoff hergestellt. Es war eine Zeit, in der das Fassen eines Edelsteins oder das Formen eines Pokals eine Angelegenheit war, die einen ernsten Herrscher beschäftigte, abgesehen von Staatsangelegenheiten. Um den Anforderungen der Zeit gerecht zu werden, machte sich Kolumbus nicht daran, einen anderen Kontinent zu entdecken, sondern einen bequemen Weg nach Indien, dem Land des Goldes, der Perlen und Gewürze, zu finden. Die Goldschmiede der Renaissance machten sich die mittelalterliche Tradition in der Technik zunutze und entwickelten im Laufe der Zeit Perfektion in der Handwerkskunst. Die reichhaltigen und vielfältigen Anhänger sind prächtige Beispiele der Juwelierkunst der Renaissance.

Diese Art von Ornamenten hat ihren Ursprung im Andachtsgebrauch und war im Mittelalter fast immer von religiöser Bedeutung. Der Anhänger war ein auffälliges Schmuckstück und in der Regel von feiner Verarbeitung. Porträtmedaillons, insbesondere von historischen Persönlichkeiten, wurden von angesehenen Meistern angefertigt. Ein prächtiger Anhänger, der Bona Sforza, Königin von Polen, darstellt, ist von Jacobus Veron (Gian Jacopo Caraglio) signiert und auf 1554 datiert. Das Cameo-Porträt der Königin ist aus Sardonyx, ihre Kette und ihr Haarschmuck aus Gold. Die Visconti-Sforza-Arme auf der Rückseite sind aus emailliertem Gold. Unter den Enseignes, Verzierungen, die an der umgeschlagenen Hut- oder Kappenkrempe getragen werden, ist ein hervorragendes historisches Beispiel ein kunstvoll geprägtes Goldstück.

Cellini erklärt in seiner „Abhandlung über die Goldschmiedekunst“, wie solche Prägungen durchgeführt wurden. Im Prinzip wird ein Blatt Gold von der Rückseite her mit Schlägen geschlagen, bis es ähnlich wie beim Wachsmodell eine Wölbung aufweist. Er vervollständigt die Erklärung, indem er von einem Besuch Michelangelos in seiner Werkstatt erzählt, der ihm ein Kompliment für eine Goldmedaille mit Hochreliefprägung machte. Michelangelo sagte angeblich: „Wenn dieses Werk großartig gemacht wäre, sei es aus Marmor oder Bronze, und mit einem so exquisiten Design wie diesem gestaltet wäre, würde es die Welt in Erstaunen versetzen; und selbst in seiner jetzigen Größe kommt es mir so schön vor, dass ich nicht glaube, dass jemals ein Goldschmied der Antike etwas angefertigt hätte, das ihm nahe kommt!“ Eine weitere von Cellini erläuterte Technik ist die „schöne Kunst des Emaillierens“. Ein prächtiges Beispiel dieser Technik ist auf einem feinen Becher aus rotem Jaspis zu sehen, der mit emailliertem Gold und Edelsteinen besetzt ist. Er sollte mit dem Cellini-Becher aus der Altman-Sammlung verglichen werden.

Persönlicher Schmuck des späten 17. und 18. Jahrhunderts zeichnet sich durch präzise ausgeführte Schnupftabakdosen und Carnets de Bal (Tanzprogramme) aus, die die Qualität der Kunstfertigkeit dieser Epoche zeigen. Solche Kästen aus buntem Gold, mit Juwelen besetzt und mit Miniaturporträts ihrer Spender besetzt, waren die beliebtesten Geschenke von Königen und Fürsten. Sie waren zu ihrer Zeit enorm teuer und seit jeher wertvolle Sammlerstücke. Einige von ihnen gehörten berühmten Persönlichkeiten der Geschichte, andere sind von berühmten Juwelieren signiert und alle veranschaulichen die extravaganten Eitelkeiten der Zeit. Im 17. Jahrhundert entwickelte sich eine zunehmende Vorliebe für facettierte Edelsteine, die eng aneinander gesetzt wurden, um glitzernde Massen zu ergeben. Nach und nach wurde die Fassung den Edelsteinen untergeordnet, und das ist der moderne Stil.

DAS BYZANTINISCHE REICH: Das Byzantinische Reich war die Fortsetzung des Römischen Reiches im griechischsprachigen, östlichen Teil des Mittelmeerraums. Von Natur aus christlich, befand es sich ständig im Krieg mit den Muslimen. Seine Blütezeit erlebte es während der Herrschaft der mazedonischen Kaiser. Sein Untergang war die Folge von Angriffen seldschukischer Türken, Kreuzfahrer und osmanischer Türken. Byzanz war der Name einer kleinen, aber wichtigen Stadt am Bosporus, der Meerenge, die das Marmarameer und die Ägäis mit dem Schwarzen Meer verbindet und die Kontinente Europa und Asien trennt. In griechischer Zeit lag die Stadt an der Grenze zwischen der griechischen und der persischen Welt. Im vierten Jahrhundert v. Chr. machte Alexander der Große beide Welten zu einem Teil seines hellenistischen Universums, und später wurde Byzanz eine Stadt von wachsender Bedeutung innerhalb des Römischen Reiches.

Im dritten Jahrhundert n. Chr. mussten die Römer viele tausend Kilometer Grenze verteidigen. Der zunehmende Druck führte zu einer Krise, insbesondere im Donau-/Balkanraum, wo die Goten die Grenzen verletzten. Im Osten überschritten die Sasaniden-Perser die Grenzen entlang des Euphrat und des Tigris. Kaiser Konstantin der Große (Regierungszeit 306-337 n. Chr.) war einer der ersten, der erkannte, dass es unmöglich war, die Probleme des Reiches vom fernen Rom aus zu bewältigen. So beschloss Konstantin im Jahr 330 n. Chr., Byzanz, das er einige Jahre zuvor neu gegründet und nach ihm benannt hatte, zu seiner neuen Residenz zu machen. Konstantinopel lag auf halbem Weg zwischen dem Balkan und dem Euphrat und nicht weit vom immensen Reichtum und der Arbeitskraft Kleinasiens, dem lebenswichtigen Teil des Reiches, entfernt.

„Byzanz“ sollte der Name des Oströmischen Reiches werden. Nach dem Tod Konstantins wurde das Römische Reich in einen östlichen und einen westlichen Teil geteilt, um das wachsende militärische und administrative Problem zu überwinden. Man geht davon aus, dass der westliche Teil im Jahr 476 n. Chr. endgültig fertiggestellt war, als sein letzter Herrscher abgesetzt wurde und ein Heerführer, Odoaker, die Macht übernahm. Im Laufe des vierten Jahrhunderts wurde die römische Welt zunehmend christlich und das Byzantinische Reich war zweifellos ein christlicher Staat. Es war das erste Reich der Welt, das nicht nur auf weltlicher Macht, sondern auch auf der Autorität der Kirche gegründet wurde. Das Heidentum blieb jedoch auch in den ersten Jahrhunderten des Byzantinischen Reiches eine wichtige Inspirationsquelle für viele Menschen.

Als sich das Christentum organisierte, wurde die Kirche von fünf Patriarchen geführt, die in Alexandria, Jerusalem, Antiochia, Konstantinopel und Rom residierten. Das Konzil von Chalkedon (451 n. Chr.) beschloss, dass der Patriarch von Konstantinopel der zweite in der kirchlichen Hierarchie sein sollte. Nur der Papst in Rom war sein Vorgesetzter. Nach dem Großen Schisma von 1054 n. Chr. trennte sich die östliche (orthodoxe) Kirche von der westlichen (römisch-katholischen) Kirche. Das Einflusszentrum der orthodoxen Kirchen verlagerte sich später nach Moskau.

Seit der Zeit des großen Historikers Edward Gibbon genießt das Byzantinische Reich den Ruf von Stagnation, großem Luxus und Korruption. Höchstwahrscheinlich hatten die Kaiser in Konstantinopel einen östlichen Hof. Das bedeutet, dass das Hofleben von einer sehr formellen Hierarchie beherrscht wurde. Es gab alle möglichen politischen Intrigen zwischen den Fraktionen. Allerdings ist das Bild eines luxussüchtigen, konspirativen, dekadenten Hofes mit verräterischen Kaiserinnen und einem trägen Staatssystem historisch unzutreffend. Im Gegenteil: Für sein Alter war das Byzantinische Reich recht modern. Sein Steuersystem und seine Verwaltung waren so effizient, dass das Reich mehr als tausend Jahre überlebte.

Die Kultur von Byzanz war reich und wohlhabend, aber auch Wissenschaft und Technologie blühten auf. Heutzutage war für uns die byzantinische Tradition der Rhetorik und öffentlichen Debatte sehr wichtig. Philosophische und theologische Diskurse spielten eine wichtige Rolle im öffentlichen Leben, an denen sogar Kaiser teilnahmen. Die Debatten hielten das Wissen und die Bewunderung für das griechische philosophische und wissenschaftliche Erbe wach. Byzantinische Intellektuelle zitierten ihre klassischen Vorgänger mit großem Respekt, auch wenn diese keine Christen waren. Und obwohl es der byzantinische Kaiser Justinian war, der Platons berühmte Akademie von Athen im Jahr 529 n. Chr. schloss, sind die Byzantiner auch für einen Großteil der Weitergabe des griechischen Erbes an die Muslime verantwortlich, die später Europa dabei halfen, dieses Wissen erneut zu erforschen, und so standen zu Beginn der europäischen Renaissance.

Die byzantinische Geschichte reicht von der Gründung Konstantinopels als kaiserliche Residenz am 11. Mai 330 n. Chr. bis zum Dienstag, dem 29. Mai 1453 n. Chr., als der osmanische Sultan Memhet II. die Stadt eroberte. Meistens ist die Geschichte des Imperiums in drei Perioden unterteilt. Die erste davon, von 330 bis 867 n. Chr., sah die Entstehung und den Fortbestand eines mächtigen Reiches vor. Während der Herrschaft Justinians (527-565 n. Chr.) wurde ein letzter Versuch unternommen, das gesamte Römische Reich unter einem Herrscher, dem in Konstantinopel, wieder zu vereinen. Dieser Plan war größtenteils erfolgreich: Die wohlhabenden Provinzen in Italien und Afrika wurden zurückerobert, Libyen wurde verjüngt und Geld erkaufte ausreichend diplomatischen Einfluss in den Reichen der fränkischen Herrscher in Gallien und der Westgoten-Dynastie in Spanien.

Die wiedergefundene Einheit wurde mit dem Bau der Kirche der Heiligen Weisheit, Hagia Sophia, in Konstantinopel gefeiert. Der Preis für das Wiedersehen war allerdings hoch. Justinian musste die sasanidischen Perser auszahlen und musste sich beispielsweise in Italien mit heftigem Widerstand auseinandersetzen. Unter Justinian schuf der Jurist Tribonian (500-547 n. Chr.) das berühmte Corpus Iuris. Der Kodex von Justinian, eine Zusammenstellung aller kaiserlichen Gesetze, wurde 529 n. Chr. veröffentlicht. Bald kamen die Institutionen (ein Handbuch) und die Digests (fünfzig Bücher der Rechtswissenschaft) hinzu. Das Projekt wurde mit einigen zusätzlichen Gesetzen, den Novellen, abgeschlossen. Die Leistung wird noch beeindruckender, wenn man bedenkt, dass Tribonian während der Nika-Unruhen im Jahr 532 n. Chr. vorübergehend seines Amtes enthoben wurde, was letztlich die Position der Patrizier und Senatoren in der Regierung schwächte und die Position des Kaisers und seiner Frau stärkte .

Nach Justinian erlitten das Byzantinische und das Sasanidische Reich in einem schrecklichen Krieg schwere Verluste. Die Truppen des persischen Königs Chusrau II. eroberten Antiochia und Damaskus, stahlen das Wahre Kreuz aus Jerusalem, besetzten Alexandria und erreichten sogar den Bosporus. Am Ende siegten die byzantinischen Armeen unter Kaiser Heraklius (Regierungszeit 610–642 n. Chr.). Das Reich wurde jedoch geschwächt und verlor bald Syrien, Palästina, Ägypten, die Kyrenaika und Afrika an die islamischen Araber. Einen Moment lang diente Syrakus auf Sizilien als kaiserliche Residenz. Gleichzeitig wurden Teile Italiens von den Langobarden erobert, während sich südlich der Donau Bulgaren niederließen. Die ultimative Demütigung fand im Jahr 800 n. Chr. statt, als der Anführer der fränkischen Barbaren im Westen, Karl der Große, absurderweise behauptete, er und nicht der Herrscher in Konstantinopel sei der christliche Kaiser.

Die zweite Periode der byzantinischen Geschichte bildet ihren Höhepunkt. Es fiel während der mazedonischen Dynastie (867-1057 n. Chr.). Nach einer Zeit der Schrumpfung expandierte das Reich erneut und am Ende befanden sich fast alle christlichen Städte im Osten innerhalb der Grenzen des Reiches. Andererseits waren das reiche Ägypten und weite Teile Syriens für immer verloren und Jerusalem wurde nicht zurückerobert. Im Jahr 1014 n. Chr. wurde das mächtige bulgarische Reich, das einst eine ernsthafte Bedrohung für den byzantinischen Staat darstellte, nach einem blutigen Krieg endgültig besiegt und wurde Teil des Byzantinischen Reiches. Der siegreiche Kaiser Basilius II. trug den Beinamen Boulgaroktonos, „Bulgarenmörder“. Die Nordgrenze war nun endlich gesichert und das Reich blühte auf.

Während dieser gesamten Zeit war die byzantinische Währung, das Nomisma, die führende Währung im Mittelmeerraum. Seit der Gründung Konstantinopels war es eine stabile Währung. Seine Bedeutung zeigt, wie wichtig Byzanz in Wirtschaft und Finanzen war. Konstantinopel war die Stadt, in der Menschen aller Religionen und Nationalitäten nebeneinander lebten, alle in ihren eigenen Vierteln und mit ihren eigenen sozialen Strukturen. Die Steuern für ausländische Händler waren genau die gleichen wie für die Einwohner. Dies war einzigartig in der Welt des Mittelalters.

Trotz dieser günstigen Bedingungen gewannen italienische Städte wie Venedig und Amalfi nach und nach an Einfluss und wurden zu ernsthaften Konkurrenten. Der Handel in der byzantinischen Welt war nicht mehr das Monopol der Byzantiner selbst. Diese beginnenden Handelskonflikte wurden noch angeheizt, als der Papst und der Patriarch von Konstantinopel im Jahr 1054 n. Chr. getrennte Wege gingen (das Große Schisma). Der Verfall war nach der Schlacht von Manzikert im Jahr 1071 n. Chr. unvermeidlich. Hier wurde die byzantinische Armee unter Kaiser Romanos IV. Diogenes, obwohl durch fränkische Söldner verstärkt, von einer Armee der seldschukischen Türken unter dem Kommando von Alp Arslan („der Löwe“) geschlagen. Romanus wurde wahrscheinlich von einem seiner eigenen Generäle, Joseph Tarchaniotes, und seinem Neffen Andronicus Ducas verraten.

Nach der Schlacht verlor das Byzantinische Reich Antiochia, Aleppo und Manzikert und innerhalb weniger Jahre wurde ganz Kleinasien von Türken überrannt. Von nun an litt das Reich fast dauerhaft unter Arbeitskräftemangel. In dieser Krise kam eine neue Dynastie, die Komnenen, an die Macht. Um neue fränkische Söldner zu gewinnen, sandte Kaiser Alexius ein Hilfegesuch an Papst Urban II., der daraufhin die westliche Welt zu den Kreuzzügen aufrief. Die westlichen Krieger schworen dem Kaiser Treue, eroberten Teile Anatoliens zurück, behielten aber Antiochia, Edessa und das Heilige Land für sich.

Für die Byzantiner wurde es immer schwieriger, die Westler einzudämmen. Sie waren nicht nur fanatische Krieger, sondern auch kluge Händler. Im 12. Jahrhundert schufen die Byzantiner ein System der Diplomatie, in dem Geschäfte mit Städten wie Venedig abgeschlossen wurden, die den Handel sicherten, indem sie Kaufleuten befreundeter Städte günstige Positionen anboten. Bald waren die Italiener überall und waren nicht immer bereit zu akzeptieren, dass die Byzantiner einen anderen Glauben hatten. Im Zeitalter der Kreuzzüge könnte auch die griechisch-orthodoxe Kirche zum Ziel von Gewalt werden. So konnte es passieren, dass Kreuzfahrer im Jahr 1204 n. Chr. Konstantinopel plünderten. Ein Großteil der Beute kann noch heute in der Kirche San Marco in Venedig besichtigt werden.

Mehr als ein halbes Jahrhundert lang wurde das Reich von Monarchen aus dem Westen regiert, doch gelang es ihnen nie, die vollständige Kontrolle zu erlangen. Lokale Herrscher setzten die byzantinischen Traditionen fort, wie die großspurig benannten „Kaiser“ der anatolischen Kleinstaaten um Trapezus, wo die Komnener weiterhin herrschten, und Nicäa, das von der Paläologen-Dynastie regiert wurde. Die seldschukischen Türken, auch Sultanat Rum genannt, profitierten stark von der Teilung des Byzantinischen Reiches und festigten zunächst ihre Stellungen. Ihre Niederlage im Krieg gegen die Mongolen im Jahr 1243 n. Chr. hinderte sie daran, auch Nicäa und Trapezus hinzuzufügen. Dadurch gelang es den beiden byzantinischen Kleinstaaten zu überleben.

Den Paläologen gelang es sogar, Konstantinopel im Jahr 1261 n. Chr. zu erobern, doch das Byzantinische Reich befand sich nun im Niedergang. Es verlor immer mehr Gebiete, bis schließlich das Osmanische Reich (das das Sultanat Rum abgelöst hatte) unter Mehmet II. im Jahr 1453 n. Chr. Konstantinopel eroberte und die Regierung übernahm. Trapezus ergab sich acht Jahre später. Nach der Machtübernahme durch die Osmanen flohen viele byzantinische Künstler und Gelehrte in den Westen und nahmen wertvolle Manuskripte mit. Sie waren nicht die Ersten. Bereits im 14. Jahrhundert hatten byzantinische Handwerker, die das rückläufige kulturelle Leben Konstantinopels aufgegeben hatten, in Italien eine gute Anstellung gefunden. Ihre Arbeit wurde sehr geschätzt und westliche Künstler waren bereit, ihre Kunst zu kopieren. Eines der markantesten Beispiele byzantinischen Einflusses ist das Werk des Malers Giotto, einem der bedeutendsten italienischen Künstler der Frührenaissance. [Enzyklopädie der antiken Geschichte]. ALTES KONSTANTINOPEL/BYZANTIUM: Die im siebten Jahrhundert v. Chr. erbaute antike Stadt Byzanz erwies sich sowohl für die Griechen als auch für die Römer als wertvolle Stadt. Da es auf der europäischen Seite der Bosporusstraße lag, erkannte Kaiser Konstantin seine strategische Bedeutung und errichtete nach der Wiedervereinigung des Reiches im Jahr 324 n. Chr. dort seine neue Hauptstadt. Konstantinopel. Gründung durch Konstantin (284 - 337 n. Chr.) Kaiser Diokletian, der das Römische Reich von 284 bis 305 n. Chr. regierte, glaubte, dass das Reich zu groß sei, als dass eine Person es regieren könnte, und teilte es in eine Tetrarchie (Vierherrschaft) mit einem Kaiser (Augustus) auf. und einen Mitkaiser (Cäsar) sowohl im Osten als auch im Westen.

Diokletian entschied sich für die Herrschaft über den Osten. Der junge Konstantin erlangte im Westen die Macht, als sein Vater Constantius starb. Der ehrgeizige Herrscher besiegte seinen Rivalen Maxentius um die Macht in der Schlacht an der Milvischen Brücke und wurde 312 n. Chr. alleiniger Kaiser des Westens. Als Lucinius 313 n. Chr. die Macht im Osten übernahm, forderte Konstantin ihn heraus und besiegte ihn schließlich in der Schlacht von Chrysopolis. Dadurch wurde das Reich wieder vereint. Konstantin war sich nicht sicher, wo er seine neue Hauptstadt ansiedeln sollte. Das alte Rom wurde nie in Betracht gezogen. Er verstand, dass sich die Infrastruktur der Stadt verschlechterte; Die Wirtschaft stagnierte und die einzige Einnahmequelle wurde knapp. Nicomedia hatte alles, was er sich als Hauptstadt nur wünschen konnte; ein Palast, eine Basilika und sogar ein Zirkus; aber es war die Hauptstadt seiner Vorgänger gewesen, und er wollte etwas Neues.

Obwohl er versucht war, seine Hauptstadt an der Stelle des antiken Troja zu errichten, entschied Konstantin, dass es das Beste sei, seine neue Stadt an der Stelle des alten Byzanz zu errichten, und behauptete, sie sei ein neues Rom (Nova Roma). Die Stadt hatte mehrere Vorteile. Es lag näher am geografischen Zentrum des Imperiums. Da es fast vollständig von Wasser umgeben war, konnte es leicht verteidigt werden (insbesondere wenn eine Kette quer über die Bucht gelegt wurde). Die Lage bot einen ausgezeichneten Hafen; Dank des Goldenen Horns; sowie einfachen Zugang zur Donauregion und zur Euphratgrenze. Dank der Finanzierung aus der Staatskasse von Lucinius und einer Sondersteuer begann ein gewaltiges Wiederaufbauprojekt. Konstantinopel würde zum wirtschaftlichen und kulturellen Zentrum des Ostens und zum Zentrum sowohl griechischer Klassiker als auch christlicher Ideale werden.

Obwohl er einige Überreste der Altstadt behielt, soll das neue Rom, das viermal so groß wie Byzanz ist, vom christlichen Gott inspiriert worden sein und dennoch in jeder Hinsicht klassisch geblieben sein. Die auf sieben Hügeln erbaute Stadt (genau wie das alte Rom) war in vierzehn Bezirke unterteilt. Die breiten Alleen wurden angeblich von Konstantin selbst angelegt und waren gesäumt von Statuen von Alexander dem Großen, Cäsar, Augustus, Diokletian und natürlich Konstantin im Gewand des Apollon mit einem Zepter in der einen und einem Globus in der anderen Hand. Das Zentrum der Stadt bildeten zwei Säulenstraßen (die auf Septimus Severus zurückgehen), die sich in der Nähe der Zeuxippus-Thermen und des Testratoon kreuzten.

Die Kreuzung der beiden Straßen wurde durch einen Vierbogen, das Tetraphylon, markiert. Nördlich des Bogens stand die alte Basilika, die Konstantin in einen quadratischen Hof umwandelte, der von mehreren Säulengängen umgeben war und eine Bibliothek und zwei Schreine beherbergte. Südlich davon befand sich der neue Kaiserpalast mit seinem massiven Eingang, dem Chalke-Tor. Neben einem neuen Forum verfügte die Stadt über einen großen Versammlungssaal, der als Markt, Börse und Gericht diente. Der alte Zirkus wurde in ein Siegesdenkmal umgewandelt, einschließlich eines Denkmals, das in Delphi errichtet worden war, der Schlangensäule, um den griechischen Sieg über die Perser bei Platäa im Jahr 479 v. Chr. zu feiern. Während das alte Amphitheater verlassen wurde (die Christen mochten keine Gladiatorenkämpfe), Für Wagenrennen wurde das Hippodrom vergrößert.

Eines der frühen Anliegen Konstantins war es, die Bürger mit ausreichend Wasser zu versorgen. Während das alte Rom dieses Problem nicht hatte, war das neue Rom im Sommer und Frühherbst mit starken Dürreperioden und im Winter mit sintflutartigen Regenfällen konfrontiert. Zusammen mit den Wetterbedingungen bestand immer die Möglichkeit einer Invasion. Die Stadt brauchte eine zuverlässige Wasserversorgung. Es gab genügend Aquädukte, Tunnel und Leitungen, um Wasser in die Stadt zu transportieren, aber es mangelte immer noch an Speichermöglichkeiten. Um das Problem zu lösen, wurde im Jahr 330 n. Chr. die Binbirderek-Zisterne (die noch existiert) gebaut

Religion bekam im Reich eine neue Bedeutung. Obwohl Konstantin offen das Christentum befürwortete (seine Mutter war eine davon), bezweifeln Historiker, ob er wirklich jemals Christ geworden ist und bis zu seinem Sterbebett mit der Konvertierung gewartet hat. Das neue Rom würde Tempel für heidnische Gottheiten (die alte Akropolis hatte er behalten) und mehrere christliche Kirchen vorweisen; Die Hagia Irene war eine der ersten von Konstantin in Auftrag gegebenen Kirchen. Während der Nika-Revolten unter Justinian im Jahr 532 n. Chr. ging es unter. Im Jahr 330 n. Chr. weihte Konstantin die neue Hauptstadt des Reiches, eine Stadt, die eines Tages den Namen des Kaisers tragen sollte. Konstantinopel würde zum wirtschaftlichen und kulturellen Zentrum des Ostens und zum Zentrum sowohl griechischer Klassiker als auch christlicher Ideale werden. Mit der Invasion Roms durch Alarich im Jahr 410 n. Chr. und dem schließlichen Fall der Stadt an Odoaker im Jahr 476 n. Chr. erhielt ihre Bedeutung eine neue Bedeutung. Im Mittelalter wurde die Stadt zu einem Zufluchtsort für antike griechische und römische Texte.

Im Jahr 337 n. Chr. starb Konstantin und hinterließ seine Nachfolger und das Reich in Aufruhr. Constantius II. besiegte seine Brüder (und alle anderen Herausforderer) und wurde alleiniger Kaiser des Reiches. Die einzige Person, die er verschonte, war sein Cousin Julian, der damals erst fünf Jahre alt war und nicht als ernsthafte Bedrohung galt; Allerdings überraschte der junge Mann seinen älteren Cousin und wurde eines Tages selbst Kaiser, Julian der Abtrünnige. Constantius II. erweiterte die Regierungsbürokratie und fügte Quästoren, Prätoren und sogar Tribunen hinzu. Er baute eine weitere Zisterne und zusätzliche Getreidesilos. Obwohl einige Historiker anderer Meinung sind (und behaupten, Konstantin habe den Grundstein gelegt), wird ihm der Bau der ersten von drei Hagia Sophias, der Kirche der Heiligen Weisheit, im Jahr 360 n. Chr. zugeschrieben. Die Kirche wurde 404 n. Chr. durch einen Brand zerstört, von Theodosius II. wieder aufgebaut und zerstört und 532 n. Chr. unter Justinian wieder aufgebaut

Als Konvertit zum Arianismus würde der Tod von Constantius II. den bereits schwachen Status des Christentums im Reich gefährden. Sein Nachfolger, Julian der Abtrünnige, ein Student der griechischen und römischen Philosophie und Kultur (und der erste in Konstantinopel geborene Kaiser), sollte der letzte heidnische Kaiser werden. Obwohl Constantinius ihn für schwach und nicht bedrohlich gehalten hatte, war Julian ein brillanter Befehlshaber geworden, der die Unterstützung und den Respekt der Armee erlangte und nach dem Tod des Kaisers problemlos die Macht übernahm. Obwohl er versuchte, alle Aspekte des Christentums im Reich auszulöschen, scheiterte er. Nach seinem Tod im Kampf gegen die Perser im Jahr 363 n. Chr. wurde das Reich zwischen zwei Brüdern aufgeteilt: Valentinian I. (der 375 n. Chr. starb) und Valens.

Valentinian, der fähigere der beiden, regierte den Westen, während der schwächere und kurzsichtige Valens den Osten regierte. Valens einziger Beitrag zur Stadt und zum Reich bestand darin, eine Reihe von Aquädukten anzubauen, aber bei seinem Versuch, die Grenze des Reiches zu festigen – er hatte den Westgoten erlaubt, sich dort niederzulassen – verlor er eine entscheidende Schlacht und verlor sein Leben bei Adrianopel Im Jahr 378 n. Chr. Nach Valens peinlicher Niederlage glaubten die Westgoten, dass Konstantinopel verwundbar sei, und versuchten, die Mauern der Stadt zu erklimmen, scheiterten jedoch letztendlich. Valens Nachfolger war Theodosius der Große (379 – 395 n. Chr.).

Als Reaktion darauf verbot Theodosius das Heidentum und machte das Christentum im Jahr 391 n. Chr. zur offiziellen Religion des Reiches. Er berief das Zweite Ökumenische Konzil ein und bekräftigte das Nizänische Glaubensbekenntnis, das unter der Herrschaft Konstantins verfasst worden war. Als letzter Kaiser, der sowohl Ost als auch West regierte, schaffte er die Vestalinnen von Rom ab, verbot die Olympischen Spiele und löste das Orakel von Delphi auf, das schon lange vor der Zeit Alexanders des Großen existierte. Sein Enkel Theodosius II. (408 – 450 n. Chr.) baute die Hagia Sophia nach dem Brand wieder auf, gründete eine Universität und erweiterte 413 n. Chr. aus Angst vor einer barbarischen Bedrohung die Stadtmauern; Die neuen Mauern würden zwölf Fuß hoch und sechzehn Fuß dick sein.

Eine Reihe schwacher Kaiser folgten Theodosius II., bis Justinian (527 – 565 n. Chr.), der Schöpfer des Justinianischen Kodex, an die Macht kam. Zu diesem Zeitpunkt zählte die Stadt über dreihunderttausend Einwohner. Als Kaiser Justinian eine Reihe von Verwaltungsreformen einführte, verschärfte er die Kontrolle sowohl über die Provinzen als auch über die Steuererhebung. Er baute eine neue Zisterne, einen neuen Palast und eine neue Hagia Sophia und Hagia Irene, die beide während des Nika-Aufstands im Jahr 532 n. Chr. zerstört wurden. Seine begabteste Beraterin und intellektuelle Ebenbürtige war seine Frau Theodora, die Tochter eines Bärentrainers im Hippodrom. Ihr wird die Einflussnahme auf viele kaiserliche Reformen zugeschrieben: die Ausweitung der Rechte der Frauen bei Scheidungen, die Schließung aller Bordelle und die Gründung von Klöstern für ehemalige Prostituierte.

Unter der Führung seines brillanten Generals Belisarius erweiterte Justinian das Reich um Nordafrika, Spanien und Italien. Leider wäre er der letzte der wirklich großen Kaiser; Nach seinem Tod verfiel das Reich allmählich, bis die osmanischen Türken 1453 n. Chr. die Stadt eroberten. Einer der düstersten Momente während seiner Herrschaft war der Nika-Aufstand. Es begann als Aufstand im Hippodrom zwischen zwei Sportfraktionen, den Blues und den Greens. Beide waren wütend auf Justinian wegen einiger seiner jüngsten politischen Entscheidungen und lehnten sein Erscheinen bei den Spielen offen ab. Der Aufstand weitete sich auf die Straßen aus, wo es zu Plünderungen und Bränden kam. Das Haupttor des Kaiserpalastes, das Senatshaus, öffentliche Bäder sowie viele Wohnhäuser und Paläste wurden zerstört.

Obwohl Justinian zunächst die Flucht aus der Stadt beschloss, ließ er sich von seiner Frau überzeugen, zu bleiben und zu kämpfen: 30.000 Menschen würden dabei sterben. Als sich der Rauch verzog, sah der Kaiser eine Gelegenheit, die Überreste der Vergangenheit zu beseitigen und die Stadt zu einem Zentrum der Zivilisation zu machen. Vierzig Tage später begann Justinian mit dem Bau einer neuen Kirche; eine neue Hagia Sophia. Es durften keine Kosten gescheut werden. Er wollte, dass die neue Kirche im großen Stil gebaut wird – eine Kirche, die niemand zu zerstören wagen würde. Er brachte Gold aus Ägypten, Porphyr aus Ephesus, weißen Marmor aus Griechenland und Edelsteine aus Syrien und Nordafrika mit. Der Historiker Procopius sagte: „Es erhebt sich zu einer Höhe, die dem Himmel entspricht, und als würde es von anderen Gebäuden aufsteigen, steht es genauso hoch und blickt auf die Überreste der Stadt herab … es jubelt in einer unbeschreiblichen Schönheit.“

Über zehntausend Arbeiter würden fast sechs Jahre für den Bau brauchen. Danach soll Justinian gesagt haben: „Salomo, ich habe dich übertroffen.“ Auf dem Höhepunkt seiner Herrschaft erlitt Justinians Stadt im Jahr 541 n. Chr. eine Epidemie – den Schwarzen Tod –, bei der über hunderttausend Einwohner der Stadt starben. Selbst Justinian war nicht immun, obwohl er überlebte. Die Wirtschaft des Reiches würde sich nie vollständig erholen. Zwei weitere Kaiser verdienen Erwähnung: Leo III. und Basilius I. Leo III. (717 – 741 n. Chr.) ist vor allem für die Einführung des Bildersturms, der Zerstörung aller religiösen Reliquien und Ikonen, bekannt. Die Stadt würde Denkmäler, Mosaike und Kunstwerke verlieren, aber er sollte auch für die Rettung der Stadt in Erinnerung bleiben.

Als die Araber die Stadt belagerten, nutzte er eine neue Waffe, das „Griechische Feuer“, eine brennbare Flüssigkeit, um die Eindringlinge abzuwehren. Es war vergleichbar mit Napalm, und Wasser war dagegen nutzlos, da es nur dazu beitrug, die Flammen auszubreiten. Während sein Sohn Konstantin V. ebenso erfolgreich war, starb sein Enkel Leo IV., ursprünglich ein gemäßigter Bilderstürmer, kurz nach der Machtübernahme und hinterließ den inkompetenten Konstantin VI. und seine Mutter und Regentin Irene an der Macht. Irene regierte mit eiserner Hand und zog Verträge dem Krieg vor, unterstützt durch mehrere Säuberungen des Militärs. Obwohl sie die Rückkehr religiöser Ikonen erlebte (was sie bei der römischen Kirche beliebt machte), endete ihre Macht über ihren Sohn und das Reich, als sie beschloss, ihn blenden zu lassen; Sie wurde auf die Insel Lesbos verbannt.

Basilius I. (867–886 n. Chr.), der Mazedonier (obwohl er nie einen Fuß nach Mazedonien gesetzt hatte), sah eine Stadt und ein Reich, die verfielen, und startete ein umfangreiches Wiederaufbauprogramm: Stein ersetzte Holz, Mosaike wurden restauriert, Kirchen usw sowie ein neuer Kaiserpalast errichtet und schließlich beträchtlich verlorenes Territorium zurückgewonnen. Ein Großteil des Wiederaufbaus ging jedoch während des Vierten Kreuzzugs (1202–1204 n. Chr.) verloren, als die Stadt geplündert und niedergebrannt wurde, nicht von den Muslimen, sondern von den Christen, die ursprünglich zur Abwehr der Eindringlinge berufen worden waren, die Stadt aber selbst plünderten. Kreuzfahrer zogen durch die Stadt, Gräber wurden zerstört, Kirchen entweiht und Justinians Sarkophag wurde geöffnet und sein Leichnam beiseite geworfen. Die Stadt und das Reich erholten sich nie von den Kreuzzügen und waren daher für die osmanischen Türken im Jahr 1453 n. Chr. anfällig [Ancient History Encyclopedia]. SYMBOL VON BYZANTIUM – DER ZWEIKÖPFIGE ADLER: Der Doppeladler ist ein beliebtes Symbol für das Konzept eines mächtigen Imperiums. Die meisten zeitgenössischen Verwendungen des Symbols werden ausschließlich mit seiner Verwendung durch das Byzantinische Reich und die griechisch-orthodoxe Kirche in Verbindung gebracht. Allerdings wird der Doppeladler schon seit Tausenden von Jahren verwendet – lange bevor die Griechen ihn mit dem Byzantinischen Reich und der orthodoxen Religion identifizierten –, während seine ursprüngliche Bedeutung unter Gelehrten umstritten ist. Der Adler war in den antiken griechischen Stadtstaaten ein weit verbreitetes Machtsymbol.

In der griechischen Mythologie wurde ein „Doppeladler“-Konzept in der Sage angedeutet, dass Zeus zwei Adler vom Ende der Welt nach Osten und Westen fliegen ließ, die sich schließlich in Delphi trafen und so bewiesen, dass es sich um den Mittelpunkt der Erde handelte . Nach Ansicht vieler Historiker scheint der Doppeladler jedoch hethitischen Ursprungs zu sein. Frühe Beispiele des Symbols stammen aus dem Hethiterreich in Zentralanatolien, wo Doppeladler auf Siegeln und auch auf Skulpturen zu finden sind. Interessanterweise haben einige dieser Skulpturen auch andere Tiere in ihren Klauen und scheinen das Symbol des darauf stehenden Herrschers zu sein.

Somit könnte der Doppeladler das Symbol des Stammes des Herrschers, aber auch des Herrschers selbst gewesen sein. Nach den hethitischen Doppeladlern muss eine Lücke von fast zwei Jahrtausenden geschlossen werden. Das Wahrzeichen des Oberbefehlshabers in der hellenistischen Welt war inzwischen ein monströser Kopf, der von Medusa oder Nike (Göttin des Sieges) verkörperte Oberhaupt der Armee. Das berühmte Symbol taucht tausende Jahre später im Frühmittelalter, etwa im 10. Jahrhundert, wieder auf, wo es hauptsächlich als absolutes Symbol des Byzantinischen Reiches verwendet wurde. Es wird vermutet, dass das frühe Byzantinische Reich den römischen Adler als kaiserliches Symbol geerbt hat. Während seiner Regierungszeit modifizierte Kaiser Isaak I. Komnenus (1057–1059) es in ein doppelköpfiges Tier, beeinflusst von Überlieferungen über ein solches Tier in seiner Heimat Paphlagonien in Kleinasien.

Nach der Rückeroberung Konstantinopels durch die byzantinischen Griechen im Jahr 1261 wurden zwei Kronen hinzugefügt (eine über jedem Kopf), die die neu zurückeroberte Hauptstadt und die Zwischenhauptstadt des Reiches Nicäa darstellten. In den folgenden zwei Jahrhunderten (11. und 12. Jahrhundert) fanden sich Darstellungen des Symbols auch im islamischen Spanien, Frankreich und Bulgarien, während es ab dem 13. Jahrhundert immer mehr Verbreitung fand. Inzwischen wurde der Doppeladler auch von der islamischen Welt übernommen, insbesondere nach dem Fall des Seldschukenreiches und der Wiederherstellung der weltlichen Macht des Kalifats von Bagdad im Jahr 1157. Davon zeugen vor allem Münzen mit einem Doppeladler und von den Vasallen des Kalifats.

Noch beeindruckender ist, dass der zweiköpfige Vogel auch in der indischen Kultur vorkommt. Das in Indien als „Gandhabherunda“ bekannte Symbol hat denselben hethitischen Ursprung wie der zweiköpfige Adler im Westen. Ein Mythos besagt, dass Vishnu die Form eines zweiköpfigen Adlers annahm, um Sarabha zu vernichten, eine Form, die Shiva annahm, um Narasimha (einen Avatar von Vishnu) erneut zu zerstören, ein sektiererisches Mittel, um ein rivalisierendes Glaubensbekenntnis zu demütigen. Ein solcher Vogel erscheint am Sirkap Stupa, der normalerweise auf den Beginn der christlichen Ära datiert wird. Es ist dort dargestellt, wie es sitzt und sich der Fingerfertigkeit zuwendet, und dies scheint seit Jahrhunderten die übliche Haltung gewesen zu sein. Man findet es auch auf einem Fresko im Brihadiswara-Tempel, der 1010 geweiht wurde, und viel später auf einer Vijayanagar-Münze aus dem 16. Jahrhundert.

Letztlich war es jedoch das Christentum, das sich das Symbol anmaßte. Die mittlerweile weithin bekannte gelbe Flagge mit einem schwarz gekrönten Doppeladler wurde zum Symbol der Familie Palaiologoi, der letzten griechischen Königsfamilie, die das Byzantinische Reich vor dem Fall Konstantinopels im Jahr 1453 regierte. Wie bereits erwähnt, nahm Kaiser Michael VIII. Palaiologos, nachdem er 1261 Konstantinopel von den Kreuzfahrern zurückerobert hatte, den Doppeladler an, der die Interessen der Dynastie sowohl in Asien als auch in Europa symbolisierte. Während dieser zwei Jahrhunderte der Herrschaft der Dynastie wurde die Flagge jedoch nicht nur mit der spezifischen Familie, sondern auch mit dem Imperium selbst identifiziert.

Darüber hinaus wurde der Doppeladler in den Augen der Byzantiner nach und nach zum absoluten Symbol der Orthodoxie und symbolisierte die Einheit zwischen der byzantinisch-orthodoxen Kirche und dem Staat, die durch das Prinzip der „Symphonia“, also der „Symphonie“ zwischen ihnen, bestimmt wurde bürgerliche und kirchliche Funktionen der byzantinisch-orthodoxen Gesellschaft. Darüber hinaus stellten die Köpfe des Adlers auch die Doppelhoheit des byzantinischen Kaisers dar, wobei der linke Kopf Rom (den westlichen Teil) und der rechte Kopf Konstantinopel – den hellenistischen Teil des Reiches – darstellte.

Als die Heiligen Kreuzfahrer auf ihrem Weg in das heutige Israel durch Konstantinopel zogen, kamen sie offenbar zum ersten Mal mit dem beeindruckenden doppelköpfigen Symbol in Berührung, das in Gold auf schwere Seidenbanner gestickt war und von den seldschukischen Türken hochgehalten wurde. Es stammte von den Türken und nicht von den Byzantinern, wie manche vielleicht fälschlicherweise glauben, dass die Kreuzfahrer dieses Banner übernahmen, um die Höfe Karls des Großen zu schmücken, und es als heilige relic in den großen Kathedralen aufhängte. Friedrich von Preußen trägt die „Schuld“ für die Popularisierung des Adlersymbols in ganz Westeuropa, da er das Emblem in der Gründungsphase des Ritus lieferte, auch wenn er oder Preußen es nicht ausschließlich als ihr eigenes Symbol verwenden konnten .

In England wird es für ritterliche Waffen verwendet. Vor allem Robert George Gentleman zeigte es auf seinem Schild mit dem Motto „Wahrheit, Ehre und Höflichkeit“. In Frankreich wurde es durch Graf de Montamajeur populär, der es mit dem Motto „Ich werde mich aufrecht halten und nicht blinzeln“ verband, und in Italien finden wir es 1628 auf dem Wappen des Herzogs von Modena unter dem Motto „Kein Alter“. kann es zerstören. Was seine moderne Nutzung betrifft? Es bleibt das absolute Symbol der griechisch-orthodoxen Kirche, obwohl es in der Welt des sports oft gesehen wird. Mehrere Fußballvereine in ganz Europa tragen den Doppeladler in ihren Insignien. Der griechische Sportverein AEK – Athletic Union of Constantinople – wurde von griechischen Flüchtlingen gegründet, die in den 1920er Jahren aus Konstantinopel nach Griechenland flohen beliebtesten und erfolgreichsten von ihnen. [Alte Ursprünge]. DER KÖNIGLICHE BYZANTINISCHE LEIBWÄCHTER: DIE VARANGIER: Die Warägergarde: Berserker des Byzantinischen Reiches. Die Geschichte der Waräger setzt ihren Höhepunkt in Form der Warägergarde fort, einer prominenten und selektiven byzantinischen Armee, die im zehnten Jahrhundert entstand. Zu Beginn bestand die Warägergarde aus skandinavischen Plünderern und überlebte bis zum 13. oder 14. Jahrhundert als Elitewächter des byzantinischen Kaisers. Gekleidet in Kampfrüstungen aus blauen Tuniken und purpurroten Umhängen, mit mannshohen, mit Gold vergoldeten Streitäxten, trugen die leuchtenden Farben der Warägergarde nichts dazu bei, die schreckliche Berserkerkraft zu unterdrücken, die sie gegen alle anbrachte, die ihren byzantinischen Anführer bedrohten.

Berserker waren altnordische Krieger, die als unkontrollierte, rasende Stoßtrupps kämpften und bei ihrem Einsatz so verrückt wirkten, dass weder „Feuer noch Eisen“ sie erschreckten. Vieles, was über die Warägergarde bekannt ist, stammt aus den Jahrhunderten von Gelehrten wie Prinzessin Anna Komnene, der Tochter von Kaiser Alexios I., und Michael Psellos, einem Mönch aus Konstantinopel – beide schrieben im 11. Jahrhundert n. Chr. Es wird angenommen, dass die Waräger Die Garde wurde um das Jahr 874 gebildet, als ein Vertrag zwischen der Rus und dem Byzantinischen Reich vorschrieb, dass die Rus dem Imperium bei Bedarf Krieger zu Hilfe schicken musste.

Obwohl es sich zunächst um eine erzwungene militärische Einberufung handelte, wurde die Praxis später freiwillig, zweifellos auch, um sicherzustellen, dass die Waräger nicht gegen ihre neuen byzantinischen Führer rebellierten. Es war jedoch nicht schwer, die ausländischen Krieger im Imperium zu halten, da das Imperium Berichten zufolge die Waräger weitaus großzügiger behandelte als die Führer der Rus, die dazu neigten, Zahlungen zurückzuhalten und Land- und Statusversprechen zu ignorieren. Es war Kaiser Basilius II., auch bekannt als Basil Bulgaroktonos (Bulgarentöter), der die Waräger im zehnten Jahrhundert wirklich an die Spitze der byzantinischen Kultur brachte. Der aus mazedonischer Abstammung stammende Basilius II. regierte von 976 bis 1025 und ist vor allem dafür bekannt, dass er das Oströmische Reich gegen ausländische Bedrohungen stabilisierte.

Die Stabilisierung war jedoch zum großen Teil auf warägianische Hilfe zurückzuführen, die ihm Wladimir I. von der Kiewer Rus gewährte, und wurde durch Wladimir's Heirat mit Basilius' eigener Schwester Anna gefestigt. Mit dieser Hochzeit wurden die Waräger-Streitkräfte zu einer austauschbaren Einheit zwischen Russland und dem Byzantinischen Reich, und sie waren für die Dauer des Bestehens des Reiches auf einzigartige Weise verbunden. Auf diese Weise wurden die Waräger christianisiert (siehe Teil 1). Ein Teil von Basils Zustimmung, Wladimir die Heirat mit seiner Schwester zu gestatten, bestand darin, dass Wladimir Annas Religion akzeptieren musste. So ließ sich Wladimir taufen und Rus wurde wenig später christianisiert. Ursprünglich wurde die Warägergarde als zusätzliche Kampfkraft in Gefechten zwischen Byzanz und einigen seiner östlichen Feinde eingesetzt. Wie die Geschichte jedoch zeigt, konnten die einheimischen Beschützer der Stadt und des Kaisers mit Usurpatoren wie Basilius II., seinem eigenen Namensvetter Basil I., leicht dazu gebracht werden, ihre Loyalität zu ändern. So vertraute Kaiser Basil II. den Warägern tatsächlich mehr als seinem eigenen Volk, und ihnen wurde daher eine wichtigere Rolle in seinen Streitkräften zugeschrieben. Prinzessin Anna stellt in ihrem Werk „Die Alexiade“ sogar fest, dass die Waräger in einzigartiger Weise für ihre Loyalität gegenüber dem herrschenden Kaiser bekannt waren. (Dies bezieht sich auf die Eroberung des byzantinischen Throns durch ihren Vater).

Schließlich wurden sie zu den persönlichen Beschützern des Kaisers selbst: eine eng verbundene Elitetruppe, die jederzeit an der Seite des Kaisers blieb. Die Garde begleitete ihn zu Festen und Partys, zu religiösen Aktivitäten und privaten Angelegenheiten und blieb dem Kaiser und seiner Familie stets nahe. Sie waren abends die Wächter seiner Schlafgemächer und blieben im Palast untergebracht, um sicherzustellen, dass sie immer in der Nähe waren. Sie gingen sogar so weit, bei illustren Versammlungen für die Kontrolle der Menge zu sorgen, um sicherzustellen, dass der Kaiser immer geschützt war und immer eine Möglichkeit zur Flucht hatte. Innerhalb kurzer Zeit wurde es zu einem prestigeträchtigen Unterfangen, einer der Eliteverteidiger des Kaisers zu sein. Obwohl die Warägergarde ursprünglich aus skandinavischen Nachkommen bestand, wuchs sie im Laufe der Jahre und umfasste die meisten Rassen der britischen Inseln: Angelsachsen, Iren, Schotten usw.

Für den Eintritt in die Armee wurde eine Gebühr von sieben bis sechzehn Pfund Gold erhoben, oft auf Leihbasis vom byzantinischen Kaiser selbst. Die Krieger zahlten ihre Schulden dann schnell mit dem hohen Gehalt zurück, das sie für ihre Dienste erhielten, zusätzlich zu der Beute, die sie nach dem Erfolg entscheidender Schlachten erbeuten durften. Darüber hinaus behauptete der moderne Autor Lars Magnar Enoksen, dass es nach dem Tod jedes byzantinischen Kaisers üblich sei, dass die Waräger die Palastschatzkammer nach einem altnordischen Ritus plünderten. Diese Tat machte die Krieger noch reicher, und viele andere Skandinavier wollten diesen Reichtum ihren eigenen Familien zeigen und wollten unbedingt die Gebühr zahlen, um Teil der Garde zu werden.

Die Berserker des Byzantinischen Reiches, die Warägergarde, sorgten dafür, dass der Name Wikinger als Beschützer und Krieger des Oströmischen Reiches bis weit ins 13. und 14. Jahrhundert überlebte. Man kann postulieren, dass das Byzantinische Reich ohne die Warägergarde eine ganz andere Wendung genommen hätte. Der unnachgiebige Schutz, den sie ihren Kaisern gewährten, trug dazu bei, die grausamen Usurpationen zu verhindern, die das Römische Reich vor ihnen heimgesucht hatten. Obwohl selbst diese Verteidigung schließlich mit der Belagerung von Konstantinopel durch den Vierten Kreuzzug im Jahr 1204 n. Chr. endete, überlebten die Waräger lange über ihre Wikinger-Vorfahren hinaus als starke Elitetruppe, reich an Reichtum und Macht. [Alte Ursprünge].

: Wir versenden Bücher im Inland (innerhalb der USA) immer über USPS VERSICHERT Medienpost („Buchpreis“). Es gibt auch ein Rabattprogramm, mit dem Sie die Versandkosten um 50 % bis 75 % senken können, wenn Sie etwa ein halbes Dutzend Bücher oder mehr (ab 5 Kilo) kaufen. Die Preise sind von Land zu Land unterschiedlich, und nicht alle Bücher passen in einen USPS-Flatrate-Umschlag für den weltweiten Priority-Versand. Dieses Buch passt kaum in einen Pauschalumschlag, aber ohne Polsterung ist es sehr anfällig für Beschädigungen. Für internationale Sendungen empfehlen wir dringend Luftpost erster Klasse, die zwar teurer ist, es uns aber ermöglichen würde, das Buch ordnungsgemäß zu schützen. Unsere Versandkosten sind so günstig, wie es die USPS-Tarife zulassen.

ZUSÄTZLICHE KÄUFE erhalten Sie eine SEHR GROSS Ihr Einkauf wird in der Regel innerhalb von 48 Stunden nach Zahlungseingang versandt. Wir verpacken so gut wie jeder andere in der Branche, mit viel Schutzpolsterung und Behältern.

Für bestimmte Länder stellt der USPS die internationale Sendungsverfolgung kostenlos zur Verfügung, für andere Länder fallen zusätzliche Kosten an. Wir bieten US Postal Service Priority Mail, Einschreiben und Expresspost sowohl für internationale als auch inländische Sendungen sowie United Parcel Service (UPS) und Federal Express (Fed-Ex) an. Bitte fordern Sie ein Preisangebot an. Bitte beachten Sie, dass wir für internationale Käufer alles tun werden, um Ihre Haftung für Mehrwertsteuer und/oder Zölle zu minimieren. Wir können jedoch keine Verantwortung oder Haftung für etwaige Steuern oder Abgaben übernehmen, die im Land Ihres Wohnsitzes auf Ihren Kauf erhoben werden. Wenn Ihnen die Steuer- und Abgabenregelungen Ihrer Regierung nicht gefallen, beschweren Sie sich bitte bei ihnen. Wir haben keine Möglichkeit, die Steuer-/Zölleregelungen Ihres Landes zu beeinflussen oder zu moderieren.

Sollten Sie nach Erhalt des Artikels aus irgendeinem Grund enttäuscht sein, biete ich Ihnen ein 30-tägiges Rückgaberecht ohne Fragen an. Bitte beachten Sie, dass eBay die Zahlungsabwicklungsgebühren bei Rücksendungen über das 30-tägige Kauffenster hinaus möglicherweise nicht immer erstattet, obwohl dies im Allgemeinen der Fall ist. Selbstverständlich haben wir keine Möglichkeit, die eBay-Richtlinien zu beeinflussen, zu ändern oder außer Kraft zu setzen.

ÜBER UNS: Vor unserer Pensionierung reisten wir mehrmals im Jahr nach Osteuropa und Zentralasien, um in den produktivsten Edelsteinproduktions- und Schleifzentren der Welt nach antiken Edelsteinen und Schmuck zu suchen. Die meisten der von uns angebotenen Artikel stammen aus Ankäufen, die wir in diesen Jahren in Osteuropa, Indien und der Levante (östliches Mittelmeer/Naher Osten) bei verschiedenen Institutionen und Händlern getätigt haben. Ein Großteil unserer Einnahmen auf Etsy, Amazon und Ebay fließt in die Unterstützung wertvoller Institutionen in Europa und Asien, die sich mit Anthropologie und Archäologie befassen. Obwohl wir über eine Sammlung antiker Münzen verfügen, die sich auf Zehntausende beläuft, sind unsere Hauptinteressen antiken/antiken Schmuck und Edelsteine, ein Spiegelbild unseres akademischen Hintergrunds.

Obwohl es in den USA vielleicht schwierig ist, antike Edelsteine zu finden, werden in Osteuropa und Zentralasien häufig antike Edelsteine aus alten, zerbrochenen Fassungen demontiert – das Gold wird wiederverwendet – und die Edelsteine neu geschliffen und zurückgesetzt. Bevor diese wunderschönen antiken Edelsteine neu geschliffen werden, versuchen wir, die besten davon in ihrem ursprünglichen, antiken, handgefertigten Zustand zu erwerben – die meisten von ihnen wurden ursprünglich vor einem Jahrhundert oder mehr gefertigt. Wir glauben, dass die von diesen längst verstorbenen Meisterhandwerkern geschaffenen Werke es wert sind, geschützt und bewahrt zu werden, anstatt dieses Erbe antiker Edelsteine durch Nachschleifen des Originalwerks zu zerstören. Indem wir ihre Arbeit bewahren, bewahren wir gewissermaßen ihr Leben und das Erbe, das sie der Neuzeit hinterlassen haben. Es ist weitaus besser, ihr Handwerk zu schätzen, als es durch modernes Schneiden zu zerstören.