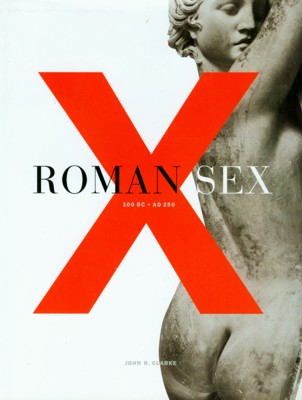

« Sexe romain : 100 avant JC – 250 après JC » par John R. Clarke, nouvelle photographie de Michael Larvey.

NOTE: Nous avons 100 000 livres dans notre bibliothèque, soit plus de 10 400 titres différents. Il y a de fortes chances que nous ayons d'autres exemplaires de ce même titre dans des conditions variables, certaines moins chères, d'autres en meilleur état. Nous pouvons également avoir différentes éditions (certaines en livre de poche, d'autres à couverture rigide, souvent des éditions internationales). Si vous ne voyez pas ce que vous voulez, veuillez nous contacter et demander. Nous sommes heureux de vous envoyer un résumé des différentes conditions et prix que nous pouvons avoir pour le même titre.

DESCRIPTION: Couverture rigide illustrée avec jaquette. Éditeur: Harry N. Abrams, Inc. (2003). Pages: 168. Dimensions: 10¾ x 8¾ x 1 pouce; 2¼ livres. Résumé: « Qui pourrait faire quoi, à qui et pourquoi ? Quelles étaient les règles de l’engagement sexuel ? Pourquoi les anciens Romains affichaient-ils fièrement leur art érotique en public ? Quand et pourquoi la « Libération des Femmes » est-elle arrivée dans la Rome antique ? Quelles étaient les règles pour les relations sexuelles hétérosexuelles ? Pour les rapports homosexuels ? Quel était le rôle de la prostitution, tant masculine que féminine ?

Répondant à ces questions et à bien d’autres, « Roman Sex » fournit un récit nouveau et provocateur des anciennes pratiques sexuelles romaines. Il explique, pour la première fois, une richesse d'art sexuel récemment découverte, ainsi que les nombreuses peintures, sculptures et vases cachés jusqu'à récemment dans les « musées secrets » du monde. De nombreuses œuvres présentées ici ont été photographiées en couleur spécialement pour ce livre richement illustré et un certain nombre d'œuvres inédites.

John R. Clarke, l'auteur, est professeur d'histoire de l'art à l'Université du Texas à Austin et l'une des plus grandes autorités mondiales en matière de Rome antique. Il est l'auteur de « Les maisons de l'Italie romaine : rituel, espace et décoration 100 avant JC à 250 après JC ». Il remet ces œuvres d'art dans leur contexte d'origine, que ce soit à la maison, au bordel ou à la table du banquet, et réalise ils révèlent les anciennes attitudes romaines face à une foule de questions sexuelles.

Le premier mouvement de « libération des femmes » a également eu lieu à cette époque, et Clarke explique comment et quand il a vu le jour. Il montre comment et pourquoi l'homme romain était une créature bisexuelle, alternant ses affections entre femmes et hommes, et comment la société traitait l'homosexuel retranché. Le sexe lesbien, illustré par de nouvelles découvertes surprenantes à Pompéi, bénéficie également d'un traitement complet.

Le sexe romain était le sexe avant le christianisme et la culpabilité puritaine. Les Romains, riches et pauvres, affichaient fièrement dans leurs maisons des images que nous cachions. Clarke emmène le lecteur dans une société nettement différente de la nôtre dans ses attitudes à l'égard du sexe. Malgré toutes ses bizarreries, c’était une société sexuellement tolérante qui encourageait la création et l’exposition ouverte de l’art érotique. « Roman Sex » séduira tout lecteur désireux de comprendre cette culture, qui par ailleurs fut en grande partie le précurseur de la nôtre.

CONDITION: COMME NEUF. Non lu (et "nouveau" dans ce sens), bien que légèrement usé, couverture rigide illustrée surdimensionnée (11 x 9 pouces) (avec couvertures imprimées et plastifiées) avec jaquette. Harry N. Abrams (2003) 168 pages. L'intérieur du livre est impeccable, SAUF le fait que le propriétaire d'origine, même s'il n'a jamais lu le livre, s'est senti obligé d'écrire son nom sous la couverture. Dans la mesure où le dessous de la couverture avant (le « papier de fin ») est imprimé et décoré, le nom (soigneusement écrit à l'encre) n'est pas immédiatement discerné... mais il est là. De plus, le nom encré est complètement masqué par le rabat intérieur de la jaquette, de sorte qu'il n'est même pas visible à moins que vous retiriez la jaquette du livre... ou que vous souleviez le rabat pour regarder en dessous. À part cela, les pages sont propres, nettes, (sinon) non marquées, non mutilées, étroitement reliées, sans ambiguïté non lues. De l'extérieur, le livre est propre et intact, ne montrant que de légères traces d'usure sur les bords et les coins de la jaquette et des couvertures (il est posé sur une étagère depuis plus de 20 ans). En ce qui concerne la jaquette, cela se présente principalement sous la forme de froissements faciles à discerner (mais toujours "très doux") (mais pas de déchirures ni d'écaillage) et d'un tout petit frottement abrasif au niveau de la tête et du talon de la colonne vertébrale de la jaquette. Ensuite, seulement un froissement extrêmement léger sur les quatre coins ouverts de la jaquette (ou « pointes » comme on les appelle souvent). Les "pointes" sont bien entendu formées à l'endroit où la jaquette se plie sous les couvertures pour former les rabats de la jaquette, c'est-à-dire les "coins ouverts" de la jaquette (haut et bas, avant et arrière). Et par « extrêmement faible », nous entendons précisément cela, littéralement. Cela nécessite que vous teniez le livre devant une source de lumière, en l'inclinant d'une manière ou d'une autre de manière à capter la lumière réfléchie, et que vous l'examiniez attentivement pour discerner le très léger froissement. Une dernière remarque... la jaquette est blanche (je déteste les jaquettes blanches car elles montrent si facilement le bronzage induit par la saleté et l'éclairage), et est donc très sensible à l'exposition à un éclairage fluorescent. Naturellement, la plupart des librairies disposent d'un éclairage fluorescent, et donc le dos de la jaquette... qui, dans un grand livre, "apparaîtrait" généralement entre d'autres livres flanquants et rangés... est légèrement bronzé. Encore une fois, cela est simplement dû à l’exposition à l’éclairage fluorescent endémique aux librairies traditionnelles en brique et mortier. Sous la jaquette, les couvertures stratifiées font écho à peu près aux mêmes vêtements d'étagère que les couvertures sus-jacentes, avec de très légers froissements au niveau de la tête du dos, du talon du dos et du quatre coins de couverture ouverts (en fait beaucoup moins froissés que la jaquette sus-jacente... en particulier au niveau de la tête et du talon de la colonne vertébrale). Les bords des couvertures sont très, très faibles. Les jaquettes sur des couvertures rigides illustrées de très grande taille sont susceptibles d'une usure accélérée des bords simplement en raison du fait que des livres aussi grands et lourds ont tendance à être traînés sur les étagères (frisant ainsi le talon du dos de la jaquette) et que la tête du dos est frottée contre la surface inférieure du plafond. de la bibliothèque ci-dessus). Même à la lumière de cette usure assez minime, SAUF le fait que le propriétaire d'origine a écrit son nom (soigneusement) sur le papier de couverture, sous le rabat de la jaquette avant, l'état général du livre est par ailleurs entièrement conforme au nouveau stock d'un environnement traditionnel de librairie physique (comme B. Dalton, Borders ou Barnes & Noble, par exemple) dans lequel les nouveaux livres peuvent montrer des signes mineurs d'usure, conséquence d'une simple manipulation de routine (en particulier l'épreuve d'être constamment mis sur les étagères et remis en rayon). Satisfaction garantie sans condition. En inventaire, prêt à livrer. Aucune déception, aucune excuse. EMBALLAGE LOURDEMENT REMBOURRÉ ET SANS DOMMAGE ! Des descriptions minutieuses et précises ! Vente en ligne de livres d'histoire ancienne rares et épuisés depuis 1997. Nous acceptons les retours pour quelque raison que ce soit dans les 30 jours ! #1778c.

VEUILLEZ VOIR LES DESCRIPTIONS ET LES IMAGES CI-DESSOUS POUR DES EXAMENS DÉTAILLÉS ET POUR LES PAGES DE PHOTOS DE L’INTÉRIEUR DU LIVRE.

VEUILLEZ CONSULTER LES AVIS DES ÉDITEURS, DES PROFESSIONNELS ET DES LECTEURS CI-DESSOUS.

AVIS DES ÉDITEURS:

AVIS: Imaginez un monde où le bon sexe est une bénédiction des dieux, pas une cause de culpabilité, et où les actes souvent considérés comme immoraux, voire illégaux, selon les normes actuelles sont plutôt célébrés. Un tel monde n’est pas un fantasme futuriste, mais plutôt la réalité de la Rome antique, de 100 avant JC à 250 après JC. Dans « Roman Sex », une étude contextuelle abondamment illustrée de l’art érotique de cette époque, l’historien John R. Clarke expose des peintures, des sculptures et des céramiques auparavant cachées présentant des sujets aussi controversés que le sexe en groupe, le lesbiennes et le phallus comme talisman. Il utilise ensuite ces travaux pour expliquer les attitudes des Romains antiques face à une série de problèmes de société. Les œuvres d'art magnifiquement reproduites, toutes en couleurs, proviennent de tout l'Empire romain, y compris de ce qui est aujourd'hui l'Allemagne et la France. Frais, accessible et vraiment amusant, « Roman Sex » offre de nombreuses informations sur une culture qui, bien que très différente, était un précurseur important de la nôtre.

AVIS: Roman Sex fournit un récit nouveau et provocateur des anciennes pratiques sexuelles romaines. Il explique, pour la première fois, une richesse d'art sexuel récemment découverte, ainsi que les nombreuses peintures, sculptures et vases cachés jusqu'à récemment dans les « musées secrets » du monde. De nombreuses œuvres présentées ici ont été photographiées en couleur spécialement pour ce livre richement illustré et un certain nombre n'ont jamais été publiées auparavant.

Le sexe romain était le sexe avant le christianisme et la culpabilité puritaine. Les Romains, riches et pauvres, affichaient fièrement dans leurs maisons des images que nous cachions. Clarke emmène le lecteur dans une société nettement différente de la nôtre dans ses attitudes à l'égard du sexe. Malgré toutes ses bizarreries, c’était une société sexuellement tolérante qui encourageait la création et l’exposition ouverte de l’art érotique. Roman Sex séduira tout lecteur désireux de comprendre cette culture, qui, par ailleurs, fut en grande partie le précurseur de la nôtre.

AVIS: Reproduisant une richesse d'art sexuel récemment découvert, ce texte fournit un récit nouveau et provocateur des pratiques sexuelles romaines dans le monde antique. Les œuvres sont replacées dans leur contexte d'origine, à la maison, au bordel ou à la table du banquet.

AVIS: John R. Clarke est professeur d’histoire de l’art à l’Université du Texas à Austin, ancien président de la College Art Association et l’une des plus grandes autorités internationales en matière de Rome antique. Il est récipiendaire des bourses Guggenheim et du National Endowment for the Humanities, et auteur de quatre livres sur l'art et la culture de la Rome antique, dont « Les maisons de l'Italie romaine : rituel, espace et décoration de 100 avant JC à 250 après JC », ainsi que « Regard sur l'amour : constructions de la sexualité dans l'art romain de 100 avant JC à 250 après JC »

AVIS: John R. Clarke est professeur Regents d'histoire de l'art et d'archéologie classique à l'Université du Texas. Il a travaillé pendant plus de quarante ans sur l'Italie ancienne (en particulier sur la période allant de 100 avant JC à 300 après JC), en mettant l'accent sur la manière dont l'art reflétait les goûts et les croyances des Romains. Ses premiers livres portaient sur les mosaïques au sol et la décoration des maisons et des villas. Dans les années 1990, il commence à analyser comment les représentations visuelles peuvent révéler les attitudes romaines à l'égard de toutes les pratiques de la vie quotidienne. Deux de ses livres s'intéressent à l'art dit érotique pour comprendre la sexualité romaine ; deux autres, « L'art dans la vie des Romains ordinaires » et « La vie romaine », examinent comment les gens ordinaires exprimaient leur identité à travers l'art.

Et il y a un livre sur le rire. En 2006, avec le soutien du ministère italien de la Culture, John a réuni une équipe de 46 chercheurs, dont lui-même, pour étudier l'art et l'archéologie de deux étonnantes villas romaines près de Pompéi, sur un site appelé Oplontis. L'une est une villa de luxe avec de superbes peintures murales et sculptures ; l'autre, un grand magasin d'embouteillage de vin. Les publications du projet Oplontis sont pour la plupart disponibles sous forme de livres électroniques en libre accès, à l'exception du catalogue d'une exposition qui a fait une tournée aux États-Unis en 2016, intitulée Loisirs et luxe à l'ère de Néron : les villas d'Oplontis près de Pompéi.

TABLE DES MATIÈRES:

1. Chaque maison doit en avoir un.

2. La femme au sommet : la libération des femmes au premier siècle après JC

3. Sexe dans les bordels, sexe sur scène.

4. Sexe gay en compagnie bi et hétéro.

5. Le contraire du sexe : comment éloigner le mauvais œil.

6. Rire du sexe tabou dans les bains de banlieue.

7. Nouvelle imagerie sexuelle de la France romaine.

8. Conclusion : le sexe avant la culpabilité puritaine.

AVIS PROFESSIONNELS:

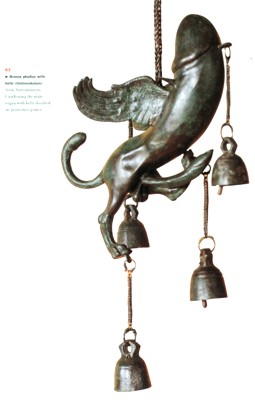

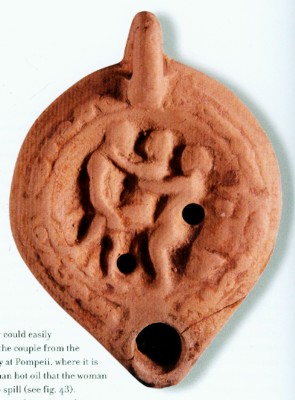

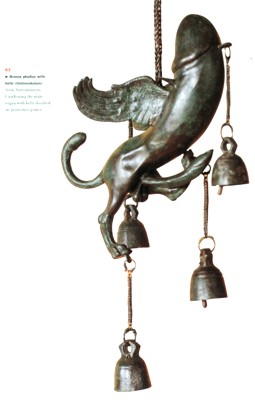

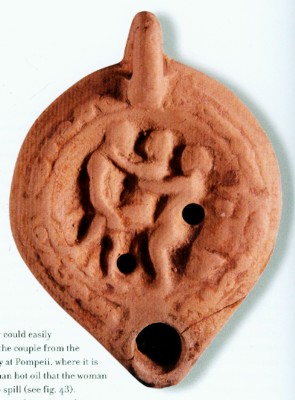

AVIS: Lorsqu'en 1968, les hommes du groupe de Clark à Pompéi furent introduits dans une pièce fermée à clé et sans fenêtre du musée archéologique de Naples, Clark ne réalisait pas qu'il deviendrait éventuellement une autorité en matière d'iconographie sexuelle de la Rome antique. La salle, dont l'accès était interdit aux femmes jusque dans les années 1970, abrite des peintures et des statues sexuellement explicites : des personnages aux énormes érections ; une lampe en terre cuite représentant une femme faisant l'amour avec un homme tout en balançant des poids en fer ; un miroir à main de femme représentant « des ébats passionnés » avec « son animal de compagnie préféré ».

Aujourd'hui professeur d'histoire de l'art à l'Université du Texas à Austin, Clark présente certaines des pièces qui ont inspiré ses 30 dernières années d'études. Fresques colorées, objets métalliques ou céramiques sont présentés dans 114 illustrations (95 en couleurs), réparties en neuf chapitres expliquant les attitudes sociétales anciennes à l'égard du sexe (« La femme au sommet : la libération des femmes au premier siècle après J.-C. » ; « Rire du sexe tabou au Bains de banlieue »), tandis que des sous-titres comme « Priape, protection et pénétration » proposent des anecdotes savantes et personnelles. Un certain nombre d'ouvrages sont publiés ici pour la première fois.

AVIS: : « Roman Sex » explore l'expérience voyeuriste/vicariante explicite dans les représentations de l'acte sexuel, l'accouplement physique de corps humains dynamisés par la libido et portant leur propre charge érotique. En plaçant les représentations de l'activité sexuelle dans le contexte de modèles de comportement publics ou privés et de la consommation de telles images sexuelles, Clarke a contribué de manière substantielle à un aspect négligé de l'histoire sociale romaine et en particulier à la littérature croissante sur la fascination des Romains pour les images vivantes. qui suscitent, voire intensifient, l’expérience personnelle.

AVIS: Sur les murs des chambres, des salles de bains et des couloirs, sur les bols, les tasses et les bagues, les Romains représentaient toutes sortes de couples engagés dans toutes les formes imaginables d'activité sexuelle. Clarke nous fait voir toutes ces ébats amoureux apparemment familiers comme étranges et merveilleux. Il nous apprend à réfléchir à la façon dont cela était compris et ressenti par ceux qui vivaient avec cet art dans leur vie quotidienne, et il spécule que cela pourrait même refléter ce que faisaient réellement les Romains. Ce sera un livre éclairant pour les classiques, les historiens et tous ceux qui trouvent l’amour intéressant.

AVIS: « Roman Sex » prouve que les anciens étaient très différents de vous et moi ; qu'ils considéraient le sexe non pas d'abord comme une procréation et jamais comme un péché mais plutôt comme un sport, un art et un plaisir, une activité pleine d'humour, de tendresse et surtout de variété. John R. Clarke, en examinant des artefacts romains de plusieurs siècles destinés à être utilisés par différentes classes sociales, révèle que les enregistrements visuels érotiques sont bien plus variés, ouverts d'esprit et ludiques que ne le sont les restrictions morales écrites.

AVIS: Soigneusement écrit et richement illustré. Clarke est d'une honnêteté et d'une simplicité rafraîchissantes, présentant ses hypothèses et ses objectifs dans une prose claire et sans jargon. Ce livre propose une analyse bien construite et convaincante de documents familiers et inconnus. Il s'agit d'un livre méticuleusement documenté et intelligemment argumenté, engageant et stimulant. Il s'agit non seulement d'un modèle de la manière dont un projet créatif et ambitieux peut être réalisé avec précision et soin, mais également d'un complément précieux à la fois à l'étude de l'art romain et à l'exploration des pratiques sexuelles anciennes.

AVIS: Clarke nous apprend à réfléchir à la façon dont cet art était compris et ressenti par ceux qui vivaient avec lui dans leur vie quotidienne et il spécule que cela pourrait même refléter ce que faisaient réellement les Romains. Il s’agit de la première étude véritablement contextuelle et théoriquement fondée dont nous disposons sur une vaste panoplie d’art classique sur le sexe. Ce sera un livre éclairant pour les classiques, les historiens et tous ceux qui trouvent l’amour intéressant. Il existe peu d’érudits aussi capables d’aborder ce sujet, aussi versés dans les théories de la sexualité et aussi à l’aise avec le contenu à la fois hétérosexuel et homoérotique que Clarke. Le sujet est d’actualité et l’exécution est professionnelle.

AVIS: C'est un livre important, ambitieux dans les objectifs qu'il se fixe et élégamment réalisé. Il réussit à démontrer sa thèse majeure, selon laquelle les répartitions de rôles, les valeurs et les attitudes socio-sexuelles romaines ne correspondent pas aux valeurs modernes familières mais exigent d'être comprises dans leur propre altérité radicale, et que l'imagerie visuelle peut être une aide inestimable à une telle compréhension. . La controverse que « Roman Sex » suscitera sans aucun doute ne manquera pas d’avoir un effet stimulant sur l’appréciation en rapide développement de la complexité de la culture visuelle romaine. Ce livre devrait attirer non seulement les classiques, mais aussi les spécialistes de la sexualité dans tous les domaines. Clarke réussit à la fois à introduire des éléments peu connus et à défamiliariser les exemples familiers de l'art érotique.

AVIS: Clarke a produit un livre majeur qui contient beaucoup de choses nouvelles, utiles et stimulantes en termes d'analyse ainsi que de preuves. Il fusionne des connaissances théoriques contemporaines et de nouvelles données primaires avec un regard attentif sur les contextes ; non seulement les décors originaux des œuvres d'art dont il discute, mais aussi les climats intellectuels qui ont produit des analyses modernes. Le résultat est un livre qui pointe dans des directions significatives et inattendues.

AVIS: Dans cette étude contextuelle richement illustrée de l'art érotique de la Rome antique, l'historien Clarke expose des peintures, des sculptures et des céramiques érotiques auparavant cachées. Il utilise ces travaux pour expliquer les attitudes des Romains antiques face à une série de problèmes de société. 114 illustrations, dont 95 en couleurs.

AVIS DES LECTEURS:

AVIS: "Roman Sex" est une étude et une vitrine de la pratique sexuelle romaine antique telle qu'elle était exprimée dans l'art de 100 avant JC à 250 après JC. Les questions liées au sexe, telles que le contrôle des naissances, le taux de natalité ou les rituels de cour, dépassent le cadre de ce livre. Les références au sexe sont abondantes dans la littérature romaine, invariablement écrite par des hommes d’élite. L’art érotique, quant à lui, ornait les maisons et les bâtiments d’une partie plus large de la société romaine et représentait donc également les attitudes des Romains de la classe moyenne et ouvrière.

Il existe environ 100 photographies magnifiquement reproduites de peintures, mosaïques, sculptures et céramiques érotiques dans « Sexe romain », provenant principalement de Rome, Pompéi et Herculanum. Mais il ne s’agit pas ici d’une simple production « table basse ». L'historien et auteur John Clarke prend soin de replacer l'art dans son contexte d'origine, le plus souvent chez les gens, et nous demande ainsi de mettre de côté les idées modernes de « pornographie » et d'« hétéro- » ou « d'homosexualité » qui sont des barrières. à voir le sexe comme le faisaient les Romains. Le sexe sous ses nombreuses formes était un don des dieux. Et l’art érotique faisait partie de la vie quotidienne de nombreux Romains.

"Roman Sex" explore l'art érotique au foyer, la place sexuelle de la femme, l'art des bordels et des bains, le phallus comme talisman porte-bonheur et l'art érotique de la France romaine. Ce livre contient des œuvres d'art exquises, ainsi que des peintures difficiles à distinguer. Les gestes et les objectifs de certaines pièces restent mystérieux, et la hiérarchie sexuelle rigide de l'élite romaine donne lieu à des scènes amusantes. Mais nous bénéficions de l’érudition de Clarke pour déchiffrer ce que tout cela signifiait pour les Romains. "Roman Sex" offre une fenêtre sur la vie érotique et les valeurs des Romains à travers leur magnifique art.

AVIS: La plus grande injustice qu'un lecteur potentiel de ce livre pourrait commettre serait de n'y voir qu'un simple volume de présentation richement illustré. Comme John R. Clarke écrit dans l'introduction de cet ouvrage qu'il présente une synthèse et un aperçu plus adéquats des découvertes et des recherches qu'il a menées sur la sexualité romaine au cours des deux dernières décennies. L'essai, une série de chapitres discrets, révèle les plus belles descriptions de la sexualité romaine éclairées par l'analyse de la céramique, des fresques et de l'art gravé.

Le plus intelligent dans l'approche de Clarke, similaire à cet égard à son travail antérieur, plus spécifique au site, est l'accent mis sur l'interprétation des œuvres d'art en recréant ce que les spectateurs romains chercheraient et trouveraient. Le tabou romain et les prescriptions romaines concernant le domaine du sexe diffèrent profondément des nôtres et Clarke établit explicitement les distinctions. Il explique les récits sur les murs romains avec une acuité convaincante. Les images de Pompéi figurent ici en bonne place. Néanmoins, l'auteur a également recherché et discuté des découvertes plus récentes de la France romaine ainsi que des objets spéciaux qui semblent enfin prêts à être partagés par leurs gardiens dans des collections privées et des salles de musées en Suisse.

Clarke tente de manière imaginative et convaincante de replacer les images et les objets d'art dans leur contexte d'origine. Par exemple, les images des bains de banlieue de Pompéi, selon l'auteur, représentent des positions et des situations qui feraient rire les baigneurs romains, hommes et femmes, éloignant ainsi le mauvais œil. La compréhension de Clarke de la sexualité romaine est étonnante et gracieusement communiquée. Pour ceux qui souhaitent lire une belle exposition des activités intimes romaines et des rencontres quotidiennes avec l'érotisme, je recommande vivement ce livre.

AVIS: Il s’agit d’une étude historique historique sur le sujet. L’un des récits les plus éclairants jamais écrits sur ce sujet incompris. Format grand volume. Beaux cartonnages picturaux gris foncé avec titres sur la couverture et le dos. Texte de John R. Clarke. Art d'artistes non identifiés de l'époque. Chacun est accompagné d'une légende détaillée de l'auteur. Photographies de Michael Larvey. Glossaire, lectures complémentaires, index et liste des planches annexées à la fin. Imprimé sur du papier brillant en Italie selon les normes les plus élevées. En DJ pictural. Présente un aperçu somptueux, méticuleux et complet des pratiques sexuelles romaines vues à travers l'art survivant : peintures, sculptures, dessins, vases, fresques, manuscrits et autres inventions comme les bains.

Si ces arts graphiques étaient créés et montrés aujourd'hui, ils seraient automatiquement qualifiés de « pornographiques » et considérés comme honteux à regarder (et la plupart des bains ont disparu à cause du SIDA). Lorsque les pièces ont été fabriquées pour la première fois, elles étaient exposées ouvertement et fièrement dans la maison du propriétaire. Les Grecs considéraient le véritable amour comme celui entre un mentor et un protégé, entre un homme plus âgé et plus sage et son jeune et beau disciple, mais ils mettaient moins l'accent sur l'aspect sexuel. Il n’existe aucun art érotique grec survivant, car il n’y en avait probablement pas. Les Romains étaient bisexuels hédonistes, en particulier l'homme, qui « alternait ses affections entre les femmes et les hommes ». Clarke explique comment ce changement remarquable s'est produit.

AVIS: En termes de style, le livre est conversationnel. Esthétiquement, il s’agit d’un livre de style table basse très bien conçu ; cela semble très bien. Même si le sujet ne vous intéresse que, cela en vaut la peine. Si vous avez un intérêt plus académique pour la sexualité romaine, ce livre apporte trois éléments importants.

Tout d'abord, il établit que l'art érotique n'était pas seulement (ou même presque principalement) exposé dans les bordels, mais était quelque chose que toute personne ayant la moindre prétention d'être consciente de sa classe exposait dans sa maison, généralement exposé avec beaucoup d'autres. l'art (par opposition à « bienvenue dans ma salle spéciale d'art érotique »).

Deuxièmement, il établit que l’art érotique n’est pas seulement répandu dans la structure de classe (des œuvres d’art très chères aux poteries à prix raisonnable), mais apparaît ailleurs dans le monde romain que seulement Pompéi (voir le chapitre sur les médaillons de poterie gauloise).

Enfin, la qualité de la photographie et des dessins au trait (combinés aux descriptions) facilitent beaucoup l'analyse de ce qui se passe, surtout en comparaison avec d'autres livres sur le sujet où les images occasionnelles sont toujours petites et en noir et blanc, de sorte que vous devez lire la description, hausser les épaules et dire "Je suppose que je vais vous croire sur parole, c'est un bras."

AVIS: À en juger par ce livre, les maisons romaines étaient si inondées de peintures et d'objets d'art représentant le sexe dans toute sa riche variété qu'il est étonnant qu'elles aient pensé à autre chose. Clarke célèbre la libéralité et l’ouverture romaines, affirmant que c’était une époque avant que le christianisme n’introduise la culpabilité dans le sexe. Illustré entièrement en couleur, le livre examine le sexe romain à la maison et dans le bordel ou les bains publics, les tabous (s'il y en avait), l'homosexualité, le voyeurisme et bien plus encore. Inévitablement, les images de Pompéi abondent, mais les fragments, amulettes, mosaïques, coupes et sculptures samiens sont également abondants. Le texte de Clarke élargit le tableau au-delà de l'art pour considérer la place du sexe dans la littérature et la société.

AVIS: "Roman Sex (100 BC-250 AD)" est un grand régal culturel, une large sélection photographique qui comprend du matériel "exhumé" des cabinets secrets de plusieurs musées et une étude bien documentée de ces représentations du sexe conservées dans un grand format livre 168 pages de bonne facture ; Son auteur, John R. Clarke, est professeur d'histoire de l'art à l'Université du Texas, spécialisé dans les études sur l'Empire romain.

En considérant les emplacements originaux des fresques dans les résidences de Pompéi et des phallus fixés aux murs ou gravés dans ses rues, ainsi que des peintures et sculptures de Priape et de son tout nouvel appendice, situés dans les entrées et les jardins, Clarke contextualise la fonction qu'ils peuvent avoir eu. Compte tenu de l’abondance d’objets du quotidien avec des images charnelles explicites, cela confirme le naturel avec lequel les sujets liés au sexe étaient abordés.

Ces images bénis et assuraient chance et abondance. Les peintures dénotaient la nature aisée et sybarite de leur propriétaire. D’autres étaient des plaisanteries ou des insinuations et – bien sûr – certains, en fait, étaient des œuvres d’art créées pour le plaisir et la volupté. Pour les Romains, le sexe était un don divin – un don de Vénus – quelque chose de naturellement désirable et positif, même s'il comportait également des restrictions et des réglementations par rapport à certains aspects.

Clarke cherche dès le début à nous faire voir la différence morale et normative avec laquelle nous regardons les représentations de l'amour charnel que produisaient les Romains de l'empire. Par exemple, leur absence d’une conception péjorative du sexe comme la nôtre de la pornographie. Objets produits par une société permissive qui admirait le plaisir, où il existait également des normes pour des comportements tels que le sexe oral, l'adultère ou la position passive dans le sexe homosexuel, aspects dans lesquels l'élite romaine devait se conformer à une étiquette, et même si ces restrictions ne le faisaient pas. .

Elles n'affectaient explicitement que l'élite, c'est-à-dire 2% de la population, mal vues, ces normes - j'en suis sûr - n'ont réussi à élever que pour ces 2% et pour le reste de la population une ligne qui représentait la possibilité de transgression. La ligne qui séparait l'obscène et l'avilissant était risible, mais elle était aussi, sans aucun doute, un carburant du désir, spurs de la volupté latine.

Or, le fait que les normes des Romains soient telles leur donnait des possibilités différentes de s'approprier leur sexualité et leur permettait d'exprimer l'érotisme d'une autre manière ; libéral sans doute, peut-être plus naturel, mais l'imagination d'une coexistence bucolique de tous nus et de tous contre tous est simple. L'existence de l'esclavage à elle seule devrait qualifier toute vision idyllique que l'on pourrait avoir - oui, je sais, c'est décevant, mais la Rome impériale était tout sauf égalitaire - et pourtant son opulence a produit des villes et des objets admirables.

En étudiant des peintures, des sculptures et différents objets provenant principalement de la région de Pompéi et de la Gaule conquise, Clarke passe en revue des sujets tels que l'approche quotidienne et domestique du sexe ; la liberté des femmes à certains moments de l'Empire ; la fonction des peintures dans les tavernes, les bains et les maisons closes, entre autres. En plus de nous donner un compte rendu graphique des peintures très citées de Pompéi et d'autres objets souvent mentionnés mais rarement vus, Clarke parvient à démontrer la thèse selon laquelle ce qui est précieux dans cette connaissance, c'est d'être capable de prendre conscience de la subjectivité qu'elle implique. tout jugement qui cherche à réglementer la pratique connaturelle du sexe chez les êtres humains.

Ainsi, ces nouvelles de la Rome impériale sont un autre point de référence pour considérer cette partie de la vie qui est discrète et intimement façonnée et qui, bien sûr, est naturelle pour nous. Et pas seulement la partie normative, mais la partie imaginative : ce qui nous est dicté, à travers des règles et « suggéré » – à travers les médias – de ce que nous pouvons faire ou essayer de faire. Que faut-il imaginer ou non sur le sexe, l'utilisation très personnelle de notre propre cerveau, de notre peau et de nos organes génitaux.

"Roman Sex" est un guide qui montre qu'une de nos civilisations "mères" peut encore continuer à nous offrir des enseignements utiles.

AVIS: Ceci est le compagnon de Clarke de son "Looking at Lovemaking: Constructions of Sexuality in Roman Art, 100 BC-AD250", et donne des images brillantes en couleur de l'art et des artefacts discutés dans le livre précédent. Le contexte est plus érudit que grossier, car Clarke remet en question les idées sur le transhistoricisme de catégories telles que la « pornographie » et les idées blasées selon lesquelles les Romains « étaient comme nous ».

Le commentaire est limité, donc quiconque souhaite une discussion détaillée de ce que nous pouvons apprendre des représentations du sexe dans la culture romaine doit se référer à la monographie de Clarke ainsi qu'à la littérature croissante sur le sujet. C’est donc presque comme un livre de table avec des commentaires académiques supplémentaires.

AVIS: Le sexe romain vu à travers son art. L'auteur étudie ce sujet depuis plus de trois décennies et le livre est une merveilleuse exposition du sexe romain vu à travers son art ainsi que des références à des textes classiques. C’est étonnant de voir comment les Romains considéraient le sexe avant que Rome ne soit christianisée. C'était vraiment un monde différent.

C'était une époque où les foyers de la classe supérieure avaient, ce que nous considérerions, des œuvres d'art pornographiques représentant des personnes s'accoupler pour être exposées au public dans leurs maisons. Les enfants verraient sans aucun doute cet art dès leur plus jeune âge. Les pénis en érection étaient partout et les enfants les portaient autour du cou comme des talismans protecteurs. Comme les nains de jardin d'aujourd'hui, les anciennes cours romaines avaient souvent des statues de Priape arborant un monstrueux pénis en érection.

Il est également important de souligner que les Romains de la classe supérieure n’étaient pas des hédonistes débauchés, mais étaient, à bien des égards, des prudes. Le sexe n’était tout simplement pas quelque chose de contre nature ou de sale. Si ce sujet vous intéresse, ce livre serait un merveilleux ajout à votre bibliothèque.

AVIS: J'ai acheté ce livre, croyez-le ou non, comme volume de recherche. Il clarifie les mœurs et les mœurs de la société romaine et les rend compréhensibles. Même s’ils n’avaient pas les mêmes restrictions sociétales que nous, ils n’étaient pas non plus de parfaits hédonistes. Je pense que le livre présente une présentation équilibrée de la vie telle qu'elle était vécue à l'époque romaine.

AVIS: Cela montre simplement qu’il n’y a rien de nouveau sous le soleil. Plein de faits intéressants et les descriptions qui les accompagnaient soulignant certaines des subtilités des illustrations étaient très éclairantes. Ironiquement, les images qui étaient cachées au regard du public en raison des sensibilités de l’époque ont mieux survécu que les fresques/murales restées in situ. Le livre ajoute définitivement à la connaissance de la vie romaine - peut-être plus que ce à quoi je m'attendais !

AVIS: Excellent ouvrage de référence ; bien écrit; histoire intéressante.

AVIS: Le meilleur livre de tous les temps !

AVIS: Un superbe livre de type table basse sur l'art érotique romain écrit par le professeur universitaire John Clarke. Superbes photos et informations introductives, c'est une introduction amusante à l'art romain !

AVIS: Récit des pratiques sexuelles romaines antiques. Dans cette étude illustrée et contextuelle de l'art érotique de l'époque romaine, Clarke expose des peintures, des sculptures et des céramiques abordant des sujets tels que le sexe en groupe, le lesbiennes et le phallus comme talisman, afin d'expliquer une société sexuellement tolérante qui encourageait la création et exposition ouverte d’art érotique. <

AVIS: Grâce à l'archéologie récente et à un léger relâchement de la pruderie du Vatican, nous pouvons nous attendre à plus de science, à une meilleure préservation et à moins de censure.

AVIS: Un peu plus explicite que je ne le pensais, mais bonne information.

AVIS: Ce livre est bien illustré d'œuvres d'art illustrant des actes sexuels et est accompagné d'un bref texte les décrivant et en discutant.

AVIS: Je recommande "Roman Sex" de John R. Clark au lecteur intéressé par le thème de l'érotisme romain, réalisé de manière non provocatrice et instructive et réfléchie. Quel beau livre. Des choses que nous devrions tous connaître sur le passé et ne pas les cacher. Je ne suis pas d'accord avec les esclaves, mais sinon je pense que je pourrais vivre dans la culture romaine. Quel dommage qu'on nous ait fait croire que le sexe est... un péché, laid, etc. Résistez aux forces du mal qui tentent de nous diriger et essayez de nous conformer ! Nous devrions être libres !

AVIS: Montre un côté de l'histoire romaine que la plupart des gens ne connaissent pas mais devraient le faire.

AVIS: Bonne synthèse basée sur l'exclusivité de l'iconographie. De nouvelles hypothèses.

AVIS: Livre très intéressant avec beaucoup d'illustrations.

AVIS: Parfait pour les étudiants en arts qui font de la sculpture.

AVIS: J’ai beaucoup apprécié.

CONTEXTE SUPPLÉMENTAIRE:

Rome antique: L'une des plus grandes civilisations de l'histoire enregistrée était l'ancien Empire romain. La civilisation romaine, en termes relatifs la plus grande puissance militaire de l'histoire du monde, a été fondée au 8ème siècle (avant JC) sur sept collines le long du Tibre en Italie. Au 4ème siècle (avant JC), les Romains étaient la puissance dominante de la péninsule italienne, après avoir vaincu les colonies étrusques, celtes, latines et grecques italiennes. Au 3ème siècle (avant JC), les Romains conquirent la Sicile, puis, au siècle suivant, vainquirent Carthage et contrôlèrent la Grèce. Pendant le reste du IIe siècle (avant JC), l'Empire romain a poursuivi sa conquête progressive du monde hellénistique (colonial grec) en conquérant la Syrie et la Macédoine ; et est finalement parvenu à contrôler l'Égypte et une grande partie du Proche-Orient et du Levant (Terre Sainte) au 1er siècle (BC).

Le summum de la puissance romaine a été atteint au 1er siècle (AD) lorsque Rome a conquis une grande partie de la Grande-Bretagne et de l’Europe occidentale. À son apogée, l’Empire romain s’étendait de la Grande-Bretagne à l’ouest, dans la majeure partie de l’Europe occidentale, centrale et orientale, et jusqu’en Asie Mineure. Pendant une brève période, régna l’ère de la « Pax Romana », un temps de paix et de consolidation. Les empereurs civils étaient la règle et la culture s'épanouissait avec une grande liberté dont jouissait le citoyen romain moyen. Cependant, en 200 ans, l’Empire romain était dans un état de déclin constant, attaqué par les Allemands, les Goths et les Perses. Le déclin fut temporairement stoppé par l’empereur Dioclétien au troisième siècle.

Au IVe siècle (AD), l’Empire romain était divisé entre l’Orient et l’Occident. Le grand empereur Constantin réussit à nouveau à arrêter temporairement le déclin de l'Empire, mais cent ans après sa mort, les Perses s'emparèrent de la Mésopotamie, les Vandales infiltrèrent la Gaule et l'Espagne, et les Goths pillèrent même Rome elle-même. La plupart des historiens datent la fin de l’Empire romain d’Occident en 476 (AD), lorsque l’empereur Romulus Auguste fut destitué. Cependant, l'Empire romain d'Orient (Empire byzantin) a survécu jusqu'à la chute de Constantinople en 1453 après JC.

Dans le monde antique, les objets de valeur tels que les pièces de monnaie et les bijoux étaient généralement enterrés pour être mis en sécurité et, inévitablement, leurs propriétaires succombaient à l'un des nombreux périls du monde antique. Souvent, les survivants de ces individus ne savaient pas où les objets de valeur avaient été enterrés, et aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, des caches (parfois massives) de pièces de monnaie et d'anneaux sont encore couramment découvertes dans toute l'Europe et en Asie Mineure.

Tout au long de l'histoire, ces trésors ont été découverts par inadvertance par des agriculteurs dans leurs champs, mis au jour par l'érosion et la cible de recherches non systématiques de la part des chercheurs de trésors. Avec l’introduction des détecteurs de métaux et d’autres technologies modernes en Europe de l’Est au cours des trois ou quatre dernières décennies, un nombre incroyable de nouvelles découvertes voient le jour des milliers d’années après avoir été cachées par leurs anciens propriétaires. Et avec la libéralisation de l'Europe de l'Est post-soviétique dans les années 1990, de nouvelles sources importantes se sont ouvertes, désireuses de partager ces trésors anciens. [Cadeaux anciens].

Histoire romaine: Selon la légende, la Rome antique a été fondée par les deux frères et demi-dieux Romulus et Remus, le 21 avril 753 avant JC. La légende prétend que, dans une dispute pour savoir qui dirigerait la ville (ou, dans une autre version, où la ville serait localisée) Romulus tua Remus et donna son nom à la ville. Cette histoire de la fondation de Rome est la plus connue mais ce n’est pas la seule.

D'autres légendes prétendent que la ville doit son nom à une femme, Roma, qui a voyagé avec Énée et les autres survivants de Troie après la chute de cette ville. En débarquant sur les rives du Tibre, Roma et les autres femmes se sont opposées lorsque les hommes ont voulu repartir. Elle a conduit les femmes à incendier les navires troyens et a ainsi bloqué les survivants troyens sur le site qui allait devenir Rome.

Énée de Troie est présenté dans cette légende et aussi, de manière célèbre, dans l'Énéide de Virgile, en tant que fondateur de Rome et ancêtre de Romulus et Remus, liant ainsi Rome à la grandeur et à la puissance qui étaient autrefois Troie. D'autres théories encore concernant le nom de la célèbre ville suggèrent qu'il proviendrait de Rumon, l'ancien nom du Tibre, et qu'il s'agissait simplement d'un nom de lieu donné au petit centre commercial établi sur ses rives ou que le nom dérive d'un mot étrusque. qui aurait pu désigner l'une de leurs colonies.

À l’origine une petite ville située sur les rives du Tibre, Rome a rapidement grandi en taille et en force grâce au commerce. L'emplacement de la ville offrait aux commerçants une voie navigable facilement navigable sur laquelle transiter leurs marchandises. La ville fut gouvernée par sept rois, de Romulus à Tarquin, au fur et à mesure qu'elle grandissait en taille et en puissance. La culture et la civilisation grecques, arrivées à Rome via les colonies grecques du sud, ont fourni aux premiers Romains un modèle sur lequel construire leur propre culture. Aux Grecs, ils ont emprunté l’alphabétisation et la religion ainsi que les principes fondamentaux de l’architecture.

Les Étrusques, au nord, fournissaient un modèle de commerce et de luxe urbain. L'Étrurie était également bien située pour le commerce et les premiers Romains ont soit appris les compétences commerciales à partir de l'exemple étrusque, soit ont été enseignés directement par les Étrusques qui ont fait des incursions dans la région autour de Rome entre 650 et 600 avant JC (bien que leur influence se soit fait sentir beaucoup plus tôt). . L'ampleur du rôle joué par les Étrusques dans le développement de la culture et de la société romaines est débattue, mais il ne fait aucun doute qu'ils ont eu un impact significatif à un stade précoce.

Dès le début, les Romains ont montré un talent pour emprunter et améliorer les compétences et les concepts d’autres cultures. Le royaume de Rome grandit rapidement d'une ville commerçante à une ville prospère entre le VIIIe et le VIe siècle avant JC. Lorsque le dernier des sept rois de Rome, Tarquin le Fier, fut déposé en 509 avant JC, son rival pour le pouvoir, Lucius Junius Brutus, réforma le système de gouvernement et établit la République romaine.

Même si Rome devait sa prospérité au commerce dans les premières années, c'est la guerre qui allait faire de la ville une force puissante dans le monde antique. Les guerres avec la ville nord-africaine de Carthage (connues sous le nom de guerres puniques, 264-146 av. J.-C.) consolidèrent la puissance de Rome et aidèrent la ville à croître en richesse et en prestige. Rome et Carthage étaient rivales dans le commerce en Méditerranée occidentale et, avec la défaite de Carthage, Rome détenait une domination presque absolue sur la région ; bien qu'il y ait encore des incursions de pirates qui empêchent les Romains de contrôler complètement la mer.

À mesure que la République de Rome gagnait en puissance et en prestige, la ville de Rome commença à souffrir des effets de la corruption, de l'avidité et d'une dépendance excessive à l'égard de la main-d'œuvre étrangère. Des bandes de Romains au chômage, mis au chômage par l'afflux d'esclaves apportés lors des conquêtes territoriales, se sont engagés comme voyous pour exécuter les ordres du riche sénateur qui leur payait. L'élite riche de la ville, les Patriciens, s'est enrichie de plus en plus aux dépens de la classe ouvrière inférieure, les Plébéiens.

Au IIe siècle avant JC, les frères Gracchi, Tibère et Gaius, deux tribuns romains, menèrent un mouvement de réforme agraire et politique en général. Bien que les frères aient tous deux été tués pour cette cause, leurs efforts ont effectivement stimulé des réformes législatives et la corruption endémique du Sénat a été réduite (ou, du moins, les sénateurs sont devenus plus discrets dans leurs activités de corruption). Au moment du premier triumvirat, la ville et la République de Rome étaient en plein essor.

Malgré cela, Rome se retrouva divisée entre les classes sociales. La classe dirigeante s'appelait Optimates (les meilleurs hommes), tandis que les classes inférieures, ou ceux qui sympathisaient avec elles, étaient connues sous le nom de Populares (le peuple). Ces noms étaient simplement appliqués à ceux qui soutenaient une certaine idéologie politique ; ce n'étaient pas des partis politiques stricts, ni l'ensemble de la classe dirigeante Optimates ni l'ensemble des classes inférieures Populares.

En général, les Optimates s'en tenaient aux valeurs politiques et sociales traditionnelles qui favorisaient le pouvoir du Sénat de Rome et le prestige et la supériorité de la classe dirigeante. Les Populares, toujours d’une manière générale, étaient favorables à la réforme et à la démocratisation de la République romaine. Ces idéologies opposées s’affronteraient sous la forme de trois hommes qui, sans le vouloir, provoqueraient la fin de la République romaine.

Marcus Licinius Crassus et son rival politique, Cnaeus Pompeius Magnus (Pompée le Grand) se sont associés à un autre homme politique plus jeune, Gaius Julius Caesar, pour former ce que les historiens modernes appellent le premier triumvirat de Rome (bien que les Romains de l'époque n'aient jamais utilisé ce terme). , ni les trois hommes qui composaient le triumvirat). Crassus et Pompée détenaient tous deux la ligne politique Optimate tandis que César était un Populare.

Les trois hommes étaient tout aussi ambitieux et, rivalisant pour le pouvoir, savaient se tenir sous contrôle tout en contribuant à faire prospérer Rome. Crassus était l'homme le plus riche de Rome et était corrompu au point de forcer les citoyens riches à lui payer de l'argent de « sécurité ». Si le citoyen payait, Crassus ne brûlerait pas la maison de cette personne mais, si aucun argent n'était disponible, le feu serait allumé et Crassus facturerait alors des frais pour envoyer des hommes pour éteindre le feu. Bien que la motivation derrière la création de ces pompiers soit loin d'être noble, Crassus créa effectivement le premier service de pompiers qui, plus tard, s'avérera d'une grande valeur pour la ville.

Pompée et César étaient tous deux de grands généraux qui, grâce à leurs conquêtes respectives, ont enrichi Rome. Bien que Crassus soit l'homme le plus riche de Rome (et, a-t-on dit, le plus riche de toute l'histoire romaine), Crassus aspirait au même respect que le peuple accordait à Pompée et à César pour leurs succès militaires. En 53 avant JC, il dirigea une force importante contre les Parthes à Carrhae, dans l'actuelle Turquie, où il fut tué lorsque les négociations de trêve échouèrent.

Avec le départ de Crassus, le premier triumvirat se désintègre et Pompée et César se déclarent la guerre. Pompée a tenté d'éliminer son rival par des moyens légaux et a demandé au Sénat d'ordonner à César de se rendre à Rome pour y être jugé pour diverses accusations. Au lieu de retourner à la ville avec humilité pour faire face à ces accusations, César traversa le fleuve Rubicon avec son armée en 49 avant JC et entra dans Rome à la tête de celui-ci.

Il a refusé de répondre aux accusations et s'est concentré sur l'élimination de Pompée en tant que rival. Pompée et César se sont rencontrés lors d'une bataille à Pharsale en Grèce en 48 avant JC, où la force numériquement inférieure de César a vaincu la plus grande force de Pompée. Pompée lui-même s'enfuit en Égypte, espérant y trouver refuge, mais fut assassiné à son arrivée. La nouvelle de la grande victoire de César contre un nombre écrasant de personnes à Pharsale s'était rapidement répandue et de nombreux anciens amis et alliés de Pompée se sont rapidement rangés du côté de César, croyant qu'il était favorisé par les dieux.

Jules César était désormais l'homme le plus puissant de Rome. Il mit effectivement fin à la période de la République en se faisant proclamer dictateur par le Sénat. Sa popularité parmi le peuple était énorme et ses efforts pour créer un gouvernement central fort et stable signifiaient une prospérité accrue pour la ville de Rome. Il fut assassiné par un groupe de sénateurs romains en 44 avant JC, précisément à cause de ces réalisations.

Les conspirateurs, parmi lesquels Brutus et Cassius, semblaient craindre que César ne devienne trop puissant et qu'il puisse éventuellement abolir le Sénat. Après sa mort, son bras droit et cousin, Marcus Antonius (Marc Antoine) s'est associé au neveu et héritier de César, Gaius Octavius Thurinus (Octavian) et à l'ami de César, Marcus Aemilius Lepidus, pour vaincre les forces de Brutus et Cassius à la bataille de Phillippi en 42 avant JC

Octave, Antoine et Lépidus formèrent le deuxième triumvirat de Rome mais, comme le premier, ces hommes étaient également ambitieux. Lépidus fut effectivement neutralisé lorsqu'Antoine et Octave convinrent qu'il devrait régner sur l'Hispanie et l'Afrique et l'empêchèrent ainsi de tout jeu de pouvoir à Rome. Il fut convenu qu'Octave gouvernerait les terres romaines à l'ouest et Antoine à l'est.

Cependant, l'implication d'Antoine avec la reine égyptienne Cléopâtre VII a bouleversé l'équilibre qu'Octave avait espéré maintenir et les deux sont entrés en guerre. Les forces combinées d'Antoine et de Cléopâtre furent vaincues à la bataille d'Actium en 31 avant JC et tous deux se suicidèrent plus tard. Octavien est devenu le seul pouvoir à Rome. En 27 avant JC, le Sénat lui accorda des pouvoirs extraordinaires et prit le nom d'Auguste, premier empereur de Rome. Les historiens s’accordent à dire que c’est à ce moment-là que se termine l’histoire de Rome et que commence l’histoire de l’Empire romain.

Histoire de la République romaine: À la fin du VIe siècle avant JC, la petite cité-État de Rome renversa les chaînes de la monarchie et créa un gouvernement républicain qui, en théorie sinon toujours en pratique, représentait les souhaits de ses citoyens. Sur cette base, la ville allait conquérir toute la péninsule italienne et de grandes parties du monde méditerranéen et au-delà. La République et ses institutions gouvernementales dureront cinq siècles, jusqu'à ce que, détruites par les guerres civiles, elles se transforment en un Principat dirigé par des empereurs. Même alors, de nombreux organes politiques, notamment le Sénat, créés pendant la période républicaine, perdureraient, même avec une réduction de leurs pouvoirs.

Les années précédant la montée de la République sont perdues dans les mythes et les légendes. Aucune histoire écrite contemporaine de cette période n'a survécu. Bien qu'une grande partie de cette histoire ait été perdue, l'historien romain Tite-Live (59 avant JC - 17 après JC) était encore capable d'écrire une remarquable Histoire de Rome - 142 volumes - racontant les années de la monarchie jusqu'à la chute de la République. Cependant, une grande partie de son histoire, en particulier les premières années, était basée uniquement sur des mythes et des récits oraux.

Contrairement à certaines interprétations, la chute de la monarchie et la naissance de la république ne se sont pas produites du jour au lendemain. Certains prétendent même que c’était loin d’être exsangue. L’historienne Mary Beard a écrit dans son SPQR que la transformation de la monarchie en république s’est « étalée sur une période de plusieurs décennies, voire plusieurs siècles ». Avant le renversement du dernier roi, Tarquin le Superbus ou Tarquin le Fier en 510 avant JC, l'histoire de la ville est embourbée dans des histoires de bravoure et de guerre. Même la fondation de la ville est essentiellement une légende et de toute façon, de nombreuses personnes ont préféré le mythe à la réalité.

Pendant des années, Rome avait admiré la culture hellénistique des Grecs et a donc facilement adopté l'histoire d'Énée et la fondation de Rome écrite par l'auteur romain Virgile dans sa saga héroïque L'Énéide. Cette histoire a donné aux Romains un lien avec une culture ancienne, quoique grecque. Ce conte mythique parle d'Énée et de ses disciples qui, avec l'aide de la déesse Vénus, ont échappé à la ville de Troie tombée aux mains des Grecs lors de la guerre de Troie. Juno, l'épouse de Jupiter, a constamment interféré avec le héros de l'histoire, Énée, tout au long du récit.

Après un bref séjour à Carthage, Enée finit par se rendre en Italie et dans le Latium, accomplissant enfin son destin. Ses descendants étaient les jumeaux Romulus et Remus - les fils illégitimes de Mars , le dieu de la guerre, et de la princesse Rhéa Silvia, la fille du véritable roi d'Albe la Longue. Sauvé de la noyade par une louve et élevé par un berger, Romulus finit par vaincre son frère au combat et fonda la ville de Rome, devenant ainsi son premier roi. Ainsi va la légende.

Après le départ de Tarquin, Rome souffrit de conflits à la fois externes et internes. Une grande partie du 5ème siècle avant JC a été consacrée à la lutte et non à la prospérité. De 510 avant JC à 275 avant JC, alors que le gouvernement était aux prises avec un certain nombre de problèmes politiques internes, la ville est devenue la puissance dominante sur toute la péninsule italienne. De la bataille de Regallus (496 av. J.-C.), où Rome fut victorieuse sur les Latins, aux guerres à la Pyrrhus (280-275 av. J.-C.) contre Pyrrhus d'Épire, Rome est devenue une superpuissance guerrière dominante à l'ouest.

Grâce à cette expansion, la structure sociale et politique de la République évolue progressivement. À partir de ce simple début, la ville créerait un nouveau gouvernement, un gouvernement qui dominerait un jour une région allant de la mer du Nord au sud en passant par la Gaule et la Germanie, à l'ouest jusqu'à l'Hispanie et à l'est jusqu'à la Grèce, la Syrie et l'Afrique du Nord. La grande Méditerranée est devenue un lac romain. Ces terres resteraient sous le contrôle de Rome tout au long de la République et jusque dans les années de formation de l'Empire romain.

Cependant, avant de pouvoir devenir cette force militaire dominante, la ville devait avoir un gouvernement stable, et il était paramount qu’il évite la possibilité qu’un individu en prenne le contrôle. En fin de compte, ils créeraient un système présentant un véritable équilibre des pouvoirs. Dans un premier temps, après la chute de la monarchie, la République tomba sous le contrôle des grandes familles – les patriciens, issus du mot patres ou pères. Seules ces grandes familles pouvaient exercer des fonctions politiques ou religieuses. Les citoyens ou plébéiens restants n'avaient aucune autorité politique, même si beaucoup d'entre eux étaient aussi riches que les patriciens. Cependant, au grand désarroi des patriciens, cet arrangement ne pouvait pas durer et ne voulait pas durer.

Les tensions entre les deux classes ont continué de croître, d'autant plus que les habitants les plus pauvres de la ville constituaient l'essentiel de l'armée. Ils se sont demandé pourquoi ils devraient participer à une guerre si tous les profits reviennent aux riches. Finalement, en 494 avant JC, les plébéiens se mirent en grève, se rassemblant hors de Rome et refusant de bouger tant qu'ils n'auraient pas obtenu une représentation ; ce fut le fameux Conflit d’Ordres ou la Première Succession de la Plèbe. La grève a fonctionné et les plébéiens seraient récompensés par une assemblée qui leur était propre : le Concilium Plebis ou Conseil de la plèbe.

Bien que le gouvernement de Rome n’ait jamais pu être considéré comme une véritable démocratie, il a donné à nombre de ses citoyens (à l’exclusion des femmes) leur mot à dire sur la manière dont leur ville était gouvernée. Par leur rébellion, les plébéiens étaient entrés dans un système où le pouvoir reposait sur un certain nombre de magistrats (le cursus honorum) et diverses assemblées. Ce pouvoir exécutif ou imperium résidait dans deux consuls. Élu par les Comitia Centuriata, un consul ne régnait qu'un an, présidant le Sénat, proposant des lois et commandant les armées.

De manière unique, chaque consul pouvait opposer son veto à la décision de l'autre. Une fois son mandat terminé, il pourrait devenir pro-consul, gouvernant l'un des nombreux territoires de la république, ce qui pourrait le rendre très riche. Il y avait plusieurs magistrats mineurs : un préteur (le seul autre fonctionnaire doté d'un pouvoir imperium) qui faisait office d'officier de justice ayant une juridiction civique et provinciale, un questeur qui faisait fonction d'administrateur financier et l'édile qui supervisait l'entretien urbain tel que les routes, l'eau. et les approvisionnements alimentaires, ainsi que les jeux et festivals annuels.

Enfin, il y a le poste très convoité de censeur, qui n'exercera ses fonctions que 18 mois. Élu tous les cinq ans, il était recenseur et révisait la liste des citoyens et de leurs biens. Il pourrait même révoquer des membres du Sénat pour comportement inapproprié. Il restait cependant une dernière position : la fonction unique de dictateur. Il reçut une autorité complète et n'était nommé qu'en cas d'urgence, ne servant généralement que six mois. Le plus célèbre, bien sûr, était Jules César ; qui a été nommé dictateur à vie.

Outre les magistrats, il y avait aussi un certain nombre d'assemblées. Ces assemblées étaient la voix du peuple (citoyens de sexe masculin uniquement), permettant ainsi aux opinions de certains d'être entendues. Au premier rang de toutes les assemblées se trouvait le Sénat romain (un vestige de l’ancienne monarchie). Bien qu'ils ne soient pas rémunérés, les sénateurs servaient à vie, à moins qu'ils ne soient destitués par un censeur pour mauvaise conduite publique ou privée. Bien que cet organe n'ait pas de véritable pouvoir législatif, agissant uniquement comme conseillers du consul et plus tard de l'empereur, il exerçait néanmoins une autorité considérable.

Ils pourraient proposer des lois et superviser la politique étrangère, l’administration civique et les finances. Le pouvoir de promulguer des lois était cependant confié à un certain nombre d'assemblées populaires. Toutes les propositions du Sénat devaient être approuvées par l'une ou l'autre des deux assemblées populaires : les Comitia Centuriata, qui non seulement promulguaient des lois mais élisaient également des consuls et déclaraient la guerre, et le Concilium Plebis, qui transmettait les souhaits des plébéiens via leurs tribuns élus. Ces assemblées étaient divisées en blocs et chacun de ces blocs votait comme une unité. Outre ces deux corps législatifs majeurs, il existait également un certain nombre d'assemblées tribales plus petites.

Le Concilium Plebis est né du conflit des ordres, un conflit entre les plébéiens et les patriciens pour le pouvoir politique. Au Concilium Plebis, en plus d'adopter des lois répondant aux souhaits des plébéiens, les membres ont élu un certain nombre de tribuns qui ont parlé en leur nom. Bien que ce « Conseil de la plèbe » ait initialement donné aux plébéiens une certaine voix au sein du gouvernement, cela ne s’est pas avéré suffisant. En 450 avant JC, les Douze Tables furent promulguées afin d'apaiser un certain nombre d'inquiétudes populaires.

Il est devenu le premier code de droit romain enregistré. Les Tables abordaient les problèmes domestiques en mettant l'accent à la fois sur la vie familiale et sur la propriété privée. Par exemple, les plébéiens n'étaient pas seulement interdits d'emprisonnement pour dettes, mais ils avaient également le droit de faire appel de la décision d'un magistrat. Plus tard, les plébéiens furent même autorisés à épouser des patriciens et à devenir consuls. Au fil du temps, les droits des plébéiens ont continué à augmenter. En 287 avant JC, la Lex Hortensia déclarait que toutes les lois adoptées par le Concilium Plebis étaient contraignantes à la fois pour les plébéiens et les patriciens.

Ce gouvernement unique a permis à la République de se développer bien au-delà des murs de la ville. La victoire dans les trois guerres puniques (264 – 146 av. J.-C.) menées contre Carthage fut la première étape de la croissance de Rome au-delà des limites de la péninsule. Après des années de guerre et l’embarras de la défaite face à Hannibal, le Sénat a finalement suivi le conseil de Caton l’Ancien, qui a déclaré : « Carthago delenda est ! ou "Carthage doit être détruite!" La destruction de la ville par Rome après la bataille de Zama en 146 avant JC et la défaite des Grecs lors des quatre guerres macédoniennes ont établi la République comme une véritable puissance méditerranéenne.

La soumission des Grecs a apporté à Rome la riche culture hellénistique, c'est-à-dire son art, sa philosophie et sa littérature. Malheureusement, malgré la croissance de la République, le gouvernement romain n’a jamais été censé diriger un empire. Selon l’historien Tom Holland dans son Rubicon, la République a toujours semblé au bord de l’effondrement politique. L’ancienne économie agraire ne pouvait pas et ne serait pas transférée avec succès et n’a fait qu’élargir davantage le fossé entre les riches et les pauvres. Rome, cependant, était plus qu’un simple État guerrier. Chez eux, les Romains croyaient à l’importance de la famille et à la valeur de la religion. Ils croyaient également que la citoyenneté ou civitas définissait ce que signifiait être véritablement civilisé.

Ce concept de citoyenneté sera bientôt mis à l’épreuve lorsque les territoires romains commenceront à défier l’autorité romaine. Cependant, cet état de guerre constant avait non seulement enrichi la République, mais avait également contribué à façonner sa société. Après les guerres macédoniennes, l’influence des Grecs affecta à la fois la culture et la religion romaines. Sous cette influence grecque, les dieux romains traditionnels se sont transformés. À Rome, l'expression personnelle des croyances d'un individu n'avait pas d'importance, seule l'adhésion stricte à un ensemble rigide de rituels, évitant les dangers de la ferveur religieuse, était sans importance. Des temples honorant ces dieux seraient construits dans tout l’empire.

Ailleurs à Rome, la division des classes était mieux visible à l'intérieur des murs de la ville, dans les immeubles. Rome était un refuge pour de nombreuses personnes qui quittaient les villes et les fermes environnantes à la recherche d'un meilleur mode de vie. Cependant, une promesse d’emploi non tenue a contraint de nombreuses personnes à vivre dans les quartiers les plus pauvres de la ville. Les emplois qu'ils recherchaient n'étaient souvent pas disponibles, ce qui entraînait une épidémie de sans-abri. Alors que de nombreux citoyens les plus riches résidaient sur la colline du Palatin, d'autres vivaient dans des appartements délabrés, surpeuplés et extrêmement dangereux - beaucoup vivaient dans la peur constante du feu et de l'effondrement.

Même si les étages inférieurs de ces immeubles contenaient des commerces et des logements plus convenables, les étages supérieurs étaient réservés aux résidents les plus pauvres, sans accès à la lumière naturelle, ni eau courante ni toilettes. Les rues étaient mal éclairées et comme il n’y avait pas de police, la criminalité était endémique. Les déchets, même les déchets humains, étaient régulièrement jetés dans les rues, provoquant non seulement une odeur nauséabonde, mais servant également de terrain fertile pour les maladies. Tout cela s’ajoute à une population déjà mécontente.

Cette lutte continue entre les nantis et les démunis perdurera jusqu’à l’effondrement final de la République. Cependant, certains au pouvoir ont tenté de trouver une solution aux problèmes existants. Au IIe siècle avant JC, deux frères, tous deux tribuns, tentèrent sans succès d'opérer les changements nécessaires. Parmi un certain nombre de propositions de réforme, Tiberius Gracchus a suggéré de donner des terres aux chômeurs et aux petits agriculteurs. Bien entendu, le Sénat, dont beaucoup étaient de grands propriétaires fonciers, s’y est opposé avec véhémence. Même le Concilium Plebis a rejeté cette idée.

Bien que sa suggestion soit finalement devenue loi, elle n’a pas pu être appliquée. Des émeutes suivirent bientôt et 300 personnes, dont Tibère, furent tuées. Malheureusement, un destin similaire attendait son frère. Même si Gaius Gracchus soutenait également l'idée de la répartition des terres, son sort fut scellé lorsqu'il proposa de donner la citoyenneté à tous les alliés romains. Comme son grand frère, ses propositions rencontrent une résistance considérable. 3 000 de ses partisans ont été tués et il a choisi de se suicider. L’incapacité des frères à parvenir à un certain équilibre à Rome serait l’un des nombreux indicateurs que la République était vouée à la chute.

Plus tard, un autre Romain se lèvera pour lancer une série de réformes. Sulla et son armée marchèrent sur Rome et prirent le pouvoir, battant son ennemi Gaius Marius. Prenant le pouvoir en 88 avant JC, Sylla battit rapidement le roi Mithridate du Pont à l'Est, écrasa les Samnites avec l'aide des généraux Pompée et Crassus, purgea le Sénat romain (80 furent tués ou exilés), réorganisa les tribunaux et promulgua un nombre de réformes. Il se retira paisiblement en 79 av.

Contrairement à l’Empire, la République ne s’effondrerait pas à cause d’une menace extérieure, mais plutôt à cause d’une menace interne. Cela venait de l’incapacité de la République à s’adapter à un empire en constante expansion. Même les anciennes prophéties sibyllines prédisaient que l’échec viendrait de l’intérieur et non d’envahisseurs étrangers. Il y a eu un certain nombre de ces avertissements internes. La demande de citoyenneté des alliés romains était un signe de ces troubles – les soi-disant guerres sociales du 1er siècle avant JC (90 – 88 avant JC).

Pendant des années, les alliés romains avaient payé un tribut et fourni des soldats pour la guerre, mais n'étaient pas considérés comme des citoyens. Comme leurs frères plébéiens des années plus tôt, ils voulaient être représentés. Il a fallu une rébellion pour que les choses changent. Bien que le Sénat ait averti les citoyens romains qu'il serait dangereux d'accorder la citoyenneté à ces personnes, la pleine citoyenneté fut finalement accordée à tous les habitants (à l'exclusion des esclaves) dans toute la péninsule italienne. Plus tard, Jules César étendra la citoyenneté au-delà de l’Italie et l’accordera aux peuples d’Espagne et de Gaule.

À cette époque, la ville fut confrontée à une menace sérieuse pour sa survie lorsque Marcus Tillius Cicéron, homme d'État et poète romain, découvrit une conspiration dirigée par le sénateur romain Lucius Sergius Catiline pour renverser le gouvernement romain. Cicéron croyait également que la République était en déclin à cause de la décadence morale. Des problèmes comme celui-ci, associés à la peur et aux troubles, ont attiré l'attention de trois hommes en 60 avant JC : Jules César, Cnaeus Pompée et Marcus Licinius Crassus. Crassus était devenu célèbre grâce à sa défaite contre Spartacus et ses partisans en 71 avant JC. Pompée s'était distingué en Espagne ainsi qu'en Orient.

César s'était révélé être un commandant compétent. Ensemble, les trois hommes formèrent ce que les historiens ont appelé le premier triumvirat ou bande des trois. Pendant près d’une décennie, ils contrôlèrent à la fois les consulats et les commandements militaires. Après que César ait quitté ses fonctions de consul en 59 avant JC, lui et son armée se sont déplacés vers le nord, en Gaule et en Germanie. Pompée devint gouverneur de l'Espagne (bien qu'il régnait depuis Rome) tandis que Crassus recherchait la gloire à l'est où, malheureusement pour lui, il fut finalement vaincu et tué à la bataille de Carrhae.

La tension croissante entre Pompée et César s'est intensifiée. Pompée était jaloux du succès et de la renommée de César, tandis que César souhaitait un retour à la politique. Finalement, ces différences les amenèrent au combat et, en 48 avant JC, ils se rencontrèrent à Pharsale. Pompée fut vaincu et s'enfuit en Égypte où il fut tué par Ptolémée XIII. César accomplit son destin en sécurisant à la fois les provinces orientales et l'Afrique du Nord, rendant à Rome un héros pour ensuite être déclaré dictateur à vie.

Beaucoup de ses ennemis, ainsi que plusieurs alliés, considéraient sa nouvelle position comme une menace sérieuse pour le fondement de la République, et malgré un certain nombre de réformes populaires, son assassinat aux ides de mars en 44 avant JC mit la République à genoux. . Son héritier et beau-fils Octave soumit Marc Antoine, devenant finalement le premier empereur de Rome sous le nom d'Auguste. La République n’existe plus et l’Empire romain repose sur ses cendres.

Histoire de la Rome impériale: L'Empire romain, à son apogée (vers 117 après JC), était la structure politique et sociale la plus étendue de la civilisation occidentale. En 285 après JC, l'empire était devenu trop vaste pour être gouverné par le gouvernement central de Rome et fut donc divisé par l'empereur Dioclétien (284-305 après JC) en un empire d'Occident et un empire d'Orient. L'Empire romain a commencé lorsque César Auguste (27 avant JC-14 après JC) est devenu le premier empereur de Rome et s'est terminé, en Occident, lorsque le dernier empereur romain, Romulus Augustule, a été déposé par le roi germanique Odoacre (476 après JC). À l'Est, il a continué sous le nom d'Empire byzantin jusqu'à la mort de Constantin XI et la chute de Constantinople aux mains des Turcs ottomans en 1453 après JC. L'influence de l'Empire romain sur la civilisation occidentale a été profonde dans ses contributions durables à pratiquement tous les aspects de la culture occidentale. .

Après la bataille d'Actium en 31 avant JC, Gaius Octavian Thurinus, neveu et héritier de Jules César, devint le premier empereur de Rome et prit le nom d'Auguste César. Bien que Jules César soit souvent considéré comme le premier empereur de Rome, cela est inexact ; il n'a jamais détenu le titre d'« empereur », mais plutôt de « dictateur », titre que le Sénat ne pouvait s'empêcher de lui accorder, car César détenait à l'époque le pouvoir militaire et politique suprême. En revanche, le Sénat accorda volontiers à Auguste le titre d'empereur, lui prodiguant louanges et pouvoir parce qu'il avait détruit les ennemis de Rome et apporté une stabilité indispensable.

Auguste a dirigé l'empire de 31 avant JC jusqu'en 14 après JC, date de sa mort. À cette époque, comme il le dit lui-même, il « trouva Rome une ville d'argile mais en laissa une ville de marbre ». Auguste a réformé les lois de la ville et, par extension, celles de l'empire, a sécurisé les frontières de Rome, a lancé de vastes projets de construction (réalisés en grande partie par son fidèle général Agrippa, qui a construit le premier Panthéon) et a assuré à l'empire un nom durable comme l'un des la plus grande, sinon la plus grande, puissance politique et culturelle de l’histoire. La Pax Romana (Paix romaine), également connue sous le nom de Pax Augusta, qu'il a initiée, fut une période de paix et de prospérité jusqu'alors inconnue et durera plus de 200 ans.

Après la mort d'Auguste, le pouvoir passa à son héritier, Tibère, qui poursuivit bon nombre des politiques de l'empereur mais manquait de la force de caractère et de la vision qui définissaient tant Auguste. Cette tendance se poursuivra, plus ou moins régulièrement, avec les empereurs qui suivront : Caligula, Claude et Néron. Ces cinq premiers dirigeants de l'empire sont appelés la dynastie Julio-Claudienne en raison des deux noms de famille dont ils descendent (soit par naissance, soit par adoption), Julius et Claudius.

Bien que Caligula soit devenu célèbre pour sa dépravation et sa folie apparente, son premier règne était louable, tout comme celui de son successeur, Claudius, qui étendit le pouvoir et le territoire de Rome en Grande-Bretagne ; celui de Néron l’était moins. Caligula et Claudius furent tous deux assassinés en exercice (Caligula par sa garde prétorienne et Claudius, apparemment, par sa femme). Le suicide de Néron mit fin à la dynastie julio-claudienne et initia la période de troubles sociaux connue sous le nom d'Année des Quatre Empereurs.

Ces quatre dirigeants étaient Galba, Othon, Vitellius et Vespasien. Après le suicide de Néron en 68 après J.-C., Galba prit le pouvoir (69 après J.-C.) et se révéla presque instantanément inapte à assumer cette responsabilité. Il fut assassiné par la Garde prétorienne. Othon lui succéda rapidement le jour même de sa mort, et d'anciens documents indiquent qu'il était censé faire un bon empereur. Le général Vitellius, cependant, recherchait le pouvoir pour lui-même et déclencha ainsi la brève guerre civile qui se termina par le suicide d'Othon et l'accession de Vitellius au trône.

Vitellius ne s'est pas révélé plus apte à gouverner que Galba, car il s'est presque immédiatement engagé dans des divertissements et des fêtes luxueux aux dépens de ses fonctions. Les légions se déclarent pour le général Vespasien comme empereur et marchent sur Rome. Vitellius a été assassiné par les hommes de Vespasien, et Vespasien a pris le pouvoir exactement un an après le jour où Galba était monté sur le trône pour la première fois.

Vespasien fonda la dynastie Flavienne, caractérisée par des projets de construction massifs, une prospérité économique et une expansion de l'empire. Vespasien a régné de 69 à 79 après JC et a initié à cette époque la construction de l'amphithéâtre Flavien (le célèbre Colisée de Rome) que son fils Titus (règne de 79 à 81 après JC) achèverait. Le début du règne de Titus a vu l'éruption du Vésuve en 79 après JC qui a enseveli les villes de Pompéi et d'Herculanum.

Les sources anciennes sont universelles dans leurs éloges pour sa gestion de ce désastre ainsi que du grand incendie de Rome en 80 après JC. Titus est mort de fièvre en 81 après JC et a été remplacé par son frère Domitien qui a régné de 81 à 96 après JC. Domitien a étendu et sécurisé les limites de Rome, répara les dégâts causés à la ville par le grand incendie, poursuivit les projets de construction initiés par son frère et améliora l'économie de l'empire. Malgré cela, ses méthodes et sa politique autocratiques le rendirent impopulaire auprès du Sénat romain et il fut assassiné en 96 après JC.

Le successeur de Domitien fut son conseiller Nerva qui fonda la dynastie Nervan-Antonin qui régna sur Rome de 96 à 192 après JC. Cette période est marquée par une prospérité accrue grâce aux dirigeants connus sous le nom des Cinq Bons Empereurs de Rome. Entre 96 et 180 après J.-C., cinq hommes d'exception règnent successivement et portent l'Empire romain à son apogée : Nerva (96-98), Trajan (98-117), Hadrien (117-138), Antonin le Pieux (138-161), et Marc Aurèle (161-180).

Sous leur direction, l’Empire romain devint plus fort, plus stable et s’étendit en taille et en étendue. Lucius Verus et Commodus sont les deux derniers de la dynastie Nervan-Antonin. Verus fut co-empereur avec Marc Aurèle jusqu'à sa mort en 169 après JC et semble avoir été assez inefficace. Commode, fils et successeur d'Aurèle, fut l'un des empereurs les plus honteux que Rome ait jamais vu et est universellement décrit comme se livrant à ses caprices aux dépens de l'empire. Il fut étranglé par son partenaire de lutte dans son bain en 192 après JC, mettant fin à la dynastie Nervan-Antonin et élevant au pouvoir le préfet Pertinax (qui a très probablement organisé l'assassinat de Commode).

Pertinax n'a gouverné que trois mois avant d'être assassiné. Il fut suivi, en succession rapide, par quatre autres au cours de la période connue sous le nom d'Année des Cinq Empereurs, qui culmina avec l'accession au pouvoir de Septime Sévère. Sévère dirigea Rome de 193 à 211 après J.-C., fonda la dynastie Sévère, vainquit les Parthes et élargit l'empire. Ses campagnes en Afrique et en Grande-Bretagne furent vastes et coûteuses et contribueront aux difficultés financières ultérieures de Rome. Ses fils Caracalla et Geta lui succédèrent, jusqu'à ce que Caracalla fasse assassiner son frère.

Caracalla a régné jusqu'en 217 après JC, date à laquelle il a été assassiné par son garde du corps. C'est sous le règne de Caracalla que la citoyenneté romaine fut élargie pour inclure tous les hommes libres de l'empire. Cette loi aurait été adoptée dans le but d’augmenter les recettes fiscales, simplement parce que, après son adoption, le gouvernement central pouvait imposer davantage de personnes. La dynastie Sévère a continué, en grande partie sous la direction et la manipulation de Julia Maesa (appelée « impératrice »), jusqu'à l'assassinat d'Alexandre Sévère en 235 après JC qui a plongé l'empire dans le chaos connu sous le nom de « crise du troisième siècle » (qui a duré de 235-284 après JC).

Cette période, également connue sous le nom de crise impériale, a été caractérisée par une guerre civile constante, alors que divers chefs militaires se battaient pour le contrôle de l'empire. La crise a en outre été notée par les historiens pour ses troubles sociaux généralisés, son instabilité économique (favorisée, en partie, par la dévaluation de la monnaie romaine par les Sévères) et, enfin, la dissolution de l'empire qui s'est divisé en trois régions distinctes. L'empire a été réunifié par Aurélien (270-275 après JC) dont la politique a été développée et améliorée par Dioclétien qui a établi la Tétrarchie (la règle de quatre) pour maintenir l'ordre dans tout l'empire.