1577AD 1st Britannique Américain Colonie Canadien Arctique Île Gold Rush Inuit

Rivage inconnu : L'histoire perdue de la colonie arctique anglaise par Robert Ruby.

NOTE: Nous avons 100 000 livres dans notre bibliothèque, soit plus de 10 400 titres différents. Il y a de fortes chances que nous ayons d'autres exemplaires de ce même titre dans des conditions variables, certaines moins chères, d'autres en meilleur état. Nous pouvons également avoir différentes éditions (certaines en livre de poche, d'autres à couverture rigide, souvent des éditions internationales). Si vous ne voyez pas ce que vous voulez, veuillez nous contacter et demander. Nous sommes heureux de vous envoyer un résumé des différentes conditions et prix que nous pouvons avoir pour le même titre.

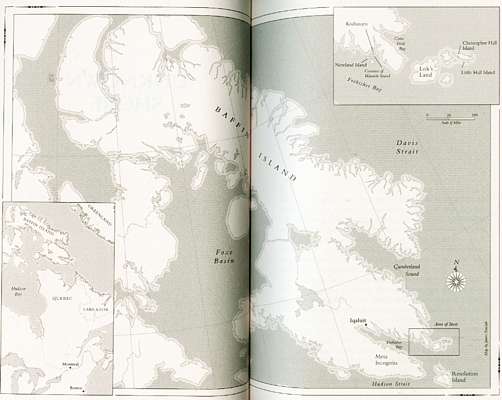

DESCRIPTION: Relié avec jaquette : 320 pages. Éditeur : Henry Holt (2001). Récit historique magistral, « Unknown Shore » raconte l'histoire vraie de la façon dont la première colonie européenne en Amérique du Nord a été perdue dans les mémoires, puis retrouvée trois cents ans plus tard. La première tentative de colonisation du Nouveau Monde par l'Angleterre n'a pas eu lieu à Roanoke ou à Jamestown, mais sur une île de poche en grande partie gelée dans l'Arctique canadien. La reine Elizabeth Ier a appelé l'endroit « Meta Incognita », ou « Rivage inconnu ». Soutenu par Elizabeth et ses principaux conseillers, l'ancien pirate Martin Frobisher a traversé trois fois l'Atlantique Nord, menant ainsi ce qui reste à ce jour la plus grande expédition arctique de l'histoire. Dans ce double récit brillamment conçu, Robert Ruby entremêle la saga de Frobisher avec celle de l'Américain du XIXe siècle Charles Francis Hall, dont les explorations de ce même paysage lui ont permis d'entendre l'histoire orale des Inuits, transmise de génération en génération. Ce sont ces histoires qui ont révélé le mystère de la colonie perdue de Frobisher.

CONDITION: COMME NEUF. Couverture rigide non lue (bien que "usée en magasin") avec jaquette. Henry Holt (2001) 320 pages. Les pages sont vierges ; propre, net, non marqué, non mutilé, étroitement relié, sans ambiguïté non lu. De l'extérieur, la jaquette présente de légères traces d'usure sur les bords et les coins, de même que les couvertures en quart de tissu, sauf que la couverture présente également un "owie". Plus précisément, les traces d'usure de la jaquette se présentent sous la forme de légers froissements au niveau de la tête et du talon de la colonne vertébrale, ainsi que des quatre coins ouverts de la jaquette, ou « pointes », comme on les appelle souvent. Les "pointes" sont bien entendu formées à l'endroit où la jaquette se plie sous les couvertures pour former les rabats de la jaquette, c'est-à-dire les "coins ouverts" de la jaquette (haut et bas, avant et arrière). Et par « évanouissement », nous entendons précisément cela, littéralement. Cela nécessite que vous teniez le livre devant une source de lumière et que vous l'examiniez de très près pour discerner le léger froissement. Sous la jaquette, l'usure des couvertures en quart de tissu est principalement mise en évidence par un froissement très léger de la tête et du talon de la colonne vertébrale. C'est un peu plus facile à discerner qu'à la jaquette. Les couvertures ont tendance à être moins indulgentes que la jaquette sus-jacente en ce qui concerne les éléments de manipulation/étagères de routine qui sont les causes contributives de « l'usure des étagères ». Les bords et les coins des couvertures sont souvent victimes d'un réaménagement négligent, paresseux ou maladroit, se heurtant souvent aux bords des étagères lorsqu'ils sont rangés/remis en rayon. Lorsque vous remettez des livres en rayon, ou surtout lorsque vous effectuez un déménagement de re-merchandising en gros, il est très facile de tapoter les bords et/ou les coins du livre contre le bord de l'étagère (j'y suis allé, je l'ai fait), surtout si vous êtes remettre un certain nombre de livres sur les étagères ou les déplacer. Bien que la jaquette ne présente aucun effet néfaste d'une telle bosse légère (étant simplement du papier), les couvertures situées sous la jaquette ont tendance à ne pas "revenir en arrière", même sous un léger coup, et de tels coups ou chocs contre un bord inflexible d'une étagère " laisser une impression durable". Bien sûr, rien de tout cela n’est discerné à moins que vous ne retiriez la jaquette du livre. Et pour finir, si vous retirez la jaquette du livre, vous remarquerez une très petite bosse (environ 3/16 de pouce) sur la couverture avant à environ un tiers du bord ouvert. Encore une fois, c'est purement superficiel et cosmétique, mais nous ressentons le devoir de signaler même le plus petit défaut, même jusqu'à l'absurdité. Malgré les défauts esthétiques, l'état général du livre est tout à fait cohérent avec ce qui pourrait autrement passer pour du « nouveau » stock provenant d'un environnement de librairie traditionnel (comme Barnes & Noble, B. Dalton ou Borders/Waldenbooks par exemple), dans lequel autrement les « nouveaux » livres pourraient souvent présenter des imperfections cosmétiques superficielles et/ ou montrer une petite usure des étagères simplement en raison d'une manipulation de routine et de l'épreuve continue d'être constamment mis sur les étagères, remis sur les étagères et mélangés. Satisfaction garantie sans condition. En inventaire, prêt à livrer. Aucune déception, aucune excuse. EMBALLAGE LOURDEMENT REMBOURRÉ ET SANS DOMMAGE ! Vente en ligne de livres d'histoire ancienne rares et épuisés depuis 1997. Nous acceptons les retours pour quelque raison que ce soit dans les 30 jours ! #1362g.

CONDITION: COMME NEUF. Couverture rigide non lue (bien que "usée en magasin") avec jaquette. Henry Holt (2001) 320 pages. Les pages sont vierges ; propre, net, non marqué, non mutilé, étroitement relié, sans ambiguïté non lu. De l'extérieur, la jaquette présente de légères traces d'usure sur les bords et les coins, de même que les couvertures en quart de tissu, sauf que la couverture présente également un "owie". Plus précisément, les traces d'usure de la jaquette se présentent sous la forme de légers froissements au niveau de la tête et du talon de la colonne vertébrale, ainsi que des quatre coins ouverts de la jaquette, ou « pointes », comme on les appelle souvent. Les "pointes" sont bien entendu formées à l'endroit où la jaquette se plie sous les couvertures pour former les rabats de la jaquette, c'est-à-dire les "coins ouverts" de la jaquette (haut et bas, avant et arrière). Et par « évanouissement », nous entendons précisément cela, littéralement. Cela nécessite que vous teniez le livre devant une source de lumière et que vous l'examiniez de très près pour discerner le léger froissement. Sous la jaquette, l'usure des couvertures en quart de tissu est principalement mise en évidence par un froissement très léger de la tête et du talon de la colonne vertébrale. C'est un peu plus facile à discerner qu'à la jaquette. Les couvertures ont tendance à être moins indulgentes que la jaquette sus-jacente en ce qui concerne les éléments de manipulation/étagères de routine qui sont les causes contributives de « l'usure des étagères ». Les bords et les coins des couvertures sont souvent victimes d'un réaménagement négligent, paresseux ou maladroit, se heurtant souvent aux bords des étagères lorsqu'ils sont rangés/remis en rayon. Lorsque vous remettez des livres en rayon, ou surtout lorsque vous effectuez un déménagement de re-merchandising en gros, il est très facile de tapoter les bords et/ou les coins du livre contre le bord de l'étagère (j'y suis allé, je l'ai fait), surtout si vous êtes remettre un certain nombre de livres sur les étagères ou les déplacer. Bien que la jaquette ne présente aucun effet néfaste d'une telle bosse légère (étant simplement du papier), les couvertures situées sous la jaquette ont tendance à ne pas "revenir en arrière", même sous un léger coup, et de tels coups ou chocs contre un bord inflexible d'une étagère " laisser une impression durable". Bien sûr, rien de tout cela n’est discerné à moins que vous ne retiriez la jaquette du livre. Et pour finir, si vous retirez la jaquette du livre, vous remarquerez une très petite bosse (environ 3/16 de pouce) sur la couverture avant à environ un tiers du bord ouvert. Encore une fois, c'est purement superficiel et cosmétique, mais nous ressentons le devoir de signaler même le plus petit défaut, même jusqu'à l'absurdité. Malgré les défauts esthétiques, l'état général du livre est tout à fait cohérent avec ce qui pourrait autrement passer pour du « nouveau » stock provenant d'un environnement de librairie traditionnel (comme Barnes & Noble, B. Dalton ou Borders/Waldenbooks par exemple), dans lequel autrement les « nouveaux » livres pourraient souvent présenter des imperfections cosmétiques superficielles et/ ou montrer une petite usure des étagères simplement en raison d'une manipulation de routine et de l'épreuve continue d'être constamment mis sur les étagères, remis sur les étagères et mélangés. Satisfaction garantie sans condition. En inventaire, prêt à livrer. Aucune déception, aucune excuse. EMBALLAGE LOURDEMENT REMBOURRÉ ET SANS DOMMAGE ! Vente en ligne de livres d'histoire ancienne rares et épuisés depuis 1997. Nous acceptons les retours pour quelque raison que ce soit dans les 30 jours ! #1362g.

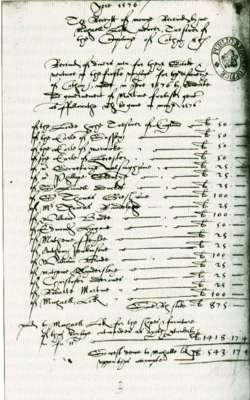

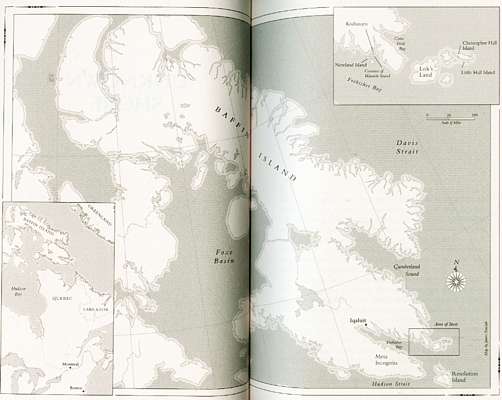

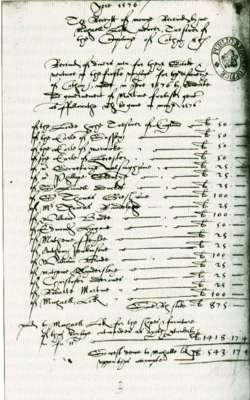

VEUILLEZ VOIR LES IMAGES CI-DESSOUS POUR LA DESCRIPTION DE LA VESTE ET POUR LES PAGES DE PHOTOS DE L’INTÉRIEUR DU LIVRE.

VEUILLEZ CONSULTER LES AVIS DES ÉDITEURS, DES PROFESSIONNELS ET DES LECTEURS CI-DESSOUS.

AVIS: Une île gelée de poche dans l'Arctique canadien détient les secrets des premières tentatives de colonisation du Nouveau Monde par l'Angleterre. Sur cette Meta Incognita, ou rivage inconnu, comme l'appelait la reine Elizabeth Ier, l'Angleterre a fait ses premiers efforts majeurs d'exploration et de colonisation de l'Ouest. Dans Unknown Shore, l'auteur Robert Ruby découvre l'histoire de Meta Incognita dans une histoire regorgeant de personnages riches et de rêves encore plus fantastiques. Unknown Shore est l'histoire des voyages de deux hommes et de ce que ces hommes ont partagé à trois siècles d'intervalle. En fin de compte, c'est l'histoire d'hommes motivés par la cupidité et l'ambition, du dur travail d'exploration, des Inuits et de leurs terres, et de grands paris qui ont mal tourné.

AVIS: L'histoire vraie de la façon dont la première colonie anglaise du Nouveau Monde a été perdue dans l'histoire, puis retrouvée trois cents ans plus tard. La première tentative de colonisation du Nouveau Monde par l'Angleterre n'a pas eu lieu à Roanoke ou à Jamestown, mais sur une petite île en grande partie gelée de l'Arctique canadien. La reine Elizabeth Ier a appelé cet endroit Meta Incognita – le rivage inconnu. Soutenu par Elizabeth I et ses principaux conseillers, dont le maître-espion légiste Sir Francis Walsingham et le sombre Dr John Dee, l'ancien pirate Sir Martin Frobisher a traversé trois fois l'Atlantique Nord, menant ainsi ce qui est encore la plus grande expédition dans l'Arctique. dans l'histoire.

AVIS: L'histoire vraie de la façon dont la première colonie anglaise du Nouveau Monde a été perdue dans l'histoire, puis retrouvée trois cents ans plus tard. La première tentative de colonisation du Nouveau Monde par l'Angleterre n'a pas eu lieu à Roanoke ou à Jamestown, mais sur une petite île en grande partie gelée de l'Arctique canadien. La reine Elizabeth Ier a appelé cet endroit Meta Incognita – le rivage inconnu. Soutenu par Elizabeth I et ses principaux conseillers, dont le maître-espion légiste Sir Francis Walsingham et le sombre Dr John Dee, l'ancien pirate Sir Martin Frobisher a traversé trois fois l'Atlantique Nord, menant ainsi ce qui est encore la plus grande expédition dans l'Arctique. dans l'histoire.

Dans cet endroit inhospitalier, Frobisher croyait avoir découvert de grandes quantités d'or, le légendaire passage du Nord-Ouest menant aux richesses de Cathay et un endroit propice à une colonie permanente. Mais le rêve de Frobisher s'est transformé en cauchemar et sa colonie a été perdue dans l'histoire pendant près de trois siècles. Dans ce double récit brillamment conçu, Robert Ruby entremêle la saga de Frobisher avec celle de l'Américain du XIXe siècle Charles Francis Hall, dont les explorations de ce même paysage lui ont permis d'entendre l'histoire orale des Inuits, transmise de génération en génération. Ce sont ces histoires qui ont révélé le mystère de la colonie perdue de Frobisher.

« Unknown Shore » est l'histoire des voyages de deux hommes et de ce que ces hommes ont partagé à trois siècles d'intervalle. En fin de compte, c'est l'histoire d'hommes motivés par la cupidité et l'ambition, du dur travail d'exploration, des Inuits et de leurs terres, et de grands paris qui ont mal tourné.

AVIS: Robert Ruby, auteur de Jericho, a travaillé comme chef du bureau du Baltimore Sun à Paris et au Moyen-Orient. Il vit maintenant à Baltimore et est rédacteur en chef du journal.

TABLE DES MATIÈRES:

TABLE DES MATIÈRES:

Prologue : Nord.

Chapitre 1. Différentes orientations.

Chapitre 2. "Une terre de glace".

Chapitre 3. Une dépendance au froid.

Chapitre 4. Île au trésor.

Chapitre 5. Rêves colonisateurs.

Chapitre 6. Kodlunarn.

Chapitre 7. Batailles.

Chapitre 8. Destinations.

Remarques.

Bibliographie choisie.

Remerciements.

Indice.

AVIS PROFESSIONNELS:

AVIS PROFESSIONNELS:

AVIS: S'appuyant sur des documents originaux, des archives publiques et des recherches antérieures, Ruby raconte méticuleusement les voyages de Martin Frobisher et les voyages anthropologiques de Charles Francis Hall, qui s'est rendu dans l'Arctique canadien pour des raisons très différentes. Cette histoire fascinante s'étend en douceur de la cour d'Elizabeth I aux baleiniers du XIXe siècle, en passant par les descendants modernes des Inuits que Frobisher et Hall ont rencontrés. Frobisher cherchait à l'origine une route navigable vers la Chine vers 1576 après JC, mais les voyages ultérieurs en 1577 et 1578 étaient strictement destinés à l'approvisionnement en or et à l'établissement d'une colonie britannique, « Meta Incognita ». Hall a été « appelé » dans le nord en 1860 pour sauver les survivants imaginaires de l'expédition condamnée de Sir John Franklin en 1845. Hall ne parvient pas à atteindre les navires désertés, mais passe trois ans à vivre avec les Inuits de l'île de Baffin, qui le conduisent finalement aux vestiges des voyages de Frobisher. Il revint en 1864, endurant d'incroyables épreuves pour ensuite apprendre le sort horrible des hommes de Franklin (famine, exposition et cannibalisme), éliminant ainsi le besoin pour Hall d'être le « sauveur » de qui que ce soit. [Université d'Evansville].

AVIS: Un récit de deux explorateurs de l'Arctique et de la Meta Incognita (Rive inconnue) qu'ils ont tenté de s'installer lors de la première tentative de colonisation du Nouveau Monde par l'Angleterre. En 1576, Martin Frobisher a quitté l'Angleterre à la recherche d'une route commerciale vers le nord vers l'Asie, le légendaire « passage du Nord-Ouest » que les marins européens ont perdu des siècles à rechercher. Lors de son premier voyage, des « glaces monstrueuses » ont empêché son navire d'explorer le « détroit de Frobisher », et il est arrivé à la conclusion, à contrecœur, que le détroit était en réalité une baie, et donc pas la route qu'il recherchait. Cependant, comme preuve d'avoir atteint la terre ferme, Frobisher rapporta en Angleterre un Inuit captif et une pierre noire de la taille d'une brique. Des morceaux de roche furent dûment envoyés aux essayeurs, et l'un d'eux rapporta qu'ils contenaient de l'or. Peu de temps après, Elizabeth Ier accorda une charte à la société Cathay (lui donnant des droits exclusifs d'exploration dans la région), approuva les deuxième et troisième voyages là-bas et détermina que la colonisation avait un sens financier et devait se poursuivre immédiatement.

En conséquence, 15 navires et 400 hommes partirent pour l'Arctique en 1578. Frobisher a perdu 40 hommes au cours du voyage, mais il a réussi à ramener chez lui 1 136 tonnes de roche noire, pour finalement découvrir qu'elle rapportait si peu d'or qu'elle ne valait rien. L'entreprise s'est rapidement effondrée et la réputation de Frobisher s'est effondrée avec elle. Ruby, rédacteur en chef du Baltimore Sun, associe le récit de Frobisher à celui de l'éditeur de journaux américain devenu explorateur Charles Francis Hall, qui s'est rendu dans l'Arctique en 1860. Hall fut profondément surpris d'apprendre (par un couple d'Inuits anglophones de l'île de Baffin) les voyages de Frobisher, et il devint obsédé par la découverte de l'ancienne colonie, dont il ne restait plus rien. Une histoire provocatrice d’aventure et de colonisation arctique. L'ouvrage est augmenté de 21 illustrations et 2 cartes).

En conséquence, 15 navires et 400 hommes partirent pour l'Arctique en 1578. Frobisher a perdu 40 hommes au cours du voyage, mais il a réussi à ramener chez lui 1 136 tonnes de roche noire, pour finalement découvrir qu'elle rapportait si peu d'or qu'elle ne valait rien. L'entreprise s'est rapidement effondrée et la réputation de Frobisher s'est effondrée avec elle. Ruby, rédacteur en chef du Baltimore Sun, associe le récit de Frobisher à celui de l'éditeur de journaux américain devenu explorateur Charles Francis Hall, qui s'est rendu dans l'Arctique en 1860. Hall fut profondément surpris d'apprendre (par un couple d'Inuits anglophones de l'île de Baffin) les voyages de Frobisher, et il devint obsédé par la découverte de l'ancienne colonie, dont il ne restait plus rien. Une histoire provocatrice d’aventure et de colonisation arctique. L'ouvrage est augmenté de 21 illustrations et 2 cartes).

AVIS: Au cours des années 1576 à 1578, la reine Elizabeth I d'Angleterre a envoyé trois expéditions sous la direction de Martin Frobisher pour trouver le légendaire passage du Nord-Ouest qui menait à la Chine. Ruby, rédactrice en chef du Baltimore Sun, raconte dans une prose vivante une incroyable saga de l'homme contre la nature dans la quête ratée de l'implantation d'une colonie dans le Grand Nord. Lors des premières expéditions, encouragé par des essayistes anglais incompétents ou malhonnêtes, l'ancien pirate Frobisher croyait avoir découvert de la roche aurifère. Rêvant de richesses fabuleuses, il espérait que la troisième expédition établirait une colonie pour extraire de l'or. Ils échouèrent cruellement (quelques hommes furent accidentellement laissés sur place lorsqu'un coup de vent soudain les força à retourner précipitamment en Angleterre), après avoir ramené des tonnes de roches inutiles et kidnappé quelques Inuits. L’histoire, enfouie dans des documents et des données techniques archéologiques, est restée inconnue de la plupart des passionnés d’histoire. L'excellent récit popularisé de Ruby sur Frobisher et ses hommes s'inspire de l'expédition des années 1860 de l'Américain Charles Francis Hall, qui a enregistré des histoires orales d'Inuits au sujet de Frobisher, ainsi que de découvertes archéologiques plus récentes. L’entrelacement de ces fils en un seul récit rend la lecture passionnante et comble une lacune dans les premiers efforts de colonisation du Nouveau Monde. [Hebdomadaire de l'éditeur].

AVIS: Robert Ruby a habilement entrelacé l'histoire du fiasco Frobisher et la découverte par Hall de ses traces. « Unknown Shore » a plus que sa part de détails piquants. Pirates, ours polaires, avarice, soif d'aventure. De plus, un auteur dont la perspective engageante fait de lui un personnage aussi convaincant que les explorateurs obsédés qu'il traque à travers la glace. Pensez que « Undaunted Courage » rencontre « Into the Wild ». Ce récit finement tressé est à la fois une œuvre d’érudition miraculeuse et une bonne lecture passionnante.

AVIS: Robert Ruby a habilement entrelacé l'histoire du fiasco Frobisher et la découverte par Hall de ses traces. « Unknown Shore » a plus que sa part de détails piquants. Pirates, ours polaires, avarice, soif d'aventure. De plus, un auteur dont la perspective engageante fait de lui un personnage aussi convaincant que les explorateurs obsédés qu'il traque à travers la glace. Pensez que « Undaunted Courage » rencontre « Into the Wild ». Ce récit finement tressé est à la fois une œuvre d’érudition miraculeuse et une bonne lecture passionnante.

AVIS: Les univers polaires sont souvent et indiciblement vagues et mythologiques. C'est peut-être la raison pour laquelle, pendant tant d'années, ils ont exercé une surveillance aussi minutieuse à l'égard des explorateurs potentiels qui franchissaient les dernières frontières de la Terre. Ce qui est étrange, cependant, c'est que le récit de Ruby sur deux explorations arctiques parallèles à trois siècles d'intervalle donne l'impression que l'Arctique est plus désirable que le Nouveau Monde (édition du sud) de la Haute Renaissance ou que l'Amérique industrialisée beaucoup plus tard.

Martin Frobisher et Charles Francis Hall servent de serre-livres au récit de Ruby, qui sont montrés de manière assez experte comme des hommes différents d'abord et des explorateurs différents en dernier. Tous deux sont à la recherche de quelque chose, et Ruby nous montre heureusement qu'il s'agit bien d'eux-mêmes. Frobisher, sous le poids d'atteindre un passage vers Cathay et de remplir ensuite les coffres de la Renaissance anglaise avec du « minerai noir » alchimique, est en réalité un homme vautré dans la tourmente du rôle de second violon.

Hall, quant à lui, recherche l'Arctique non pas pour la richesse mais pour la reconnaissance, non pas pour ses exploits personnels, mais pour jouer le rôle de héros auprès d'un groupe d'hommes déjà réduits en poussière par le gel arctique. On se demande si Hall avait trouvé les hommes de Franklin et s'il aurait vraiment apprécié leur révélation au monde moderne. Ruby le rend certainement assez romantique pour essayer.

Alors que les régions polaires reçoivent de plus en plus d’attention dans les années à venir en raison de leur destruction plutôt que de leur mérite frontalier, des livres comme celui de Ruby sont essentiels pour rappeler que l’Arctique est plus qu’une simple tache en train de fondre dans le sillage du réchauffement climatique. En effet, des endroits comme la baie Frobisher et l'île de Baffin doivent être redécouverts non seulement pour leur beauté naturelle, mais aussi pour leur intersection humaine.

Ainsi, d’une certaine manière, Ruby écrit une histoire environnementale qui, bien qu’imprégnée de supériorités occidentales, cherche à saper l’idée selon laquelle l’homme n’a jamais vraiment habité l’un des endroits les plus froids de la planète. Les Inuits sont véritablement les héros de ce récit, qu’il est facile de ressentir lorsqu’ils meurent un à un dès qu’ils se heurtent à des foyers européens ou américains.

Ainsi, d’une certaine manière, Ruby écrit une histoire environnementale qui, bien qu’imprégnée de supériorités occidentales, cherche à saper l’idée selon laquelle l’homme n’a jamais vraiment habité l’un des endroits les plus froids de la planète. Les Inuits sont véritablement les héros de ce récit, qu’il est facile de ressentir lorsqu’ils meurent un à un dès qu’ils se heurtent à des foyers européens ou américains.

Sur une note plus spéculative, Ruby nous dit par inadvertance, ou peut-être un peu ouvertement, qu'à chaque partie de la terre se trouve un ensemble d'hommes, et cet ensemble est limité. C'est agréable, en fin de compte, de croire encore que la nature peut gagner. Ruby nous fait croire pendant quelques centaines de pages que cela est toujours vrai.

AVIS: Unknown Shore: The Lost History of England's Arctic Colony de Robert Ruby est une histoire populaire de l'expiration de l'Arctique britannique. Il y a trois fils narratifs. Le premier est une discussion des trois voyages de Martin Frobisher. La seconde est l'histoire d'une tentative de journalistes américains du XIXe siècle de retrouver l'expédition Franklin. Le troisième est le voyage de l'auteur dans l'Arctique. En fait, il n'y a pas grand-chose ici sur la supposée colonie et étant donné qu'ils n'ont pas essayé de l'habiter lorsque les navires n'étaient pas présents, je pense que c'est un peu exagéré de l'appeler une colonie. L’auteur a évidemment effectué de nombreuses recherches dans les archives britanniques. Recommandé.

AVIS: Aventure, pirates, histoire, alchimistes et Inuits. Il s'agit de l'histoire d'un pirate anglais devenu explorateur dont peu de gens ont entendu parler et de l'établissement d'une colonie britannique sur une île arctique qui est peut-être encore moins connue ; mais cela ne change rien à cette véritable aventure élaborée. J'ai acheté celui-ci parce que j'ai aimé le dernier livre de l'auteur, "Jéricho", qui était l'histoire d'un lieu, mais aussi de l'archéologie elle-même et de vagues après vagues de scientifiques excentriques venus étudier les ruines de la célèbre ville. Ce nouveau livre a une portée encore plus large, depuis la puissance pré-navale de Londres où la moralité passait toujours au second plan au profit de la quête de fortune, jusqu'aux côtes de l'Afrique de l'Ouest où l'équipage d'un navire valait moins pour les investisseurs que quelques tonnes de poivre, jusqu'à le palais du tsar à Moscou, l'Atlantique Nord agité et les passages déroutants et remplis de glace au-dessus de l'Amérique du Nord.

C'est un conte orné de personnages dessinés avec précision. L’érudition est si manifestement fiable que vous savez que vous n’obtenez pas les caricatures des magazines pop, par exemple « The Perfect Storm » de Sebastian Junger. De plus, avec le style de Ruby qui examine un lieu à travers les yeux de plusieurs aventuriers de plusieurs époques, vous obtenez un récit profondément texturé qui donne l'impression que "Into Thin Air" de Krakauer est unidimensionnel. À la fin, je m'étais non seulement amusé, mais j'avais absorbé une quantité extraordinaire de la SENTIMENT d'une époque, ou deux, et d'un lieu. En ce sens, il est également comparable à la série maritime Maturin et Aubrey de Patrick O'Brien.

C'est un conte orné de personnages dessinés avec précision. L’érudition est si manifestement fiable que vous savez que vous n’obtenez pas les caricatures des magazines pop, par exemple « The Perfect Storm » de Sebastian Junger. De plus, avec le style de Ruby qui examine un lieu à travers les yeux de plusieurs aventuriers de plusieurs époques, vous obtenez un récit profondément texturé qui donne l'impression que "Into Thin Air" de Krakauer est unidimensionnel. À la fin, je m'étais non seulement amusé, mais j'avais absorbé une quantité extraordinaire de la SENTIMENT d'une époque, ou deux, et d'un lieu. En ce sens, il est également comparable à la série maritime Maturin et Aubrey de Patrick O'Brien.

AVIS: Un exemple malheureusement rare d’ouvrage d’histoire éminemment lisible. Ruby fait un travail remarquable en plaçant son histoire dans le contexte de son époque avec la vision d'un historien moderne de l'histoire sociale et culturelle. C’est bien plus qu’un simple article d’une série de récits d’exploration de l’Arctique les plus en vogue . Grâce à une utilisation habile de ses sources, l'auteur donne vie à ses protagonistes européens et inuits. Le lecteur se retrouve avec l’image obsédante de fragments d’une île isolée de l’Arctique parsemant le paysage d’une banlieue prosaïque de Londres, témoignage à la fois de la folie et de la ténacité impressionnante des explorateurs du XVIe siècle. Il s’agit d’une lecture complémentaire fascinante pour les étudiants de la colonisation d’autres régions du monde.

AVIS: Super livre. Deux histoires entremêlées d’exploration de l’Arctique. Le premier concerne les voyages malheureux de colonisation, d'exploration et d'exploitation minière de Martin Frobisher au XVIe siècle. La seconde est celle des voyages de Charles Francis Hall dans la même région (au XIXe siècle) pour tenter de percer le mystère des cinq marins disparus lors du premier voyage de Frobisher. C'est une histoire d'avidité, de passage du Nord-Ouest, de colonisation malheureuse et de difficultés de voyage et de vie dans l'Arctique (à moins, bien sûr, que vous prêtiez attention aux Inuits). Le livre est méticuleusement documenté et très bien écrit pour le lecteur « commun ». Il est essentiel pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire « peu racontée » et pour ceux qui ont envie de voyager. Un critique l'a appelé "Into the Wild" et "Undaunted Courage"... Je pense que c'est une évaluation juste. Indispensable pour les passionnés d'histoire - en particulier ceux de « l'ère de l'exploration », car beaucoup n'ont jamais entendu parler de Frobisher et de son expédition malheureuse. Méfiez-vous du pouvoir aveuglant de la cupidité et faites toujours attention aux locaux. Lisez-le si vous le rencontrez.

AVIS: C'est une excellente lecture sur l'Arctique. Il y a en fait deux histoires ici. Le premier tourne autour de l'explorateur et pirate anglais Martin Forbisher et le second sur un Américain Charles Francis Hall. Forbisher cherchait le passage du nord-ouest vers la Chine et a trouvé ce qu'il pensait être un passage et une pierre noire. Les essayeurs estimaient que la pierre pouvait rapporter une fortune en or.

AVIS: C'est une excellente lecture sur l'Arctique. Il y a en fait deux histoires ici. Le premier tourne autour de l'explorateur et pirate anglais Martin Forbisher et le second sur un Américain Charles Francis Hall. Forbisher cherchait le passage du nord-ouest vers la Chine et a trouvé ce qu'il pensait être un passage et une pierre noire. Les essayeurs estimaient que la pierre pouvait rapporter une fortune en or.

Le passage trouvé par Forbisher était une baie et la pierre contenait peu de métaux précieux. Hall recherchait les survivants d'une précédente expédition de Franklin dans l'Arctique. Il était déçu aussi. Ce qu'il a trouvé, ce sont les traces de l'expédition de Forbisher. Les deux explorateurs cherchaient quelque chose qui n’existait pas.

Le livre intéresse les historiens qui aiment les explorations de l'Arctique et de l'Antarctique. Ce qui est fascinant, c'est la vie des Inuits ou des peuples autochtones qui habitent cette terre inhospitalière. C'était intéressant de lire comment ces personnes se sont adaptées à leur environnement. L’homme blanc les a peut-être pris pour des sauvages. Ils étaient bien plus civilisés que les Blancs. Comme indiqué, une excellente lecture sur une expédition peu connue.

AVIS: Eh bien, c'était certainement surprenant. Je n'ai jamais entendu parler de cette histoire avant de trouver ce livre et l'exploration de l'Arctique et de l'Antarctique est mon truc. Il s’avère qu’il y a une bonne raison à cela. C'était un rodéo de chèvres depuis le début ! (Note de l'éditeur : « Goat rodeo » est un terme généralement utilisé dans l'armée américaine pour décrire le désordre d'une situation.)

Martin Frosbisher, pirate et méchant à tous les niveaux, est parti à la recherche du passage du Nord-Ouest. Il a trouvé des Inuits et ce qu'il pensait être des tonnes d'or. Il est revenu et a vendu l'histoire à Elizabeth I qui a profité de tout le monde. L'hilarité s'ensuit.

Ruby écrit deux histoires parallèles différentes. Le premier, sur le voyage de Frosbisher et le second sur l'expédition de Charles Francis Hall pour découvrir ce qui est arrivé à l'expédition Franklin.

Une bonne lecture. Ruby a un esprit sec que j'ai trouvé personnellement hilarant. Sauter entre Hall et Frosbisher était un peu distrayant. Les deux histoires sont dignes des livres qui leur sont consacrés mais peut-être pas simultanément.

AVIS: C'était une bonne chose ! Exploration de l'Arctique, sans mourir de faim ni mourir de froid ! Ce livre retrace l'histoire des séries de voyages de Martin Frobisher de l'Angleterre à l'île de Baffin en 1576. Il est toujours vaguement mentionné dans les livres sur l'Arctique, mais celui-ci l'a couvert. (Il extrayait de l'or. Non, vraiment.) À cela s’ajoute l’histoire de Charles Francis Hall, qui s’est intéressé à l’Arctique et a décidé de s’y rendre. Et peut-être trouver John Franklin, mais surtout pour y aller. Et c’est ce qu’il a fait. Et j'ai découvert que les Inuits avaient encore des histoires sur l'expédition Frobisher. Une lecture agréable, qui met en lumière certaines des premières explorations de l'Arctique et ne m'a pas donné de cauchemars. Recommandé!

AVIS: C'était une bonne chose ! Exploration de l'Arctique, sans mourir de faim ni mourir de froid ! Ce livre retrace l'histoire des séries de voyages de Martin Frobisher de l'Angleterre à l'île de Baffin en 1576. Il est toujours vaguement mentionné dans les livres sur l'Arctique, mais celui-ci l'a couvert. (Il extrayait de l'or. Non, vraiment.) À cela s’ajoute l’histoire de Charles Francis Hall, qui s’est intéressé à l’Arctique et a décidé de s’y rendre. Et peut-être trouver John Franklin, mais surtout pour y aller. Et c’est ce qu’il a fait. Et j'ai découvert que les Inuits avaient encore des histoires sur l'expédition Frobisher. Une lecture agréable, qui met en lumière certaines des premières explorations de l'Arctique et ne m'a pas donné de cauchemars. Recommandé!

AVIS: Conte intéressant sur les trois expéditions anglaises du 16e siècle sur l'île de Baffin et les enquêtes des 19e, 20e et 21e siècles sur cette histoire peu connue. Ce qui me surprend le plus, c'est l'incroyable incuriosité et surtout le mépris total envers les Inuits de la part de Martin Frobisher et de la plupart de son groupe d'explorateurs de l'ère élisabéthaine. Explorateurs n'est probablement pas le bon mot car ils étaient moins intéressés à trouver le passage du nord-ouest qu'à s'enrichir en rapportant du minerai qu'ils pensaient contenir d'importantes quantités d'or. Les Anglais de ces expéditions et des expéditions ultérieures n'ont pas compris que les Inuits avaient élaboré une stratégie qui leur permettait de survivre dans ce monde hostile. Considérer les autochtones comme de grossiers sauvages garantissait que les leçons que les Inuits devaient enseigner ne seraient pas apprises.

AVIS: Ceci est le récit de l'un des explorateurs/aventuriers/pirates les moins connus, Martin Frobisher, qui a tenté de trouver le passage du Nord-Ouest et, sans y parvenir, a tenté d'établir la première colonie anglaise dans le nouveau monde. L'histoire est intéressante pour les passionnés d'histoire en raison de l'éloignement de l'époque et du courage, de la cruauté et de la futilité de l'effort. Comment les choses se passaient sous le règne de la reine Elizabeth C'est fascinant, l'auteur est clairement un maître de l'époque et sait aussi raconter une histoire. Cela fait plaisir de ne pas avoir vécu à cette époque.

AVIS: Le livre est assez divertissant car il reconstitue l'histoire de Martin Frobisher et ses aventures malheureuses dans l'Arctique élisabéthain et la découverte toujours fascinante de Charles Francis Hall de l'emplacement de la Meta Incognita de Frobisher au XIXe siècle. Pour un récit merveilleux et complet de Hall, voir le très beau Weird and Tragic Shores de C. Chauncey Loomis. Les deux histoires se mélangent assez bien et l’auteur fait perdurer le récit dans un clip divertissant. C'était une bonne lecture sur l'Arctique pour ceux qui sont accros à ces livres et un bon point de départ pour quelqu'un qui veut apprendre ce qu'est la dépendance à ces livres sur l'Arctique à partir d'un livre qui montre des hommes dont la dépendance à ce monde froid était bien plus profonde. que de simplement lire à ce sujet.

AVIS: J'étais très intéressé par la base aérienne Frobisher, maintenant l'aéroport d'Iqaluit. Mon intérêt s'est concentré sur le rôle qu'il a joué dans les plans de guerre nucléaire américains, l'alerte précoce, les communications et la localisation stratégique au cours des années 80 et 90. Je devais d’abord en apprendre davantage sur l’histoire de la région et son exploration. Unknown Shore a fourni ce premier aperçu des débuts de la vie et de l'exploration. La distribution des personnages et la manière dont leurs noms sont devenus des emplacements géographiques sont cependant expliquées dans une moindre mesure. Si vous aimez lire sur les régions reculées et difficiles du monde, vous aimerez ce livre.

AVIS: J'étais très intéressé par la base aérienne Frobisher, maintenant l'aéroport d'Iqaluit. Mon intérêt s'est concentré sur le rôle qu'il a joué dans les plans de guerre nucléaire américains, l'alerte précoce, les communications et la localisation stratégique au cours des années 80 et 90. Je devais d’abord en apprendre davantage sur l’histoire de la région et son exploration. Unknown Shore a fourni ce premier aperçu des débuts de la vie et de l'exploration. La distribution des personnages et la manière dont leurs noms sont devenus des emplacements géographiques sont cependant expliquées dans une moindre mesure. Si vous aimez lire sur les régions reculées et difficiles du monde, vous aimerez ce livre.

AVIS: J'ai lu beaucoup de non-fiction historique. C'était une excellente lecture, une bonne histoire d'aventure et, surtout, elle a mieux retenu mon attention que les six derniers livres que j'ai lus. J'ai été fasciné, bien que toujours largement intrigué par les aventures arctiques depuis des années - mettez celle-ci aux côtés de tous les trucs de Shackelton et Franklin comme valant votre temps. Le livre contenait quelques petites informations intéressantes sur la vie de cour élisabéthaine et bien sûr sur les Inuits d'hier et d'aujourd'hui. Je ne savais pas que le gouvernement canadien les identifiait avec une série de numéros et de noms de famille, triste. Je suppose que notre gouvernement n’est pas le seul à déshumaniser et à asservir les populations autochtones.

AVIS: L'auteur a fait beaucoup de recherches. D'après les exemples d'écriture manuscrite des années 1500, je peux imaginer qu'il a fallu un certain temps pour comprendre quels sont les mots manuscrits. Le livre est en réalité une histoire en trois parties : celle de Frobisher, celle de Hall et celle des Inuits modernes. L'auteur fait du bon travail en mêlant tout cela ensemble.

AVIS: Un gâchis incroyable. Une mise en garde sur ce qui peut arriver lorsque les plus grands scientifiques contrôlent la politique gouvernementale. L'histoire de Martin Frobisher était intéressante.

AVIS: J'ai trouvé les faits assez intéressants, mais leur récit est peut-être un peu inégal. Mais je dois admettre qu'il y avait des parties vraiment fascinantes. Martin Frobisher était vraiment un gars intrigant !

AVIS: C'était un livre intéressant sur un peu d'histoire que je connaissais peu. Comme le territoire qu'il décrit, il est cependant un peu clairsemé. Mais j'ai aimé le lire et je le recommanderais à d'autres.

CONTEXTE SUPPLÉMENTAIRE:

La vie quotidienne dans l'Europe de la Renaissance: Comment définir la vie quotidienne à une époque du passé ? Pour ce faire, il faut examiner une grande variété de facteurs. Comment les gens s’habillaient-ils et que mangeaient-ils ? Qu'ont-ils fait pour s'amuser ? Les riches et les pauvres ont-ils fait les mêmes choses ? Pour comprendre la vie quotidienne, nous devons examiner ces questions ainsi que la politique, la guerre, l’art, l’économie, la religion et les effets de la maladie sur les familles et les groupes sociaux. Tout examen des différentes régions de l’Europe de la Renaissance inclura nécessairement les coutumes des différents peuples du début et de la fin de la Renaissance. Il comprendra également un examen des facteurs sociaux et économiques qui affectent la vie quotidienne des gens.

L’Europe de la Renaissance n’était pas une société unifiée unique avec les mêmes traditions dans tout le pays. Chaque région avait des langues, des compositions ethniques et des facteurs géographiques distincts qui façonnaient la vie quotidienne. D’une manière générale, les sociétés méditerranéennes ont connu des étés chauds et secs et des hivers frais et pluvieux. Les pays d’Europe du Nord ont connu des étés doux et tempérés et des hivers longs et froids. La région méditerranéenne possédait des chaînes de montagnes arides (sèches) ou semi-arides. L'Europe du Nord était caractérisée par de vastes étendues de plaines fertiles et de forêts. La mer Méditerranée reliait le Sud aux cultures et aux peuples plus anciens d’Afrique du Nord et d’Asie.

L’Europe de la Renaissance n’était pas une société unifiée unique avec les mêmes traditions dans tout le pays. Chaque région avait des langues, des compositions ethniques et des facteurs géographiques distincts qui façonnaient la vie quotidienne. D’une manière générale, les sociétés méditerranéennes ont connu des étés chauds et secs et des hivers frais et pluvieux. Les pays d’Europe du Nord ont connu des étés doux et tempérés et des hivers longs et froids. La région méditerranéenne possédait des chaînes de montagnes arides (sèches) ou semi-arides. L'Europe du Nord était caractérisée par de vastes étendues de plaines fertiles et de forêts. La mer Méditerranée reliait le Sud aux cultures et aux peuples plus anciens d’Afrique du Nord et d’Asie.

Les exceptions étaient les villes hanséatiques. Ces villes appartenaient à un réseau commercial appelé la Ligue Hanséatique. La ligue était composée de l’Allemagne du Nord et des villes industrielles cosmopolites des « Pays-Bas ». Les « Pays-Bas » faisaient référence à la Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. Partout ailleurs, la population européenne était dispersée dans les zones rurales. Dans ces régions, paysans et nobles côtoyaient parfois les bergers des plaines. Cela se produisait chaque année lorsque les bergers descendaient leurs troupeaux des hauts pâturages à l'automne et cherchaient du travail en hiver.

Les Européens étaient souvent en déplacement. Ils allaient au marché, se rendaient dans les centres politiques pour payer leurs impôts ou se lançaient dans des pèlerinages religieux. Les populations méditerranéennes se déplaçaient d'une ville portuaire à l'autre à bord de navires. Par voie terrestre, ils se déplaçaient à pied ou inconfortablement à dos d'âne. Les Européens du Nord se déplaçaient à pied, mais au fil du temps, de plus en plus en bateau sur les canaux et les rivières. De nombreuses auberges, tavernes et établissements religieux accueillaient les voyageurs. Le genre et la classe sociale façonnaient également la vie quotidienne. Les femmes des classes supérieures étaient confinées à la maison ou au tribunal. Lorsqu'ils se rendaient au marché, soit ils étaient escortés, soit ils voyageaient en groupe. Il en était de même lorsqu’ils se rendaient à l’église ou à des événements civiques ou religieux spéciaux. Les femmes de la classe moyenne et les femmes pauvres consacraient beaucoup de temps à travailler.

Les femmes de la classe moyenne étaient artisanes ou commerçantes. Les femmes des couches économiques inférieures travaillaient dans les champs si elles étaient paysannes ou dans les ménages si elles étaient servantes. Les femmes des classes élites supervisaient un personnel domestique et surveillaient l'éducation de leurs enfants. Les nobles passaient leur temps à la cour, à la guerre ou à gérer leurs domaines. Dans les zones urbaines, certains hommes exerçaient des activités commerciales. Cela était particulièrement vrai en Italie. La vie politique était ouverte à quelques privilégiés. Cependant, les possibilités pour les nobles d'avoir un impact significatif sur la politique ont diminué à mesure que les princes et les rois gagnaient en pouvoir.

Dans les petites zones urbaines, les nobles de rang moyen dirigeaient la politique locale. Parfois, ils gouvernaient de manière indépendante s’ils n’avaient pas encore fait partie de la structure politique d’un État régional. Mais le plus souvent, leur autorité était subordonnée à l’autorité des capitales des États territoriaux. Quel que soit le contexte, la vie politique était presque entièrement le domaine des hommes des classes supérieures. Les hommes ruraux participaient aux affaires du village par l'intermédiaire des conseils paroissiaux ou villageois. Ceux-ci étaient à leur tour dirigés par des prêtres ou des seigneurs locaux.

Dans l’Europe de la Renaissance, le cycle économique qui a duré de 1450 à 1550 a commencé et s’est terminé par une crise. Aux premiers stades du cycle, l’Europe se remettait des pertes de population et de la dépression économique qui avait suivi l’épidémie calamiteuse et généralisée connue sous le nom de « peste noire ». À mesure que les niveaux de population commençaient à se rétablir, les gens devenaient plus prospères. Les salaires des travailleurs permettaient d'acheter une nourriture plus abondante et de meilleure qualité. À partir de cette époque et jusqu’en 1550, le salaire d’un ouvrier moyen était suffisant pour fournir une bonne nourriture et une maison chaude et propre à la famille. Puis les prix ont commencé à augmenter rapidement. Vers 1600, les augmentations cumulées des prix avaient atteint 200 à 300 pour cent de plus qu’elles n’avaient été cinquante ans plus tôt.

Dans l’Europe de la Renaissance, le cycle économique qui a duré de 1450 à 1550 a commencé et s’est terminé par une crise. Aux premiers stades du cycle, l’Europe se remettait des pertes de population et de la dépression économique qui avait suivi l’épidémie calamiteuse et généralisée connue sous le nom de « peste noire ». À mesure que les niveaux de population commençaient à se rétablir, les gens devenaient plus prospères. Les salaires des travailleurs permettaient d'acheter une nourriture plus abondante et de meilleure qualité. À partir de cette époque et jusqu’en 1550, le salaire d’un ouvrier moyen était suffisant pour fournir une bonne nourriture et une maison chaude et propre à la famille. Puis les prix ont commencé à augmenter rapidement. Vers 1600, les augmentations cumulées des prix avaient atteint 200 à 300 pour cent de plus qu’elles n’avaient été cinquante ans plus tôt.

Dans une certaine mesure, cette hausse des prix que nous appelons « inflation » était due à de grandes quantités d’or provenant des colonies européennes des Amériques. La gravité de l’inflation variait d’une région à l’autre. De même, la capacité des travailleurs à vivre de leur salaire variait également d'une région à l'autre. Les zones rurales au cours de ce cycle économique ont connu une expansion d’une économie monétaire. Cela signifie une économie qui fonctionne sur l’argent liquide comme moyen d’échange, et non sur le crédit ou les biens troqués. Au départ, cette économie monétaire créait un problème à la fois pour les seigneurs et les paysans. Ce problème était simplement de savoir comment convertir la richesse en terres et en biens en espèces de plus en plus nécessaires.

La classe noble a résolu ce problème en forçant simplement les paysans à payer en espèces. Autrefois, les paysans « s'acquittaient » de leurs obligations féodales envers le seigneur d'un manoir. Les paysans devaient d'abord donner de leur travail pour travailler la terre du seigneur. Ensuite, ils étaient tenus de donner à leur seigneur un pourcentage des récoltes et autres produits que les paysans produisaient sur les terres qui leur étaient attribuées. Dans la nouvelle économie monétaire, les paysans devaient trouver des moyens d’obtenir de l’argent pour payer le seigneur. Certains trouveraient un emploi supplémentaire et travailleraient contre un salaire. D’autres produiraient des biens excédentaires, comme cultiver de la nourriture supplémentaire ou fabriquer de la poterie. Ils revendaient ensuite ces produits sur le marché local. Certains ont été contraints de devenir des criminels et ont commencé à faire de la contrebande de marchandises pour gagner de l'argent supplémentaire. Entre-temps, le fossé entre riches et pauvres se creusait. Les classes supérieures et marchandes ont profité de l’économie monétaire pour créer des banques et des entreprises prospères. Ces entreprises constituaient la base du capitalisme moderne caractérisé par la propriété privée ou corporative des biens.

La parenté occupait une place importante dans la vie de la Renaissance. On y faisait référence par divers termes. Parmi ces termes figuraient la lignée, la maison, la race, le sang et la famille. La parenté était définie par les interdictions de l'inceste de l'Église catholique romaine. Celles-ci ont été codifiées dans des lois interdisant les relations sexuelles avec les membres de la famille. La parenté comprenait toute personne ayant une ascendance commune remontant à quatre générations. En d’autres termes, la notion de « parenté » s’étendait aux cousins au troisième degré. Sont également inclus les conjoints de ces parents et certains liés par une filiation divine. Un parrain est bien entendu celui qui parraine le baptême d'un enfant. Certaines lois laïques ou non religieuses accordaient des droits d'héritage aux descendants d'ancêtres communs encore plus éloignés.

En réalité, la parenté était généralement considérée de manière plus étroite. Le concept commun de « parenté » se limitait aux individus dont les noms étaient connus et qui se voyaient de temps en temps. La notion de parenté variait également selon la position sociale et la richesse. La manière standard de compter la filiation passait par les pères. Les mères étaient invisibles dans la plupart des généalogies, c'est-à-dire dans les documents retraçant les générations de familles. En tant que membre d'une lignée familiale, un individu appartenait à un groupe d'agnats ou de personnes liées par le sang par des parents mâles. Cependant, les parents de sang maternel étaient également importants. Retracer l'ascendance par les deux parents était très pratiqué à l'époque, malgré l'accent mis davantage sur les lignées paternelles.

Les proches sans lien de sang pourraient également être importants. L'Église incluait à la fois l'affinité et la consanguinité dans sa définition de la parenté. L'affinité était une parenté par mariage. La consanguinité était la parenté d'individus de même sang ou de même origine. Des liens de parenté avantageux constituaient l'objectif premier de nombreux mariages. La parenté était différente pour la noblesse que pour la majorité des gens. Les gens ordinaires n’avaient pas les ressources nécessaires pour connaître une multiplicité de relations différentes. L’élite, en revanche, pouvait revendiquer la connaissance d’ancêtres même lointains. Les familles les plus nombreuses et les plus étendues appartenaient aux couches supérieures de la société. La Renaissance était une époque de dynasties, définies comme des familles qui détiennent le pouvoir pendant plusieurs générations. Ces dynasties n'étaient pas seulement des dynasties royales, mais aussi des dynasties nobles, patriciennes ou aristocratiques, marchandes ou marchandes.

Les noms de dynasties étaient au moins aussi importants que les noms d’individus. En fait, les principaux acteurs politiques de l’Europe de la Renaissance n’étaient pas des individus mais des familles. Parmi les familles les plus puissantes de l'Europe de la Renaissance figuraient les Colonna et les Orsini de Rome, en Italie ; les Médicis et Strozzis de Florence, Italie ; la famille élargie Contarini de Venise, Italie ; les Fugger d'Augsbourg, en Bavière ; la Maison des Habsbourg en Autriche et en Espagne ; la Maison Tudor en Angleterre ; et la Maison des Valois de France. Le premier parmi les symboles des familles puissantes était le nom de famille, c'est-à-dire le nom de famille. L'utilisation d'un nom de famille était relativement nouvelle au début du XVe siècle. Il fut d'abord associé à des familles importantes qui prenaient les noms d'ancêtres importants ou les noms de territoires qu'ils contrôlaient. Les symboles les plus visibles étaient les armoiries, c'est-à-dire les emblèmes avec des symboles familiaux.

Ces armoiries décoraient les maisons, les meubles, les vêtements des serviteurs et divers autres objets. Les œuvres publiques d’un pape en tant que chef suprême de l’Église catholique romaine étaient même marquées des armes de sa famille. Les maisons étaient aussi des symboles familiaux. La taille et l’apparence d’une maison proclamaient pouvoir et richesse. L'héritage était la clé du pouvoir familial dans les familles modestes comme dans les familles aisées. La propriété était transmise par une succession d'individus censés préserver et mettre en valeur ce qu'ils recevaient. Il n'y avait pratiquement aucun aspect de la vie d'un individu qui ne soit affecté par la parenté. Cela était particulièrement vrai pour quelqu’un appartenant à une famille importante. Les nobles et les patriciens étaient parfaitement conscients de leurs ancêtres.

Les nobles construisaient des généalogies parfois en partie fictives. Ils pourraient peut-être nommer un héros de l’Antiquité comme étant à l’origine de la lignée familiale. Préserver la mémoire des ancêtres est devenu important pour les familles chrétiennes. Des cérémonies funéraires élaborées, des monuments et des chapelles familiales ont conservé les noms de certaines grandes familles jusqu'à nos jours. Chaque membre d'une grande famille partageait la réputation de la famille. Il est cependant difficile de savoir s’il en va de même pour les individus des classes inférieures. Les grandes familles éclipsaient les autres. Cela était particulièrement vrai en matière d’État. Parfois, ces grandes familles semblaient être les seules, ou du moins complètement dominantes, dans une région particulière.

La perte de l'honneur familial était un fardeau collectif. Un individu reconnu coupable d’un crime grave ne fait pas seulement honte à ses proches. Cela pourrait également leur faire perdre pendant des générations les privilèges légaux dont ils jouissaient en tant que membres de la noblesse. Les femmes avaient une responsabilité particulière dans le maintien de l'honneur de la famille de leur mari en étant sexuellement irréprochables. Les femmes devaient être vierges au moment du mariage et rester fidèles à leur mari. Tous les parents étaient impliqués dans des rivalités avec d'autres familles. Les querelles et les rancunes de longue date étaient une caractéristique de la culture de la Renaissance.

Les désirs individuels n’ont jamais été aussi importants que les besoins de la famille. Les choix de mariage et de carrière étaient basés sur ce qui était bon pour la famille. Les membres de la famille en position de pouvoir ont l’obligation d’aider leurs proches. Les parents les plus riches étaient censés venir au secours des membres de la famille. Même dans les classes les plus basses, la première source d'aide pour les pauvres était la famille. Les lois anglaises obligeaient les parents proches tels que les grands-parents, les tantes ou les oncles à subvenir aux besoins des parents. Les membres des grandes familles pensaient qu'ils avaient le droit de demander de l'aide à des parents éloignés. Le système des obligations familiales et du pouvoir familial peut se résumer dans le mot « népotisme ». Le terme est défini comme la pratique consistant à favoriser les membres de sa famille par rapport aux autres.

Loin d'être considéré comme corrompu, le népotisme ou le favoritisme envers sa famille était admiré. Les exemples les plus célèbres se trouvent dans la papauté de la Renaissance, la fonction du pape. Au cours d'un règne généralement court, un pape agissait rapidement pour faire progresser la carrière et le statut de ses proches. À la lumière du célibat imposé par l’Église, cela serait le plus souvent en faveur de la famille immédiate d’une sœur. Le pape décernait des titres honorifiques, distribuait des biens et organisait des mariages puissants. Le pape élèverait également les neveux au poste de cardinal, une fonction officielle située directement en dessous du pape.

Les papes faisaient à grande échelle ce que faisaient les autres membres de la noblesse s’ils en avaient l’occasion. Les dames d'honneur royales, c'est-à-dire les servantes de la cour des reines, par exemple, « prenaient soin » des maris, des frères et des enfants. Dans la mesure du possible, l'objectif était de mettre un proche dans une position où la famille bénéficierait de faveurs futures. Plus particulièrement, un objectif complémentaire était de mettre les proches dans une position leur permettant d'acquérir quelque chose de précieux qui pourrait être transmis aux générations futures. À la Renaissance, le mot le plus souvent utilisé pour désigner une maisonnée était « famille ». Même si le terme « famille » avait également d’autres connotations, il était avant tout synonyme de ménage.

Comme c'est le cas aujourd'hui, le ménage de loin le plus courant était la famille nucléaire, ou ménage conjugal. Celui-ci était composé d'un couple marié et de leurs enfants. Un autre type de ménage courant parmi les paysans est appelé la « famille souche ». Ce ménage est basé sur un système d'héritage dans lequel les biens sont transmis à un seul héritier. L'héritier des biens familiaux reste dans le ménage avec ses parents après son mariage. Cela formait ainsi un foyer familial élargi qui pourrait produire une troisième génération de foyer. Les ménages appelés « ménages conjoints » étaient moins courants. C'était basé sur un couple marié et leurs fils. Tous les fils, leur épouse et leur progéniture sont restés dans la maison après leur mariage.

Un développement important à la Renaissance fut le concept de vie privée. Cette notion impliquait un changement général dans la mentalité qui provenait de l'accent mis par les humanistes sur l'individualisme. Au Moyen Âge, les sphères publique et privée étaient indissociables et étroitement liées. Les besoins de l’individu n’ont jamais été aussi importants que ceux de la communauté ou du groupe. La situation change au XVe siècle, et même avant en Italie. Avec le développement du commerce, des villes et des richesses, certains ont alors les moyens et l’envie de se distinguer des autres. De plus, les monarques et les princes qui s’occupaient d’accumuler des richesses et du pouvoir politique ont créé un État dans lequel les individus se définissaient par ce qu’ils possédaient. Les changements dans la vie religieuse ont également affecté la société. Les individus ont commencé à regarder à l’intérieur et à se concentrer sur la communion avec Dieu.

Les changements dans le rôle de la famille ont également eu une influence importante sur cette évolution. Dans certaines régions de l'Europe de la Renaissance, dès le XVIIe siècle, la maison est devenue un lieu où l'on pouvait se cacher des commérages et du jugement du public. Le ménage conjugal était généralement le plus petit en taille. Les ménages regroupés étaient parfois assez nombreux. Par exemple, une famille toscane du début du XVe siècle comprenait 47 membres, tous liés par le sang ou par alliance. Il s’agissait cependant d’un ménage inhabituellement nombreux. La principale détermination de la taille d’une famille était la richesse. Quelle que soit la manière dont un « ménage » est structuré, il existe des différences entre la majorité des ménages les moins privilégiés et les ménages des privilégiés économiquement et socialement.

La plupart des ménages comptaient en moyenne cinq ou six membres. Certains comptaient un ou deux membres, mais les ménages aux moyens modestes pouvaient atteindre neuf ou dix. Les ménages d'élite étaient nombreux même s'ils étaient de structure conjugale, car les parents et les enfants n'étaient pas les seuls habitants. Les ménages de la Renaissance comprenaient presque toujours des personnes qui n'avaient aucun lien de parenté entre elles. C'étaient généralement des domestiques. Une maison paysanne pouvait compter au maximum deux ou trois domestiques. Cependant la maison d'un seigneur pouvait compter quarante serviteurs, voire plus. Les foyers d’élite se sont développés aux XVe et XVIe siècles, puis ont progressivement diminué. Mais même alors, ils restaient énormes par rapport à ce qui était typique des ménages aux moyens plus modestes.

Certains membres des ménages étaient difficiles à catégoriser, même pour les contemporains. Les orphelins qui vivaient avec des oncles et des tantes étaient parfois considérés comme des serviteurs. Les proches âgés pourraient se trouver dans une situation similaire. Les belles-mères, les demi-frères et sœurs et les enfants nés hors mariage compliquent encore davantage la structure des ménages. Les locataires qui payaient des frais pour vivre dans la maison d'une autre famille compliquaient encore davantage la catégorisation facile d'un ménage, car ils n'étaient ni des serviteurs ni des parents. Cependant, quelle que soit leur composition, les ménages étaient des centres de production. À tous les niveaux sociaux, la plupart étaient engagés dans des activités agricoles. Les ménages nobles étaient organisés pour l'utilisation de la terre. Les terres étaient généralement gérées par les officiers des seigneurs. C'étaient des serviteurs d'un statut relativement élevé.

Les paysans appelés métayers produisaient à la fois pour le seigneur et pour eux-mêmes. Ils vendaient les marchandises excédentaires contre de l'argent sur le marché local lorsqu'ils le pouvaient. Qu'ils soient locataires, métayers ou propriétaires directs, les paysans utilisaient le travail de toute leur maisonnée. Tout le monde a participé au monde nécessaire pour subvenir à ses besoins. Cela comprenait les enfants, les épouses et les serviteurs s'ils en avaient. Les grandes maisons étaient aussi les centres du pouvoir politique. Cela comprenait les maisons des rois et des princes jusqu'aux maisons des seigneurs des petits manoirs. Différents niveaux de justice étaient administrés par des officiers de maison des seigneurs seigneuriaux et territoriaux, y compris des seigneurs d'église comme les abbés. La principale fonction politique des petits ménages était de constituer des unités gouvernées.

Les chefs de famille étaient imposés plutôt que les particuliers. La consommation de biens était différente d’aujourd’hui. La consommation des ménages les plus pauvres pouvait difficilement être séparée de la production, puisque la production elle-même garantissait les moyens de subsistance du ménage. En revanche, la consommation des grands ménages était abondante. La taille même des maisons était un indicateur de richesse. L’apparence extérieure était censée transmettre puissance et importance. La décoration intérieure était censée impressionner, souvent avec des rappels des ancêtres distingués du propriétaire. Un grand nombre de serviteurs proclamaient également le statut de propriétaire. Tout cela était généralement affiché lorsque les ménages recevaient des invités, un phénomène fréquent dans la plupart des foyers riches.

La qualité du logement, tant urbain que rural, s'est progressivement améliorée au cours de la Renaissance. Parmi les civilisations et les cultures des principaux continents, les Européens étaient les mieux logés et nourris. Ceux de la classe noble qui n'avaient pas connu des moments difficiles vivaient relativement confortablement dans des châteaux ou des manoirs en bois ou en pierre. Le mouvement vers la construction en pierre s'accentue à partir de 1400. L'accent a été particulièrement mis sur le remodelage des structures médiévales en pierre. Cela était particulièrement vrai en France. Le remodelage améliorerait la structure pour répondre aux normes architecturales établies dans l'Italie de la Renaissance. Les paysans vivaient dans des maisons en bois ou en terre avec des toits de chaume et des sols en terre battue. Les améliorations majeures apportées à ces habitations sont venues de la pratique du carrelage, abondant et peu coûteux.

Cependant, dans les habitations des paysans, il n'y avait pas grand-chose à part un écran pour diviser une pièce d'une autre et/ou pour séparer les occupants humains de leurs animaux de ferme. Les puces et autres insectes constituaient un problème constant, surtout en été. Les salles de bains et les cheminées étaient inconnues jusqu'au XVIIe siècle. Le mobilier des maisons différait selon le statut social et économique. Dans les maisons des seigneurs, les lits, les tables et les chaises étaient confortables et élaborés. Les plaques de métal étaient à la mode en Italie au XVe siècle. La vaisselle en céramique était une spécialité de la région Romagne. Il s’agissait de poteries cuites à haute température dans un four. Parmi les pauvres, les matelas de paille, les chaises ou les tables fabriquées à partir de moitiés de tonneaux étaient monnaie courante. La cuisine et les repas étaient généralement centrés sur une cuisinière en métal, avec une marmite et une tasse en cuivre.

La plupart des écrits de la Renaissance sur la gestion des ménages approuvaient une structure de pouvoir dans laquelle le maître, ou chef de famille, était l'autorité suprême à laquelle tous les autres membres étaient censés obéir. Les très grands ménages étaient censés être organisés en différents niveaux d'autorité. Les notions de ménage affectaient la manière dont de nombreuses autres institutions étaient gérées. Une monarchie était censée être peu différente d’une maison bien gérée. Un reproche majeur au roi Richard II d'Angleterre (qui régna de 1377 à 1399) était qu'il ne gérait pas ses finances comme une bonne gouvernante. Les institutions monastiques étaient organisées comme des ménages. Les écoles et les collèges étaient également organisés. Cela s'explique en partie par le fait que certaines d'entre elles étaient des maisons de maîtres d'école, et en partie par le fait que ce modèle semble avoir été incontournable.

Seules les classes d’élite des villes bénéficiaient du style, du confort et de la beauté en matière de logement, de mobilier et de nourriture. L'Italie était à l'avant-garde en matière de qualité de vie parmi les classes aisées. Les villes du nord de l’Europe, par exemple, n’ont remplacé le bois par la pierre qu’au XVIe siècle. Les Italiens ont commencé à construire en pierre au Moyen Âge. Ils ont porté le processus à un niveau élevé avec la construction de palais Renaissance au XVe siècle. À cette époque, une vaisselle en céramique élaborée et magnifique remplaçait les plaques de métal de la période antérieure. La vaisselle en céramique était non seulement moins chère que la vaisselle en métal, mais elle améliorait également le goût des aliments. Les bonnes manières à table sont apparues pour la première fois chez les Italiens. À cela s’ajoutait une cuisine relativement plus raffinée. Ces techniques de restauration et de préparation des aliments plus raffinées ont ensuite fait leur chemin vers la France à partir de 1550 environ.

Les pauvres des villes vivaient moins bien. Cela témoigne de l’écart croissant entre les riches et les pauvres dans les villes. Les pauvres des villes vivaient dans des conditions terribles. Ceci est relaté dans les registres d'inventaire établis de leurs biens après le décès. Au moment de sa disparition, une personne pauvre typique possédait quelques ustensiles de cuisine de mauvaise qualité, une marmite en métal noirci, des poêles à frire, des lèchefrites et une planche pour pétrir le pain. D'autres effets personnels peuvent inclure quelques vieux vêtements, un tabouret et une table. Certains possédaient peut-être un banc faisant également office de lit ainsi que quelques sacs de paille servant de matelas. Des objets comme ceux-ci meublent la vie dans des chambres louées bondées. Ces pièces étaient généralement sombres et sales et situées aux étages supérieurs des immeubles. Ces étages étaient souvent spécifiquement réservés aux pauvres.

Les pauvres sans abri vivaient dans des bidonvilles, des congrégations de petits foyers temporaires. En 1560, à Pescara, en Italie, par exemple, quatre cents personnes sur une population de deux mille habitants vivaient dans de telles conditions. À Gênes, en Italie, chaque hiver, les pauvres se vendaient comme galériens. Ils équipaient et ramaient les rames sur de grands navires commerciaux appelés galères. A Venise, les indigents vivaient dans de petites embarcations sous les ponts des canaux ou le long des quais. Dans chaque ville, les pauvres vivaient avec des puces, des poux et d'autres parasites. La pauvreté et la misère étaient visibles partout.

Dans la société de la Renaissance, le mariage était le fondement du foyer et de la parenté. Ces ménages constituaient à leur tour les fondements de la société et de l’État. Dans la plupart des régions d’Europe, fonder un foyer et commencer la vie conjugale étaient essentiellement la même chose. La plupart des célibataires ne créent pas de foyer avant de se marier. Les parents étaient très conscients de leurs liens de sang et de mariage. Ces liens étaient considérés comme un moyen d’étendre et de renforcer la parenté. Les alliances matrimoniales entre les familles dirigeantes scellaient les traités de paix et créaient parfois des empires.

Toutes les religions s’accordent sur la valeur du mariage pour prévenir les comportements sexuels pécheurs. Le mariage était une institution spirituelle et respectée. En 1439, l’Église catholique romaine a officiellement déclaré le mariage un sacrement ou une obligation religieuse. Même les protestants croyaient que le mariage était une relation singulièrement bénie par Dieu. Même les ministres protestants étaient encouragés à se marier. Et ce, malgré le fait que les prêtres catholiques ne pouvaient pas se marier et prononçaient vœux de chasteté. Jusqu’à la Réforme, c’était l’Église, et non l’État, qui définissait et supervisait légalement le mariage.

Même si un assez grand nombre de personnes restaient célibataires, le mariage était considéré comme le sort normal des gens ordinaires. Les célibataires comprenaient ceux qui n’avaient pas les moyens de se marier. Parmi eux figuraient également ceux qui étaient exclus de la société, peut-être en raison d'un handicap ou d'une difformité physique ou mentale. Parmi les célibataires figuraient également les célibataires religieux qui choisissent de ne pas avoir de relations sexuelles afin de plaire à Dieu. Les mariages avaient tendance à avoir lieu entre personnes de milieux sociaux et financiers similaires et étaient généralement limités aux partenaires de la région. Dans les villages ruraux et les quartiers urbains, les fréquentations se sont développées à partir des contacts de la vie quotidienne.

Le mariage était différent pour les très riches. Les jeunes de statut supérieur étaient plus étroitement encadrés. Le bassin de mariage pour eux a été considérablement élargi afin de garantir qu'ils soient judicieusement assortis. Les membres des plus hauts niveaux de la noblesse étaient parés aux partenaires d'autres régions, voire d'autres pays. Pour eux, la cour n'avait lieu qu'après qu'un partenaire avait déjà été présélectionné par les parents ou d'autres proches. De tels mariages arrangés pouvaient faire l’objet de protestations et être annulés. Cependant, dans la pratique, cela se produisait rarement. Dans les classes inférieures, le choix du conjoint était parfois fait par les jeunes. Cependant, la sélection et/ou la « cour » étaient soumises à l’approbation parentale. Ces sélections étaient rarement rejetées par les parents. Cependant, l'Église avait souvent son mot à dire dans l'approbation d'un futur mariage.

Pour les membres de la noblesse, les alliances politiques par le mariage étaient importantes. Cependant, en raison de la nature très unie de la noblesse, il y avait souvent le danger d'épouser un proche dans la lignée. L'Église protestante a réduit le nombre de mariages interdits tant par le sang que par les liens matrimoniaux. Cependant, l'Église catholique a conservé toutes ses limites traditionnelles. Cependant, des exceptions et des autorisations étaient souvent accordées aux couples éloignés. Même si l’intimité sexuelle avant le mariage n’était pas tolérée, il n’était pas rare que des femmes des classes inférieures soient enceintes au moment de leur mariage. Les groupes de jeunes du village avaient également un certain contrôle sur les choix de mariage et décourageaient ce qu'ils considéraient comme des mariages inappropriés.

Les mariages susceptibles d'être contestés étaient le plus souvent ceux dans lesquels il existait une grande différence d'âge ou dans lesquels l'une des parties était étrangère. En règle générale, même ces mariages seraient convenus si les deux parties souhaitaient sérieusement se marier. Dans les classes supérieures, la mariée était rarement enceinte au moment du mariage et les rituels de parade nuptiale étaient très formels. Des cadeaux traditionnels étaient échangés et l'homme devait assumer le rôle de « serviteur » auprès de la femme, qui était sa « maîtresse ». Ces termes faisaient simplement partie de la formalité de la cour et du mariage lui-même. Cependant, après le mariage, l'homme devenait le maître de la maison et la femme possédait généralement très peu de pouvoir.

La cour a conduit aux fiançailles. Les fiançailles étaient une étape importante dans le processus de mariage. Ce n'est que vers la fin du XVIIe qu'elle commence à perdre sa place centrale. Il s'agissait souvent d'une cérémonie formelle qui pouvait être célébrée devant un prêtre à la porte de l'église. Les fiançailles liaient le couple dans une relation qui ne pouvait être rompue que par consentement mutuel. Le consentement mutuel pour mettre fin aux fiançailles était un événement aussi public que les fiançailles elles-mêmes. La différence juridique entre fiançailles et mariage n’était pas facile à comprendre. Les avocats de l’Église ont longtemps lutté contre cette question. Dans la plupart des cas, les fiançailles aboutissaient directement au mariage après un intervalle d’un mois ou deux. Il y avait quelques exceptions. Par exemple, les fiançailles duraient parfois des années. Parfois, l'une des parties à des fiançailles informelles peut revenir sur sa parole.

Cependant, lors de fiançailles formelles, une partie peut refuser de les rompre à la demande de l'autre. Une femme enceinte pourrait insister sur le fait qu’elle était réellement mariée puisqu’elle était fiancée à l’homme avec qui elle avait conçu son enfant à naître. Le cas le plus difficile est peut-être celui dans lequel une femme a poursuivi en justice un homme qui, selon elle, avait promis de l'épouser. Les tribunaux devaient décider si des fiançailles avaient eu lieu. De tels cas étaient connus sous le nom de « mariages clandestins » et occupaient une grande partie du temps devant les tribunaux religieux. Au XVIe siècle, après la scission entre les églises catholique et protestante, les deux églises se sont davantage concentrées sur les vœux échangés lors du mariage. Mais les fiançailles restent une étape importante vers le mariage.

L’idée de se marier par amour était rarement la raison du mariage à la Renaissance. S'il existait probablement des couples romantiques comme Roméo et Juliette, le mariage était avant tout un arrangement commercial. Pendant des siècles, dans toutes les cultures du monde, le mariage était une décision de la famille. Le décideur était généralement le père, même si la mère avait généralement son mot à dire. La décision n’appartenait pas aux individus qui se mariaient. Les négociations de mariage entre familles peuvent s’étendre sur des semaines ou des mois. Ces négociations étaient de plus en plus compliquées entre les classes sociales supérieures. Les préoccupations les plus fréquemment évoquées lors de ces négociations concernaient la dot apportée par la mariée. Un autre point clé des négociations était la manière dont les biens du couple seraient répartis après le décès.

La dot était une offrande financière faite par les parents de la mariée ou du marié. La tradition est presque aussi ancienne que l’histoire elle-même. La famille de la mariée serait particulièrement soucieuse de son soutien financier en cas de décès du mari. La plupart des veuves dont le mari est décédé recevaient une contribution connue sous le nom de « dot » en Angleterre du côté du mari de la famille. Les détails étaient précisés dans un contrat. Si la mariée et sa famille ne concluaient pas d’accords spécifiques sur ces questions et que le mari décédait, les conséquences pourraient être graves. La mariée pourrait éventuellement devoir retourner chez ses parents et être soutenue par sa famille biologique. Pour ses parents, cela pourrait être une situation indésirable et économiquement difficile. Si les parents étaient décédés, la situation pourrait être tout aussi difficile pour les frères et sœurs survivants de la veuve, vers qui elle pourrait être obligée de se tourner pour obtenir du soutien.

Les cérémonies de mariage variaient considérablement. Certaines ont eu lieu à l'église. Le plus souvent, ils se trouvaient à la porte de l'église. Certains étaient détenus dans des maisons privées. Dans une grande partie de l'Italie, le « mariage » comportait tellement d'étapes qu'il est difficile de savoir avec certitude laquelle a réellement abouti à un mariage légal. Il s'agit peut-être de la comparution devant un notaire qui a enregistré ce dont il a été témoin. Chaque région avait sa propre version des mots traditionnellement prononcés. En général, le couple acceptait d'être mari et femme. Dans de nombreuses versions, le père de la mariée confiait sa fille à la garde du marié. Il y avait des symboles comme la bague et des gestes comme le baiser. Un geste courant était de serrer les mains. Ce geste était synonyme de mariage ou de fiançailles dans de nombreux endroits et ce depuis l'époque romaine et avant.

Jusqu'au milieu et à la fin du XVIe siècle, les conditions légales du mariage étaient une combinaison confuse de canons ou de lois de l'Église, de décrets de l'Église et de lois civiles locales. L’église est alors devenue un élément légal de la cérémonie de mariage. La plupart des villes et gouvernements protestants ont adopté des ordonnances exigeant qu'un mariage ait lieu dans une église reconnue en présence d'un ministre. De même, l'Église catholique a défini un mariage valide comme un mariage dans lequel le consentement a été échangé devant un prêtre et d'autres témoins. Il se peut que de tous les changements religieux de la période de la Réforme, ceux qui ont le plus affecté les gens ordinaires aient été les pratiques matrimoniales.